變身靈魂畫手,制作素描畫作的方法

黃大克

早在攝影誕生之前,畫家已經開始借助透鏡和暗箱來描繪圖像。攝影誕生之后,攝影家曾借用繪畫的圖式和觀看方法來演繹眼前的世界。這兩種媒介的糾葛和促進,在過去近180年被反復討論。今天,就讓我們來說說怎么把一張照片通過后期變成一張素描畫。

我們的總體思路為:提取線條—鋪展調子—模擬排線筆觸—模擬紙的肌理;涉及到的主要技法有:圖層混合模式(顏色減淡)、濾鏡(最小值)等。

下面,我們借用一個簡化版模型,從現象來理解如何使用這些技法。

因為素描畫通常都是黑白的,所以我們將一條黑白漸變作為這個模型。首先,在Photoshop中新建一個白底文件,用漸變工具在單獨的“圖層1”上建立一個黑白的線性漸變。然后,用快捷鍵Ctrl+J復制該圖層,得到“圖層1拷貝”(圖02),接著,用快捷鍵Ctrl+I對該圖層進行反相(圖03),并選中該圖層,將圖層混合模式選為“顏色減淡”,此時我們發現畫面當中的黑白漸變消失(圖04)。

然后,右鍵單擊該圖層,在出現的下拉菜單中選中最上方的“混合模式”,在緊接著出現的“圖層樣式”面板中,將“混合選項”中的“混合顏色帶”設置為“灰色”(圖05)。

按住Alt鍵,鼠標左鍵拖動“下一圖層”左方黑階的第二個滑塊(注意一定要按住Alt鍵,否則不能單獨拖動目標滑塊)。隨著滑塊向右拖動,我們發現黑白漸變條從左往右,由深色到淺色逐漸顯現。這個步驟實際是對“顏色減淡”的混合模式進行微調,這是提取線條和鋪展調子的關鍵。通過觀察不難發現,滑塊靠左黑白反差大,即可提取線條;滑塊靠右黑白反差小,即可鋪展調子。

接下來,我們還可以通過“濾鏡—其他—最小值”來進一步細微調整線條和調子。在最小值面板中,對“預覽”打鉤,并左右滑動“半徑”滑塊。我們發現和上述步驟相似的現象規律:滑塊靠左黑白反差大,即可提取線條(圖06);滑塊靠右黑白反差小,即可鋪展調子(圖07)。

下面,我們就借用這兩個主要的方法來講解如何將照片變成素描畫的過程。

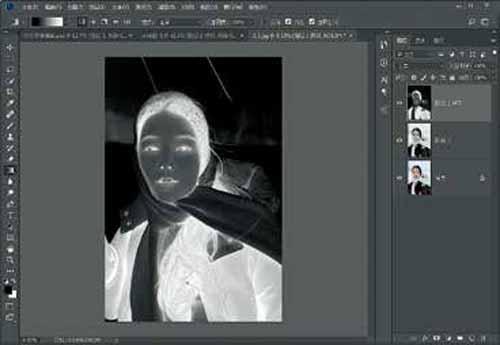

首先,將素材照片導入Photoshop(圖08)。復制素材圖層,并利用快捷鍵Ctrl+Shift+U對“圖層1”去色。然后,利用快捷鍵Ctrl+J復制圖層,得到“圖層1 拷貝”,緊接著用快捷鍵Ctrl+I對該圖層反相(圖09)。

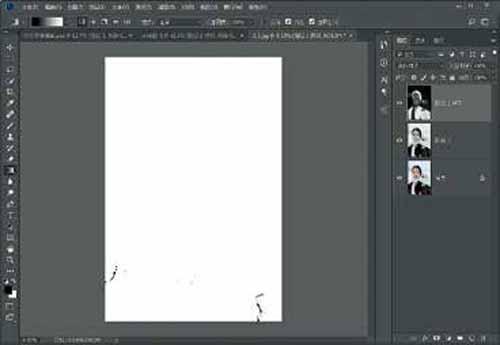

選中該圖層,將圖層混合模式改為“顏色減淡”,畫面隨之幾乎變成純白色(圖10)。再鼠標右鍵單擊該圖層,選中下拉菜單中的“混合選項”,在隨之出現的“圖層樣式”面板中,將“混合選項”中的“混合顏色帶”設置為“灰色”。接下來,按住Alt鍵,根據畫面線條的提取效果,鼠標左鍵拖動“下一圖層”左方黑階的第二個滑塊,直到再次出現的線條盡可能接近滿意為止。注意在這個步驟中,可以適當多提取一些線條和調子,這樣為下一步的操作保留了更多可塑性(圖11)。

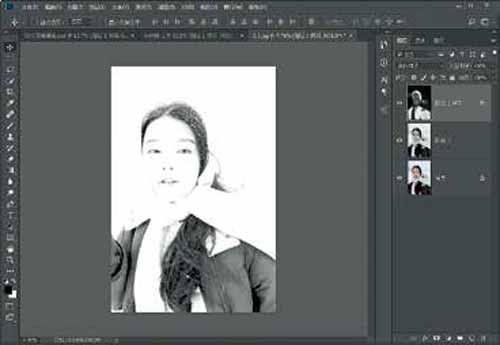

接下來,在菜單欄中依次選擇“濾鏡——其他——最小值”,在最小值面板中,將“預覽”打鉤,“保留”選為“圓度”,按照先前案例總結的規律,向右移動半徑值滑塊,直到出現明顯的線條(圖12)。這個步驟需要注意,一定要將“保留”選為“圓度”,這樣畫面當中單一的深色點才不會出現類似于“色散”的效果;還有要根據畫面效果和照片本身的像素值來確定半徑值(不同的條件對應不同的半徑值)。

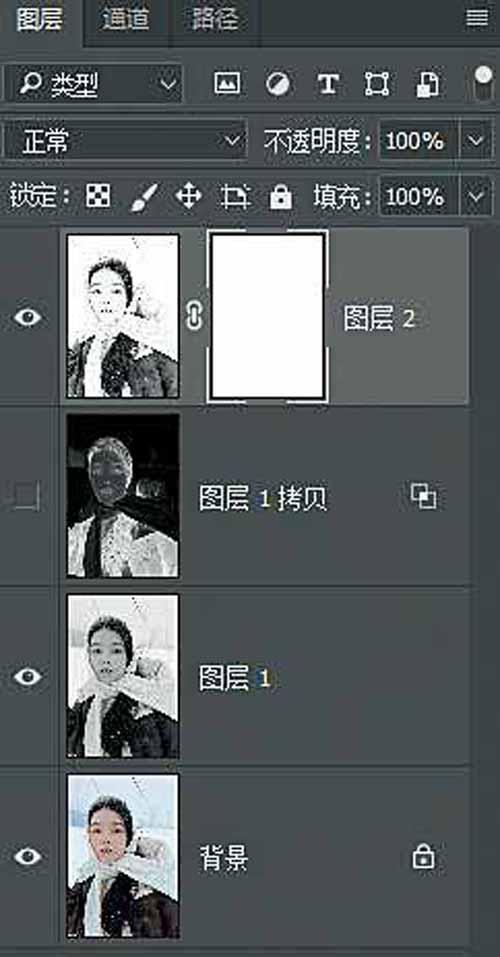

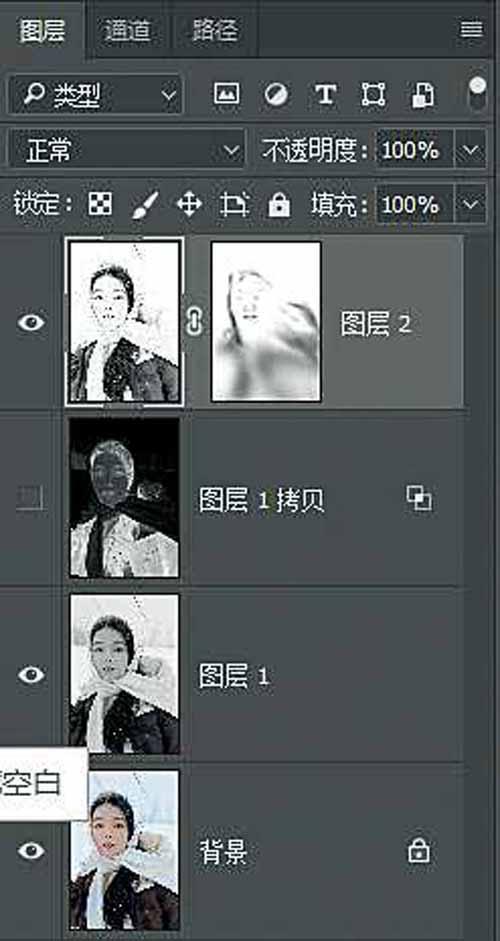

選中圖層面板中所有圖層,利用快捷鍵Ctrl+Alt+Shift+E蓋印圖層,得到“圖層2”。為“圖層2”添加蒙版(圖13),使用畫筆工具,在軟件界面上方的畫筆屬性欄中適當保留較少的“不透明度”和“流量”。

在界面左側工具欄中,將前景色設置為黑色,接著關閉“圖層1拷貝”圖層的可見,對畫面中需要強調的線條涂抹(圖14)。這個過程請根據自己對素描畫的理解和喜好來進行,注意取舍即可。

對選中所有可見圖層,再次利用快捷鍵Ctrl+Alt+Shift+E蓋印圖層,得到“圖層3”。這一步,我們來模擬素描畫中用碳粉上的調子。在界面上方菜單欄依次選擇“濾鏡—雜色—添加雜色”,在相應的“添加雜色”面板中,對“預覽”和“單色”打鉤,數量設定為“100%”,分布選為“平均分布”(圖15)。注意一定要對“單色”打鉤,否則畫面會出現RGB雜色。效果如下(圖16)。

然后,我們來模擬素描畫排線的筆觸。在界面上方菜單欄依次選擇“濾鏡—模糊—動感模糊”,在相應的“動感模糊”面板中,將角度設置為60度左右,再直接根據畫面效果設置距離的像素值(圖17),并對該圖層添加蒙版,按照上述步驟用帶有較少“流量”和“不透明度”的黑色畫筆繪制出需要表現的地方。