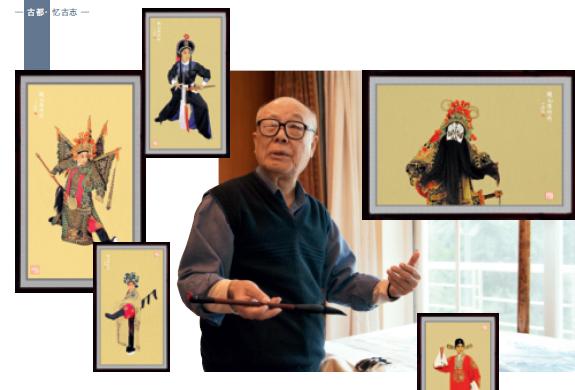

跟著歐陽(yáng)中石看京劇

周元慶

幾年前,我受命于歐陽(yáng)中石的愛女——首都師范大學(xué)戲曲研究所歐陽(yáng)啟名教授,為上海京劇院和國(guó)家京劇院當(dāng)下活躍于舞臺(tái)的幾位京劇藝術(shù)大師拍攝舞臺(tái)造型照片。

隨啟名教授到上海京劇院拍攝時(shí),正值盛夏,奚中路、王佩瑜、馮蘊(yùn)等藝術(shù)家已盛裝做好準(zhǔn)備,上海京劇院專職攝影師劉海發(fā)老師也已布置好燈光,這讓我深受感動(dòng)。

回京后,我又隨啟名教授到國(guó)家京劇院拍攝了尚長(zhǎng)榮(中國(guó)劇協(xié)主席)、鄧沐偉、張建國(guó)、宋小川、景璉璉等藝術(shù)家的造型照。通過幾次拍攝活動(dòng),我深深感受到這些藝術(shù)家對(duì)待京劇藝術(shù)的孜孜以求、精益求精。這著實(shí)令我敬佩。

后來,有幸沾歐陽(yáng)中石先生的光,在長(zhǎng)安戲院、梅蘭芳大劇院拍了幾次京劇,逐漸領(lǐng)教了京劇的魅力與感染力。

在長(zhǎng)安戲院那次,中石先生與北京市原常務(wù)副市長(zhǎng)張百發(fā)比鄰而坐。張市長(zhǎng)也是個(gè)戲迷,他十分熱情地與中石先生握手寒暄。散戲后,劇場(chǎng)里不少戲迷認(rèn)出了正在看戲的中石先生,紛紛向先生揮手問好致意,有的戲迷高呼,“中石先生您好!”“感謝您對(duì)京劇的貢獻(xiàn)!”

看來戲迷們深知?dú)W陽(yáng)中石先生在京劇界的地位與貢獻(xiàn)。

中石先生是京劇四大須生之一奚嘯伯先生的嫡傳弟子。1930年代,京劇界一片繁榮,諸多流派產(chǎn)生。京劇殿堂異彩紛呈,新戲不斷涌現(xiàn),唱腔、伴奏不斷創(chuàng)新,老百姓對(duì)京劇的喜愛達(dá)到頂峰。

因?yàn)橥瑢W(xué)的哥哥是戲院經(jīng)理,中石先生經(jīng)常得以看名角們的演出。1943年,先生在濟(jì)南上中學(xué),一天去同學(xué)家玩時(shí)隨口哼唱了幾句奚嘯伯的名段《白帝城》。恰好奚嘯伯先生在里屋正和主人聊天,聽到中石先生唱后,他走出來,問他還會(huì)唱其他的劇目嗎?中石先生說會(huì),隨之又唱一段。奚先生很高興,說等著我教你吧。中石先生嘀咕,你是誰(shuí)呀,你能教我嗎?這時(shí)主人出來說他就叫奚嘯伯。中石先生趕緊肅然整衣,深深鞠了一躬,從此開始了與奚嘯伯一生的結(jié)緣。他們師徒一個(gè)在濟(jì)南,一個(gè)在北京,當(dāng)面學(xué)戲的機(jī)會(huì)不多,只能以書信往來交流。奚先生曾多次表示,希望中石先生下海唱戲,但遭到中石父親的反對(duì)。后來,中石先生報(bào)考大學(xué),提前跟奚先生商量,如果考中就讀大學(xué),如果落榜就跟著師父下海,奚先生欣然同意。

奚先生是滿族正白旗人,曾祖父崇綸官居湖北巡撫,祖父裕德是內(nèi)閣大學(xué)士,父親熙明能文會(huì)畫藝術(shù)傳家。他幼時(shí)家道中落,生活拮據(jù),但是他卻酷愛京劇,好玩票。8歲時(shí)開始跟著留聲機(jī)學(xué)唱戲,后來人們戲稱他是“留學(xué)生”。為此屢遭父親責(zé)罵但不改初衷,終于19歲時(shí)毅然下海。他先學(xué)言菊朋,后學(xué)余叔巖,轉(zhuǎn)益多師,逐漸形成“委婉細(xì)膩,清新雅致”,具有“洞簫之美”的獨(dú)特藝術(shù)風(fēng)格。后來馬連良、譚富英、奚嘯伯和楊寶森并稱“四大須生”。因?yàn)檗蓢[伯是從玩票起家,所以他對(duì)同為票友的歐陽(yáng)中石惺惺相惜,格外青睞。歐陽(yáng)先生才華出眾,文采風(fēng)流,數(shù)十年的藝術(shù)探索中,奚先生經(jīng)常同他討論切磋,十分信任。

1956年小說家汪曾祺一時(shí)心血來潮寫了一部劇本《范進(jìn)中舉》,時(shí)任北京市副市長(zhǎng)的文史學(xué)家王昆侖先生大為贊賞,就推薦給奚嘯伯。

之后奚嘯伯幾經(jīng)打磨,并在長(zhǎng)安大戲院參加全市匯演,獨(dú)獲獎(jiǎng)金300元。不過奚先生并不滿足于此,1962年他在石家莊京劇團(tuán)時(shí)又對(duì)此劇進(jìn)行修改,并專程回北京找愛徒歐陽(yáng)中石商討切磋,讓他執(zhí)筆改寫唱詞。歐陽(yáng)中石遵從師命連夜挑燈夜作,重新改寫了整整三大段,次日師父看過點(diǎn)頭不已。

這次修改本成為定稿,此后再也沒改過。《范進(jìn)中舉》成了奚嘯伯京劇藝術(shù)的代表作之一。

1976年歐陽(yáng)先生患腦血栓,怕師父難過,沒敢對(duì)師父說。后來實(shí)在難忍思念的煎熬,便去了奚家。

看到恩師半身不遂,骨瘦如柴,中石先生不禁一下子抱住老師的雙肩,嗚咽著說:“我看您來了。”奚老老淚縱橫,反倒安慰他說:“別難過,別難過。”他還請(qǐng)老師唱一段,奚先生說,這些年沒張過嘴,怕是不能唱了。后來他又說:“中石來了,我試試看。”結(jié)果胡琴過門到了,他卻找不到張嘴的節(jié)骨眼兒。琴師又調(diào)高調(diào)門請(qǐng)師父再試,還是不搭調(diào)。老人家喃喃自語(yǔ)道:“真的不會(huì)唱了。”說罷像是傻笑,又像是苦笑。歐陽(yáng)中石銜悲陪老師一笑,猛地轉(zhuǎn)過臉去淚如雨下,心如刀割。被譽(yù)為“四大須生”的一代宗師竟然不會(huì)唱戲了!

中央電視臺(tái)《藝術(shù)人生》欄目邀中石先生談自己的藝術(shù)人生,先生謙虛地說自己不是藝術(shù)家,也不是這家那家,是“無家可歸”,只是一個(gè)教書匠。其實(shí),且不說先生在書法、書法教育、哲學(xué)、形式邏輯、古代漢語(yǔ)等方面的造詣與地位,其在京劇藝術(shù)方面具有極高的威望。我經(jīng)常在先生家看到當(dāng)下活躍在京劇舞臺(tái)的當(dāng)紅演員,聆聽先生給他們說戲。

先生在一次閑談中,還向我透露了一個(gè)“秘密”。

在樣板戲《紅燈記》里,李玉和有一句唱詞,“新中國(guó)如朝陽(yáng),光照人間”,而在以前這句唱詞是“新中國(guó)似朝陽(yáng)”。中石先生覺得不妥,因?yàn)檠莩獣r(shí),“似”容易讓人聽成“死朝陽(yáng)”,所以,他就冒著危險(xiǎn),用左手給樣板團(tuán)寫了一封信,建議將“似”改為“如”。后來樣板團(tuán)還真改了。那封信如果現(xiàn)在還留存,那可真值錢了。

因此,那天在劇場(chǎng)里向中石先生高喊“感謝中石先生對(duì)京劇的貢獻(xiàn)”的戲迷,絕對(duì)是發(fā)自肺腑的。

我對(duì)京劇可謂一無所知,只是在文革期間接受了樣板戲的熏陶。自從跟啟名教授拍攝、并隨中石先生看了幾場(chǎng)京劇后,興趣陡增,因此幾次向先生請(qǐng)教京劇的常識(shí)。這位首都師范大學(xué)和中國(guó)藝術(shù)研究院的教授、博士生導(dǎo)師,居然給我這個(gè)小學(xué)畢業(yè)生娓娓道來京劇基本知識(shí),使我受益匪淺。

見我對(duì)京劇興趣漸濃,中石先生特贈(zèng)我一張中國(guó)唱片總公司出版的,他和吳素秋、唐世辛、王玉瑾主演的《烏盆記》光盤,讓我如獲至寶,時(shí)時(shí)聆聽,至今珍藏。