高華無盡

王悅陽

庚子端午,綿綿細雨之中,海派書畫藝術一代宗師陳佩秋先生悄然遠行,絕塵而去,卻讓喜愛、敬愛她的家人、親友、學生們,為之驚愕、痛惜、傷感不已,久久不能平靜。從此,海上畫派一個時代終結了,曾經的傳奇與飛揚,雋雅與輝煌,也隨著九九高齡陳老的離去,化為長留人間的一縷清煙,再難重見矣!

青山白云,雜花生樹,老干新姿,健碧繽紛……無論從哪個角度來欣賞,陳佩秋先生的繪畫無疑都是獨樹一幟的,從重彩工筆,到潑墨寫意,乃至逸筆草草,都別具風韻,表現出她是一位獨特性格的畫家。熟悉她的人都知道,老人早年曾以山水為起點,上世紀50年代后專攻宋元風格的花鳥,畫風濃麗秀美,格調委婉含蓄。80年代一度轉向水墨大寫意,并在行書、草書領域開拓創新。90年代開始,她又著力探索細筆青綠山水,并大量吸收西畫光、色的表現技巧,別開生面。

無論從創作的題材還是表現的技法上來看,陳佩秋先生的書畫藝術都是高華獨具,絢爛輝煌的。數十年來,她細心鉆研傳統書畫的筆墨元素,并結合西方繪畫的色彩運用,為傳統繪畫在現代藝術發展的道路上做出了獨到的詮釋與定位,創出了一片新天地。她的花鳥取法兩宋,用工筆雙勾,賦以重彩,把中國繪畫傳統技法和現實生活結合起來,使這種傳統技巧有了新的發展,呈現出新的特色,從早年的《天目山杜鵑》、《九月海棠》到之后的《幽泉山鳥》、《柳蔭白鷺》無不體現了中國傳統繪畫“應物象形,氣韻生動”的藝術特點。而她的山水常用墨彩寫意的筆調,寫出淡雅簡遠的意境來,如果說《雪江垂釣》尚有著追摹古人的痕跡,那么到了《雜花生樹》、《高天春水》等作品,已然是將傳統、自然與印象派色彩融為一體,渾然天成,大氣磅礴。而她的書法藝術,從年輕時代臨摹倪瓚幾可亂真,到后來參懷素、張旭筆法而創新格,直至耄耋之年人書俱老,洗盡繁華,復歸質樸,雍容大氣……近八十載的藝術探索,耕耘收獲,直至晚年,陳佩秋的書畫藝術光華燦爛,大氣天成,開創了一代新風。

哲人其萎,高華無盡。

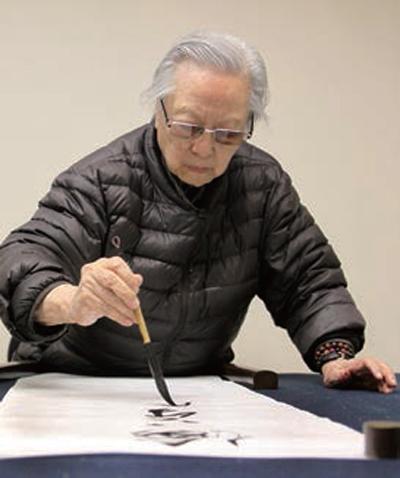

高花枝頭晚始開,香在瓊樓最頂層。大器晚成的陳佩秋以其對藝術的執著、堅持與不懈探索,迎來了人生一座座高峰的到來,在21世紀最初的這二十年間,她成了上海美術界獨樹一幟、碩果僅存的人物。無論是出現在展覽會上,還是研討會中,抑或在京昆名家演出的劇場里,一頭銀發,身姿干練,儒雅大氣,快人快語,耄耋之年依舊不改其純真、直率的本性。更值得一提的是,在人生的最后十年時間里,有感于當今書畫界真偽難辨,學術氛圍不純粹等諸多現狀,她身體力行投入書畫鑒定中來。一套《宋畫全集》,每一頁都密密麻麻地寫滿了她的解讀、評論與分析、見解,其中不乏諍諍直言,獨到見解。她曾直率地對我說:“我既不想搶別人的飯碗,更不想當不賺錢的‘傻帽。只是當前鑒定界隨意之風蔓延,學術水平日下,是對歷史的不負責,對藝術的不負責,對后人的不負責。我要盡己所能,還書畫歷史以本來面目。” 與謝稚柳一樣,陳佩秋始終認為研究繪畫的人自己一定要會畫,這樣才能熟悉筆法,去蕪存菁,對歷史,對后人負責。

陳佩秋先生98載的藝術人生,經歷豐富,頗為傳奇,無論是顯赫的出身,還是謝稚柳的夫人,抑或是獲獎無數,著作等身的大師……在陳佩秋的心中,這些身份、榮譽與稱謂都不重要,自己永遠只是一個認認真真畫畫、清清白白做人的畫家。

哲人其萎,藝術永存。先生之風,高華無盡。

信息

謝稚柳陳佩秋精品展

近日,“趙管風流——謝稚柳陳佩秋精品展”及“陳佩秋書法作品展”在上海市鶴龍美術館舉辦,展覽展出謝稚柳、陳佩秋先生書畫藝術精品數十件,涵蓋各時期經典之作。謝稚柳與陳佩秋夫婦在藝術上既互相影響,又自成體系,崇尚宋元,精于學問,獨樹一幟。