天水市麥積區博物館館藏蒜頭壺芻議

丁文俊

摘 要:蒜頭壺是因它的形狀很像大蒜而命名的。它是最能代表秦文化的物化作品之一。蒜頭壺起源于關中,隨著秦的統一戰爭傳遍全國。西漢中期以后,隨著青銅器地位的衰落和較為實用酒器的出現,蒜頭壺才淡出歷史舞臺。蒜頭壺在其他地區的出現也是人口流動及文化交流的一個表現。

關鍵詞:蒜頭壺;起源;秦文化;文化交流

蒜頭壺是因它的形狀很像大蒜而命名的,常常作為酒器,這種形狀很可能是受西北地區少數民族文化的影響。蒜頭壺最早發現于戰國晚期的秦墓,被列為秦文化的代表物之一。《漢代青銅容器的考古學研究》這本書中提到它起源于關中,隨著秦統一戰爭的爆發而傳遍全國。考古發現蒜頭壺都來自貴族墓葬,并伴隨鼎、壺、鈁出土,可能是禮器。西漢中期以后,隨著青銅器地位的衰落和較為實用酒器的出現,蒜頭壺才淡出歷史舞臺。相較漢代的蒜頭壺,秦代的腹略圓,西漢初期的腹部扁圓,東漢時期的腹部又比西漢時期較圓一些,蒜頭的形狀為圓形但比較扁。

青銅蒜頭壺的制作和大量使用,對當時歷史的發展具有劃時代的意義。青銅器的制作和使用也被視為古代中國文明的標志之一,中國的青銅器種類和數量豐富,比世界各國的總量都多。它們制作工藝精湛,蘊含幾千年的歷史積淀,是世界文化寶庫的精華。蒜頭壺與世界上其他文明的青銅器相比,有獨特的造型風格。

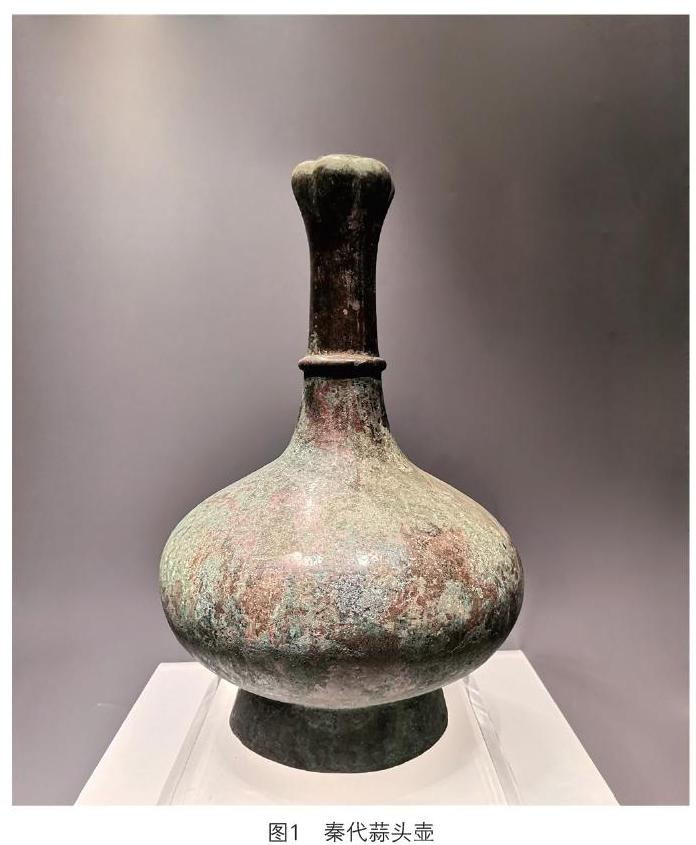

天水市麥積區博物館館藏秦代蒜頭壺(圖1),通高35厘米,腹圍22.4厘米,口徑3.2厘米,底徑13.8厘米,重量2.3千克,保存完整,1974年出土于麥積區原街子鎮八槐村(現為麥積鎮八槐村)。壺直口,長頸,球形腹,圈足,口沿與頸連接處制成蒜瓣形,頸的中部有一道凸起的弦紋,器壁均勻,通體素面。與腹部的圓鼓相比,頸部細長、線條優美。整件器物形狀獨特典雅,光滑飽滿,是古代青銅器中的精美之作。蒜頭壺在外觀上沒有過多的裝飾,反映出秦代對簡潔典雅的追求、樸素的審美意識和精湛的制作工藝。

秦代制作的器物一般追求造型簡單流暢,同時兼顧實用,具有樸素敦厚的藝術美感。蒜頭壺的蒜頭形狀不僅美化了器物的線條,而且便于攜帶,集美觀、實用于一體。細長的頸部與圓鼓的腹部形成對比,流暢的線條由窄到寬,給人一種美的享受。這種造型是秦國最有特色的青銅造型之一,后來在陶瓷中流行。秦代的陶器生產非常發達,當時首都咸陽有許多官方和私人的陶器作坊,生產的陶器品種很多,許多是仿自青銅器的造型,如陶鼎、陶豆、陶盆、陶蒜頭壺等。蒜頭壺雖在多個時代都能見到,但仍屬于稀有的一類器物。

天水市麥積區博物館館藏的這件蒜頭壺是秦文化的代表器物,是秦代銅器追求簡約及實用風格的代表性作品,秦代工匠將蒜頭壺的整體的形狀設計為上小下大,比例均衡,呈現出流線美的造型,同時,也是考慮到擺放時的穩定性問題,整體呈現出穩定的三角形構圖,避免給人頭重腳輕的感覺。在材料的選用上,以銅為主要成分。在裝飾手法上,為打破單一的素面,運用具像的手法作為點綴,壺口外形制作成我們日常生活中常見的大蒜造型。俯視時壺口形狀又如同一朵含苞待放的花,給人雅俗共賞的藝術效果。頸部裝飾一道凸起的弦紋,更是秦代工匠的高明之處,就好比一位亭亭玉立的姑娘,細細的脖頸上戴著一串項鏈一般,顯得優雅而挺拔,給人無限的遐想空間。整個蒜頭壺給人一種簡約、大氣、穩重的藝術美感,并沒有因為蒜頭壺整體素面而顯得呆板。相較陶器的色彩艷麗,青銅器作品則展現出了簡單、洗練、質樸的風格,這也可能是為盡最大可能展示當時比較貴重金屬—銅的緣故,再者是考慮到銅器的實用性,減少了裝飾手法的應用,這也體現出秦人的藝術和文化追求。

在秦代短短的15年歷史中,卻體現出秦人對青銅器的實用性的明顯追求,秦亡漢興以后,青銅器與禮制之間的關系逐漸淡化,盡管在宗廟祭祀時青銅器依然存在,但神秘感已經消失。漢代崛起后,實用性已成為青銅器的主流,且不斷發展。

1946年陳秀云發表《秦族考》中最早提出“秦文化”這一概念,探討“秦文化之構成”,認為秦文化是“承襲夏、商、周以來的文化,構成略有地方色彩而富有中原氣息的‘中國本位文化”。秦文化是歷代秦氏先祖和秦族人在人類社會歷史實踐過程中所共同創造的物質財富和精神財富的總和,是秦人誕生、發展、變遷的歷史。每一個歷史時期都有不同的文化,每一種文化都需要一個物質載體,而秦文化的物質載體就是當時各具特色的青銅器,其中最具代表的就是蒜頭壺。

殷周時期,秦人的活動范圍已到今天的甘肅東部,并在涇水和渭水之間建立了自己的國家。周朝時期,秦人的崛起,隨著秦國的勢力范圍的發展壯大和對外的擴張,人口也不斷遷移、融合,它接納了周朝遺留下來的人民,把關東六國的舊臣百姓遷移到關中,把秦人又遷移到關東地區與當地人民生活在一起,進而促進民族融合和文化交流。作為秦文化產物的青銅蒜頭壺伴隨著秦的統一傳播到各地,逐漸被人們接納、使用。戰國晚期到西漢時期的蒜頭壺還具有生殖崇拜象征符號的功能,在古代人們會借助那些籽實多的動植物形象來表達生殖的愿望,如魚、鳥、蛙、葫蘆、石榴等,從民俗學的角度,大蒜多瓣的特性象征多子多孫,這種壺口別致的蒜頭造型正是秦人生殖崇拜和繁衍觀念的反映。這也說明自秦國發動統一戰爭以來,急需擴充國家人口。

天水是秦國的發祥地,是秦文化的發源地。秦人先祖嬴非子在此牧馬有功,于公元前890年被周孝王封邑于秦亭,即今天的天水一帶。經200多年的發展壯大,于公元前762年東遷陜西關中一帶,開始了統一六國的步伐。天水一帶是一個各族雜處、文明交匯和農牧文化相互碰撞之地,主要為西戎族的勢力范圍。秦人遷入這塊土地,不可避免地要受當地人文環境的熏染和塑造。秦人選擇兼容開放的文化政策,入鄉隨俗,兼收并蓄,吸取精華,最終秦文化在吸收各種文化的基礎上脫穎而出,這與天水境內的多個地方都出現有蒜頭壺、繭形壺、鼎、鬲等器物相吻合。

天水地區的秦文化具有強烈的兼容性和博大的開放性,它兼取西戎游牧文化和中原華夏文化之長,從而形成的一種帶有鮮明地域特色的地方文化。其中最突出的例子是《呂氏春秋》的編纂,它把三晉賓客都聚集在呂氏門下,使《呂氏春秋》成為一部“兼儒愚,合名法”的偉大作品,體現了秦文化的多源性特征。有學者認為蒜頭壺的造型還吸收了西北少數民族的文化,這也說明說明秦吞并六國后,在大量遷民的同時,秦人的風俗習慣和文化與土生土長的當地文化也不斷相融合、發展。

人們現在一提起秦文化就會想到蒜頭壺,說明代表秦文化的蒜頭壺形象已深入人心。蒜頭壺就如同考古斷代時使用的碳十四一樣,具有辨別相對時代的作用,可以說它是秦文化界定的參考標準器物。只要蒜頭壺出現的地方,很有可能就是秦文化有過交流的遺跡。文化的傳承要依賴人來實現,從很大程度上來說,秦文化是通過人口遷移傳播和發展起來的,那么秦時的蒜頭壺也就是和當地文化結合的產物,是秦文化與其他文化交流的見證者和參與者。

參考文獻

[1]李陳奇.蒜頭壺考略[J].文物,1985(4):51-53.

[2]劉勇先.秦漢青銅蒜頭壺[J].收藏,2006(3):85-86.

[3]宋亦簫.蒜頭壺的“蒜頭”造型試解[J].西部考古,2017(2):114-119.

[4]紀媛.從蒜頭壺看秦漢文化的傳播[J].文物鑒定與鑒賞,2019(4):35-37.