煙雨瓜洲渡

王方 陳捷

瓜洲最早形成是在漢代,本為江中沙洲,由于泥沙淤積,狀如瓜字,因此得名。歷史上瓜洲曾是長(zhǎng)江北岸一個(gè)重要的渡口。自公元605年隋煬帝下令開鑿大運(yùn)河,位于運(yùn)河和長(zhǎng)江交匯口的瓜洲就漸漸成為水陸交通的要沖和漕運(yùn)商貿(mào)的集散地。

“鐵甕城高,蒜山渡闊,干云十二層樓。開尊待月,掩箔披風(fēng),依然燈火揚(yáng)州。”宋代詩人秦觀在這首《長(zhǎng)相思》的詞中,開篇便描寫了瓜洲的繁華景象。在這片由長(zhǎng)江泥沙淤積起來的沙洲上,曾有數(shù)不清的渡船依次橫在岸邊,沿街商鋪林立,鱗次櫛比,商賈在這里交易貨物,行者從這里輾轉(zhuǎn)遠(yuǎn)行。

不知道從什么時(shí)候開始,在中國(guó)詩歌的篇章中,詩人開始吟誦“瓜洲”了。“京口瓜洲一水間,秋風(fēng)重約到金山。江山自為離人好,不為離人數(shù)往還。”在宋代詩人陳東筆下無數(shù)的人就這樣來了,又走了。瓜洲渡口,成了一個(gè)到來和遠(yuǎn)離的驛站,無數(shù)的相聚和告別、重逢和再見,給這小小渡口留下了無數(shù)唏噓感嘆,這個(gè)長(zhǎng)江和運(yùn)河的交匯地,成了無數(shù)人一生的岔路口,有人從這里轉(zhuǎn)向了人生的另一個(gè)方向,有人從這里突然望見了另一片人生的風(fēng)景,有人在這里躊躇躑躅,有人從這里高歌遠(yuǎn)去,只留下瓜洲古渡,成為歷史上一個(gè)抹不去的背影。

“西風(fēng)揚(yáng)子江頭路。扁舟雨晴呼渡。岸隔瓜洲,津橫蒜石,搖盡波聲千古。”宋代詩人張輯如此描繪瓜洲古渡,日日夜夜,客來客往,操各地方言南來北往的詩人們,帶著各自的故事路過瓜洲。詩人的身影漸行漸遠(yuǎn),瓜洲卻兀自矗立在他們的心里,他們的詩歌里。

公元826年冬,唐代詩人白居易在他55歲這年卸任蘇州刺史一職,在返回洛陽述職的途中,途經(jīng)瓜洲,寫下了那首著名的《長(zhǎng)相思》:“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡頭,吳山點(diǎn)點(diǎn)愁。思悠悠,恨悠悠。恨到歸時(shí)方始休,月明人倚樓。”白居易29歲時(shí)進(jìn)士及第,那一年他買下兩名家伎,一個(gè)名叫樊素,一個(gè)名叫小蠻。樊素喜歡唱《楊柳枝》,所以又名柳枝。因?yàn)榉N種原因,樊素自求離去,白居易在《別柳枝》中說:“兩枝楊柳小樓中,裊裊多年伴醉翁。明日放歸歸去后,世間應(yīng)不要春風(fēng)。”可見,對(duì)于樊素的離去,白居易無限感傷。吳山是樊素回歸故鄉(xiāng)的必經(jīng)之路,如今,白居易望吳山而生愁,多少年過去了,明月之夜,有一個(gè)人倚樓,仰天獨(dú)對(duì)。月下,遙寄相思的詩人的剪影,呼之欲出,所有的思念,只化作了“思悠悠,恨悠悠”。

就在白居易為了所愛的人獨(dú)自傷懷之時(shí),與他同一時(shí)期的詩人劉禹錫正從安徽和州卸任趕回洛陽去,瓜洲渡口罕見地見證了兩位偉大詩人的相逢,當(dāng)時(shí)身在揚(yáng)州的淮南節(jié)度使王潘把兩人請(qǐng)到家中設(shè)宴接風(fēng)。

這一場(chǎng)歡宴,飲的不僅僅是酒,更是各自那一段不堪回首的人事滄桑。推杯換盞之間,白居易喝醉了,不知不覺間,不顧還在一旁正襟危坐的主人,一手扶住劉禹錫的肩,一手用筷子敲擊著盤子,為劉禹錫吟唱:“舉眼風(fēng)光長(zhǎng)寂寞,滿朝官職獨(dú)蹉跎。亦知合被才名折,二十三年折太多。”朝廷那么多的官員,庸庸碌碌,唯有你才高名重,卻偏偏這些年來風(fēng)雨飄零,東奔西走,被貶外任。23年了,你失去的太多了!說到動(dòng)情處,白居易老淚縱橫,不僅僅為劉禹錫,也為自己。

劉禹錫雖然也喝了很多酒,倒還算清醒,他悄悄抹去眼角的淚痕,用力拍了拍白居易的肩膀和唱道:“沉舟側(cè)畔千帆過,病樹前頭萬木春!”來,老朋友,干了這杯酒,讓我們振作精神,從頭再來!兩個(gè)人相攜回到了洛陽。白居易已經(jīng)無心政治,雖然掛名官職,但過起了獨(dú)善其身的生活。而劉禹錫仍壯心不已,在洛陽做了一年的主客郎中,第二年便被召回長(zhǎng)安,官越做越大,最后做到禮部尚書。瓜洲見證了兩位詩人之間的惺惺相惜,又成為他們接下來的人生歷程的分水嶺。

杜甫在《解悶十二首》中也提到瓜洲。據(jù)推測(cè),這首詩應(yīng)該是大歷元年,杜甫在夔州時(shí)所作。當(dāng)時(shí)的杜甫極為苦悶,隨興所至,吟詩消愁。“草閣柴扉星散居,浪翻江黑雨飛初。山禽引子哺紅果,溪友得錢留白魚。商胡離別下?lián)P州,憶上西陵故驛樓。為問淮南米貴賤,老夫乘興欲東流。一辭故國(guó)十經(jīng)秋,每見秋瓜憶故丘。今日南湖采薇蕨,何人為覓鄭瓜洲。”

當(dāng)時(shí)有胡地的商賈即下?lián)P州,來向杜甫道別,引起詩人的感慨。西陵驛樓,是杜甫少年游歷吳越時(shí)所到過的地方。詩人感懷好友鄭審,只是當(dāng)時(shí)的瓜洲秘監(jiān)鄭審今已謫居南湖,再也沒有可以尋訪的人了,心中頓生寥落。詩中“一辭故國(guó)十經(jīng)秋,每見秋瓜憶故丘”兩句連環(huán)鉤搭,是絕句中的點(diǎn)睛之筆。

波光粼粼的江上,櫓聲欸乃,聒噪著難得沉靜的江面。一條船駛向瓜洲渡口,船家一邊搖櫓,一邊喚著渡船上的人:“公子,馬上就到金陵渡了,我們要在這里歇息一宿,明天一早我再把您送到對(duì)岸的瓜洲渡去,從那里上岸再走半日,就到揚(yáng)州的地界了。”是的,就要到瓜洲了。

“金陵津渡小山樓,一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里,兩三星火是瓜洲。”在金陵渡口的小山樓投宿,愁腸滿懷,夜不能寐,落潮時(shí)分的西斜月映照在黑沉沉的江上,隔岸那幾點(diǎn)星火閃爍的地方應(yīng)該是瓜洲吧?吟詩的這個(gè)男子,叫張祜。第二天清晨,張祜站在瓜洲渡口的岸邊,眼前的渡口一片繁忙景象,船只穿梭,迎來送往的人聲嘈雜,仿佛昨夜的靜謐只不過是一場(chǎng)夢(mèng),如今已了無蹤跡。

張祜回首來時(shí)路,在一望無際江水的那一邊,是他顛沛數(shù)年的長(zhǎng)安城。彼時(shí),他憑借一首《何滿子》名滿京城,天平軍節(jié)度使令狐楚喜愛其才華,精心挑選300首詩作結(jié)集獻(xiàn)給唐憲宗,并向唐憲宗力薦張祜。奈何當(dāng)朝宰相元稹是令狐楚的政壇死敵,他怎能容忍張祜出人頭地?于是以“雕蟲小技,不值一用”為借口堵死了張祜的仕途。郁郁寡歡居長(zhǎng)安數(shù)年,張祜終于斷了做官的念頭,乘一葉扁舟,順江而下,開始尋找另外的人生路。瓜洲就在眼前,張祜定了定神,再一次深深地看了一下腳下的這片土地,高唱“人生只合揚(yáng)州死,神智山光好墓田”,大踏步向揚(yáng)州走去。

造化弄人,在被元稹打壓的那段日子,張祜曾輾轉(zhuǎn)找到當(dāng)時(shí)的文壇大家白居易,想請(qǐng)他替自己求情。作為晚輩的張祜以前專程拜訪過白居易,兩人之間甚至還有詩詞唱和。原因種種,張祜終未能如愿。即到瓜洲,對(duì)張祜來說,別有一番滋味在心頭。

王播的《淮南游故居感舊,酬西川李尚書德裕》則記錄了一段“飯后鐘”的故事。王播少年時(shí)孤貧,客居揚(yáng)州惠明寺木蘭院,跟著僧人一起進(jìn)食齋飯。時(shí)間長(zhǎng)了,眾僧難免對(duì)他心生厭惡,故意等吃過飯以后才敲鐘引王播來吃飯,不知有詐的王播聽到鐘聲趕過來,卻撲了個(gè)空。20年后,持節(jié)榮歸故里的王播題下“上堂已了各西東,慚愧阇黎飯后鐘”的詩句。在尋訪瓜洲時(shí),他寫道:“昔年獻(xiàn)賦去江湄,今日行春到卻悲。三徑僅存新竹樹,四鄰惟見舊孫兒。壁間潛認(rèn)偷光處,川上寧忘結(jié)網(wǎng)時(shí)。更見橋邊記名姓,始知題柱免人嗤。”舊年間的不幸遭遇,王播始終耿耿于懷。

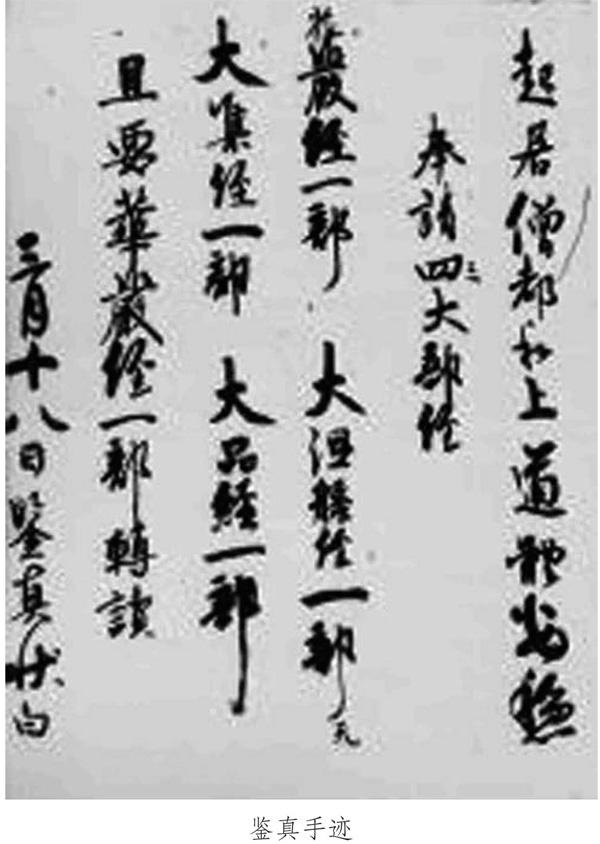

唐代高僧鑒真也是從瓜洲起航東渡日本。公元733年,日本僧人榮睿﹑普照隨遣唐使入唐,邀請(qǐng)高僧去傳授戒律,經(jīng)過十年訪求,決定邀請(qǐng)鑒真。742年鑒真不顧弟子們勸阻,毅然應(yīng)邀,決心東渡。鑒真第一次率弟子出海就是從運(yùn)河經(jīng)瓜洲入長(zhǎng)江起航的,此后,雖經(jīng)歷了五次失敗,終于在公元754年抵達(dá)日本,將佛法和唐代輝煌的文化帶到了扶桑。

唯一跟隨鑒真從第一次到第六次東渡的僧人思托在鑒真逝世后,曾作《五言傷大和尚傳燈逝》(五律)一首:上德乘杯渡,金人道已東。戒香馀散馥,慧炬復(fù)流風(fēng)。月隱歸靈鷲,珠逃入梵宮。神飛生死表,遺教法門中。

1963年為紀(jì)念鑒真大和尚入寂20周甲之歲,中日兩國(guó)佛教、文學(xué)、藝術(shù)、醫(yī)藥等各界人士舉行了隆重的紀(jì)念活動(dòng)。趙樸初謹(jǐn)撰并書《鑒真頌》,以追懷這位中日友好的偉大先行者。

瓜洲,是一個(gè)梳理情緒的地方,從這里啟程,再度出發(fā),可以放浪而去。唐代御史中丞高蟾,在《瓜洲夜泊》中寫道:“偶為芳草無情客,況是青山有事身。一夕瓜洲渡頭宿,天風(fēng)吹盡廣陵塵”,感慨瓜洲一夜難以言表的心境。

古瓜洲渡口,不僅是水路驛站,更是人們心靈上的稍事休憩之所。地處揚(yáng)州門戶,卻還要停留一宿才能進(jìn)城。無疑,瓜洲作為一個(gè)緩沖所在,在紛紛擾擾的塵世中滌蕩著詩人的靈魂,即使不為所動(dòng),它也存在。它成為一種離愁的象征,揮之不去的,是過往。

春江潮水連海平,海上明月共潮生。滟滟隨波千萬里,何處春江無月明?江流宛轉(zhuǎn)繞芳甸,月照花林皆似霰。空里流霜不覺飛,汀上白沙看不見。江天一色無纖塵,皎皎空中孤月輪。江畔何人初見月,江月何年初照人?

江南的春夜,一如初唐詩人張若虛詩句中鋪陳的那樣,江流宛轉(zhuǎn),月照花林,岸邊四野無涯,葦葉隨著微微的江風(fēng)輕輕搖擺,月色皎潔,鋪滿了一澄江面,似一條環(huán)繞在烏衣腰間的玉帶,熠熠發(fā)光。四周萬籟俱寂,只有落潮隨著節(jié)拍輕打著江岸和岸邊系纜的船舷,人們都已進(jìn)入了夢(mèng)鄉(xiāng)。這樣一個(gè)靜謐的春江花月夜,詩意了瓜洲所有的離別,使瓜洲一如既往地延續(xù)著那些不眠不休的傳說。途經(jīng)瓜洲,就是經(jīng)過一場(chǎng)命中注定的詩歌大夢(mèng),雖然人是醒著的,但又恍惚如夢(mèng),一頭扎進(jìn)了那深深的離愁里,濃得怎么也化不開。

(責(zé)任編輯:劉躍清)