虛室生白:王蒙的人生與畫意蠡探

徐作先

中國山水畫一直是以重意境、求神似的美學意念呈現。意境是中國畫的靈魂所在。“虛”和“實”,這一對既對立又統一的美學原則,則是中國畫意境營造的重要手段。在中國山水畫中,“虛”“實”不僅僅是一種畫家筆下藝術語言的匠心獨運,它與中國傳統道家哲學思想“虛實觀”之間的聯系,更是這一畫種體現傳統文化精神的美學淵藪。多層次多角度地研究中國傳統山水畫的“虛實”關系,不只是要解悟這種哲學思想的深刻和獨特,更要將浸淫于這種哲學的傳統大師,作為一個個鮮活的個案,進行全面的解構和立體的剖析。在元末明初的中國山水畫壇上,王蒙,就是這樣一個鮮活的、立體的大師。

一、王蒙筆墨上的“不合時宜”

生活于元末明初的王蒙,一直在“隱”與“仕”的矛盾中掙扎著:他年輕的時候,就曾在浙江余杭的黃鶴山(今臨平山)隱居二十年;元末,出為張士誠轄下小吏,棄官后重回黃鶴山隱居,并自號“黃鶴山樵”;朱元璋稱帝后,復出為泰安知州,終因受史上有名的當朝丞相胡惟庸案牽累,于洪武十八年(1385年)歿于獄中。

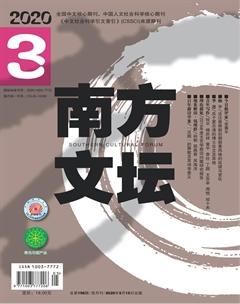

考王蒙現存筆墨,其所繪山川寫景稠密,布局多重山復水,表面上看好像是在追求一種郁茂蒼茫的氣氛,但從其處世的環境及態度看,這種縱橫離奇,莫辨端倪,正是他內心極度抑郁的深層體現。王蒙的思想氣質同樣反映在他的畫上,他的畫繁密多變,拖泥帶水,面貌不一,不像倪云林畫那樣單純和簡練明潔。蓋兩人氣質不同故也①。于是,王蒙內心獨具的矛盾就轉化為紙上獨特的矛盾:心底的不安也即不踏實成為一種隱藏在筆墨背后的“虛”,而畫面格局則體現為一種蒼茫厚重的“實”。王蒙的傳世之作《青卞隱居圖》(圖一),從山頂到山腳敷以密實的牛毛皴,整座山一覽無余,以實為主,繁皴密點,蒼茫深秀,形成了其特有的審美特點;正因為畫面“實”中融合了“虛”,使畫面氣息流動,實而不堵,如一條白色的飛瀑自山頂而下,連貫山中和山下,時隱時現,實中顯虛;樹木蒼翠茂密,樹與樹之間黑白相扣,虛實相間;樹與山體之間,用山體的疏襯出叢樹的密;山體之間皴法以實襯出虛,表現空間層次;畫面上下留空突出山之主體,顯示出山的巍峨,把虛實相融發揮到極致,使畫面實而不堵,密而不滯。

所以,單從“虛”“實”關系這個中國畫的“靈魂”方面來考察,王蒙的畫就具有一種既不同于自其外祖父趙孟

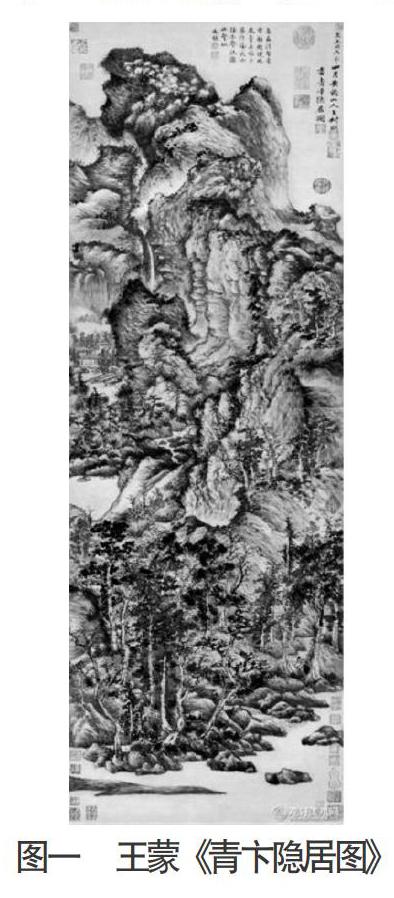

在構圖上,王蒙的“不合時宜”也是顯而易見的。他的名作《具區林屋圖》(圖二)就淋漓盡致地展現了這樣一種不囿成法的“極端”個性——這種飽滿的構圖方式在中國古代繪畫作品中堪稱鳳毛麟角。在此作中,虛實對比異常強烈:畫面只在左下角留空,其余三面密不透風;畫面中自下而上三處茅亭的曲折“貫串”,成為整幅畫面“實”中的“虛”,氣息節奏萌動;屋內之人跡活躍,則于繁密中現出亮點。這種繁密的構圖章法,滿而不悶,毫無擁堵塞迫之感,“虛”與“實”的節奏在畫面中不停地變換——“山重水復疑無路,柳暗花明又一村”,潘天壽先生在其《聽天閣畫談隨筆》中提到“無虛不易顯實,無實不能存虛。無疏不能成密,無密不能見疏,是以虛實相生,疏密相用,繪事乃成”的“畫”理,也是處世逶迤的“禪”理,更是有無相生的“道”理。

二、王蒙情感上的“虛室生白”

“山中舊是讀書處,谷口親耕種秫田。寫向畫圖君貌取,只疑黃鶴草堂前。”這是王蒙自題畫作《谷口春耕圖》的一首詩。《谷口春耕圖》亦名《黃鶴草堂圖》。谷口,即黃鶴山山谷之口,黃鶴草堂就在那里。《黃鶴草堂圖》畫的是王蒙當年隱居黃鶴山中于谷口耕田讀書的情景。

從技法上看,無論是章法上的畫面構圖,還是筆墨上的點皴,《谷口春耕圖》與王蒙慣常的格式,幾無二致。學術界對此亦是幾成定論。在此已沒有必要再大費筆墨。但是,我們有必要繞過這些溝溝壑壑,探視一下王蒙隱藏在這些表層技巧后面的“心緒”——這些“心緒”,正是王蒙“畫以適吾意”(蘇軾《書朱象先畫后》)的“游藝”態度。那么,王蒙心中的這個“意”,是什么呢?簡言之,其實就是老莊哲學中的“虛室生白”(《莊子·人間世》)。

按最通俗的解釋,“虛室生白”就是“一個人心無任何雜念的時候,就會悟出‘道來,于是智慧也就跟著生出來了”。這種“道”,實際上就一種境界,就是我們經常提到的“清澈明朗”。所以,“虛”大有“舍棄”的意味,而這“白”,也就是“舍棄”之后所享受到的“道”了。站在王蒙的人生立場上看,隱居則是他人生的“虛”,出仕則是他人生的“實”,而他心中所謂的“道”,當然也就隱藏在這“虛虛實實”之間了。

我們從現存王蒙繪畫作品內容可以推斷,有兩類“世外”題材是王蒙一直都在經營的,一類是隱居,一類是神仙。

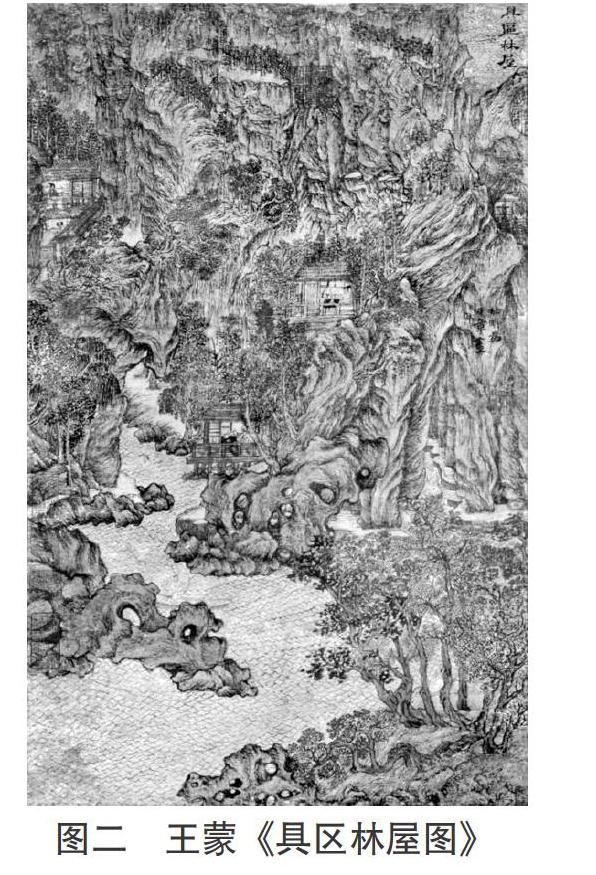

王蒙的第一次隱居,也是連續時間最長的一次隱居,發生在他年輕的時候。在道家語境里,隱居就是退隱:從喧囂的城市(主要指京城)離開,到僻遠的鄉野山間,深居簡出,不與當朝者合作。《楚辭·惜誓》中有謂:“或偷合而茍進兮,或隱居而深藏。”此所言“隱居”即“不仕”。縱觀王蒙一生,一直未徹底放棄出仕的心念。所以,他青壯年時長達二十年的隱士生涯,應該具有上古達人姜太公那種“韜光養晦”的性質。不過,也就這種有意或無意的隱士心態,成就了王蒙山水畫的一批杰作佳構。這其中,最具影響的當數《葛稚川移居圖》(圖三),并且這個題材,成為王蒙筆下的一個中心題材,一再付諸筆端。

王蒙到底畫了幾幅有關葛稚川的國畫,今天我們已無從得知;但現在我們仍然可以看到兩幅,一幅題為《葛稚川移居圖》,另一幅題為《稚川移居圖》。王蒙之所以在隱居歲月里屢屢在筆下重現道家名人葛洪(字稚川)的形象,一方面,是因為在道家修煉者心中,東晉的葛洪已經成為一個半仙半人的偶像;另一方面,葛洪雖然后來成為道教名士,但其早年也有出仕的經歷。這種經歷正好切合了王蒙內心深處的那一絲隱秘的躁動以及由此帶給他的不安——所以,后來他的友人倪瓚給他也寫了這樣一首深含勸誡意味的詩:“野飯魚羹何處無,不將身作系官奴。陶朱范蠡逃名姓,那似煙波一釣徒。”(《寄王叔明》)