新發地,一個超級農批市場走向何處

霍思伊

6月13日下午,北京新發地農產品批發市場已經封閉。攝影/本刊記者 溫如軍

“新發地有18個門,每次進去就像迷宮一樣。”

戴中久是中國蔬菜流通協會執行會長,新發地農產品批發市場是他們的會員單位之一。現在,新發地的18個門已經全部關閉,這個全國乃至亞洲最大的農產品批發市場自身也陷入發展迷宮。

本輪北京的疫情反彈,“震中”就在新發地。截至目前,北京市很多病例均與新發地農產品市場有關聯。新發地市場環境采樣中,綜合交易大廳特別是水產、豆制品局部售賣區域陽性樣本較多。

在戴中久看來,新發地仍然是一種傳統農產品批發市場的模式,從規劃運營到場地設施,都和現代化的農批市場有一定差距。“這輪疫情將會倒逼政府和企業都更加重視農批市場一直以來存在的問題,加速新發地的改造升級。”戴中久說。

從對手交易到拍賣

實際上,新發地過去并非沒有經歷過升級改造。從2010年提出升級迄今已經十年,土路變成了柏油馬路,更多的交易大廳平地而起,衛生狀況也有所改善。但每天從凌晨一點開始,人聲鼎沸,車進車出的混亂局面仍然存在,爭吵和矛盾時有發生,直到這次疫情暴發。

為何會如此?

戴中久指出,雖然這些年來新發地的硬件提升了,但傳統的對手交易方式沒有變化,也就是“三現”交易——現場以現金進行現貨交易,貨車進入場內,卸貨,批發商聚集在車邊,簽約交易,當面交接提貨。

“這是很原始的方式,只要還采用這種交易方式,人和人的接觸就不會少,大車不停地進出市場,仍會造成交通擁堵,市場混亂。”他說。

在農產品批發市場中,主要有兩種交易方式——對手交易和拍賣制。拍賣制在日本、韓國和中國臺灣地區非常普遍和成熟。早在上世紀90年代,戴中久就在日本見到了拍賣制的高效。每天清晨,在市場規定的固定場所內,少數幾家供應商對批發商展示當天要出售的樣品。現場的批發商大多是有雄厚資金實力的株式會社(即有限公司),通常一處市場對應固定的幾十家,數量不多,且需要經過嚴格的資格認證。經過公開競拍后,供應商直接把貨物運送到競拍成功的批發商所在地,全程高效透明。

“市場里根本不會有大車進來卸貨,現場沒有新發地那種雜亂無章的對接,非常有秩序,組織化程度很高。”戴中久感慨說。

但在中國,實行拍賣制的條件還遠未成熟。戴中久指出,拍賣制的前提是在生產環節的規格化、品牌化和標準化。但中國當下的農業生產仍然比較分散,集約化程度很低,且由于地理疆域廣,農產品品種很雜,很難做到像日韓這樣,西紅柿只有一兩個品種,全國都能做到統一規格、統一包裝和統一標準。

1997 年,深圳福田農產品批發市場敲響了中國農產品拍賣交易的第一槌,聲稱要對標日韓,但交易量一直不大,長期處于虧損狀態。此外,目前全國還有山東壽光、廣州花卉中心、云南斗南花市和北京萊太花卉等市場也都嘗試了拍賣制,結果都不甚理想。

交易模式的進化無法一步到位,拍賣制是否一定是中國未來的發展方向也在業界有爭議和討論。但無論是專家、政府還是農批市場管理者,目前都有一個共識——交易模式要向著更現代化的方式演變,這既需要硬件的升級,也需要更先進管理的配套。

電子交易是一種進步。近十年,全國大多數大型農批市場都建設了電子交易大廳。以新發地為例,2010年3月成立的新發地農產品電子交易中心擁有自己的現貨掛牌系統,包括產品價格、成交量、有效期等數據均透明化,買家、賣家都可以隨時查看。2014年,交易中心的交易量達130萬噸,但不到全年市場成交量的9%。在中國農業生產方式的制約下,農產品交易的“三現”模式仍是主流。

本輪疫情中,很多患者都是去新發地購菜的北京各區市民,這反映出新發地市場零售與批發沒有分離。每天聚集在此的,除了批發商,還有全北京來買菜的市民、各種小超市和小型零售店,不可避免地加大了人流的密集和混雜。

對此,中國農業大學經濟管理學院農產品流通與營銷研究中心主任安玉發指出,中國農產品批發市場通行批零兼營,純粹意義上的批發市場為數不多。要提升批發效率,必須盡快實行批零分離,這樣才能做到快進快出,提高場地和車輛的流轉率。

村集體企業的出路

新發地的歷史,是從1988年5月16日,新發地農副產品批發中心正式掛牌成立開始的。這一天,在豐臺政府和工商局的支持下,以張玉璽為首的15名新發地青年用水泥桿和鐵絲網圈住了15畝地,中間鋪上焦渣。在啟動資金中,豐臺區和花鄉各出資3萬元,新發地村集體出資10萬元,這使新發地在誕生之初,就是一家典型的村集體企業。

2008年,新發地進行了股份制改造。目前,新發地的三大股東分別是北京新發地農副產品批發市場中心,持股51.06%,北京國有資本經營管理中心,持股22%,及北京新希望產業投資中心(有限合伙)、新希望集團有限公司合計持有的15.45%股份。其中,絕對控股股東北京新發地農副產品批發市場中心的全部股權,由北京市豐臺區新發地農工商聯合公司持有,該公司為集體所有制,前身就是新發地生產大隊。

即便改制后,新發地在基因上仍是一家村集體企業。據張玉璽在《農產品流通:理論思考與實踐探索——北京新發地市場的實踐與經驗》中自述,早期在管理上采取集中領導、逐級管理的方式,一方面保證市場人員的合理配置,另一方面積極解決當地村民就業。在對待本地村民就業上,采取的措施是“不挑不揀,十天就業”,使村民的就業率一直保持在100%。

他說這話時是在2009年,新發地已經完成了股份制改造,但在管理模式上還可以看出很深的村辦集體企業烙印,比如經營上的就近原則,不是聘請專業團隊,而是直接吸納村民。

村集體企業的另一個典型表現是無法走出家族經營的怪圈。張玉璽退位后,其兒子張月琳成為新發地商業版圖的核心,在新發地農副產品批發中心擔任總經理和法定代表人。張玉璽的外甥張偉擔任新發地宏業投資中心的總經理和法定代表人,該公司分管新發地長途客運站、新發地城市配送公司和漢龍貨運公司等。另外,張玉璽的妻弟楊洪杰、楊洪凱和楊洪斌、外甥王永貴均在子公司中擔任要職。

就在本輪疫情暴發十天前,國家商務部市場建設司的一位副司長曾來到新發地調研。據一位知情人士向《中國新聞周刊》透露,副司長是來協調豐臺區政府,希望盡快推動新發地的改造升級項目。該項目為一座總占地面積31萬平方米,總建筑面積為15萬余平方米的蔬菜交易市場。

據了解,這是新發地的擴建項目,2018年4月已經啟動,工程人員也已就位,但一直卡在土地審批這個環節,遲遲無法開工。目前,新發地正和豐臺區政府在補繳土地出讓金上進行溝通。

另據一份張玉璽2009年11月向北京市農委、編委領導的匯報提綱顯示,新發地市場只有629畝地是政府批準的合法土地,剩余的400畝土地是綠地,受土地性質影響,致使市場無法升級改造,同時,還有土地租讓金返還的問題。

張玉璽在報告里提出,新發地是一個村辦集體所有制企業。受資金條件限制,21年來,市場幾乎完全是靠年年掙一點、年年建一點的滾動模式發展,缺乏政府的大力支持,發展力度嚴重不足,希望政府能給予低息貸款和補助。

戴中久指出,中國的批發市場絕大多數得到長期發展的都是家族式或者鄉辦式企業,市場長期處于“誰投資、誰管理、誰運營、誰收益”的模式。這種情況下,批發市場需要考慮的是生存和收益的問題,對于那些需要大量投入人力、物力、資金又無法快速提高市場運營收益的基礎設施建設,如信息化體系建設等方面就顯得發展滯后。

6月20日,北京G-STEPS(國貿店)舞蹈室,學員們在認真練習舞蹈。疫情影響下人們紛紛選擇居家防護,部分舞蹈學員還是選擇來舞蹈室參加訓練。攝影/張濤

農批市場體制問題

一位不愿具名的農業農村部農產品市場流通顧問對《中國新聞周刊》指出,政府對農批市場的監管,現在實行分段管理,農業部負責生產端,商務部管流通端,負責鏈條下游,發改委也有一些項目涉及物流升級和冷鏈建設。但總體而言,由于是分段管理,部門之間無法統一協調,沒有在全國層面通盤考慮。“最后就像食品安全監管,到了薄弱環節,大家都不想管。”他說。

全國政協委員、國務院參事甄貞近日在《中國政協》上發表了她在湖南、海南、廣東、吉林、陜西等地調研大量農貿一級批發市場后的考察報告。她發現,“農批市場對地方財政和稅收的貢獻不大,地方對此不夠重視,政策支持不足。”

甄貞建議,政府應對大型農產品批發市場建設過程中含公益性的基礎設施,包括交易棚廳、場區道路硬化、排污、電子結算系統、檢驗檢測系統、冷鏈倉儲設施、監控系統等,加大財政貼息或直補等資金支持,設立專項資金對現代流通體系建設進行扶持,并逐年遞增。

多年來,專家一直呼吁中國出臺《批發市場法》,在頂層設計上規范農產品流通的各個環節,明確屬地政府的監管職責,但由于多種原因,一直沒有落地。

而日本于1923年和1971年先后頒布了《中央批發市場法》和《批發市場法》, 并于1999年和2004年進行了修正,對批發市場的規劃、開設、監管及財政支持均有詳細規定。

2012年的中央一號文件提出“鼓勵有條件的地方通過投資入股、產權置換、公建配套、回購回租等方式,建設一批非營利性農產品批發、零售市場”。2014年中央一號文件又提出“開展公益性農產品批發市場建設試點”。

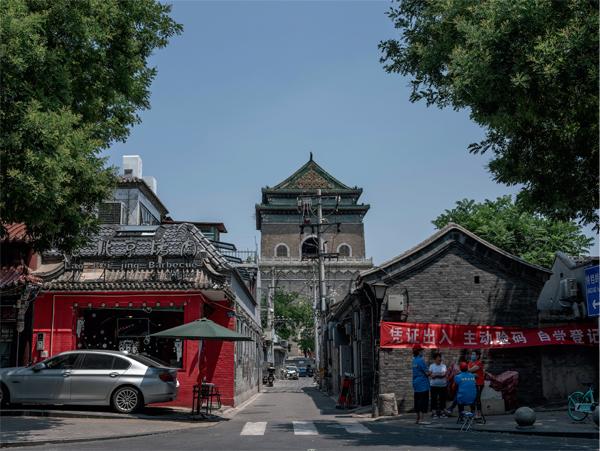

6月21日,北京東城區鈴鐺胡同的鐘樓側影。北京許多社區加強了管理,小區卡口設置,出入口嚴格執行測溫、查證、驗碼、登記等防控措施。攝影/ 張濤

中國社會科學院財經戰略研究院研究員、流通產業研究室主任依紹華曾撰文指出,政府直接投資建市場的做法需要慎重考慮。由于全國范圍批發市場格局已基本形成,新建一批公益性市場將會對現有體系造成沖擊,并引發新的不公平競爭,導致市場秩序紊亂。

在戴中久看來,政府提高參股后可以在市場的管理和運營上有更多話語權。比如新發地,國資只有22%,政府對其干預只能表現在如果北京農產品價格出現一些異常波動,可以要求新發地控制好價格水平,但對其內部的管理,無法進行有效指導。“如果此前就有更深入的干預,可能這次疫情發生的概率就會降低。”他說。

從長遠來看,他不認為“國進”就意味著“民退”,而是要實現主體的多元,更好地調動各方的積極性。但無論如何,一定要以法律的形式確定批發市場的公益屬性。

全國城市農貿中心聯合會會長馬增俊則指出了實現這一目標的現實復雜性。他表示,公益性農產品批發市場的功能很難實現。因為公益性農產品批發市場試點建設不只是一個市場的問題,而是要有一個網絡體系的整套規劃,統籌考慮從投資到監管、從產地到銷地、從批發到零售等環節,搭建一整套完整的購銷體系。

早在2013年底至2014年初,北京市做出將低端批發市場向郊區及京外地區外遷的決定后,關于新發地外遷的傳言一度塵囂甚上。2013年12月,北京市規劃委明確表示,四大市場將整治或外遷,其中包括新發地。但到了次年3月,北京市豐臺區委書記李超鋼則表示,由于關乎北京全市的農副產品供應,新發地不會搬遷,但需要轉型升級。

多位專家對《中國新聞周刊》預測,新發地未來搬遷的可能性很小,更大的可能是就地改造。