“斜杠青年熱”背后的冷思考

2020-07-14 17:37:41毛湛文

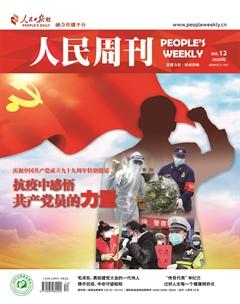

人民周刊 2020年12期

關鍵詞:能力

毛湛文

“斜杠青年”,是多面手、多職業、跨界青年群體的代名詞。“斜杠青年”的出現,有其正面和積極意義,它標榜了與傳統時代不同的職業觀,即跳出工業社會那種單一、穩定和保守不變的工作框架,在更多的崗位和空間中開辟新的職業選擇,是社會寬容度的提升,也是個體活力的激活。但真正要成為受到社會認可的“斜杠青年”,卻不是那么容易的。

成為“斜杠青年”,有一系列條件的限制。有學者提出用“多向分化潛能者”這一更學術的概念來指代“斜杠青年”的生存方式。“多向分化潛能者”通常具備三大能力,跨界整合能力、快速學習能力與較強的適應能力,他們能夠在交叉的興趣地帶捕捉和創造新的靈感,同時對新技術的學習和上手速度也極快,加上對周遭場景的變化適應力強,因此能夠在不同的角色中自然切換。

而當下“斜杠青年”話語的興盛,更多來自社會和媒體的標簽式建構。“斜杠青年”,并沒有想象中的那么美好。我們看到,諸多“斜杠青年”選擇多元職業,其實并非只有興趣,經濟利益的驅動和抵御風險,同樣是“斜杠”的目的所在。

“斜杠青年”的產生,一定程度上就是流動的“液態社會”的注腳,選擇在方案A之外準備方案B,昭示了一種求全心態。

不得不說,不同動機雜糅之下,“斜杠青年”要完成自我身份的整合和超越,還有較長的路要走。社會能做的,只有理性引導與克制宣傳,切勿把“斜杠”的生存方式神話化;青年人能做的,恐怕是要重新思考“認識自己”“我要到何方去”這樣的元問題,以審慎和獨立的姿態完成自己的職業規劃。唯有此,當代青年才會活出真我的精彩,達到自我認同的圓滿,“斜杠”還是“橫杠”,將不再重要。

猜你喜歡

發明與創新(2022年30期)2022-10-03 08:40:56

中學生數理化·七年級數學人教版(2022年6期)2022-06-05 06:50:58

意林(兒童繪本)(2020年2期)2021-01-07 02:12:04

動漫星空(興趣百科)(2020年12期)2020-12-12 05:31:40

作文成功之路·小學版(2020年5期)2020-06-11 12:48:46

意林(兒童繪本)(2019年9期)2019-10-15 08:51:46

中國生殖健康(2019年10期)2019-01-07 01:21:14

人大建設(2018年6期)2018-08-16 07:23:10

新高考(英語進階)(2018年1期)2018-04-18 14:00:11

文理導航·科普童話(2017年5期)2018-02-10 19:42:14