聶耳:譜出時代的最強音

劉杰

聶耳是我國無產階級革命音樂事業的先驅,為創造和發展我國無產階級革命音樂作出了卓越的貢獻。20世紀30年代,在中華民族處于生死存亡的危急關頭,聶耳以筆和樂曲為槍同敵人進行頑強斗爭,譜寫的《義勇軍進行曲》極大地鼓舞了中國人民的抗戰斗志,成為不朽的民族戰歌。聶耳僅23歲就英年早逝,卻以最新的、革命的、斗爭的姿勢出現,正如冼星海所指出:“以他滿溢的才華和大膽創新的精神譜出了這個時代的最強音。”

“不得不提倡科學,暫停國故。”

1912年2月,聶耳出生于云南昆明。在求實小學讀書期間,聶耳被選為學生自治會會長,因率領同學積極支持校方與霸占校舍的封建勢力斗爭并取得勝利,使那些封建衛道者以“有礙孔子尊嚴,圣廟不能辦學”的目的沒有得逞。學校為此頒發書面褒狀表揚聶耳的正義行為。“五卅慘案”激起了全國人民的極大憤怒,形成工人罷工、學生罷課、商人罷市的局面,聶耳積極投身于反抗帝國主義暴行、支援“五卅”受難工人宣傳和募捐演出等革命活動。

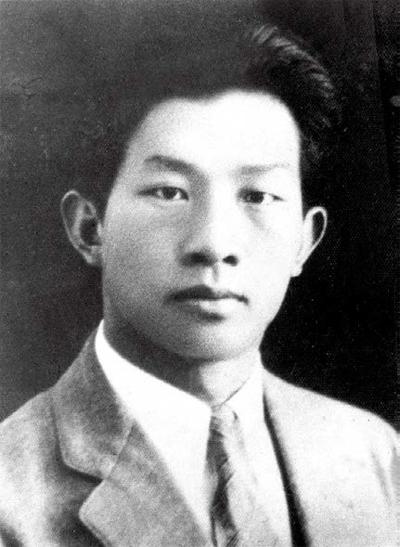

聶耳(資料圖)

在《近日國內罷工風潮述評》的作文中,聶耳開始用階級斗爭的觀點去分析社會矛盾,認為工人階級受帝國主義、資產階級、封建勢力的壓迫最為殘酷,提出了“欲免罷工之患,非打破資本(產)階級不可”的見解。聶耳雖還是一名中學生,但對民族生存、國家興亡已開始深入思考,認識日漸成熟。1926年,聶耳在《科學與國故及我國現時應提倡科學之原因》的作文中,提出“因現在中國為弱極之時,而正當列強競爭科學之時,不得不提倡科學,暫停國故”。教師批語:主張重科學,所見甚是。聶耳強烈的斗爭意識,為他走上革命音樂之路奠定了思想基礎。

“我們所需要的不是軟豆腐,而是真刀真槍的硬功夫。”

聶耳始終堅持以人民為中心的創作導向,為人民創作、為人民立言、替人民吶喊、為人民斗爭是聶耳始終如一的斗爭方向。

1932年7月22日,他在上海《電影藝術》第3期刊載的《中國歌舞短論》中有力抨擊當時文藝作品的現狀,“香煙肉感,熱情流露,這便是十幾年來所謂歌舞的成績。”明確指出黎錦暉作品中的妥協性和軟弱性,高呼:“我們所需要的不是軟豆腐,而是真刀真槍的硬功夫!你想,資本家住在高樓大廈大享其福,工人們汗水淋漓地在機械下暗哭,我們應該取怎樣的手段去尋求一個勞苦大眾的救主……你要向那群眾深入,在這里面,你將有新鮮的材料,創造出新鮮的藝術,喂!努力!那條才是時代的大路!”

聶耳把維護底層勞苦大眾根本利益的感情表達得淋漓盡致,給人以無限的感動,體現了聶耳鮮明的斗爭方向。聶耳始終堅持創作源于人民、為了人民、屬于人民的原則,在中國近代音樂史上,是第一個傾注全部創作心血、用占全部創作絕大部分篇幅致力于最底層人民勞動和生活題材的作曲家。

投入“打倒惡社會建設新社會”中

縱觀聶耳一生的學習、生活、創作和革命活動,他始終保持著堅韌的斗爭意志,從未消退且愈加頑強。大革命失敗后,聶耳在云南第一師范學校高級部就讀,他在《我的人生觀》一文中寫道:“惡劣的社會快要和我們有為的青年交戰了——每一個人都是處在社會里的……還有種種的惡俗和許多不能適應新社會的舊禮教,仍然存在二十世紀科學時代的社會里。這些都是我們應當打倒的。換言之,就是打倒惡社會建設新社會。”在白色恐怖的籠罩下,聶耳并未退縮,反而激起了他更頑強的斗爭意志,1928年,他毅然加入中國共產主義青年團,積極參加印刻張貼傳單和游行示威等革命活動,用實際行動投入“打倒惡社會建設新社會”中。

1932年6月28日,聶耳在上海給母親的信中寫道:“我一向總是抱著一個正當的宗旨:‘我是為社會而生的,我不愿有任何的障礙物阻止或妨礙我對社會的改造,我要在這人類社會里作出偉大的事業。”這是聶耳對其母親提出的婚姻問題、回滇問題、人生問題作出的回答。他始終將個人理想與祖國命運相結合,將個人選擇與社會需要相統一,將個人追求與時代主流相契合,正確看待和處理個人與家庭、個人與社會、個人與國家之間的關系,堅定斗爭意志,積極主動擔當。

“編出革命的,同時保持高度藝術水準的音樂。”

文化藝術是重要的斗爭方法和斗爭武器,在歷史上發揮著重要作用。1931年的“九一八”事變和1932年的“一·二八”事變,讓聶耳目睹了日本帝國主義在我國的侵略罪行,看到了殘酷的階級壓迫和民族壓迫下工農群眾的痛苦生活,深感民族危機日益嚴重。在這種嚴重的政治形勢下,聶耳大膽發問:“什么是中國的新興音樂?這是目前從事音樂運動者,首先要提出解決的問題。”“編出革命的,同時保持高度藝術水準的音樂”代替大眾在吶喊,而不是用頹廢的、色情的靡靡之音腐蝕中國人民的心靈。聶耳還有力地駁斥了一些資產階級音樂家提出的“為藝術而藝術”“為歌舞而歌舞”的口號,揭露以此掩飾為國民黨反動派統治服務的本質。

革命藝術化,以藝術為載體開展斗爭;藝術革命化,讓藝術充滿革命的力量。革命事業催生新的藝術和藝術家,新的藝術和藝術家應該服務于革命事業,這是聶耳斗爭藝術的最大特點。

“新的腦子要隨時裝上新的養料,才能向著新的軌上前進。”

近代史上,中國人民和中華民族遭受了世所罕有的深重災難,國家戰亂不已,人民饑寒交迫,聶耳正是在這種復雜嚴峻的斗爭中經風雨、見世面、壯筋骨,不斷增強斗爭本領,開辟了中國新音樂的道路。他刻苦學習、敬業工作、嚴以律己,一天至少練習7個小時的琴,生病的時候也從未間斷。工作之余的時間全部用來創作、參加革命活動,還自學英語、日語、俄語。在為《新女性》配音時,他三天三夜不睡覺,經常忙到廢寢忘食。

聶耳還積極主動學習革命理論,他在日記中寫道:“新的腦子要隨時裝上新的養料,才能向著新的軌上前進。”在他的日記中有多處對馬克思主義經典文獻的摘錄和用馬克思主義基本原理分析社會問題的篇章。在創作《大路歌》的過程中,他曾去上海江灣的筑路工地與工人一起拉鐵磙,體驗他們的勞動生活。在創作《新女性》過程中,他曾多次于凌晨去滬西的紗廠觀察女工的勞動、生活情景。

聶耳總是主動投身于各種斗爭中去,在斗爭中練膽魄、磨意志、長才干,形勢越是嚴峻,情況越是復雜,聶耳越是勇往直前,始終與人民同呼吸、與祖國共命運、與時代同脈搏,這就是為何聶耳的作品至今依然歷久彌新、傳唱不衰,深受全國人民乃至世界人民歡迎的原因。