探討護理敏感質量指標在ICU護理質量持續改進中的應用

李 慧,陳 承,葛 萍

(云南省昭通市第一人民醫院,云南 昭通 657000)

為探究護理敏感質量指標在ICU護理質量持續改進中的應用效果,本文選取了本院ICU病房接收的66例患者,隨機分成對照組和觀察組,采用不同的護理措施,具體參見下文。

1 資料與方法

1.1 一般資料

資料來源于本院ICU病房接收的66例患者,所有患者或者家屬對本次研究均知情,并簽署了同意書,自愿承諾參與本次研究。按照隨機原則將患者分成對照組和觀察組,每組33例。對照組中,男性和女性患者的數量分別為18例和15例,年齡21~79歲,平均(58.54±5.54)歲;觀察組中,男性和女性患者的數量分別為19例和14例,年齡23~77歲,平均(58.23±5.13)歲。對比兩組患者的一般資料,差異比較小(P>0.05),具有可比性。

1.2 護理方法

對照組患者采用常規護理,觀察組在常規護理基礎上采用護理敏感質量指標進行護理,具體如下:首先,加強對護理人員的培訓。需要組織醫院的護理人員,包括護士長以及高質量護理人員,進行培訓,使護理人員可以全面了解護理敏感質量指標,可以獨自完成對相關理念的闡述、開發以及統計工作。同時還需要對護理人員進行考核,成績比較好的護理人員要服務對其他護理人員進行培訓。其次,成立研究小組。選擇多名高素質的護理人員組成研究小組,根據護理人員的具體情況合理分配任務,并加強對護理人員的分級管理,確保各項護理措施落實到位[1]。再次,對數據進行收集和分析。對于病人存在的敏感指標需要了解,研究小組需要明確具體的監測方法和結果,然后根據分析結果來評價護理人員,同時對患者日常病情變化進行評分,并做好詳細的記錄工作。最后,對日常護理工作進行詳細記錄并分析,根據分析結果來明確護理工作存在的問題,尋找有效的解決方法,從而不斷改進護理措施,提高護理質量[2]。

1.3 觀察項目和評價標準

對兩組患者的不良事件發生率情況以及護理質量評分情況進行觀察和對比。對護理質量的評分標準有醫院自制的量表進行,分數越高,表示護理質量越好[3]。

1.4 統計學方法

數據的錄入分析工作借助SPSS 20.0軟件開展,護理質量評分指標各計量數據以()的方式進行表示,兩組計量數據比較采用秩和檢驗其間的差異性;不良反應發生率指標表示為%,兩組計數數據比較其間的差異性行卡方驗證。P<0.05表示差異顯著且符合統計學意義。

2 結 果

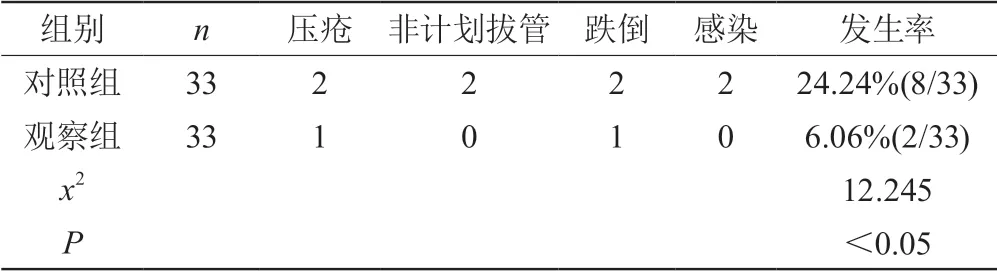

2.1 兩組患者不良事件發生率比較分析

在不良事件發生率方面比較,觀察組明顯低于對照組(P<0.05),有統計學意義。結果見表1。

表1 兩組患者不良事件發生率比較分析[n(%)]

2.2 兩組護理質量評分對比分析

觀察組護理質量評分為(8.57±2.77)分,對照組為(5.45±2.77)分,觀察組明顯高于對照組(t=7.643,P<0.05),有統計學意義。

3 討 論

和普通病房患者相比,ICU病房患者病情比較復雜,發展較快,患者面臨生命危險,需要不斷提高護理服務的質量,以提高治療效果[4]。再加上隨著社會經濟的不斷發展,人們的生活水平顯著提高,對護理服務的質量也提出了更高的要求,一定程度上推動了護理學的發展。護理敏感質量指標的概念在上世紀九十年代被提出,主要是指利用一些敏感指標來評價護理服務的質量,反應真實的護理服務水平[5]。

通過本文的研究發現,對照組和觀察組不良事件發生率分別為24.24%和6.06%,由此可見,觀察組明顯低于對照組(P<0.05),有統計學意義;觀察組護理質量評分為(8.57±2.77)分,明顯高于對照組的(5.45±2.77)分,P<0.05。研究結果表示,對患者采用護理敏感質量指標來提高護理質量是可行的。

綜上所述,在ICU護理質量持續改進的基礎上應用護理敏感質量指標具有十分重要的現實意義,可以進一步提高護理服務質量,降低不良反應發生率,具有十分重要的臨床應用價值,值得在臨床上推廣和應用。