瀝青路面結構設計中車轍預估模型敏感性分析

王 磊

(遼寧省交通運輸事業發展中心 沈陽市 110005)

近年來重載交通瀝青路面的車轍問題日趨嚴峻,降低路面壽命的同時也影響行車安全,目前我國《公路瀝青路面設計規范》(JTG D50-2017)采用基于動穩定度的車轍預估模型進行設計。自2017版瀝青路面設計規范推出,國內開始對此進行深入研究,李夢琪[1]解釋了規范中新修訂的設計參數、材料參數和環境參數。余四新等人[2]選取山東省部分一級路路段為試驗段,采用新規范進行試驗,分析了面層厚度與結構強度間的關系。姚曉陽[3]對新規范中的改建設計進行了解析并考察加鋪層的承載能力。羅立峰[4]以廣東省內高速公路為例,對新規范中路面材料的設計參數和測試方法提出建議。王亨庭等人[5]針對新版規范中低溫開裂指數與路面狀態之間的關系以及指數的發展規律進行了分析研究。但是對于車轍預估模型中各個參數的敏感性分析,并沒有相關的工作。本文探究車轍破壞對應的參數敏感性以及正負相關性,并依據參數敏感性分析的結論和當前技術提出針對性的解決方法。

1 參數敏感性試驗方法

路面設計參數較多,且各參數對瀝青路面設計的影響程度不同,通過參數模擬分析,可得出各指標的主要因素和次要因素。對于考察因素多、參考值范圍大的試驗,若考慮全部因素水平,則試驗次數將過多,且難以操作。而正交試驗分析法可以從大量試驗點中取出極具代表性的部分試驗點,再采用正交表的方法安排并進行試驗,在保證試驗準確的同時還會極大地減少試驗量,現已被廣泛應用。車轍預估模型敏感性分析方法可采用正交試驗分析法[6-8]。

正交試驗結果分析采用方差法,輸出結果包含主體間因子、各因素水平對應指標的平均值和主體間效應檢驗,主體間因子表明試驗因素和水平的數量,主體間效應檢驗包含平方和、自由度、均方、F值、R2和顯著性六大類。其中參數敏感性最直觀的數據是Sig值(顯著性),Sig越小則影響程度越大,顯著性越大,以0.01和0.05為分界點。

本研究中瀝青路面的設計方法及程序根據《公路瀝青路面設計規范》(JTG D50-2017)確定,以我國最為普遍的半剛性基層瀝青路面結構為研究對象,對車轍預估模型的關鍵參數敏感性特點進行研究。最后根據敏感性分析結果,有針對性地提出了可行的工程改善措施,從而控制或降低嚴重車轍病害現象。

2 瀝青路面車轍模型正交試驗計算

2.1 正交試驗因素和水平確定

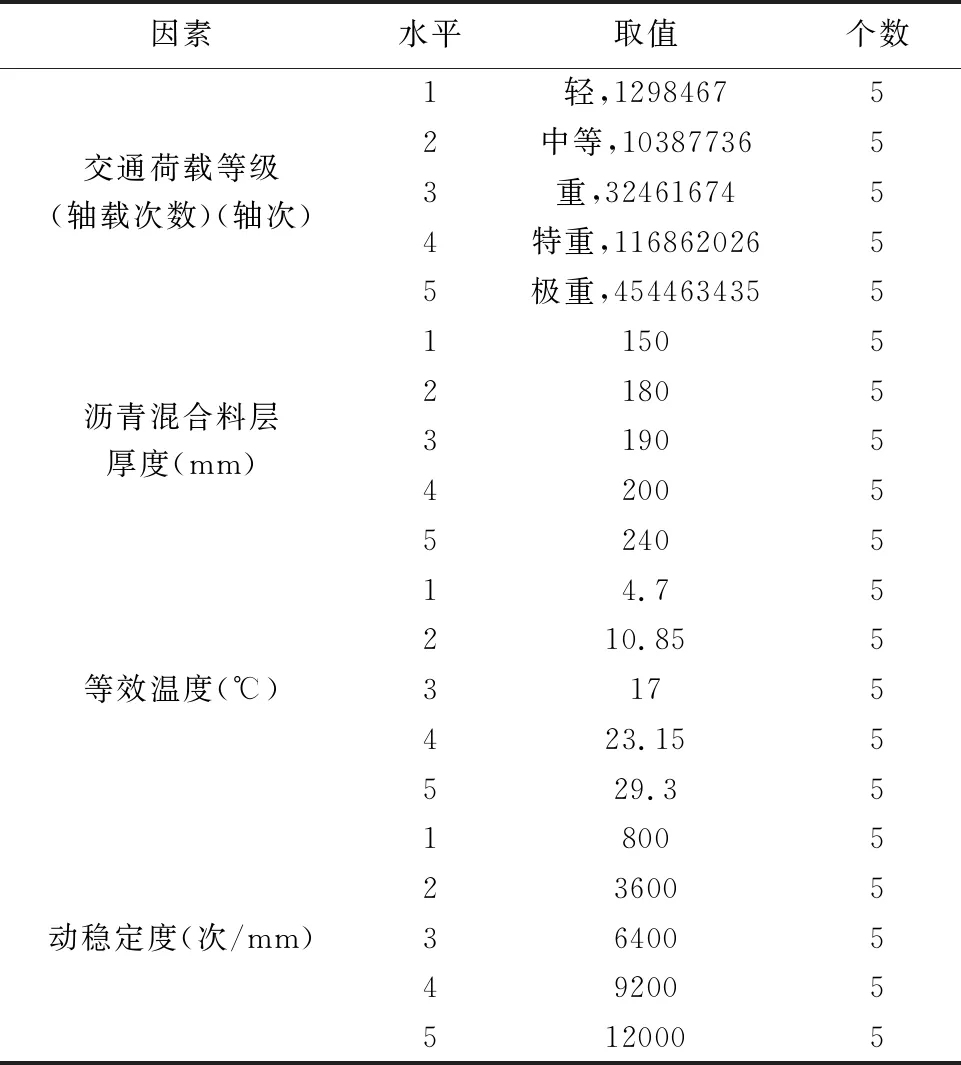

在無機結合料穩定類基層瀝青路面中,瀝青路面車轍參數敏感性試驗采用混合水平正交試驗(不考慮交互作用),主要考慮了四個主要因素,分別為交通荷載等級因素(軸載次數)、瀝青混合料層厚度因素、等效溫度因素、瀝青混合料動穩定度因素,且均采用五水平,采用L25(54)等水平正交表分析。

擬定公路為高速公路,將2軸6輪及以上車輛的雙向年平均日交通量擬定為200輛/日、1600輛/日、5000輛/日、18000輛/日和70000輛/日,即設計交通荷載等級因素分成五水平分別為輕、中等、重、特重、極重;年增長率為5.0%,方向系數為0.55,車道系數為0.6,車輛類型為TTC2類,設計使用年限為15年,2~11類車輛非滿載車占比如圖1所示,車輛類型分布系數如圖2所示。

計算得出瀝青混合料層初始年設計車道日平均當量軸次N1分別為165輛/日、1319輛/日、4122輛/日、14837輛/日、57701輛/日;當量設計軸載累積作用次數N2分別為1298467次、10387736次、32461674次、116862026次、454463435次。

基準等效溫度為4.7~29.3℃,瀝青混合料層厚度為150~250mm,計瀝青路面結構組合形式為:將瀝青面層視為一層,上基層和下基層均為水泥穩定級配碎石,底基層為級配碎石。

2.2 正交試驗設計

主體間因子及水平組合見表1,對于車轍深度,按照規范,選取A、B、C、D四點進行計算,在永久變形量選取時,僅計入A、B、C、D四點中最大的點。

表1 主體間因子

2.3 正交試驗結果分析

各主體間效應檢驗見表2。結果表明:根據方差分析原理,R2=0.798,說明試驗擬合優度高。等效溫度因素的Sig值(顯著性)為0.008,小于0.01,對瀝青路面車轍影響程度極大,顯著性極高;瀝青混合料動穩定度因素和交通荷載等級(軸載次數)因素的Sig值(顯著性)分別為0.024和0.043,均大于0.01且小于0.05,對瀝青路面車轍的影響程度大,顯著性高;而瀝青混合料層厚度因素的Sig值(顯著性)為0.949,大于0.05,所以對瀝青路面車轍的影響程度小,顯著性低。

表2 主體間效應檢驗

R2=0.935(調整后R2=0.798)

對設計因素中的等效溫度、交通荷載等級和瀝青混合料動穩定度三種因素與車轍深度進行相關性分析,由于瀝青混合料層厚度因素對瀝青路面車轍的影響程度小,顯著性低,所以瀝青混合料厚度因素不參與相關性分析。分析結果見圖3~圖5。

由圖3可知,等效溫度(溫度)在4.7~29.3℃整體區間內,與瀝青路面車轍總體呈正相關,特別是等效溫度在17~23.5℃區間內的增長速率要大于4.7~17℃區間內及23.5~29.3℃內的增長速率。

由圖4可知,交通荷載等級(軸載次數)在輕交通與中等交通區間內車轍深度急劇增加,在交通荷載等級(軸載次數)為中等交通與重交通區間內車轍深度增加趨勢有所減慢,在交通荷載等級(軸載次數)為重交通與特重交通區間內增加趨勢較中等交通與重交通區間內有所減慢,但相差不大,在交通荷載等級(軸載次數)為特重交通和極重交通區間內增加趨勢又有衰減。

由圖5可知,瀝青混合料動穩定度在800~12000次/mm區間內,隨著動穩定度的增大,車轍深度總體上呈減小趨勢,與瀝青路面車轍總體呈負相關。同時,當瀝青混合料動穩定度增加到一定程度后,車轍深度變化不大。

3 工程改善建議

面層對于提高整體結構的強度方面較弱,但也是形成車轍的特殊層位,不可能完全消除車轍,但可以適當控制。從施工角度出發,攤鋪碾壓時要注意路基碾壓的控制或坡面控制,當瀝青料和基層接觸時,溫度急劇降低,因攤鋪或人工操作影響,會形成空隙,所以必須要控制瀝青料的殘余孔隙率大小。

從養護角度出發,當環境溫度偏高時,可采取降溫措施保護路面。此外,國內近些年還研制出設置熱反射涂層的方法,可有效緩解夏季路面溫度過高問題,甚至可降低10℃。

從路面設計角度出發,與車轍直接相關主要包括溫度參數、交通量以及材料自身的性質等參數。在一定范圍內等效溫度參數、瀝青混合料動穩定度和交通荷載等級參數敏感性強,可采用堅硬多棱角的粗集料或增大料中礦粉的用量來提高路面抗車轍性能。目前研究發現,在中面層,可使用高溫穩定性較高、粘度較大的瀝青材料,及部分復合高模量瀝青混合料,這種瀝青混合料的抗變形性和粘附性遠超過普通的瀝青混合料,當前也可通過使用瀝青添加劑的方式提高瀝青混合料的性能。

從溫度和荷載等外因角度出發,理論研究上可以通過調整溫度方面入手,但是實際操作比較困難,可在養護階段采用人工物理方法維護,但荷載問題可以從路線設計方面進行改善調節,重視渠化交通設計,既能降低或分散單路線的作用強度,又能保證道路運行效率。

4 結論

本文研究對象為無機結合料穩定類基層(粒料類底基層)的路面車轍問題,選取了交通荷載等級(軸載次數)、等效溫度、動穩定度和瀝青混合料厚度四種指標,并選用等水平和混合水平正交試驗法進行分析,依據《公路瀝青路面設計規范》(JTG D50-2017)設計并計算多種工況,并確定出各項指標對車轍的參數敏感性,結論如下:

(1)等效溫度敏感性最強,當等效溫度在4.7~29.3℃時,隨著等效溫度的增大,路面車轍深度逐漸增大。

(2)瀝青混合料動穩定度敏感性強,當動穩定度在800~12000次/mm時,隨著動穩定度的增大,車轍深度呈減小趨勢。

(3)交通荷載等級(軸載次數)敏感性較強,當交通荷載等級(軸載次數)在輕、中等、重、特重和極重條件下,隨著交通荷載等級(軸載次數)的增大,車轍深度逐漸增大。

(4)瀝青混合料層厚度因素在150~250mm范圍內對瀝青路面車轍的影響程度小,參數敏感性弱。

(5)基于分析結果,從路面設計、等效溫度和行車荷載三方面出發,提出了提升路面結構抗車轍性能的工程建議。