基于物理模型建構 培養學生科學思維能力

——以“自由落體運動”教學為例

陳林橋 王篤華

(1. 江蘇省揚中市教師發展中心,江蘇 揚中 212200; 2. 江蘇省揚中市第二高級中學,江蘇 揚中 212200)

物理學科核心素養包含物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度與責任.科學建模屬于科學思維的關鍵所在.如何在課堂中培養學生構建理想模型的意識和能力呢?筆者以“自由落體運動”的教學設計為例,淺談我們的一些思考和做法.

為了避免傳統導向教學模式的干擾,直指學科核心素養的落地生根,筆者在設計“自由落體運動”一課時,突出了以科學建模為主線,強調了建模5大環節與教學內容的有機融合,從而形成以“科學建模5環節”為架構的教學模式.

1 “科學建模5環節”的教學模式

模型是人們為了某種特定目的而對認識對象所做的一種簡化的描述.這種描述可以是定性的,也可以是定量的,通常借助于具體的實物、形象化的手段,或通過抽象的語言來描述.

建模的主要目的是讓學生通過嘗試建立物理模型,掌握或鞏固相關概念,經歷建模中的思維過程,領悟建模方法,進而提升學生的科學思維品質.

該教學模式主要分為5個環節.

(1) 建構初始模型.學生根據觀察到的某個物理現象,構建可以呈現該現象的模型,并找出模型的組成元素以及它們之間的關系.學生挑選的組件元素不同,構建的模型也會有差異.

(2) 測試模型.讓學生針對自己建構的模型,進行實際的測試或實驗活動,從而論證所建構模型的正確性.

(3) 形成有共識的模型.讓學生通過集體討論,逐步形成有共識的模型.然后再由教師進一步引導,建立符合科學觀點的模型.

(4) 應用模型.讓學生思考,如何把所建模型運用到新的環境中去.

(5) 評價模型.讓學生回顧在學習活動中學到的概念、提升的能力,思考自己是如何獲得的,并對上述各個階段所建構的模型做出相應的評價.

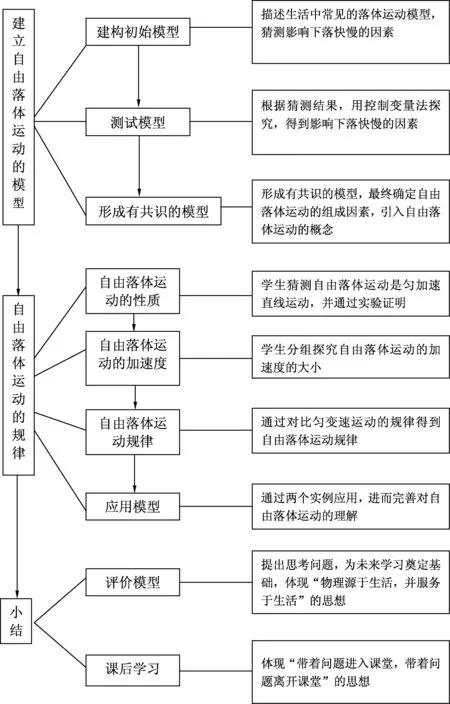

2 “科學建模5環節”的教學設計思路(如圖1)

圖1

3 “科學建模5環節”的課堂實錄

3.1 建立自由落體運動的模型

(1) 階段1:建構初始模型.

師:同學們,落體運動是生活中一種常見的運動,下面請觀看“樹葉飄落、高空墜落、蘋果下落”等視頻.

師:物體下落的快慢怎么樣?

生:不盡相同.有的快,有的慢.

師:為什么會這樣呢?

生1:可能是物體質量的不同.

生2:或許是物體形狀的不同.

生3:還可能是空氣的阻力影響.

師:那么如何來證明你猜想呢?

師:下面,請同學們根據你們的猜想,分組討論,設計實驗方案,到器材室取相關的器材做實驗加以驗證.

最后絕大多數放棄“空氣阻力的影響”而選擇研究質量、形狀對下落快慢的影響.

(2) 階段2:測試模型.

師:研究物體的質量對下落快慢的影響,哪個小組上來展示?

生4:實驗演示兩個形狀大小一樣的小球,一個質量大的鐵球,一個質量小的乒乓球,同時從同一高度釋放,看到鐵球先落地.并自信滿滿地說:“物體下落快慢確實與質量有關,質量大下落得快” .

生5:我們不同意這個觀點.

師:好,你來.

于是生5上講臺來演示:兩個形狀大小一樣的小球,一個質量大的鐵球,一個質量較小的塑料實心球,同時從同一高度釋放,聽到一聲響,兩球幾乎同時著地.并用挑戰的口吻說“物體下落的快慢與質量無關”.

師:哎,竟然出現兩個不同的結果,這是為什么呢?

下面先是一陣安靜,緊接著又是一番爭論.

師:同學們請安靜,我們再來欣賞下一組,研究物體形狀對下落快慢影響的實驗,哪個小組上來展示?

生6:我們來.實驗演示:兩張同樣質量的A4紙,一張呈紙片狀,一張揉成紙團,由同一高度同時下落,紙團先落地.一邊撿飄落的紙,一邊說“可見,物體的形狀對下落快慢有影響.”

哇!下面一片掌聲.

師:不錯,有沒有不同的看法?

生7:我們的實驗結果不盡相同.

大家將目光投射過去.

師:好,你上來演示一下給大家看看.

生7:實驗演示兩個同樣質量的橡皮泥,一個呈球,一個方形,由同一高度同時下落,發現差不多一起落地.

“哎”的一聲,接著整個課堂又是一片寂靜.

(3) 階段3:形成有共識的模型.

師:質量、形狀歸根到底對下落快慢有無影響呢?好像有又好像無?

這時,研究“空氣阻力對物體下落快慢影響”的那一組學生發話了:“以上的兩個實驗課題都出現了不同的結果,不正好說明空氣阻力是影響下落快慢的罪魁禍首嗎?我們猜測以上可能是由于阻力的不同而造成的.我們苦于不能消除空氣阻力,我們多么渴望看看沒有空氣阻力物體會怎樣運動的?”

師:你們這個問題呀,在老師看來不是問題,老師手中的牛頓管就可以幫助你們實現愿望.

接下來教師實驗演示:用抽氣機抽掉牛頓管中空氣,讓管中的質量不同鐵球、羽毛、橡皮泥等物體從同樣的高度同時釋放.并說大家看好了,誰先落到管的下端?

全班學生:啊,同時.

師:我們可以得到什么結論?

全班學生高呼:空氣阻力才是影響物體下落快慢的因素;若不受空氣的阻力情況下,物體下落的快慢與質量、形狀無關.

師:對.我們看到了事物的本質.像鐵片、羽毛等不受空氣阻力的影響由靜止自由落下的運動,我們就叫自由落體運動.因此自由落體運動都有以下共同的特征.

全體學生: (1) 初速度為0; (2) 只受重力作用.

3.2 自由落體運動的規律

(1) 自由落體運動的性質.

師:那自由落體運動到底是一種什么性質的運動呢?難道是勻速直線運動?

生8:不是勻速,我看到管中的物體越來越快,可能是勻變速直線運動.

班上絕大數學生都支持上面這個學生的觀點.

師:那又怎么證明你們的猜想呢?

生9:用頻閃照相機來研究.

師:那你給大家講講你的想法.

生9:用頻閃照相機將物體自由落體運動全過程拍下來,用尺量一量相鄰兩球心間的距離,算一算相鄰距離之差Δx是不是為一定值,就知道自由落體運動是不是勻變速直線運動了.如果知道頻閃的拍攝時間間隔T,根據前面學過的公式Δx=aT2,還可以算出它的加速度大小a呢.

師:同學們,你們看他的方案怎樣?

大家異口同聲說,好!這時,講臺附近的一位學生提出了一個問題.

生10:理論上是可行的,可實際操作起來有困難,我們對頻閃照相機不怎么熟悉,不會使用呀,能否用我們熟悉的儀器來解決這個問題?

師:對,此話有理.

生11:可以用打點計時器,但可能誤差大一些.

班上其他學生迫不及待嚷著,要求這位學生快說說他的高見.

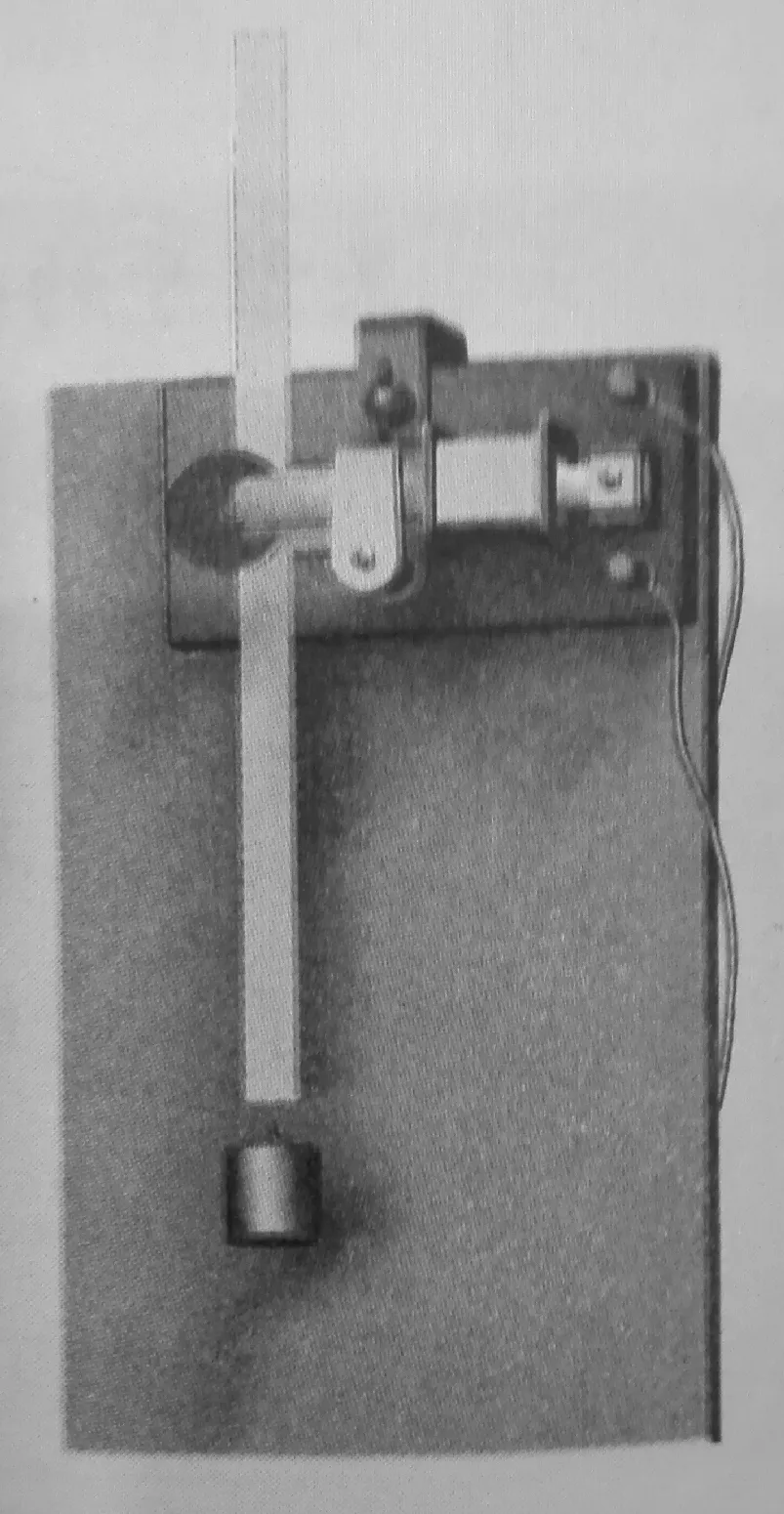

圖2

生12:將打點計時器固定在鐵架臺上端,如圖2所示,計時器的兩個限位孔放在同一豎直線,將一重錘系在紙帶的一端,紙帶另一端穿過計時器的限位孔,接通打點計時器,釋放紙帶讓重錘做自由落體運動,通過測量紙帶上的點間距離,就可驗證自由落體運動是不是勻變速直線運動和測出自由落體運動的加速度了.

師:怎么樣?可行?想不想動手試一試?

教師將相關的器材分發給學生分組實驗,并要求各個小組匯報實驗結果(保留1位小數).

學生們測量的結果:9.6 m/s2,9.4 m/s2,9.5 m/s2,9.6 m/s2……

師:同學們做得都很好,你們有沒有發現,大家的數據都很接近.能否這么說,不計實驗誤差情況下,在同一地點,一切物體自由下落的加速度都相同.

學生們點點頭.

師:為了與前面的加速度有所區別,自由落體的加速度用g表示,一般g取9.8 m/s2.至此,對于自由落體運動,我們可以得到什么樣的結論?

全體學生:一切自由落體運動是初速度為0,加速度為g的勻加速直線運動.

(2) 自由落體運動規律.

師:同學們能否根據自由落體的性質,結合勻加速直線運動的規律推導出“自由落體運動”的規律?

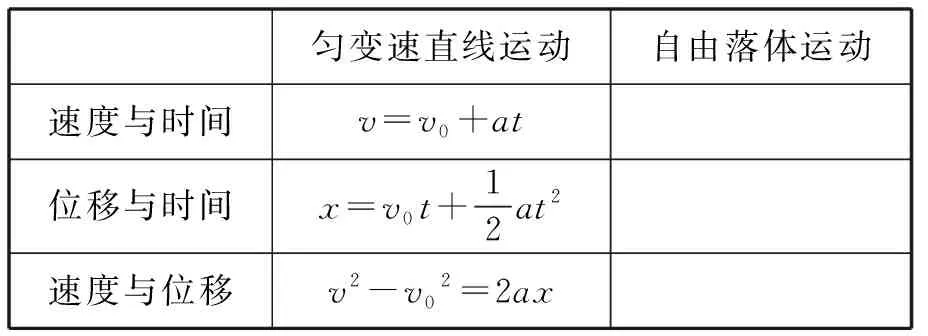

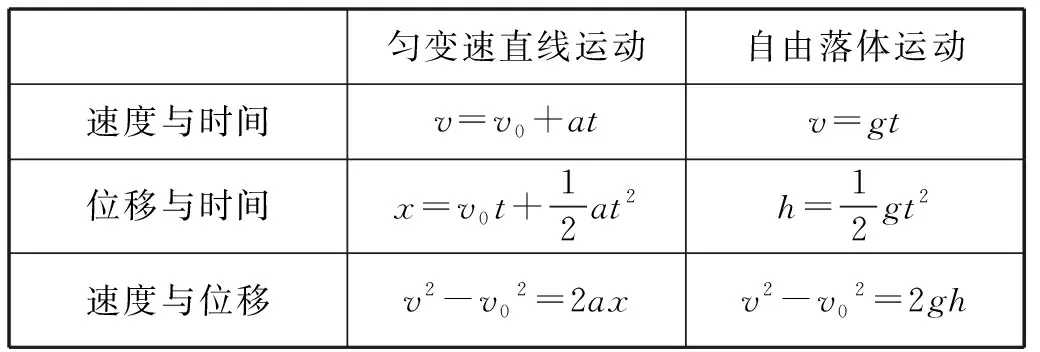

課件顯示表1.

表1

生12: 完成表格(見表2).

表2

圖3

(3) 階段4:應用模型.

師:探究出自由落體運動性質和規律之后,我們來做一個小實驗:比一比,看誰的反應時間快?

小實驗(課件呈現):請一位同學用兩個手指捏住直尺的頂端,如圖3所示,你用一只手在直尺下方做捏住直尺的準備,但手不能碰到直尺,記下這時手指在直尺上的位置.當你看到那個同學放開直尺,你立即捏住直尺.測出直尺降落的高度,根據自由落體運動的知識,可以算出你做出反應所用的時間.這是什么道理?

師:那同桌的同學相互做一做.

大家興趣盎然!

師:我們完成下面這個題目(課件呈現):2013年6月20日11時許,兩歲半女童琪琪突然從5樓墜下,樓下5名“快遞哥”及時發現并同時伸手將其接住,小女孩安然無恙,兩名快遞員受傷.若每層樓高度是2.8 m,快遞哥從所在的地方沖到樓窗下需要的時間是0.5 s,請估算快遞哥的反應時間至多為多長.

學生們也很快得出:下落需要1.5 s,反應至多時間1 s.

3.3 課堂小結

(1) 階段5:評價模型.

師:請同學們想一想,今天這一節課你們學到了什么,有什么收獲?

生13:了解了自由落體運動的概念、性質、規律,而且還知道各個地方的重力加速度是不一樣的.

生14:讓我們經歷了如何建構自由落體運動的全過程,進而掌握建模的方法.

生15:我們研究一些問題的時候,可以忽略次要因素,抓住主要因素,建立理想模型.

生16:進一步體驗了猜想和控制變量法解決問題的作用,強化了小組合作意識.

生17:學以致用,解釋生活中一些現象和實際問題.

……

師:總之,要建構一個理想模型,需要經歷尋求模型原型、模型假設、模型建立、模型檢驗、模型完善、模型應用、模型評價等階段.

(2) 課后學習.

師:課后,請你們找出生活中自由落體運動的現象,并思考一下,如何用今天學到的方法進行解釋或計算.

以上是筆者在物理課堂中,著力培養學生建構物理模型意識和能力,落實學科核心素養,努力實現課堂教學轉型的一個實踐縮影.雖然推進艱難,但我們看到了課改的曙光,它激發了我們躬耕課堂的信念和意志,無怨無悔,一路前行.