構建思維模型解決“DNA復制與細胞分裂中的染色體標記”問題

黃海鴻

[摘要]細胞分裂是高中生物的一個難點,學生往往不太容易掌握有絲分裂和減數分裂過程中的各種變化。引導學生構建思維模型不失為一條有效的教學途徑。通過構建思維模型,不僅可以化抽象為具體,為學生理解細胞分裂過程打下堅實的基礎,還能加深學生對題意的理解,提高學生的解題準確率,幫助學生突破學習難點。

[關鍵詞]思維模型;DNA復制;細胞分裂

[中圖分類號] GJ633.91

[文獻標識碼] A

[文章編號] 1674-6058(2020)14-0081-02

[例題]將某一經3H充分標記DNA的雄性動物細胞(染色體數為2n)置于不含3H的培養基中培養,該細胞經過兩次連續分裂后形成4個大小相等的子細胞。下列有關的說法正確的是(? ?)。

A.若子細胞中染色體數為2n,則其中含3H的染色體數一定為n

B.若子細胞中染色體數為n,則其中含3H的DNA分子數為n/2

C.若子細胞中染色體都含3H,則細胞分裂過程中可能發生基因重組

D.若子細胞中有的染色體不含3H,則原因是同源染色體分離

分析:這是一道關于DNA復制與細胞分裂中的染色體標記的題目,學生在碰到此類問題時往往感到無從下手。究其原因是無法在腦海中想象出DNA復制的放射性標記情況,對DNA半保留復制與細胞分裂過程中染色體變化難以結合在一起進行分析。因此,教師可通過構建思維模型,讓學生先建立起DNA復制與細胞分裂時染色體變化的聯系,然后再著手解題,從而有效提高學生分析與解決問題的能力。

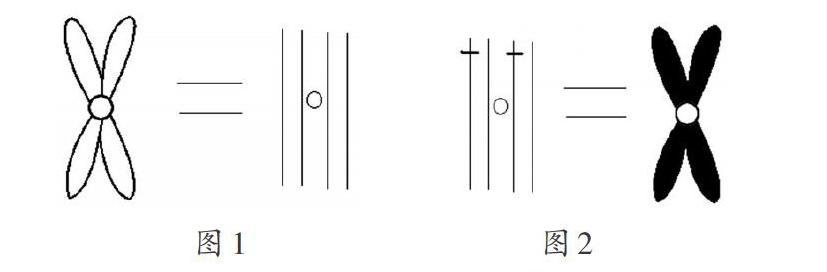

如圖1,每一個復制過的染色體上都有2個染色單體,每個染色單體都含一個雙鏈DNA分子。

如圖2,在DNA雙鏈之中只要有一條單鏈被同位素標記,則整個DNA分子都會被認為帶標記。故而整個染色單體都是帶標記的,且當著絲點分裂之后,所形成的子染色體也是帶標記的。在建立好DNA與染色體關系之后,就可以著手構建細胞分裂過程中DNA標記情況的動態模型了。

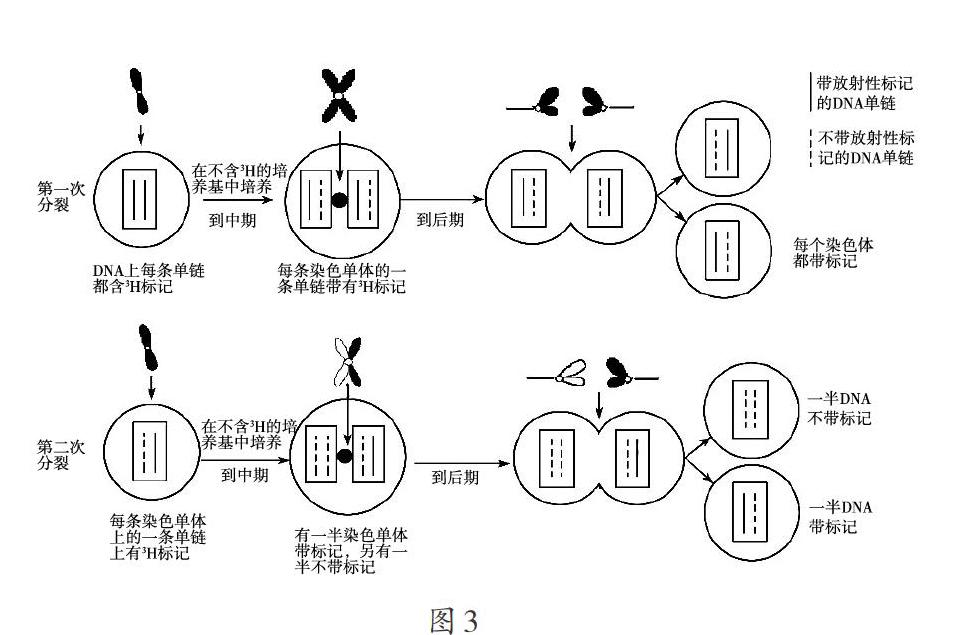

如圖3,細胞分裂過程中的DNA標記情況與DNA復制次數有關,當將2條母鏈都帶標記的DNA放入無放射性的環境進行復制時,雖然合成的子鏈不帶標記,但由于母鏈是帶放射性的,故而第一次復制后的子代DNA都帶標記,且都是一條單鏈上含放射性標記。

以第一次復制所得的DNA為模板再在無放射性環境中進行第二次復制,由于新合成的子鏈始終不帶標記,故第二次復制后有一半子代DNA帶標記,另一半DNA不帶標記。同時還要特別注意,在分離姐妹染色單體時,不同染色體上的染色單體上下分配具有隨機性,故而在第二次DNA復制后,不同子細胞內獲得含有放射性的子代DNA數量可能存在差異。

假設細胞內含有雙鏈標記的DNA分子為211個,在無放射性環境下完成連續兩次有絲分裂,則在第二次有絲分裂結束所產生的子細胞內帶標記的DNA條數最多可能有2n條,最少可能為0,當然也可能為0-2n條的任意條數。

回到剛才的例題,題干中所述的細胞連續分裂了2次,形成了4個大小相等的子細胞,則有可能進行了2次連續的有絲分裂,也可能進行了1次減數分裂。其區別在于:若進行的是有絲分裂,則細胞分裂2次,DNA同樣復制了2次;若進行的是減數分裂,則細胞連續分裂2次,而DNA只復制了1次。

由選項A可知,若子細胞中染色體數為2n,由于分裂前后細胞內DNA含量不變,則可以判定細胞進行的必定是有絲分裂,第一次有絲分裂產生的2個細胞中,每條染色體都含有3H,而第二次有絲分裂產生的4個子細胞中,含3H的染色體數可能是0~2n,故A錯誤。

由選項B可知,若子細胞中染色體數為n,可以看出分裂前后細胞內DNA含量減半了,故而進行的是1次連續的減數分裂,所以DNA只復制了1次,而每個子細胞含3H的DNA分子數也都應該是n個,故B錯誤。

反過來考慮,如果經過連續2次細胞分裂形成的子細胞中所有染色體都含3H,說明該細胞的DNA只復制過1次,那么進行的細胞分裂必定是減數分裂,而減數分裂過程可能發生基因重組,故C正確;而如果子細胞中有的染色體不含3H,則該細胞的DNA必定發生了2次復制,故而該細胞發生的必定是2次有絲分裂,而有絲分裂是不發生同源染色體分離的,故D錯誤。故正確答案為C。

總之,細胞分裂是高中生物的一個難點,學生往往不太容易掌握有絲分裂和減數分裂過程中的各種變化,其原因就在于學生在腦中無法想象細胞分裂的具體過程及其各種組分的變化情況。筆者認為,在高中生物教學中為學生構建思維模型不失為一條有效的教學途徑。通過構建思維模型,不僅可以化抽象為具體,為學生理解細胞分裂過程打下堅實的基礎,還能加深學生對題意的理解,提高解題準確率,幫助學生突破學習難點。

(責任編輯 黃春香)