大國基建競爭與東南亞安全關系

毛維準

[內容提要]大國之間的基礎設施建設競爭是否會重塑地區安全關系?近年來,基礎設施建設競爭成為大國競爭時代國際舞臺的顯著特征之一。作為大國競爭的焦點地區,東南亞地區呈現出一番大國基礎設施建設競爭與地區安全關系變動并舉的景象。從理論上來說,大國之間的基礎設施建設競爭能夠刺激東南亞安全主體的互動頻率提升,推動安全主體的行為模式轉變,并在一定程度上沖擊東南亞地區的安全關系結構。此外,作為一種大國競爭訴諸的戰略工具,基礎設施建設競爭與地區安全關系(行為模式與關系結構)的互動過程還受到大國競爭態勢、目標國需求程度、受援國自主性及其歷史結構等因素的影響。因此,基礎設施建設競爭與東南亞安全關系變動之間最終表現出多安全主體、多層次互動和多政策方向的復雜特征。

[關鍵詞]基礎設施建設競爭 地區安全關系 “一帶一路”倡議 東南亞

[作者簡介]毛維準,南京大學政府管理學院副教授,南京大學亞太發展研究中心研究員。電子郵箱:Wzhmao@nju.edu.cn

一、背景與問題

一、背景與問題

近年來,基礎設施建設競爭成為國際政治的一個顯著議題,諸如“基礎設施建設沖動”(infrastructure rush)、“基礎設施建設攻勢”(infrastructurepush)、“基礎設施武器競賽”(infrastructure arms race)、“基礎設施建設競賽”(infrastructure race)甚至“基礎設施建設戰爭”(infrastructure war)等術語頻頻見諸紙端。交通系統、基礎設施和公共空間等因素已經成為大國競爭的焦點。隨著中國在基礎設施建設領域的影響力增強,西方國家試圖反制中國的基礎設施建設倡議。例如,在中國提出“一帶一路”倡議并提出籌建亞洲基礎設施投資銀行(簡稱“亞投行”)后,日本政府于2015年5月提出了“高質量基礎設施合作伙伴”(Partnership for Quality Infrastructure)倡議,意在通過與其他國家或國際組織合作推動“高質量”基礎設施投資,最初計劃五年內在亞洲投入1100億美元,后來增加至2000億美元。該倡議所謂的“高質量”實際上瞄準“一帶一路”和亞投行,大有與之競爭之勢,日本首相安倍晉三甚至暗中指責中國的基礎設施建設,鼓噪“我們不再訴諸一種‘廉價但粗制濫造的路徑”。

面對中國在基礎設施建設領域中的顯著地位,美國也重新投入國際層面上的基礎設施建設競爭中。2018年7月,美國國務卿蓬佩奧(Michael R.Pompeo)指出,美國承諾推動“印太”地區的互聯互通和基礎設施建設,提升“國家主權、地區一體化和信任”,推行《更好利用投資引導發展法案》(BUILD)以擴大海外基礎設施建設投資。面對“一帶一路”倡議,印度也通過“東向政策”和多個雙邊協議積極投身東南亞地區的基礎設施建設。

同時,美日及其伙伴國家還試圖通過聯合陣線等方式介入亞洲基礎設施建設,設置相應機構,動員多方資源來抵制“一帶一路”倡議。2017年7月,日本與印度聯合商討共同對抗“一帶一路”倡議。2018年2月,美國、澳大利亞、日本和印度四國舉行會談,試圖聯合建立地區基礎設施項目以對抗“一帶一路”的影響力。2018年11月,美國、日本和澳大利亞簽署備忘錄,著力在“印太”地區實施有原則的、可持續的基礎設施投資。2019年3月,日本希望在二十國集團峰會上通過新投資原則,推廣其“高質量基礎設施投資”。

可見,在中美競爭加劇的背景下,大國在基礎設施建設方面積極編織多邊或俱樂部式的合作網絡,大國甚至地區集團問的戰略競爭態勢日益顯著。基礎設施既是大國問競爭的領域之一,也是引發大國問既有安全關系變動的觸點,更是大國角逐全球或地區影響力的政策工具。從理論上來說,這些倡議可能加劇大國甚至地區集團問的競爭,影響施建援助國和潛在受援國之間的關系,推動著國際與地區安全秩序演變。那么,大國之間的地區性基礎設施建設競爭是否會影響相應地區的安全關系呢?如果答案是肯定的,這種影響又是以何種方式產生的?

二、文獻綜述

近年來,基礎設施建設對地緣政治與國際安全的影響成為國際關系學界關注的重點議題。

大多數研究認為,基礎設施建設能夠帶來地緣政治變動和國際安全格局的演變,主要出于兩個原因:其一,基礎設施具備很強的地緣戰略功能,特別是跨國性基礎設施或者由大國援建的基礎設施項目能夠沖擊既有的地緣政治格局,操縱援助國與受援國之間的合作關系,推動特定地區甚至全球范圍內的國際安全態勢變動。有研究認為,基礎設施建設可能改變亞洲的“風貌”。從對外援助的角度來說,政治、安全與利益考量是大國實施對外援助的主要動機,其地緣戰略利益包括建立并維護軍事基地、加強聯盟合作、支持盟友政權、確保友好關系、拓展盟友隊伍、反擊恐怖主義以及贏得受援國民心等。援助國對相應基礎設施的控制使其他援助國“難以競爭并產生相似的所有權和影響力”,最終導致基礎設施受援國成為援助國“地緣政治競爭的縮影”。其二,基礎設施被視為大國獲取地區影響力甚至國際領導地位的重要平臺。理論上,基礎設施是地區公共產品供給的重要內容和地區領導地位內涵的功能之一。實踐上,各大國正在訴諸基礎設施建設工具在特定地區與全球層面競逐影響力與領導權。有研究發現,東亞各國的援助大多以基礎設施建設為主,稱其為“有目的性地”影響受援國國內政治的“含蓄方式”。近年來,新興國家群體被認為正在通過基礎設施建設來展現其在特定地區和全球的影響力。

學者還初步討論了基礎設施建設塑造國家間關系和國家影響力的基本脈絡。一方面,沿襲對外援助基本資源功能的研究認為,大國援建的基礎設施項目能夠充當受援國特定行為的“獎賞”或者改變某種行為的“誘餌”,大國可以通過此類物質性激勵手段來“吸引”(seduce)其他國家。另一方面,也有學者更強調基礎設施發揮功能有其特殊機制,特別是通過控制特定地區的設施所有權來抵消其他行為體發揮類似影響力的“杠桿”(1everage)機制。還有學者依據基礎設施建設的不同階段來討論獲取影響力的不同手段,包括大國通過資源控制、標準設置、技術壟斷、設施控制和情報搜集等手段來施展本國影響力、獲取政治讓步和回報支持國家等。

就特定地區而言,國內外學界探討了包括東南亞地區在內的地區安全關系變動和地區秩序變遷問題。盡管學者們對于東南亞地區秩序的變化方向與程度尚無共識,但基本上都認同東南亞近年來正在發生不同于以往的地區安全關系和地區秩序變動。例如,伊肯伯里(G.John Ikenberry)明確指出,東亞地區的地區秩序正在發生一種“遠離美國主導霸權秩序”的“更為復雜”的轉變,中美“二元結構”將會延續下去,在軍事、安全、經貿與外交聯結等不同維度影響該地區。沈大偉(David Shambaugh)從實力維度上討論了中美兩強競爭對東南亞秩序的影響,將中美在東南亞的競爭稱為“競爭性共存”模式,認為東南亞地區的整體戰略均衡依然處于“不斷變化”與“爭議”之中,而且這種“變動”形勢會進一步強化,亞洲的“中美競爭遠未終結”。也有學者發現,伴隨中國崛起與美國“重返亞太”,近年來中美兩國與東南亞地區的關系發生了巨大變化,雙方對東南亞地區的影響力都有不同程度增長,尤其是在中國的經濟影響提升的同時,美國對東南亞的軍事安全影響力也變得更大。面對中美競爭帶來的變局,更多的學者將關注力放到東南亞國家外交行為選擇上。劉若楠從小國外交角度討論權力轉移特別是中美大國競爭中的東南亞地區秩序演變,展現出柬埔寨和新加坡等國與中美大國建立“特殊安全關系”的行為邏輯。凌勝利從東南亞國家應對中美競爭的戰略選擇角度討論其“左右逢源”以獲取自身安全與利益的行為根源,認為這種外交政策更多地受東南亞各國戰略自主性等國內政治變量的影響,而不是僅僅源自與美國的安全聯盟或與中國的經貿合作。查雯等測量了東南亞五國1990年至2017年與美國的安全合作水平,發現它們對中國的經濟依賴水平影響著其對華采取追隨或者制衡的戰略選擇。

更為重要的是,在學者眼中,基礎設施建設是一種改變東南亞地區秩序的重要因素。例如,有學者認為,中日競爭是亞洲地區安全復合體的“中心驅動”,能夠“營造相互連接性、強化第三國問的敵友關系類型并提升地區制衡與友誼水平”,其中基礎設施建設因素是中日在東南亞經濟安全競爭的重要變量。

特別是,中國日益成為“基礎設施地緣政治”聯結中的焦點國家。基礎設施建設被視為一種中國對東南亞國家的經濟杠桿,其項目合作與制度建構甚至被看作中國在東南亞經濟影響力的源泉,或中國在全球范圍內拓展影響力、介入特定地區甚至角逐全球影響力的戰略工具。在西方學者眼里,聚焦基礎設施的亞投行被解讀為中國挑戰西方國際秩序、提升國際影響力的“制度治國術”。沈大偉也強調,對于中美在東南亞地區的競爭而言,基礎設施建設是中國展現影響力和影響東南亞地區秩序的重要維度。有學者直接將中國“一帶一路”倡議、基礎設施建設與所謂的“中國軍事拓展”相聯系,將“一帶一路”視為中國“重整世界秩序的權力游戲”,積極鼓噪中國通過建設基礎設施在全球開展軍事布局,并以債務問題作為外交杠桿。陳智宏(Gerald Chan)等將“高鐵外交”“基礎設施外交”視為中國獲取地緣經濟和地緣政治利益的重要工具,稱這些倡議具有“改變或重寫全球戰略偏好”的潛力。查雯等發現,菲律賓在中國基礎設施建設“吸引”之下的確一改往常的若干外交安全政策,這在“某種程度上”抑制了美國和菲律賓的安全合作關系。

不過,盡管目前相關討論與國家影響力、安全關注、戰略考量和領導權競逐等議題相關,但對于基礎設施建設與地區安全秩序的基本關系及其對安全秩序的塑造效果尚無定論。例如,布羅蒂加姆(Deborah Brautigam)發現,“一帶一路”倡議所蘊含的戰略安全影響被現有研究夸大,它對西方國家的確帶來某種軍事或戰略影響,但重點仍集中在經濟挑戰方面,而不是軍事或戰略威脅。也有學者發現,中國利用高鐵作為政治安全杠桿影響地區均衡的能力以及追逐地緣戰略目標的效果顯著性“相當低”,因此,所謂中國利用高鐵工程來對東南亞地區造成威脅的論述并不成立。還有研究強調,“一帶一路”倡議對東南亞地區秩序的影響力既不應該被忽視,也不應該被高估,該倡議對地區秩序的塑造力與影響力需要立足于特定的條件。

可以說,當前研究已經注意到基礎設施建設與地區安全關系之間可能存在某種聯系。但是,現有研究在建構基礎設施建設與地區安全關系及秩序關系以及評估其安全影響方面至少欠缺兩個維度的思考。

其一,學術界對中國海外基礎設施建設的過度關注掩蓋了其他國家在特定地區投資基建并發起基礎設施建設競爭的基本事實,當前研究并沒有納入“大國競爭”這一主線。目前,諸如競爭性多邊主義、競爭性領導或制度競爭等逐漸成為觀察國際秩序變遷的重要理論框架。(生)因此,有研究強調應該將其他大國發起的“地緣經濟競爭”或“替代性基礎設施建設倡議”維度嵌人當前關于“一帶一路”倡議對地區秩序影響的探討中。劉飛濤認為,美國以“印太戰略”參與基礎設施“投資競爭”必然會對該地區的安全、政治和未來的世界秩序等造成沖擊。如果說特定大國主導的基礎設施建設能夠影響援助國與受援國之問的互動關系并影響援助大國在該地區的地緣政治角色,那么,由大國主導且針對同一受援國展開的具有競爭性的基礎設施建設很可能扭曲基礎設施與地區安全關系之間的原有聯結。

其二,現有研究過多將援助國置于基礎設施建設的主動地位,將受援國置于被動地位,忽視了受援國在基礎設施建設中的主體性。摩根索(HansMorgenthau)指出,作為一種“更有力的政治工具”,對外援助必須考慮受援國的政治理念及其對援助國的看法。在援助國競相角逐的背景下,援助國與受援國圍繞基礎設施建設進行互動,受援國擁有一定程度的自主選擇空間。因此,基于基礎設施建設的行為互動可能會從雙邊關系角度推動特定地區地緣政治和安全關系的變化。墨菲(Ann Marie Murphy)指出,國內政治與戰略自主性等因素直接影響東南亞各國在大國競爭背景下的外交政策選擇,并隨之影響東南亞各國的經濟和安全利益。有學者以“一帶一路”為例強調,東盟及其成員國的“回應”是解釋中國在東南亞影響力變動的重要變量,例如,如果東南亞國家對中國相關基建項目持有不信任感和受威脅感,就可能成為削弱中國影響力的因素。

此外,當前東南亞地區的基礎設施建設在制度設計維度方面也呈現明顯的大國競爭態勢。一方面,從制度性融資工具來看,東南亞地區基礎設施建設必須依靠亞洲開發銀行(簡稱“亞行”)和亞投行;世界銀行、新興國家發展銀行和相關基建基金(如絲路基金)也是東南亞基礎設施建設的資金來源。這些融資工具都由不同競爭大國所倡導設置或實際控制。盡管亞行和亞投行都宣稱合作,但兩者的競爭態勢仍然非常明顯,至少在目標設定上就存在競爭性。在大國競爭結構下,基礎設施建設競爭中的融資工具競爭更為明顯。面對亞投行崛起,美日共同主導的亞行決定在2020年將資金投入提升到200億美元,比2014年增加50%,其中的七成資金將投入亞太基礎設施建設中。另一方面,日美等國正在全力鼓吹所謂“高質量”基建標準。例如,日本鼓吹改變基礎設施建設既定規范,全力打造“高質量基礎設施建設投資”;同時,日美還積極利用亞行、世界銀行以及七國集團等制度平臺,開展項目合作——有研究認為,這恰恰與中國的基礎設施投資模式針鋒相對。

(二)基建競爭對東南亞安全關系的影響路徑

從實踐上來看,“一帶一路”倡議沖擊了現存地區秩序,并至少衍生兩個政策后果:一方面,各國日益關注地區安全秩序、地緣政治調整和影響力競逐等“高級政治”議題;另一方面,大國的安全關切最終刺激美日等大國重新聚焦基礎設施建設領域,因為美日已意識到,中國在東南亞施建的基礎設施能夠影響甚至威脅美日的主導權、影響力和在此之下的地區安全秩序。陸克文認為,中國通過貿易、投資、資本市場和援助等戰略成了東盟國家不可分離的經濟伙伴,提升了中國在該地區的政治和外交影響力。在這種壓力下,美國加強了與東南亞國家的聯絡,宣示加大資源投入以穩固其東南亞伙伴,將基礎設施建設嵌入其“印太戰略”中。日本也感受到中國基礎設施建設帶來的挑戰和威脅,決心繼續投入資源以維持在東南亞地區的顯著地緣地位或者領導角色。近年來,大國展開的基礎設施建設競爭可能至少在三個方面推動著東南亞地區安全關系的變動。

第一個方面,大國基礎設施建設競爭加快了東南亞地區的安全互動頻率。東南亞安全進入了一個“大加速時代”。作為全球安全體系中的焦點地區,東南亞地區的大國基礎設施建設舉動必然引發相關國家的安全軍事揣測。在地區關系緊張或者敵對的氣氛下,即使是尚未開始建設的基礎設施也會使相關國家產生焦慮。基礎設施建設競爭對地區安全互動起到加速效應,主要體現在兩個維度。

其一,基礎設施建設競爭為大國進入東南亞地區提供了競逐平臺。當前,中國在全力推行“一帶一路”倡議,日本利用“高質量基礎設施建設”來維持其東南亞顯著地位,美國借助“印太戰略”和重組海外基建體系來影響東南亞,印度試圖通過“東向政策”參與東南亞的基礎設施建設,歐盟也通過“可持續性”和“規則為本的投資”概念來籌劃其在亞洲的基建計劃,以免缺席大國影響力競逐的國際舞臺。

其二,基礎設施建設競爭為東南亞強化了特定議題的“安全化”與“政治化”框架。一方面,受援國不得不考量大國主導的基礎設施建設對本國的戰略安全隱患,扭曲了原先議題的基本操作邏輯。例如,印尼、馬來西亞和泰國等都對中日投資的高鐵項目加以系統性安全審查,權衡與主權和安全相關的政治、經濟與金融問題;“一帶一路”和亞投行被西方國家視為“特洛伊木馬”。另一方面,基礎設施建設進一步提升既有的安全與戰略關切,導致地區安全議題的“安全化”程度升級。其中,南海問題、軍事基地和重要港口等敏感議題都挑動著東南亞國家和域外大國的神經,并影響各國在本區域內的安全互動。

第二個方面,大國基礎設施建設競爭可能改變東南亞安全主體的行為模式。根據基礎設施建設的屬性,地區安全主體面對大國的基建設施競爭,在獲取資源投入、訴求公共物品和應對大國工具等方面會呈現不同于以往的行為模式。一般來說,這種變化主要體現在三個方面。

其一,基礎設施建設競爭為援助國與受援國調整外交和安全關系提供助力。例如,菲律賓淡化其在安全聯盟與領土糾紛方面的考量,與中國合作基礎設施建設事宜,兩國關系逐漸走向正軌,并深化了軍事安全領域的合作。基礎設施建設投資在中國與杜特爾特政府重建外交關系、降低摩擦沖突方面扮演了重要角色,部分大型項目對中菲重新進入“蜜月期”發揮了作用。當然,中國拓展基礎設施建設與菲律賓的基建需求相契合,提升了兩國的“國家親密度”。

其二,競爭性基礎設施資源的海量投入賦予了東南亞國家更多的替代性選擇。近年來,東南亞諸國試圖訴諸“兩邊下注”(hedging,又譯“對沖”)戰略,在中國與美日競爭中各取所需,安全依靠美國而經濟依靠中國,避免被任何一方控制。基本上每個東南亞國家都能被找到實施不同程度“兩邊下注”戰略的痕跡,即使是追隨中國的柬埔寨也存在一定程度的“兩邊下注”。面對中日兩國在東南亞的基建競爭,一位印尼官員稱其為一場“受歡迎的角逐”(welcome rivalry);有觀察認為,東南亞地區國家可以從中日“戰略影響力競爭”中獲益,并轉變“大國競爭并非利好”的傳統觀念。美國加入基礎設施建設競爭更賦予了東南亞國家新的獲益籌碼。

其三,在拓展“兩邊下注”戰略空間的同時,基礎設施建設競爭也會同時加劇“安全化”進程和大國競爭力度,推動各國“泛安全化”行為模式,并最終反噬“兩邊下注”戰略空問。已經有學者預警,在大國擠壓之下,東南亞“兩邊下注”實行起來會日益困難,并且該戰略實際上是一種“不穩定的平衡”。新加坡總理李顯龍指出:“我們哪邊都不靠攏當然是比較合意的情況,但是,在未來某些情況下,東盟可能不得不二者擇其一。”

第三個方面,大國基礎設施建設競爭能夠逐步推動東南亞地區安全關系結構的變化。伴隨基礎設施建設競爭日益激烈,安全互動加速與安全主體行為模式變化都可能影響地區安全關系結構的變化,主要體現在基礎設施建設對大國關系、東盟內部和成員國國內政治等方面的影響。

其一,基礎設施建設競爭提升了中美在東南亞的競爭烈度。從定位上來看,中國將以基礎設施為基礎的“互聯互通”視為“一帶一路”的主線,美國則將基礎設施建設提升為維系全球霸權的“戰略路徑”。美國觀察者認為,“一帶一路”基礎設施建設將改善東南亞的交通系統和連通性,“擠壓美國的空問”,幫助中國塑造政治影響力、拓展軍事存在和創造有利的地區性戰略環境,建構不同的地區安全秩序。因此,新美國安全中心研究員克里曼(Daniel Kliman)強調,美國需要在推動國際發展的同時提升其“戰略優勢”,這事關“與中國競爭”的成敗。

其二,基礎設施建設競爭可能使東盟內部在安全議題上產生分裂。在某種意義上,大國基礎設施建設競爭實際上“推動著東盟內部爭取基建投資的競爭”,而不是促進彼此問的合作。例如,中美提出“一帶一路”倡議與所謂“自由開放的印太戰略”,在東南亞地區開辟了一個大國的“戰場”。這給東盟成員國提出了難題,很可能導致東盟“分裂”。這種拉力賽必將“重新定義”亞洲景象并“分化”東盟國家團結。

其三,大國基礎設施建設競爭也影響東南亞國家的國內政治,尤其是影響受援國政府精英與社會民眾互動,進而影響受援國應對大國的安全政策。例如,中國基礎設施建設項目將地區、國家與國內層面的政治、經濟和地緣因素結合起來,影響特定國家(如馬來西亞)的民族身份、聯邦體制、資本流動和地方政治等政治議題。特別是,新建基礎設施項目會擾動國內社會的既有安排,雖然可能有助于執政集團的統治,但往往也會遭受國內反對派勢力和非政府組織的批評。實際上,東南亞精英階層內部也已經在特定問題上出現了分裂與區隔。基礎設施建設有時還會催生受援國對援助國的不滿情緒,影響大國與地區國家的互動方向,如馬來西亞在馬哈蒂爾重新上臺后和中國經歷了一定程度的關系震蕩。

四、基建競爭對東南亞安全關系的影響評估

大國在東南亞地區利用基礎設施建設提升影響力的效果必須考慮東盟國家回應、其他競爭大國基建倡議和自身的項目實施能力等因素。加上基礎設施類型多樣、過程復雜和大國問基建競爭的影響抵消等因素,大國的基礎設施建設競爭與地區安全秩序和安全關系的互動呈現出一番極其復雜的圖景。因此,大國基礎設施建設競爭到底能夠在多大程度上影響東南亞安全關系有待進一步考察評估。下文將討論在大國基礎設施建設競爭背景下,東南亞地區近年來安全關系展現出的態勢,并初步評估基礎設施建設競爭在安全關系變化中所扮演的角色。

(一)基建競爭對東南亞國家行為模式的影響評估

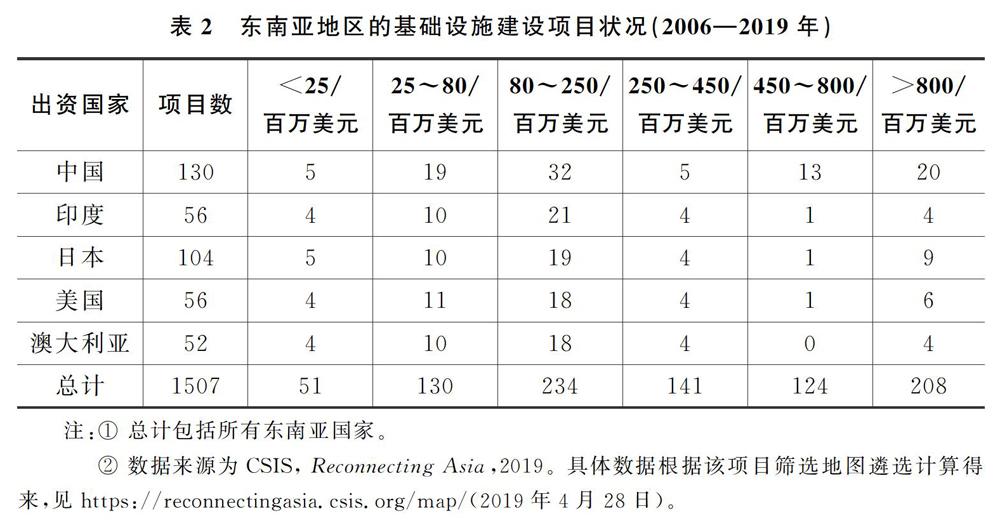

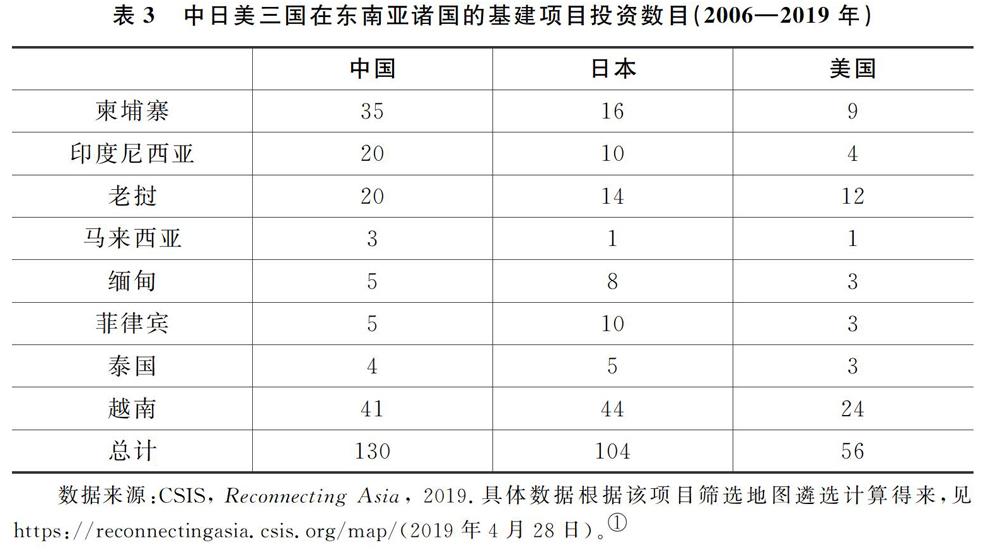

大國基礎設施建設競爭改變著東南亞國家問的安全行為模式。經濟上靠中國、安全上靠美國的“二元格局”經常被用于描述東南亞國家在中美競爭結構下的戰略選擇。美國在東南亞地區主導安全體系,而中國的角色作用有限。2012年至2017年,在安全利益方面,東南亞諸國與美國大致都保持正面關系,中國只與泰國保持正面關系,與印尼和馬來西亞維持中立關系,與新加坡、菲律賓和越南的關系則為負面。然而,有研究認為,中國顯著增加了對東南亞地區的軍事安全參與程度。中國至少在高級別安全對話、聯合軍演、武器貿易等方面取得了顯著進展,甚至與美國盟友伙伴開展了不同程度的互動,并在最具沖突性的南海爭端議題上實現了突破。

其一,中國和東南亞國家的高級別官員訪問頻次顯著提高,中國與東南亞國家的安全合作呈現穩定增長趨勢。2010年至2013年中國與東南亞各國軍隊高層訪問次數為70次,2014年至2016年雙方高層訪問次數則達到106次,三年期增長51.4%;與此同時,軍隊高級別會議次數則從423次提升到466次,增加10.2%。從中日美與東盟十國的國家領導人高級別訪問次數來看,2009年至2013年,中日美三國與東盟十國的訪問次數分別為17次、14次和12次;2014年至2018年,三國與東盟十國的高層訪問次數分別為46次、12次和12次;中國與東南亞國家的高層互動提高了170%,而美日與東南亞國家的雙邊聯系維持原有水平或者稍有下降。

其二,中國與東盟國家的聯合軍演增多,展現出中國與東盟國家在安全領域的良性互動。一方面,中國與東南亞國家在軍事演習方面實現多項突破;另一方面,美國依然主導東盟國家的軍演,只是參與比重有所下降。這可以說是中國實施“一帶一路”特別是基礎設施建設外交所取得的重要成效。例如,2013年后,中國與馬來西亞、新加坡和柬埔寨等開展了一系列“第一次”雙邊軍事演習,與菲律賓、越南、緬甸、老撾和文萊等國在多邊場合開展過軍演活動。此外,中國也與多國開展了若干次突破性軍事演習。例如,2017年5月,中國與緬甸舉行首次海上演習;2018年10月,中國更是與東盟實現了聯合軍演的“破冰”,該演習從提議到確認歷時三年,被認為是中國參與東南亞安全領域的突破。整體而言,中國與東南亞國家的軍演次數從2010年至2013年的45次飆升到2014年到2016年的273次,其中2015年和2016年雙方軍事演習頻次成倍數增長。中國與東南亞國家的軍演對美國主導體系形成了一定的沖擊。例如,中國的聯合演習對象包含泰國、菲律賓等美國盟友。菲律賓國際關系與戰略研究中心的研究人員甚至認為,菲律賓應該在美國“輻輳體系”之外追求雙邊關系“多元化”。當然,美國也開始投注軍事演習資源,試圖維護其受到挑戰的安全合作體系。例如,2019年9月,首次東盟美國海軍聯合軍演(AUMX)揭幕,演習地域涉及中國南海地區。

然而,美國依然主導著東南亞地區的安全,日本也在其中扮演顯著角色。從聯合訓練演習來看(如表4),2013年至2017年,除了老撾,中國與其他東南亞國家的聯合訓練演習次數都不如美國,甚至低于日本。從比重上來看,中國與東南亞國家的聯合訓練演習在各國所占比重均居于3%~6%,而美國與泰國、新加坡、文萊、菲律賓和印度尼西亞的聯合訓練演習都超過所在國聯訓比重的10%,這些國家與日本的聯合訓練比重居4%~6%。從軍事外交角度來看,日本在2011年至2013年與東南亞國家開展了89次軍事外交活動,在2014年至2016年增至91次;中國在“一帶一路”倡議之前的三年內同樣開展了89次軍事外交活動,2014年至2016年則達到173次,翻了將近一番。

其三,美國依然主導東南亞的武器交易市場,中國在該領域中只是與特定國家有互動,中美雙方差距依然巨大。斯德哥爾摩和平研究所的數據顯示(表5),2009年至2018年,中國與東南亞國家的武器交易額為20多億美元,而美國與它們的交易額則超過55億美元;以2013年為界,中國與東南亞各國的武器交易額基本維持不變,美國下降幅度較大,但是如果去除新加坡極大值(30多億美元)的影響,美國與東南亞其他國家的武器交易總額實際增長了185%。在2013年后,美國對印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國和文萊等國都加大了武器出口力度。

在同一時間段,中國與柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸和泰國也有武器交易,但交易額只在印尼、老撾和泰國有所增長,在柬埔寨和緬甸都有較大幅度下降。中美兩國在印尼和泰國存在武器交易競爭態勢,其中,2014年至2018年,中泰武器交易額已經超過美泰交易額度;在2009年至2013年,中國與印尼的武器交易額占據一定優勢,但2014年至2018年,美國與印尼的交易額大幅提升,增長幅度超過450%。

武器交易比重也顯示出,美國在東南亞地區依然占據優勢,中國只對特定國家有顯著影響,安全合作呈現明顯的“陣營”色彩。數據顯示,2012年至2017年,中國武器出口分別占老撾、緬甸和柬埔寨等國的68%、67%和38%;美國占新加坡、文萊和菲律賓的62%、42%和29%。此外,中美分別占泰國武器交易總額的16%和13%,占印度尼西亞武器交易總額的6%和16%。可見,除了泰國和印尼,中美兩國對東南亞國家的武器交易影響“涇渭分明”。

其四,中國與存在領土爭端的東南亞國家也開展了安全合作。在菲律賓發起“南海仲裁案”后,南海爭端一度成為中國與東南亞國家問的敏感議題。伴隨中國“一帶一路”倡議的深入開展,中國和東盟國家在南海爭端等安全議題上呈現出日益合作的特征,如中國和東盟“南海行為準則”磋商獲得了新動能。2017年8月,雙方宣布采納“南海行為準則”框架;2018年8月,雙方就單一磋商文本草案達成一致;2018年11月,雙方在中國

東盟領導人會議上同意在2019年完成草案第一輪審讀。這些進展與“一帶一路”倡議在東南亞地區的開展有較明顯的相關性。有觀察認為,這主要源于中國“一帶一路”倡議中基礎設施投資的“甜蜜”和美國的“突發失序”;大型基礎設施建設投資被認為是中國展現自身東盟“好鄰居”“好朋友”和“好伙伴”身份的一種表現。

可見,基礎設施建設投資在諸如“南海行為準則”等安全合作中成為改變敵對行為或者鞏固友好行為的重要因素。在“一帶一路”架構下,中國與東盟國家關系已經展現“顯著進步……任何事情都漸入佳境”。例如,柬埔寨被視為中國在東盟的“親密盟友”。由此,中國“稀釋”了南海爭端在東盟中的話語威力,推動了“南海行為準則”的進展,而這種關系恰恰由中國貸款和基礎設施投資“黏結”(cement)而成。

(二)基建競爭對東南亞國家安全關系結構的影響評估

大國的基礎設施建設競爭在推動地區安全主體行為模式變化的基礎上推動著地區安全關系結構變動。東南亞地區安全關系結構的變動主要體現在以下兩個方面。

其一,東南亞國家外交政策呈現出更為顯著的“實用主義”色彩。置身于“中國財富”與“美國安全”的選擇之間,東南亞國家所尋求的“既不是義務,也不是忠誠”,它們“不想選邊站”,而是試圖從中最大化收益、最小化風險并保持自身的獨立地位。因此,中美“均勢”有助于“最好地服務于其利益”。然而,2013年后,東南亞國家的安全戰略選擇發生了比較明顯的變化,它們的“憂慮”明顯提升。因為不同的基礎設施建設倡議加劇了中美兩國的爭奪烈度,基建競爭實際上強化了東南亞在中美之間“選邊站”的壓力,也擴大了東南亞國家的外交政策分歧。這樣的形勢發展使實施“兩邊下注”“更為艱難”,迫使東南亞國家需要更加努力地尋找“兩邊下注”空間。這也反映了李顯龍表達“我希望這一切不會太快發生”時的心境。當然,東南亞國家是采取“兩邊下注”還是結盟追隨的方向依然不明,其未來的戰略選擇可能呈現“無規律性”(more erratic)特征。

非但如此,基礎設施建設競爭還激發了東南亞國家訴諸“制衡”或“追隨”戰略。面對中國在基礎設施建設中的強大聲勢,不少東南亞國家試圖通過強化與美國的安全合作來“威懾中國”。有觀察發現,東南亞各國“追隨光譜”的“中位點”朝美國方向移動了不少。此外,東南亞國家在具體安全行為方面也展現出較為明確的“追隨”傾向。盡管中國的崛起和加入競爭可能會刺激某些東南亞國家在安全領域“兩邊下注”,但是,它們必須在現有美國主導安全體系下與域外大國互動,在結構壓力之下,美國的東南亞盟友國家和與中國有領土糾紛的國家反而訴諸一種“強化制衡而非‘兩邊下注的路徑依賴”。

其二,基礎設施建設競爭也帶動了大國東南亞盟友關系結構的變化。近年來,美國在東南亞的盟友和與中國交好的國家之間呈現出“更為顯著的差別”。美國在東南亞有兩個正式盟友(菲律賓、泰國)、三個安全伙伴(新加坡、印度尼西亞、越南)以及其他安全關系;菲律賓、印度尼西亞和越南被認為戰略層級最高,新加坡、泰國和馬來西亞對美國而言也具有重要的戰略地位,其中,新加坡是美國的“實際盟友”(de facto ally),但是,2019年有評估認為,它們處于不活躍或活動開展不足狀態。

近來,美國的正式盟友菲律賓不僅在經濟上向中國靠攏,在安全上也開始與中國展開一定程度的合作。例如,2017年10月,中菲召開雙邊防長會議,致力于推動雙方情報共享、反恐及其他合作。美國的另一個盟友泰國則由于受國內政變等因素影響而受到美國等國的冷落,美泰安全關系徘徊不前。與此同時,泰國逐漸拓展了與中國的軍事關系,包括與中國軍隊開展各種軍事演習,增加從中國購買武器的份額等。統計顯示,泰國已是中國第四大軍事外交伙伴。印尼、馬來西亞和新加坡等國也都加強了與中國的安全互動,并試圖尋求建立相關機制保障,如馬來西亞和中國2017年建立了高級別國防委員會。即便是試圖尋求與美國進行安全綁定的越南,也受到中國的吸引,適當調整了相關安全政策,訴諸安全靠美國、經濟往中國靠攏的“兩邊下注”戰略。

與美國不同,中國在東南亞地區并沒有正式盟友。一般認為柬埔寨等國奉行的是追隨中國的戰略,老撾和緬甸也被認為與中國保持著某種意義上的特殊關系。伴隨大國競爭深入和國內政治演變,這些與中國交好的國家也發生了若干變化。例如,柬埔寨認為自身并未采取“追隨”戰略,而是在中美之間“兩邊下注”;緬甸也被認為試圖在中美之間尋找更大的牟利機會。

中美日等大國在東南亞的基礎設施建設競爭為該地區安全關系結構調整提供了動能。2017年以來,蘊藏強烈戰略安全意味并強調基礎設施建設的“印太戰略”進一步影響東南亞安全關系結構方面的變動。一方面,“印太戰略”引發了東盟層面上的安全關系結構波動。2019年6月,東盟最終接納了“印太”概念,出臺了《東盟印太戰略展望》報告,但是極力強調其與美國理解的不同,并堅持東盟的中心性和對“印太戰略”的領導。該報告的出臺過程也暴露東盟內部各國對“印太戰略”的巨大分歧,例如印尼和新加坡都表態支持“印太”,但兩國之間卻缺乏基本共識。另一方面,中美與東南亞各國的原有安全關系結構也發生了一定變化。如表6所示,在美國的盟友和安全伙伴中,菲律賓對“印太戰略”從最初的反對態度轉變為持保留態度;馬來西亞和新加坡雖然支持卻致力于避免對抗或者選邊;印尼和越南則呈現出極熱切的激情,試圖成為“印太”核心或軸心。與中國保持較好關系的國家也試圖從“印太戰略”中獲益,例如,緬甸從沉默到謹慎,柬埔寨從反對到一定支持,老撾也表達積極參與態度,并都對日本角色表達一定程度的支持。

(三)影響基建競爭與地區安全關系變動的中介變量

若干證據已經表明,大國基礎設施建設競爭影響著東南亞國家安全行為和地區安全關系結構的調整;但具體到某一個特定國家,這種影響卻呈現出并不一致的作用方向。不同大國發起的基礎設施建設項目和倡議存在張力,大國與東南亞國家在基礎設施建設過程中也不斷互動,基礎設施建設周期長、投入高與不確定性的因素也擾動了援建大國與受援國之間的正常關系。總的說來,至少有四個變量制約著大國基礎設施建設競爭對東南亞地區安全關系變動的影響路徑。

第一,作為大國競爭的一種工具,基礎設施建設競爭受到大國競爭態勢和競爭烈度的影響。大國基礎設施建設競爭是一種綜合能力競爭。一般而言,如果大國處于程度較高的結構性競爭中,基礎設施建設競爭烈度也會較高;那么,大國投入基礎設施建設競爭中的資源便會增多,從而激起地區國家對資源的爭奪,很可能導致地區安全關系發生變化。例如,目前中美大國競爭態勢日益強化,面對中國在基礎設施領域的顯著進展,美國也投入大量資源,并聯合盟友進入基礎設施建設領域,這一舉動影響了亞太地區的安全狀況。在特定時期內,不同大國對同一目標國的爭奪基本遵循“零和博弈”邏輯,從而會抵消大國資源投入的戰略效應。有學者認為,中國與東盟緊密合作肯定會抵消美國在東南亞的影響力,反之,美國與東盟關系的提升也必然會限制中國在此區域的影響力。所以,對大國而言,“限制彼此的影響力”便成為一種涉及安全利益的地緣戰略議題。近年來,中日兩國競爭日趨激烈,雙方在基礎設施建設方面系列動作的目的就是提升自身的影響力,同時抵消競爭對手的影響力。中日高鐵等大型基礎設施建設競爭已經呈現出一種“拉鋸戰”的態勢,也必然會扭曲基礎設施建設在安全關系上的正常塑造路徑。

第二,基礎設施建設競爭對地區安全關系的影響鏈條受到目標國對基礎設施需求程度的制約。目標國基礎設施短缺狀況越嚴重,就面臨越大的基礎設施建設資金缺口,其基礎設施需求程度大,就越可能被大國發起的基礎設施建設倡議所吸引。如此,援助國在基礎設施建設方面更具主導優勢,特別是在缺乏替代選項時,目標國就只能接受大國的某種不對稱優勢,也更愿意在基建、經濟甚至安全議題上與援助國達成較深入合作。菲律賓杜特爾特政府依據其基礎設施建設現狀提出了“大建特建”(Build,Build,Build)計劃,積極與中國實現雙邊關系“正常化”,為中菲關系改善提供了機遇。據“二十國集團基礎設施倡議”預測,2014年到2018年,柬埔寨、緬甸、越南三國的基建資金五年期平均需求分別占各國國內生產總值(GDP)的11.08%、6.86%和6.67%,而泰國、菲律賓、馬來西亞和印尼四國占3.5%~4.8%。基建資金缺口壓力較小的國家在安全行為選擇與關系結構塑造中更具選擇彈性,而柬埔寨、緬甸和越南則在安全關系塑造上出現一定程度的固化。

第三,受援國的自主性與博弈能力也影響大國基礎設施建設對地區安全關系的影響力度。“東道國的同意”是影響大國推行基建項目的重要因素。面對大國的基礎設施建設倡議,目標國必須考慮大國競爭對本國的影響程度。能力較強的東道國擁有較大的戰略選擇空間,它們會利用大國間競爭態勢來尋求技術和資金來源的多樣化,避免被單一大國主宰,維護自身利益與自主性。例如,大國在泰國、印尼和馬來西亞等國家中處于基建“纏斗”狀態,這種安全關系結構實際上立足于地區目標國家對大國的接納和應對方式。

第四,歷史結構也是基礎設施建設競爭影響地區安全的重要因素。一方面,基礎設施建設競爭在既定的歷史脈絡和權力結構下開展,必然受到歷史結構因素的制約。例如,中亞地區之于俄羅斯、拉美地區之于美國都受到復雜歷史因素的影響,不同大國要進入這些特定“勢力范圍”開展基礎設施建設必然要考慮歷史結構因素。另一方面,大國與受援國的傳統敵友關系也會影響基礎設施項目實施的難易程度與操作空問。如果兩國是傳統伙伴關系,大國的基礎設施建設項目就容易進入相應受援國;否則,兩國進行基建合作的可能性就很小。例如,在阿基諾三世執政時期,中菲兩國因南海爭議處于對峙狀態,加上菲律賓的美國盟友身份,菲律賓在參與亞投行的問題上展現出巨大疑慮和搖擺態度;與中國存在領土爭端的國家也展現出一種較為穩定的對峙態度,這也在某種程度上制約了中國通過基礎設施建設來改善雙邊安全關系的可能。

五、結論

綜上所述,大國基礎設施建設競爭與東南亞地區安全關系變動之間存在著復雜關系。其一,無論是大國基礎設施建設競爭還是地區秩序變遷,都是一種多行為體互動的復雜架構,單個行為體在實力、戰略等方面的變動會影響這一復雜架構,大國問的互動競爭更是如此。例如,美國正在借助“印太戰略”回歸亞太地區基礎設施建設競爭,這會極大擾動東南亞基礎設施建設帶來的地區安全關系塑造。其二,諸多中介變量影響基礎設施建設競爭對安全行為及關系結構的正常運作,包括大國競爭態勢、受援國需求程度、受援國自主性和歷史結構因素等,從而制約基礎設施建設的效果發揮。一個國家的安全關系傾向和對外安全政策離不開國內因素的制約,受援國的外交政策制定與“國內政治斗爭”之間存在“交纏”關系。其三,基礎設施建設本身是一個集技術性、周期性和不確定性于一身的領域,這些特性也將基礎設施建設在安全關系塑造方面的功能進一步復雜化。其四,大國基礎設施建設競爭并不必然完全導向沖突的關系結構,安全關系中的合作面向并未消失。有學者認為,與傳統武器競賽不同,“基礎設施武器競賽”更多地表現為相互補充而非沖突。例如,中國和日本在“拉鋸戰”中各自表達出合作的意向,試圖在“一帶一路”具體項目上開展合作,這可以看作雙方“和解”的一個重要指標,當然,其基本立足點是避免“過度競爭”造成彼此傷害。當然,在大國競爭結構下,基礎設施建設競爭的主導邏輯依然是沖突,雙方合作并不能改變雙方競爭為主的本質。