天使墜落在哪里

劉遠航

前蘇聯時期的大巴車行駛在伊塞克湖南岸。

阿依努爾和同學一起乘坐小巴從100公里外的阿拉爾斯克市來到有著“中亞心臟”之稱的咸海,阿依努爾決定給咸海寫一首詩。

阿希埃爾在伊塞克湖度過了童年,如今再次回到了這里。途經巴爾斯罕的時候,她在大巴車里睡了過去。

美麗的傳說常常發生在遙遠的地方,比如西北異域的戈壁綠洲,比如中亞腹地的僻靜河谷。那些草原部族的后裔,是天生的流浪者,游走在歷史的風沙內外,留下許多動人的故事,像歌聲一樣,不斷發出回響。

六十年前,出生于吉爾吉斯斯坦的蘇聯作家艾特瑪托夫寫過一篇著名的小說。故事發生在中亞河谷的集體農莊里,自由灑脫的查密莉雅愛上了浪漫奔放的同村青年,她沖破婚姻的束縛,和愛人遠走高飛。

半個世紀后,法國攝影師克勞丁·杜里被艾特瑪托夫的故事所吸引,決定沿著查密莉雅的蹤跡,到中亞腹地尋找美麗的歌聲。只不過,那個熱火朝天的計劃經濟時代已經遠去,留給中亞的是一片廢墟。試驗基地變成生化鬼城,漁船擱淺在干涸的湖灘。少女們褪下社會主義的花環,歷史的天使從此流散四方。

從2003年到2005年,克勞丁在中亞進行了長期旅行,從烏茲別克斯坦到吉爾吉斯斯坦,再到哈薩克斯坦。她將鏡頭對準了那片土地上的女性,比如留守村莊的少女,跳起回旋的舞蹈,希望出國打工的父母能夠回家團聚;又比如想要離開此地的少女,遙遠的美國是她的理想。

這里一直是漂泊者的匯聚之地,除了草原部落的后裔,還有集體流放發配的族群、勞改服刑的囚犯,都在此處落腳。一方面,是歷史的刀刃反復切割和重組,給這片廢墟般的土地留下難以修復的裂痕;另一方面是年輕的熱烈的青春,面對破碎的生活圖景,常常陷入不知所措的處境。那些年輕的情感,借助克勞丁的鏡頭,凝固為靜態圖像。

湖邊的夢

初次來到中亞的旅客,常常被路邊各式各樣的站臺吸引注意力。望不到邊的荒灘上,忽然立起一座造型獨特的車站。這些前蘇聯時期的產物,像是無數個散落的串珠,同時又有著不同于俄羅斯的本地特色。

卡拉科爾位于吉爾吉斯斯坦境內,是伊塞克湖旁邊的一座小城市。這里的公交車站很醒目,年輕的農民穿著跟天空一樣顏色的衣服,有著運動員一般的身材,背后是農業機械。它讓人想起查密莉雅所處的農業集體化時代。

伊塞克湖位于雪山腳下,古稱熱海、清池,是前蘇聯有名的避暑勝地,大批俄羅斯人來這里療養。為了躲避西方的偵察,蘇聯海軍還經常在這里試驗高精密度魚雷。蘇聯解體后,絕大多數俄羅斯人離開了這里。

攝影師克勞丁乘著一輛前蘇聯時期的大巴,沿著伊塞克湖周游,從東岸的卡拉科爾出發,途經南岸的巴爾斯罕。阿希埃爾居住在莫斯科,是一名電影化妝師,她在伊塞克湖度過了童年,因為拍電影的緣故,再次回到了這里。途經巴爾斯罕的時候,她在大巴車里睡了過去,而發生在這里的一切,也如同一場歷史的幻夢。

同樣是在2005年前后,一位熱愛探險和詩歌的中國地產商曾計劃在伊塞克湖投資,建設觀光游艇項目,打通中亞和中國西北的旅游業。本來已經取得了湖區政府的支持,卻引來了當地媒體的臆測和質疑,最終,這個浪漫設想只能作罷。

2018年,青年作家劉子超來到伊塞克湖區,在北岸的喬爾蓬阿塔,他看到了銀色的列寧雕像,還有破敗的前蘇聯小區。兩個濃妝打扮的女人主動跟他攀談,一個還沒有結婚,另一個已經離異,帶著兒子一起生活。她們是俄羅斯族,但沒有俄羅斯國籍,是被“滯留”下來的人,既不屬于莫斯科,也不屬于這里。

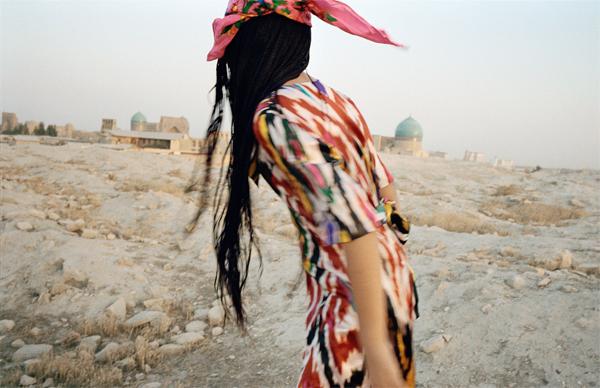

菲魯茲身著艾德萊絲綢縫制的裙子,手工扎染制作的艾德萊絲綢似煙火般綻放,她轉過身去,望著遠處茫茫戈壁中的古城布哈拉。

天使與廢墟

當攝影師克勞丁到達中亞的時候,距離蘇聯解體已經過去了十年。這些地處邊疆的加盟國紛紛脫離社會主義大廈,劃立邊界。和生活一起崩塌的,是海。作為曾經最大的內陸湖,有著“中亞心臟”之稱的咸海不斷地收縮著它的輪廓。

從60年代開始,也就是艾特瑪托夫寫下《查密莉雅》之后,蘇聯試圖將中亞的廣闊荒地改造成棉花生產基地。棉花也被稱作白金,大量種植可以產生豐厚的經濟效益,唯一缺的就是水。為此,蘇聯政府建造堤壩,將原本注入咸海的河水用于灌溉。從此,棉花收獲時的盛大景象掩蓋了咸海干涸的危機。

于是,曾經的港口變成了崎嶇的荒地。穿著傳統服飾的哈薩克少女路過這里,頭頂的錦簇像是不會凋零的花朵,她們剛剛上完舞蹈課,正在回家的途中。她們的母親年輕的時候,常常在湖里游泳。

然而,這些哈薩克少女目光所及,卻是生了鐵銹的船只,如擱淺的鯨魚。世代捕魚為生的人們只好到更遠的地方尋找魚群的蹤跡,或是改變行當,打獵度日。破舊的家族影集,如同歲月的一場遺照。

年輕的阿依努爾掀起頭巾,跟隨班里的老師和同學來到這里。她的名字在哈薩克語里的意思是“月光”。她們住在100公里外的阿拉爾斯克,乘坐小巴來到這里,很多孩子第一次來到這個傳說中的海。阿依努爾很受觸動,想專門給咸海寫首詩,在這片不斷收縮的湖邊,她度過了最難忘的一天。

在少女的花影下

中亞內陸的最深處,是烏茲別克斯坦,與哈薩克斯坦接壤,以咸海為界。在蘇聯的計劃中,烏茲別克斯坦成為棉花的主要產地。在撒馬爾罕的一些地方,依然保留著過去的耕作方式,明火在幽暗中閃爍,分不清是清晨還是黃昏。

拍攝于塔什干。當時的勞拉準備到莫斯科找工作,但她最終的夢想是去美國,最后她成功了。

少女和伙伴在秋千上高高蕩起,雕塑般的臉龐隨著光影晃動,時 明時暗。而今,女孩們渴望遠離故土遠走高飛,而不僅僅因為愛人。

在撒馬爾罕,克勞丁遇見了一位名叫瑪麗卡的小女孩,跟爺爺奶奶一起生活。四年前,她的父母離開了烏茲別克斯坦,在韓國打工,很少回國。讓克勞丁難忘的是瑪麗卡的眼神,有著超乎年齡的成熟,帶著滯重,像是在判斷成人的世界。而在另一些時候,瑪麗卡是快樂而熾烈的,她和表姐妹一起忘我地舞蹈,裙子來回旋轉,仿佛可以讓時間倒流,讓遠處的父母回到她們的身邊。

到海外尋找工作機會是很多烏茲別克斯坦人的選擇,用旅游簽入境,找個體力工作留下來,變成隱形的人,韓國是重要的一站。而吊詭的是,在烏茲別克斯坦,也生活著數十萬的朝鮮族人,他們來自遠東地區,起初是為逃避戰亂。上世紀30年代,蘇聯政府的強制遷徙計劃,迫使他們流散到烏茲別克斯坦等地。

年輕的女孩們也夢想著離開此地。在塔什干,克勞丁遇到了一位名叫勞拉的女生,當時正計劃去莫斯科找工作,但她真正的夢想之地是美國。在古城布哈拉,菲魯茲穿著色彩鮮艷的衣服,有煙火一樣的形狀,她轉過身去,看到遠處荒涼的砂石和低矮的建筑。疏離與奔逃,欲望與記憶,都展現在克勞丁的鏡頭中。

破碎的生活圖景之外,傳統與現代的關系正在重建。在古城希瓦,克勞丁記錄了一場婚禮,新娘穿著現代的禮服,被周圍的親戚簇擁著,兩邊是古老的內墻和宣禮塔。送親的隊伍朝著鏡頭走來,畫框之外,不確定的未來在等著他們。

烏茲別克斯坦女孩瑪麗卡和祖父母生活在一起,她的父母在韓國工作。

烏茲別克斯坦布哈拉古城里的一場現代婚禮,新郎新娘被成群的親友們簇擁著走向未知的前方。