源頭取水,別有洞天

田耕之

何慧敏

何慧敏,又名會溟,中國民主同盟盟員,中國書法家協會會員,湖北省書畫研究會副主席,湖北省篆書委員會副主任兼楚系文字研究會負責人,湖北楚簡書法研究院院長,湖北書法院研究員,湖北中流印社創作部主任,武漢大學通識課書法主講教師,武漢工程大學客座教授,中國楹聯學會會員,野草詩社副理事長,竹溪書社顧問,武當印社顧問,荊州市楚簡書法研究會顧問,三楚書法院院士,《中國書法藝術典藏·湖北簡牘卷》編輯。

何慧敏出版有《楚簡集古今聯語200則》、《楚簡集古詩文句200則》(榮寶齋出版社出版),《何慧敏楚簡楹聯書法作品集》(武漢大學出版社出版),《楚簡書法文字編》(中國書法雜志出版社出版),《中國書法典藏·秦簡卷》、《中國書法典藏·楚簡卷》、《中國書法典藏·漢簡卷》(共8本,中國書法雜志出版社出版),《楚簡書法集字叢帖》(共3本,中國藝術出版社出版),《國學經典名句書寫》(共4冊,湖北美術出版社),《問道經典——何慧敏楚簡小品書法集》(天津人民美術出版社)。

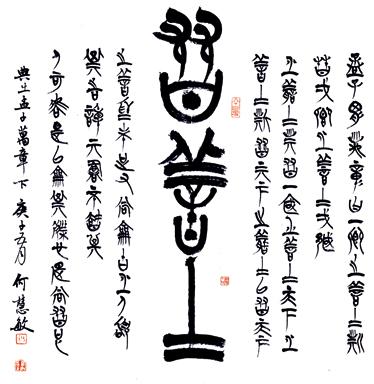

孟子謂萬章曰:一鄉之善土,斯友一鄉之善士,一國之善士,斯友一國之善士,天下之善士斯友天下之善士,以友天下之善士為未足,又尚論古之人,頌其詩,讀其書,不知其人可乎?是以論其世也,是尚友也。作品名:《友善士》作者:何慧敏尺寸:69x69 cm

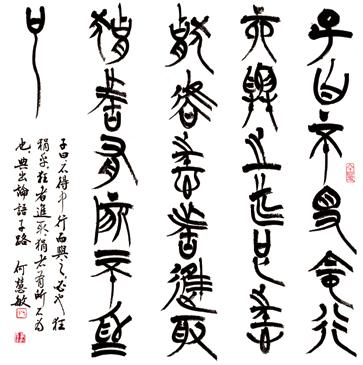

子曰:不得中行而與之.必也狂狷乎.狂者進取.狷者有所不為也。作者:何慧敏尺寸:70X68 cm創作時間:2020年6月

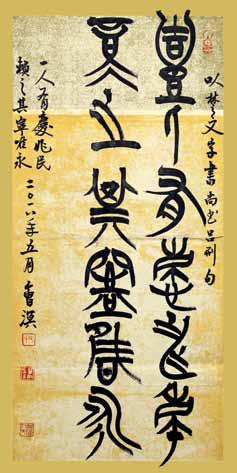

一人有慶,兆民賴之,其寧唯永。作者:何慧敏尺寸:65X30 cm創作時間:2018年5月

上世紀70年代,隨著楚國地下墓葬的發掘,大量楚文字簡牘帛書出土,在考古界、史學界和文學界產生了重大影響。楚地乃長江流域之地,歷史上以楚國為代表的楚文化與黃河流域的中原文化相頡頏。因地域不同而有秦文字、楚文字、齊文字之別。上古時期寫在竹簡上的文字、寫在絹帛上的楚國文字,沉睡在地下數千年,出土之后,似乎只有考古學、文字學的意義,在當時絕大多數書法家眼里,簡牘帛書充其量是書法藝術的濫觴,與秦漢晉唐成熟的書法藝術有很大距離,屬于支流末系、邊門側道之列。因而對“楚書”的藝術性視而不見,莫動于衷。當古籍出版社紛紛將楚簡文書整理出版公之于世后,仍有不少人對“楚簡書法”抱有偏見、心存疑慮,認為它既不是“帖”,也不是“碑”,不是“正統書法”。

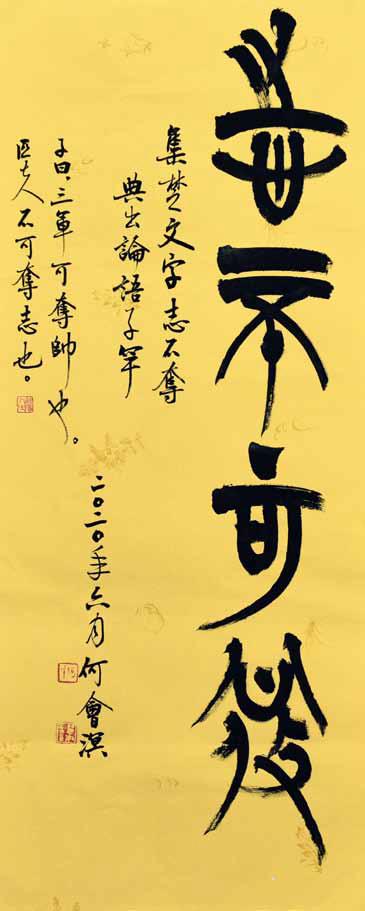

作者:何慧敏 作品名:《志不可奪》 尺寸:69x34 cm 創作時間:2020 年6 月

本世紀初,當書壇尚在為取法碑、帖孰高孰低、孰優孰劣論辯時,湖北書人何慧敏早已把目光聚焦到楚簡上。他認為:楚簡是楚文化的象征,是中華文化的源頭活水,與甲骨文、金文一樣,屬于書法藝術的主流。作為一個湖北籍的書家,傳承楚簡書法文化是應有之義、應盡之責。2002年開始,他改弦易張,選定以楚簡帛書為取法對象,走上革故鼎新、脫胎換骨的書法創變之路。

取法楚簡,首先要過好文字關。楚簡文字與秦系甲骨金文在字法、結構上存在很大差異,尤其是帶有很強地域性的寫法甚至約定俗成的文字符號,與秦系文字毫無關聯,如果按照“六書”造字方法去識讀根本就行不通。但是,許慎的《說文解字》卻是識讀楚簡文字的橋梁。慧敏先生從《說文》入手,下笨功夫逐字抄寫,懷著對文字的敬畏感,將楚簡文字與現代甲骨、金文字典等工具書比對,同時對照古代典籍注疏考證,查尋源流,掌握了楚簡文字中大量的異體字、通假字,確保自己創作的楚簡書法是經得起推敲的楚系文字,因而也煉就了他一雙辨識文字錯訛的慧眼。

傳承楚簡書法,關鍵在于不失楚簡的基因。紙張發明之前,簡牘絹帛是記錄文字語言的主要載體。文字用毛筆寫于窄小的竹簡上,字形取橫勢,結體扁平化,呈“蝌蚪狀”。用筆以“篆引”中鋒運筆。由于行筆速度加快,線條以圓弧為主,方折為輔,出現側鋒和偏鋒運筆。簡書非篆非隸、且篆且隸,是官方規定篆書的日常書寫應用文字,也是隸書的濫觴。慧敏先生通過大量臨摹楚簡,將楚簡用筆結體等形式特征了然于心,真正意義上把握了楚簡的基因,在楚簡書法創作中信手拈來,游刃有余。

書法雖為藝術形式,卻不僅僅是形式的藝術。對于慧敏先生來說,掌握楚簡的形式特征固然重要,但是,如果楚簡書法創作只是停留在楚簡形式特征的層面,沒有多大意義與價值。楚簡文字所蘊涵的楚國先民篳路藍縷的開拓精神、鳳凰涅槃的創造精神、破繭化蝶的求新精神、羽化登仙的浪漫精神,在楚簡書法創作中都是能夠化為藝術形象的。基于此,他筆下的楚簡書法,以郭店楚簡、包山楚簡為形式基調,既注重外在形式,更注重文字文辭的內涵,盡可能拓展楚簡書法的文化信息含量,著力于以楚簡文字之形,傳荊楚文化之神。

經過十余載癡迷探尋,慧敏先生的楚簡書法初步形成了自我風格:端莊而流麗,剛勁而婀娜 。圓勁厚實的筆畫,來源于篆書的線條錘煉;凝練疏放的結體,得益于行草的啟迪;恣肆率意的謀篇布白,受益于金文《散氏盤》《石鼓文》的滋養。其筆下的楚簡書法寫情寫意,充溢著血肉氣骨,含蘊著生命的情態意韻,令人對古樸而放逸、奇崛而瑰麗的楚文化民族之魂產生遐思和追憶。