干旱瘠薄山地側柏人工林生態穩定性評價技術研究

杜振宇,葛忠強,梁 燕,李宗泰,呂雷昌,于浦云,劉魯濱

(1.山東省林業科學研究院,山東 濟南250014;2.煙臺市牟平區林業技術推廣中心,山東 煙臺264100;3.青島西海岸新區(黃島區)自然資源局,山東 黃島266000)

森林生態系統是由森林及其周圍環境和附屬物構成的,具有涵養水源、固碳釋氧、保育土壤、調節氣候、凈化環境、保護生物多樣性等諸多方面的生態功能。森林生態系統的穩定性已成為衡量生態系統結構和功能最重要的依據。生態系統穩定性的內涵主要包括抵抗力、恢復力、持久性和變異性[1]。生態系統穩定涉及因子眾多,各指標之間關系復雜,需要多角度考慮。專家學者在人工林穩定性評價系統研究中一般根據某一區域空間的目標樹種,研究特定的穩定性指標,最后總結出這一區域的評價系統。

我國人工林保存面積居全球第一,人工林不再僅僅是提供林木產品,其生態功能和社會經濟效益日趨顯現,可改善人居環境,景觀功能顯著。對人工林生態系統開展穩定性研究,有利于保持森林生態穩定,最大化發揮森林多種功能,保護生物多樣性,防止地力退化,從而讓森林擁有更大產出值、生產力,對于實現森林的可持續發展擁有重大意義。

側柏(Platycladus orientalis)對氣候、土壤條件有較強的適應性,抗逆性強,成為我國荒山綠化時的主要造林樹種。側柏作為干旱瘠薄山地重要的森林更新和造林樹種,在涵養水源、防風固沙、減少徑流、保持水土、凈化空氣等方面發揮了重要的生態功能。但目前對其生態效應的研究還較少,僅有少量報道,在其生態穩定性研究方面尚屬空白。本文以魯中地區長期側柏人工林為對象,對其生態穩定性開展初步研究,對于全面發揮側柏人工林生態效益,促進干旱瘠薄山地生態環境建設具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 調查區概況

魯中山區位于山東省中部,行政區劃主要有濟南、淄博、泰安、濟寧等地市,面積約6.5 萬km2,山區與丘陵占總面積的70%以上,屬于山東省內地勢最高、山地最集中的區域,海拔1000 m 以上的山地有泰山、魯山、沂山等。由這些主峰向四周逐漸低為海拔500 m 以下的低山丘陵。該區屬于暖溫帶濕潤氣候區,氣候垂直分布現象明顯,年平均氣溫12.0~14.5 ℃,大于10 ℃積溫約為4200~4600 ℃,日照時數2500~2800 h,無霜期190~220 d,年平均降水量700~900 mm 之間,降雨量多集中在6-9月。年平均空氣相對濕度為60%,為半濕潤狀態。由于酸性母巖與鈣質母巖呈相間分布,區域內土壤以棕壤、褐土和砂姜黑土為主,主要植被類型為落葉類闊葉樹種和松柏類樹種為主,代表樹種主要有側柏、油松、赤松、麻櫟、榆、刺槐等[2]。

1.2 樣地設置

試驗于2017年6-10月進行。試驗地點共有3處,樣點1 設在山東省林業科學研究院燕子山實驗林場,位于濟南市歷下區;樣點2 設在原山林場,位于淄博市博山區;樣點3 設在黑峪林場,位于濟南市歷城區彩石辦事處。供試林分為長期側柏人工林,整體郁閉度較大,80%的林分郁閉度在0.8 以上。上述樣點的側柏人工林多營造于20世紀60年代中期,主要分布于山坡地,土壤類型均為石灰性褐土,土層較薄,石礫含量較高。

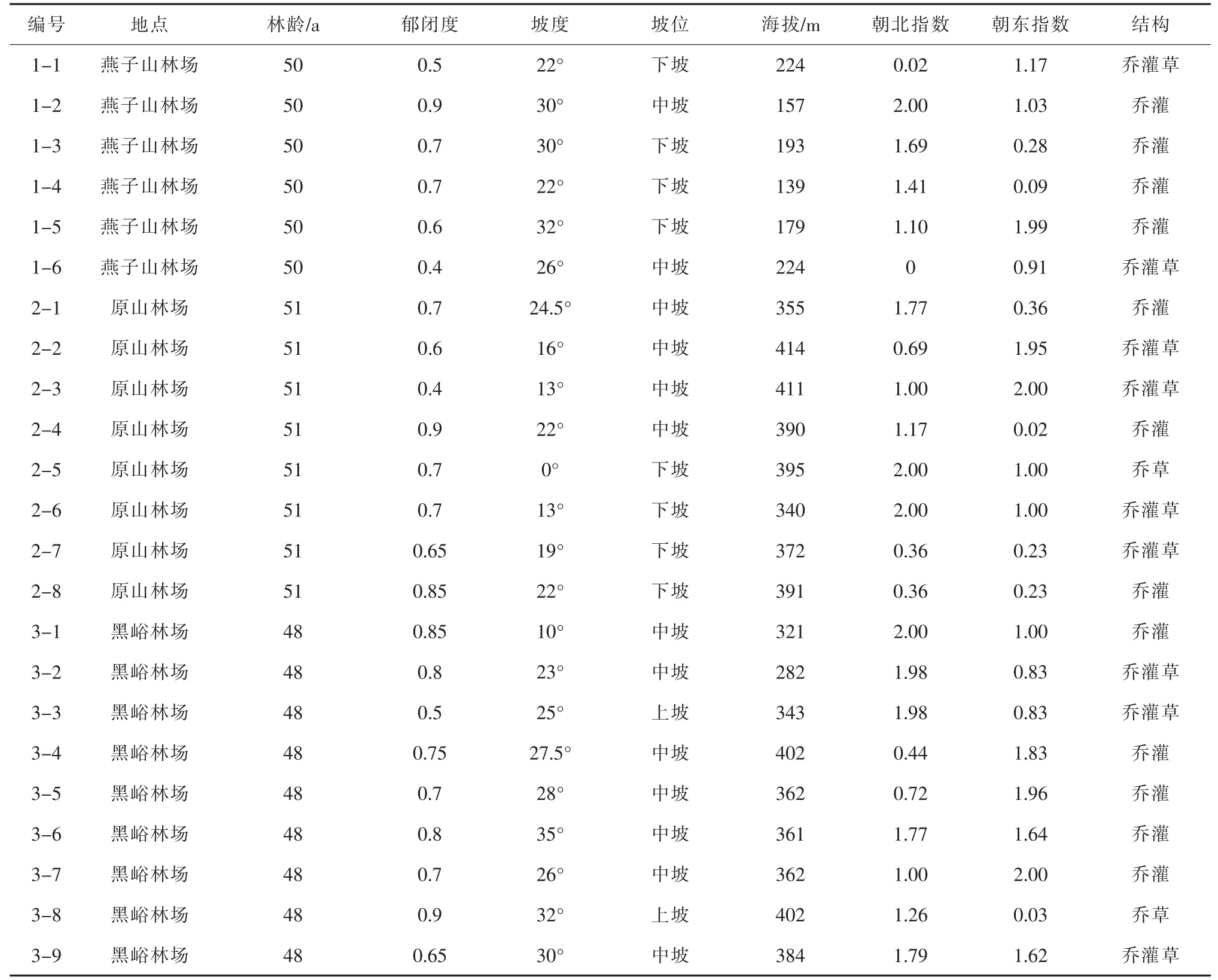

表1 側柏人工林樣地概況

在各樣點選取不同密度和郁閉度的側柏人工林,試驗點1、2、3 分別設置6、8、9 個樣地,每塊樣地面積為100~400 m2,林下植被主要以灌木為主,少數樣地草本植物較多。調查時記錄樣地的經緯度、海拔、坡度、坡向、坡位等立地因子。為便于統計分析,將坡向進行數字化處理,分別計算出林分的朝北指數和朝東指數,朝北指數=1+cosθ、朝東指數=1+sinθ[3]。

1.3 研究方法

1.3.1 喬木層調查

對所設23 塊樣方中的側柏進行每木調查,記錄樣方內側柏的存活株數、死亡株數、間伐株數、胸徑、樹高、冠幅、枝下高、葉面指數等生長指標,分別計算不同側柏林的林分密度、保存率、冠層高、材積和生物量。其中,胸徑、樹高、冠幅、材積、冠層高、葉面指數、年均生物量的調查和計算方法參見文獻[4-5]。將喬灌草、喬草、喬灌、純喬木四種林分結構分別賦值為4、3、2、1 作為結構系數。

在各樣方中選取胸徑接近平均值的側柏樹木3 株,使用高枝剪分別采集其冠層中部葉片,4 個方位均采集200 g 左右,混勻后帶回實驗室殺青、烘干后,采用H2SO4-H2O2消化分別測定葉片中的氮、磷和鉀含量。氮含量采用凱氏定氮法測定,磷含量采用釩鉬黃比色法,鉀含量采用火焰光度計法[6]。

1.3.2 土壤取樣與分析

在每塊樣地采用蛇形取樣法采集0-20 cm 土層土壤樣品,混合均勻后用四分法取1 kg 土樣,裝袋后帶回實驗室。將土樣自然風干后分別過20 目篩和100 目篩備用。

選取土壤物理指標8 個,分別為土壤硬度、腐殖層厚度、容重、孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、毛管持水量、粘粒含量。選取土壤化學指標7個,分別為pH 值、電導率(EC)、陽離子代換量(CEC)、有機質、水解氮、有效磷、有效鉀。選取土壤生物指標4 個,分別為過氧化氫酶、脲酶、蔗糖酶活性和細菌數量。土壤各項指標測定方法參見文獻[7]。

1.3.3 林下灌草層調查

采用典型取樣的方法,在每塊樣地內沿對角線設置3 個5 m×5 m 灌木樣方和3 個1 m×1 m 草本樣方,分別調查并記錄樣方內灌木和草本植物的種名、個體數(株數或叢數),取樣測定并計算樣地林下植被生物量。林下蓋度測定采用樣線法,即根據有植被的片段占樣線總長度的比例來計算植被總蓋度。計算各樣地側柏林下灌草層的群落多樣性指標,包括Patrick 豐富度指數、Margalef 豐富度指數、Shannon-Wiener 指數、Simpson 優勢 度指 數、Pielou均勻度指數和Alatalo 均勻度指數。具體調查及各指標計算方法參見文獻[8]。

1.4 數據處理與分析

1.4.1 側柏林喬木層、土壤和灌草層質量評價

由于各調查指標對評價目標的影響并不一致,因此采用因子分析對側柏人工林的喬木層、土壤層和林下灌草層的質量優劣進行綜合評價。因子分析法是把原來多個指標簡化為少數幾個綜合指標的一種方法,這些綜合指標能夠盡可能地反映原來多個指標所反映的信息,具體步驟參見文獻[9]。

1.4.2 側柏林生態穩定性評價

根據各樣地側柏林的喬木層、土壤和灌草層的質量綜合分值(Ui、Si和Bi),分別計算出各類綜合分值的標準差(SDu、SDS和SDb),參考Zhang 等[10]計算草地生態穩定性的方法,然后按下式計算出不同側柏林生態系統的穩定性分值(Qi)。

上述公式可反映出喬木層、土壤和灌草層三個子集在森林生態系統中的權重大小,更具科學性。標準差越大的子集,說明數據離散度高,差異越大,因而其穩定性相對就會越差一些。最后對穩定性分值進行標準化轉換,使其介于0~1 之間,從而獲得側柏林生態系統穩定性指數(Si)

1.4.3 統計分析

采用判別分析(Discriminant Analysis)對側柏林穩定性分類的合理性進行驗證,所用數理統計軟件為XLstat 6.19。本研究涉及到的其它分析方法,如方差分析、回歸分析等,均使用統計軟件SPSS 18.0 進行。

2 結果與分析

2.1 側柏人工林喬木層、土壤和灌草層質量評價

側柏人工林喬木層和灌草層的質量評價結果分別見課題組發表論文[8,11],在此不再贅述。由于土壤指標較多,不宜放在一起進行因子分析。為更全面反映側柏人工林土壤綜合質量狀況,將供試樣地土壤樣品的8 個物理指標、7 個化學指標和4 個生物指標分別進行因子分析來評價土壤物理質量、化學質量和生物質量。

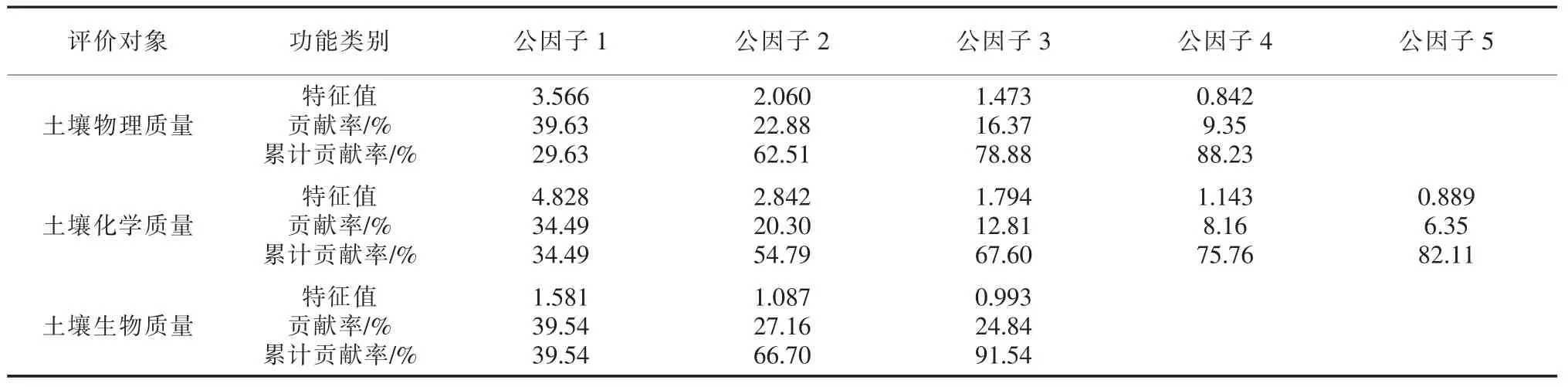

三類土壤指標數據經標準化后通過計算,分別選擇前4、5 和3 個公因子,累積方差貢獻率分別為88.23%、82.11%和91.54%(表2),均包含了絕大部分原始數據的足夠信息,能滿足因子分析的要求。因子分析中一般要求所提取的公因子能反映全部信息的80%以上即可。

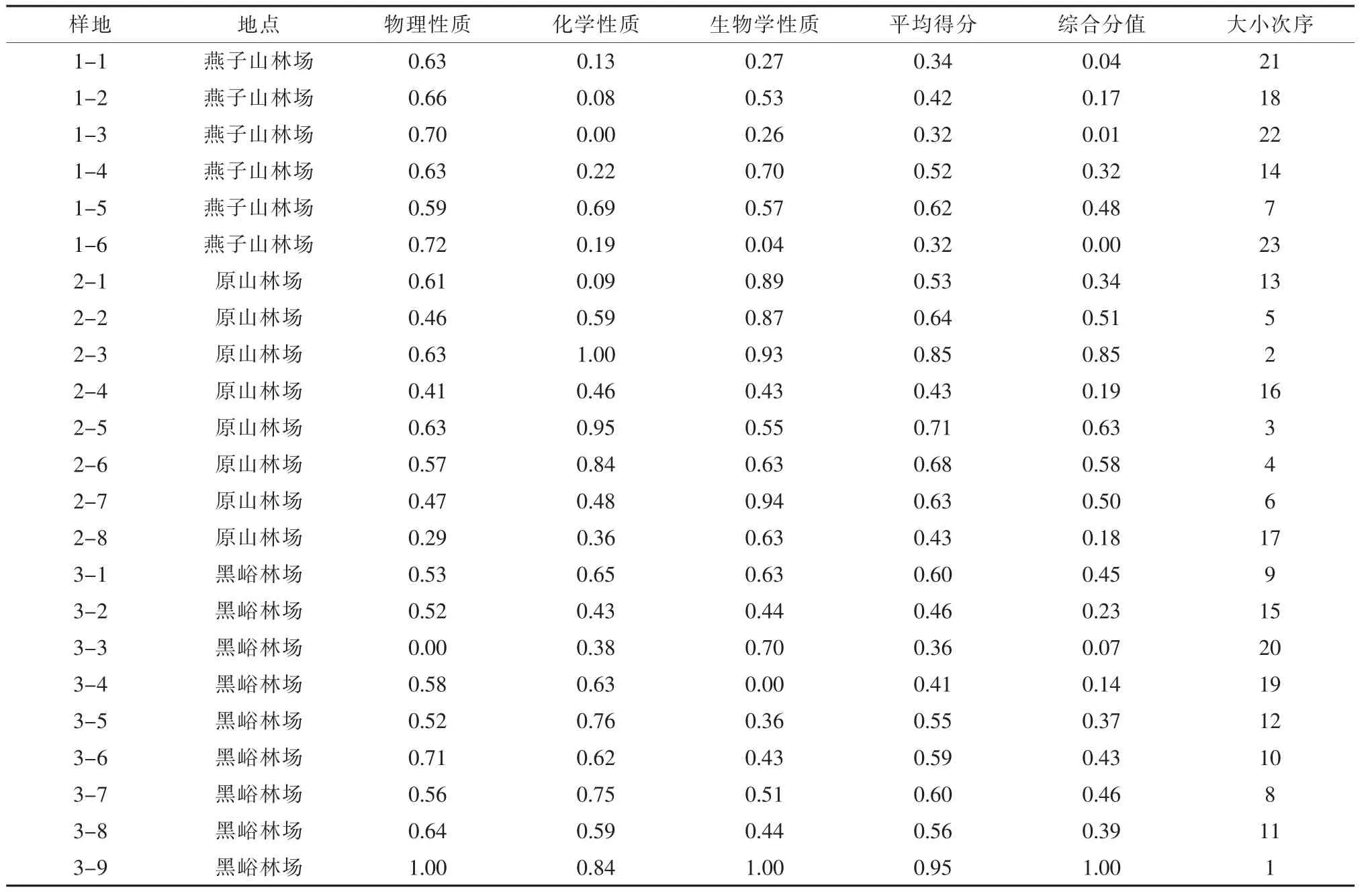

林地土壤質量是由其特物理性質、化學性質和生物學性質綜合決定的,以這3 個重要性質綜合分值的算術平均值作為土壤質量的評分值,再通過標準化,最終得到不同樣地側柏人工林土壤質量的綜合分值(表3)。

表2 土壤物理、化學和生物學性質公因子特征根及貢獻率

表3 不同樣地的土壤質量評分

2.2 側柏人工林生態穩定性評價

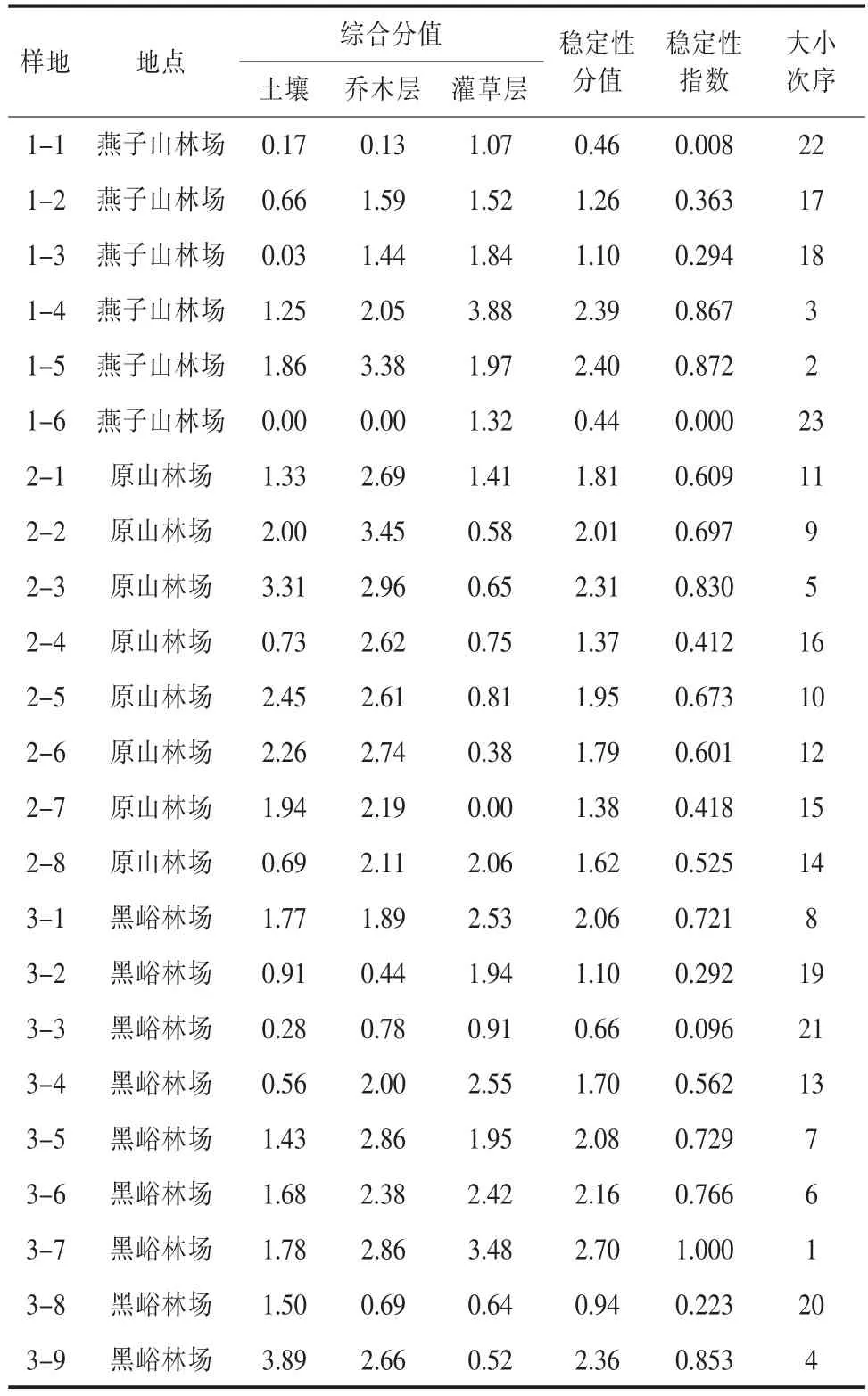

山東省干旱瘠薄山地側柏人工林多數營建于20世紀60年代,造林時間較長,加之林分密度偏高,因此整體郁閉度很高。由于林地多位于魯中、魯南石灰巖山地,氣候干旱,土地瘠薄,土壤肥力較低,其穩定性首先體現在林木植物對環境的適應性方面。因此,喬木層林木生長狀況和林下灌草層植物多樣性應作為山東省干旱瘠薄山地側柏人工林穩定性評價的重要指標。同時,土壤理化性質是影響側柏和林下植被生長的關鍵性因素,對涵養水土、穩定地表有直接的作用。因此,側柏人工林生態系統穩定性評價指標體系應從土壤理化性質、林木生長狀況以及林下草本植物多樣性三個方面篩選指標因子進行構建。根據各樣地側柏林的喬木層、土壤和灌草層的質量綜合分值,取三者均值得出不同側柏林生態系統的穩定性分值,最后對穩定性分值進行標準化轉換,獲得側柏林生態穩定性指數(表4)。

表4 不同樣地側柏林人工林生態穩定性指數與排序

由表4 中可以看出,穩定性指數最高的前5 個側柏林分別依次為黑峪林場7 號、燕子山林場5號、燕子山林場4 號、黑峪林場9 號和原山林場3號;而穩定性最差的供試林分為燕子山林場6 號,燕子山林場1 號和黑峪林場3 號側柏林的生態穩定性也相對較差。對比不同試驗點側柏林穩定性差異,由圖1 可以看出,原山林場側柏林穩定性指數平均值最高,與黑峪林場相差不大,兩者均明顯高于燕子山林場側柏林。燕子山林場側柏人工林的穩定性指數雖然平均值相對較低,但在23 個供試林分中穩定性排前兩名的側柏林均位于該樣點,說明燕子山林場側柏人工林的穩定性在不同樣地間存在很大差異,數據離散性較大。

2.3 評價體系的建立

2.3.1 側柏林生態穩定性等級分類

根據供試側柏林穩定性綜合評價結果,按穩定性指數(S)大小將側柏林生態系統穩定性分為4 個等級:

(1)高度穩定,當S ≥0.8 時,非常穩定,短期內不必更新改造;

(2)中度穩定,當0.6≤S<0.8 時,中等程度穩定,短期內可進行小幅度更新改造;

(3)低度穩定,當0.4≤S<0.6 時,穩定性較差,短期內需要進行大幅度更新改造。

(4)不穩定,當S<0.4 時,穩定性非常差,急需盡快進行大幅度更新改造。

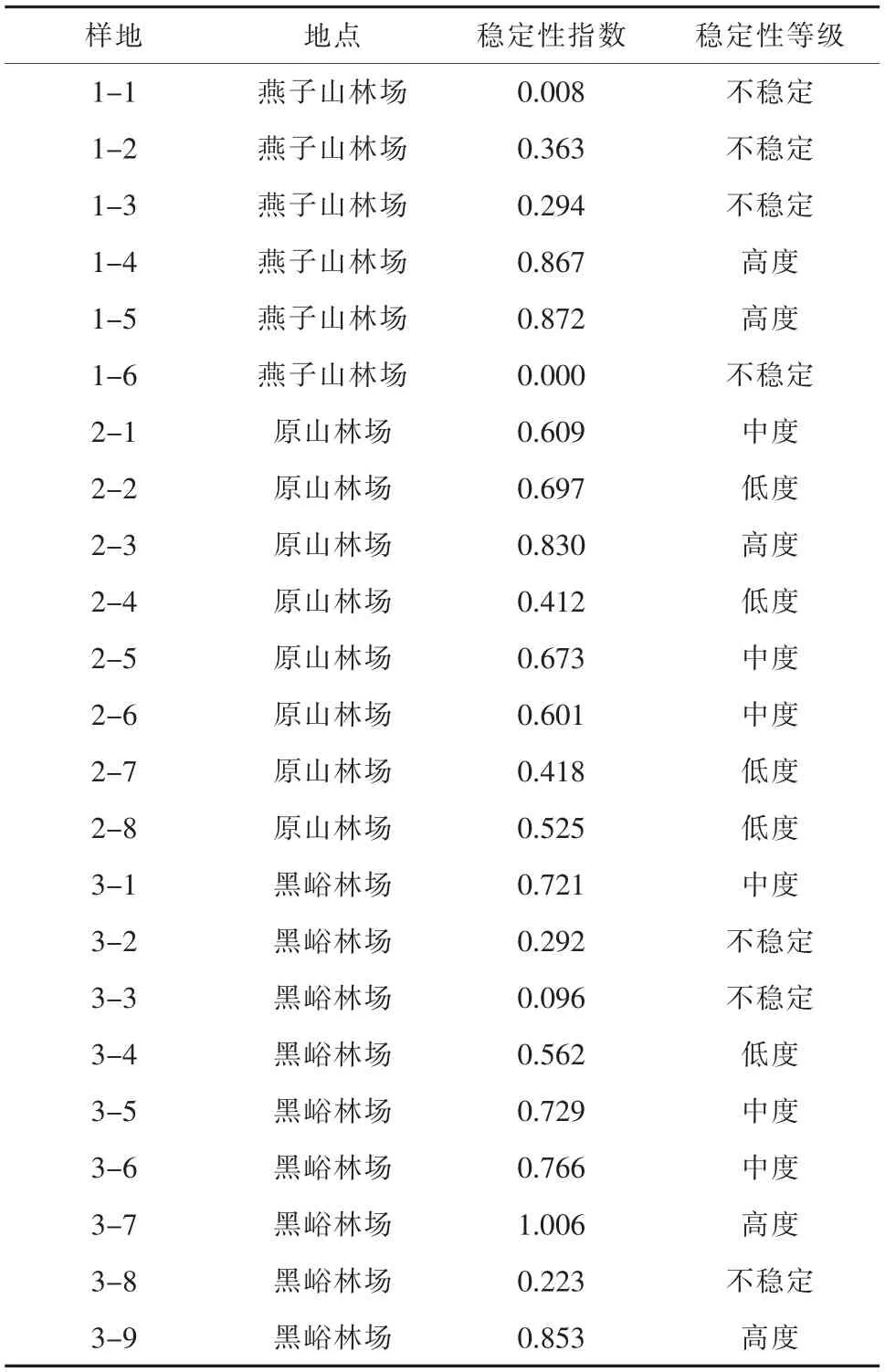

按照這一分類規則,將23 個供試樣地側柏林的生態穩定性分類后列于表5,其中生態穩定性為“高度”的側柏林5 個,“中度”的有6 個,“低度”的有5 個,“不穩定”的為7 個。具體如表36所示。

表5 供試側柏人工林的生態穩定性等級

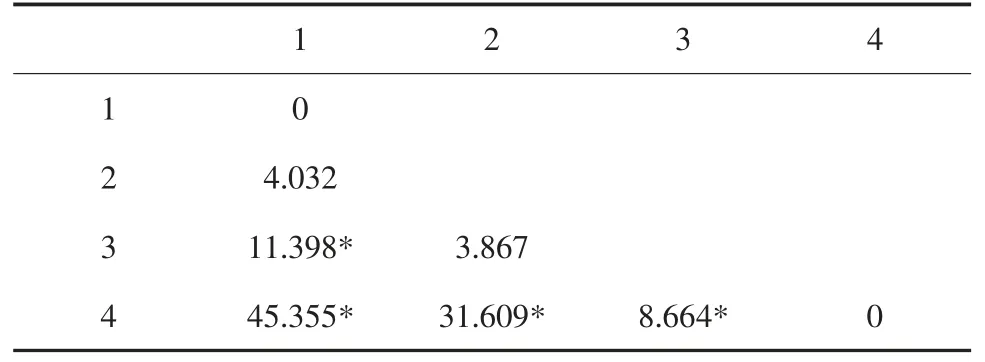

由于此分類是根據研究結果和穩定性指數大小進行的人為劃分,具有一定主觀性。因此,采用判別分析來驗證穩定性等級分類的合理性。為便于計算和統計,將等級“不穩定”、“低度穩定”、“中度穩定”和“高度穩定”分別賦值為1、2、3 和4。將23 個林分的等級值作為因變量(Y),將所有林分的土壤、喬木層和灌草層的質量綜合分值作為解釋性自變量進行判別分析。結果經Wilks’Lambda 檢驗達極顯著水平(P <0.01),說明判別分析結果有效。四個類別兩兩間的平方馬哈拉諾比斯(Mahalanobis)距離經F 檢驗后(表6),發現第1、2 類間和2、3 類之外未達到顯著性,其余任何兩類間均達到顯著性水平(P <0.05)。

表6 不同類別之間平方馬哈拉諾比斯距離的F 值

經計算得到的各類等級判別方程分別為

Y1=-66.816+20.741 X1+17.410 X2+15.447 X3;

Y2=-45.341+15.907X1+15.632X2+12.045 X3;

Y3=-27.417+10.842X1+12.802X2+8.894X3

Y4=-8.676+6.929 X1+5.414 X2+5.688 X3,

式中Y1、Y2、Y3、Y4分別為高度、中度、低度和不穩定的判別值,X1、X2和X3分別為各樣地側柏林的土壤、喬木層和灌草層的質量綜合分值。將每個樣地側柏林分的X1、X2和X3分別代入相應方程求得Y1~Y4,數值最大的Yi 即表示此樣地穩定性為i 等級。從表7 中的判別分析結果可以看出,統計分析軟件根據側柏林土壤、喬木層和灌草層的質量綜合分值判定的各林分穩定性等級與表5 中的分類相比,僅有一個樣地(1-2)判定結果出現偏差,吻合率高達95.7%,這充分驗證了本研究確定的側柏林生態穩定性等級分類標準是非常合理的。

表7 側柏林分類的判別分析結果

2.3.2 評價指標的篩選

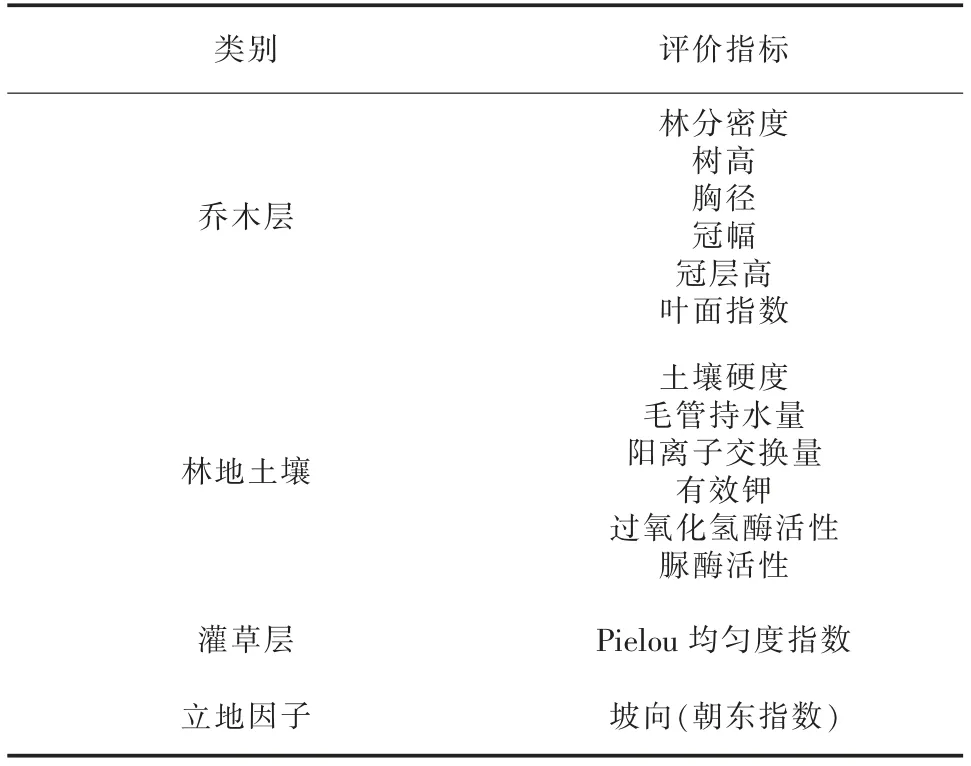

為探討林分不同觀測指標對生態穩定性的影響,分別將立地因子以及喬木層、土壤和灌草層所有觀測指標共55 個指標分別與林分穩定性指數進行相關性分析,共篩選出16 個具有顯著性相關的指標(P<0.05),具體見表8,其中包括立地因子1 個(坡向)、林下生物多樣性指標1 個(Pielou 均勻度指數)、林地土壤物理性狀2 個(土壤硬度、毛管持水量)、土壤化學性狀2 個(陽離子交換量、有效鉀)、土壤生物性狀2 個(過氧化氫酶活性、脲酶活性),余下的8 個相關顯著指標均為側柏林木生長指標,分別為:樹高、胸徑、材積、年均生物量、冠幅、冠層高、葉面指數和林分密度,說明喬木層質量優劣對于側柏林生態系統的穩定性是至關重要的。

在所有相關性顯著的觀測指標中,只有土壤硬度和林分密度與側柏林穩定指數呈負相關,結果說明土壤硬度越高時,越不利生態系統的穩定,這可能是由于土壤硬度較高時會影響到林地植被的生長;結果還表明,林分密度越大時,喬木層生物產量會出現降低趨勢,而喬木層生長對側柏林生態系統穩定影響較大,這和前面的研究結果相一致。

材積和年均生物量是由胸徑、樹高和密度等指標間接計算而得,為避免重復使用,在此不再將這兩個指標篩選為側柏林生態穩定性評價體系。因此,通過相關性分析,共選出14 個觀測指標共同組成側柏林穩定性評價指標集(表9)。

表8 與側柏林穩定性指數相關顯著的觀測指標

表9 側柏人工林生態系統穩定性評價指標

2.4 穩定性指數的預測方法

(1)多元線性回歸分析

確定評價指標集后,以側柏林穩定指數為因變量(Y),以14 個評價指標為自變量(Xi)進行多元回歸擬合分析。回歸方程為:

Y=-1.973-0.002 X1+0.004 X2+0.005 X3+0.001 X4+0.836 X5-0.017 X6+0.347 X7+0.102 X8+0.009 X9+0.058X10-0.005 X11+0.049 X12+4.47×10-5X13-0.04X14(R2=0.954,F=7.857),式中X1~X14依次為土壤硬度、毛管持水量、陽離子交換量、有效鉀、過氧化氫酶活性、脲酶活性、樹高、胸徑、冠幅、冠層高、葉面指數、密度和朝東指數。經F檢驗結果表明,回歸效應達到極顯著水平。

(2)逐步回歸分析

上述擬合得出的多元回歸程雖然可以用于側柏林生態系統穩定性預測,但所需指標太多,在實際工作中應用較為困難。因此,為了進一步精簡自變量,分別采用向前法(Forward)和向后法(Backward)對觀測數據進行逐步回歸分析,同樣以側柏林穩定指數為因變量(Y),以14 個評價指標為自變量(Xi),擬合后的回歸方程如下:

(1)向前法:Y =-1.489+0.008 X1+0.988 X2+0.348 X3+0.102 X4(R2=0.913,F=47.443),式中X1~X4分別為陽離子交換量、過氧化氫酶活性、Pielou 均勻度指數和樹高。

(2)向后法:Y=-0.791-0.004 X1+0.006X2+0.003 X3+0.292 X4+0.091 X5(R2=0.917,F =37.567),式中X1~X5分別為土壤硬度、陽離子交換量、有效鉀、Pielou 均勻度指數和樹高。

經檢驗,上述兩個方程均達到極顯著水平,F 值均明顯高于全因子多元方程,且各因變量偏相關系數均達到顯著性水平(P<0.05),表明它們均能更可靠地對側柏林穩定性指數進行預測,推薦在側柏林生態系統穩定性評價時選擇使用。

3 結論

(1)側柏人工林生態系統穩定性指數最高的前5 個側柏林分別依次為黑峪林場7 號、燕子山林場5 號、燕子山林場4 號、黑峪林場9 號和原山林場3號;而穩定最差的供試林分為燕子山林場6 號。原山林場側柏林穩定性指數平均值最高。

(2)根據供試側柏林穩定性綜合評價結果,按穩定性指數(S)大小將側柏林生態系統穩定性分為四個等級。供試樣地側柏林的生態穩定性為“高度穩定”(S≥0.8)的側柏林有5 個,“中度穩定”(0.6≤S<0.8)的有6 個,“低度穩定”(0.4≤S<0.6)的有5個,“不穩定”(S<0.4)的為7 個。

(3)通過相關性分析,共選出14 個觀測指標共同組成側柏林穩定性評價指標集。分別包括:立地因子1 個(坡向)、林下生物多樣性指標1 個(Pielou均勻度指數)、林地土壤指標6 個(土壤硬度、毛管持水量、陽離子交換量、有效鉀、過氧化氫酶活性、脲酶活性,以及林木生長指標6 個(樹高、胸徑、冠幅、冠層高、葉面指數和林分密度)。可采用這些指標,利用多元回歸方程和逐步回歸方程對側柏林穩定性指數進行預測,推薦在側柏林生態系統穩定性評價時選擇使用。