中西藥合用治療腦源性眩暈臨床觀察

武艷芳,聶欣宇

(1.河北省廊坊市三河市中醫醫院內一科,河北 廊坊 065200;2.華北理工大學本科生,河北 唐山 063000)

腦源性眩暈的病因主要以腦干、小腦的出血或缺血性病變為主[1]。中醫認為眩暈的發生以氣血難以上達于腦,腦髓失去濡養而成[2]。血液流變學指標變化與機體的微循環障礙程度、腦組織供血供氧及腦血管意外風險存在相關意義[3]。而神經細胞營養因子在神經系統受損時能夠保護和促進神經細胞修復。本研究以中西藥合用治療腦源性眩暈效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共98例,均為2016年3月至2018年4月收治患者,依據隨機、雙盲實驗原則分為對照組和觀察組各49例,研究經本院倫理委員會審議并通過,患者簽訂知情同意書。對照組男28例,女21例;年齡20~65歲,平均(57.28±3.26)歲;病程1~7天,平均(1.25±0.62)天;風痰上擾證12例,氣血虧虛證22例,痰瘀阻竅證15例。觀察組男29例,女20例;年齡20~65歲,平均(57.46±3.32)歲;病程1~7天,平均(1.31±0.59)天;風痰上擾證13例,氣血虧虛證21例,痰瘀阻竅證15例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

西醫診斷標準:腦動脈硬化(如基底動脈硬化)或頸椎骨關節病引起的腦部血液循環障礙(由頸內動脈或(和)椎動脈的供血不足、腦蛛網膜下腔出血、高血壓性腦病和主動脈弓綜合征等)引起,或由此導致的一過性腦供血不足。除有一過性意識障礙外,常伴有腦部其他受損體征。臨床特點為頭暈、睡眠障礙、記憶力減退,還有頂枕部頭痛、輕癱、言語障礙情緒易激動等表現,一般病情緩慢發展,在體位轉變時容易出現或加重。

中醫診斷標準:符合《中醫內科常見病診療指南-中醫病證部分(眩暈)》的眩暈診斷標準。

納入標準:①年齡20~65歲;②符合中、西醫診斷標準;③經影像學檢查定位在腦干及小腦部位病變。

排除標準:①伴發精神疾病;②嚴重腦出血、外傷、中毒及腦腫瘤;③對治療藥物過敏;④脫髓鞘疾病及神經變性病變。

2 治療方法

兩組均用甲磺酸倍他司汀[衛材(中國)藥業有限公司生產,國藥準字H20040130]12mg,1日3次,飯后口服;鹽酸氟桂利嗪膠囊(西安楊森制藥有限公司生產,國藥準字H10930003),65歲以下每晚口服2粒,65歲以上每晚口服1粒,連續用藥治療28天。

觀察組加用半夏白術天麻湯。黃芪、天麻各30g,茯苓20g,清半夏、炒白術、川芎、陳皮、石菖蒲、炙甘草、地龍、郁金各15g,紅花10g。痰瘀阻竅證加澤瀉10g,代赭石10g,氣血虧虛證加山藥15g、黨參10g,伴失眠加酸棗仁15g,頭疼加夏枯草15g、菊花10g,暴躁加梔子10g,便秘加大黃10g。日1劑,水煎分2次溫服,連續用藥28天。

3 觀察指標

測定血液流變學指標及神經細胞營養因子,血液流變學指標包括紅細胞聚集指數(Erythro-cyte aggregation index,EAI)、血小板聚集指數(Platelet aggregation index,PAG)、血漿纖維蛋白原(Plasma fibrinogen,FIB),采用全自動血細胞分析儀進行測定。神經細胞營養因子指標包括腦源性神經細胞營養因子(Brain derivednearotrophic factor,BDNF)水平、血清神經生長因子(Nerve grouwth factor,NGF),用酶聯免疫吸附法對血清樣本進行檢測。

4 療效標準

顯效:臨床癥狀(眩暈、頭昏、肢體麻木)消失。有效:臨床癥狀(眩暈、頭昏、肢體麻木)有所好轉,基本生活不受影響。無效:臨床癥狀無好轉或病情加重。

5 治療結果

觀察組顯效25例,有效22例,無效2例,總有效率95.9%。對照組顯效10例,有效29例,無效10例,總有效率79.6%。觀察組總有效率高于對照組(Z=3.533,P=0.000)。

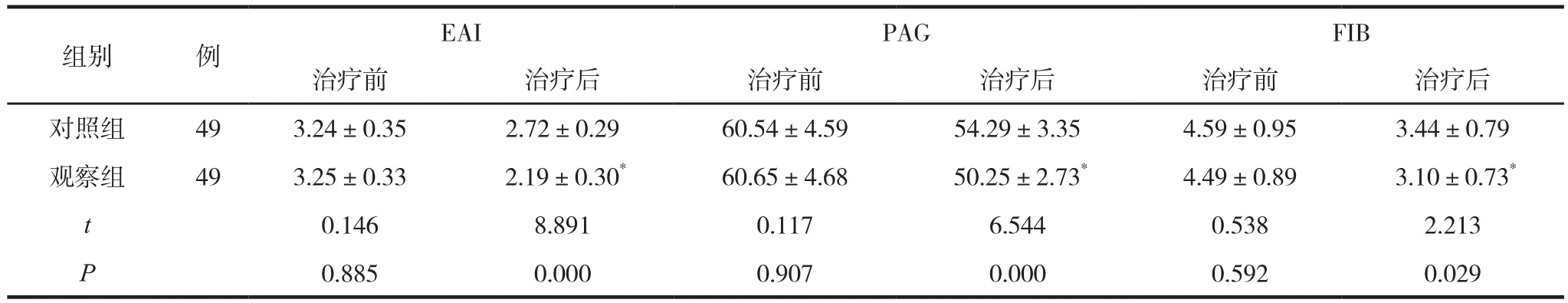

兩組治療前后血液流變學指標比較見表1。

表1 兩組治療前后血液流變學指標比較 (%,±s)

表1 兩組治療前后血液流變學指標比較 (%,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 EAI PAG FIB治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 49 3.24±0.35 2.72±0.29 60.54±4.59 54.29±3.35 4.59±0.95 3.44±0.79觀察組 49 3.25±0.33 2.19±0.30* 60.65±4.68 50.25±2.73* 4.49±0.89 3.10±0.73*t 0.146 8.891 0.117 6.544 0.538 2.213 P 0.885 0.000 0.907 0.000 0.592 0.029

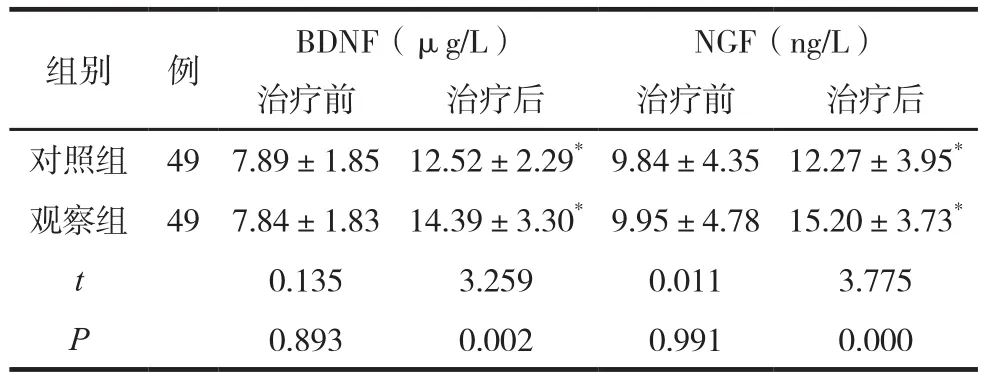

兩組治療前后神經細胞營養因子指標見表2。

表2 兩組治療前后神經細胞營養因子指標比較 (±s)

表2 兩組治療前后神經細胞營養因子指標比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 BDNF(μg/L) NGF(ng/L)治療前 治療后 治療前 治療后對照組 49 7.89±1.85 12.52±2.29*9.84±4.35 12.27±3.95*觀察組 49 7.84±1.83 14.39±3.30*9.95±4.78 15.20±3.73*t 0.135 3.259 0.011 3.775 P 0.893 0.002 0.991 0.000

6 討 論

腦源性眩暈是病灶位于腦部而發生的一類伴有眩暈癥狀的疾病總稱,大多有腦供血不足或血壓異常,屬于系統性中樞性眩暈。倍他司汀能夠增加腦及小腦內血流量,氟桂利嗪能夠阻止鈣離子跨膜進入細胞。倍他司汀聯合氟桂利嗪治療眩暈療效較好[4-5]。

中醫認為,眩暈病機為肝腎陰虛、風火上泛;痰濁中阻、清陽不升;氣虛血瘀、腦絡淤阻。治當滋補氣血,滋養髓海,除濕化痰,上清降濁,活血化瘀,鎮肝息風。半夏白術天麻湯方中半夏化痰燥濕,白術、茯苓利水健脾,天麻平肝熄風,川芎、紅花、地龍活血通經,陳皮理氣燥濕,黃芪益氣,石菖蒲醒腦益智、開竅豁痰,郁金行氣解郁,甘草調和諸藥。藥理研究表明,黃芪、地龍、紅花能夠促進超氧化物歧化酶活性提升,降低機體氧自由基損傷水平,達到保護腦組織作用。

中西藥合用治療腦源性眩暈能夠有效降低血液流變學指標,提高神經細胞營養因子水平,增強療效。