洱源臺觀測環境條件變化對形變觀測數據的影響*

彭鈺翔,黃麒瑾,崔慶谷

(云南省地震局,云南 昆明 650224)

0 引言

前兆觀測數據的長期穩定性是地震預測及地震危險性判定的前提條件,涉及觀測數據的可靠性與真實性,直接影響觀測數據在中長期及短臨預測中的作用(車用太,魚金子,2013)。在云南多年的中短期預測預報及地震趨勢判定中,前兆數據的破年變異常是未來地震危險性判定的重要評判依據之一(李智蓉等,2018),需要結合歷史震例對幾年、甚至十幾年的連續觀測數據進行對比分析,這個環節需要確保前兆數據在幾年甚至更長時間段內是穩定的、量化標準是一致性、數據是前后可比較的。

然而,在連續十幾年的觀測中,由于各種干擾因素的存在,近場環境條件的改變難以避免(哈輝,2004)。此類事件可能導致前后觀測數據的不一致,如本底信號幅度增大、組分減少或增加等等。預報人員在使用這些被干擾的數據時,難以回溯識別十幾年前引起數據變化的真正原因,并可能導致對未來震情的誤判。長期以來,監測人員對影響觀測數據的各種干擾事件進行了研究,取得了大量的研究成果,如王梅等(2004)基于山東省數字形變臺的固體潮分鐘值資料,討論了氣壓、雷電、儀器故障、進人等干擾因素對數據的影響;孫伶俐等(2014)利用小波分析方法,研究大氣環境變化各因素對湖北省形變觀測數據的影響。但這些研究主要是針對臨時出現的、孤立的典型干擾事件展開,沒有從數據質量的長期演變過程來分析各種潛在干擾事件對觀測數據的影響。鑒于此,本文以洱源地震臺記錄的長達12年的形變觀測數據的變化過程為研究重點,分析數據質量隨環境條件的改變,給出保證數據質量長期穩定的建議措施。

1 觀測臺站及數據的基本情況

洱源地震臺觀測硐室緊靠洱源盆地西邊界山麓,紅河斷裂、鶴慶─洱源斷裂、麗江─劍川斷裂、龍蟠─喬后斷裂以及程海斷裂在此交匯(房艷國等,2015)。該區域地質背景為前奧陶紀變質巖區,區域內地熱資源豐富,站點附近200 m范圍內有多個溫泉出水點,地熱分布主要受構造活動控制(周真恒等,1995)。觀測硐室自業務樓2層開辟入口,進深70 m,覆蓋層厚約60 m,由于受地熱控制,硐室內部溫度高、濕度大,溫度常年保持在25~28 ℃,相對濕度在98%以上。硐室進深70 m后,進一步開挖建成EW、SN、NE向3個形變觀測室,其中,EW向觀測室緊鄰測震觀測室。各測項平面布局如圖1所示。

圖1 洱源地震臺各測項平面布局

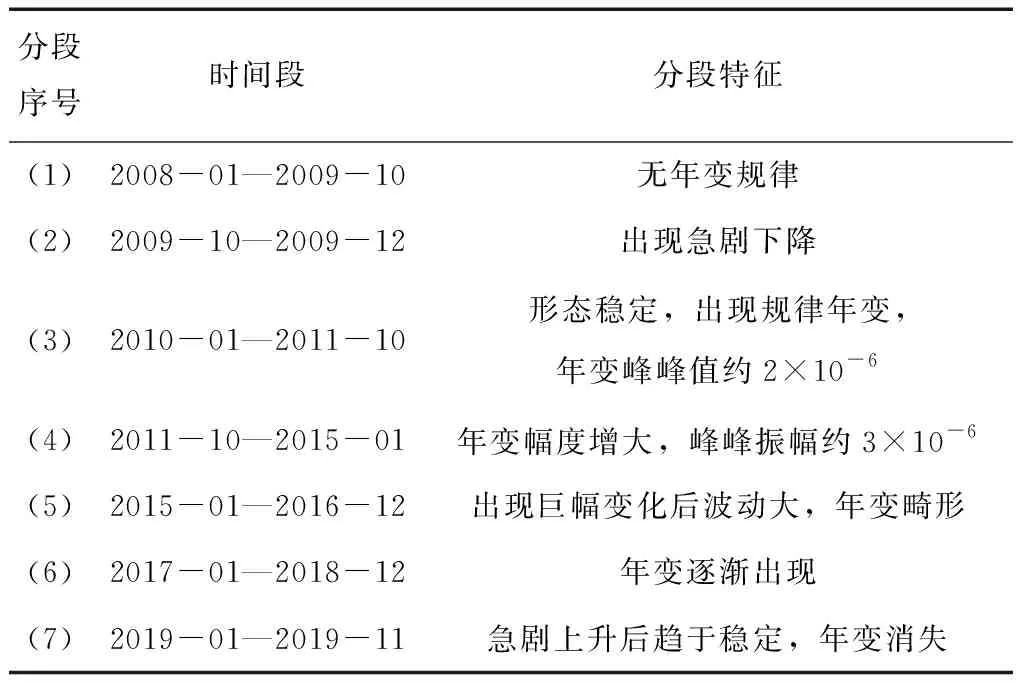

洱源形變數字化觀測儀器及輔助測項于2007年8月建設完成,2008年儀器進入穩定運行狀態并產出可靠的觀測數據。圖2為2008年1月1日—2019年11月17日洱源臺洞體應變NS向及硐室溫度分鐘值變化曲線。從圖2a可以發現,洞體應變觀測數據形態呈現分段特征,具體見表1,且這種數據分段特征在輔助觀測的硐室溫度數據中也同步出現,原因有待落實。

表1 洱源臺洞體應變觀測數據形態的分段特征

圖2 洱源臺洞體應變NS向(a)與硐室溫度(b)數據變化形態Fig.2 Data of long-term cave strain observation in NS(a)and temperature of observation tunnels(b) at the Eryuan seismic station

2 硐室溫度與洞體應變數據的關系分析

2.1 硐室溫度年變化對洞體應變數據的影響

長期的觀測實踐證明,洞體應變數據主要受溫度、降雨、近場載荷變化等因素的影響。其中,硐室溫度變化對其影響最為普遍(高昂,2013)。因此,《地震臺站建設規范——地形變臺站》(DB/T8.1—2003)中對形變觀測硐室溫度有嚴格的規定,要求年溫差≤0.5 ℃,日溫差≤0.03 ℃。

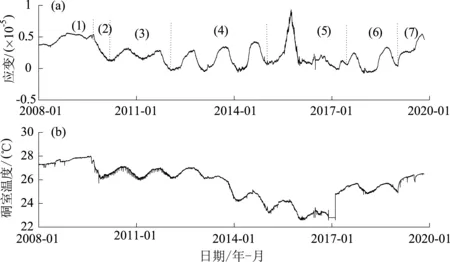

以圖2中(1)~(3)段數據為重點研究對象,分析其年變的局部特征。通過對比洞體應變與硐室溫度數據的細部特征(圖3),可以發現兩者變化基本同步,且變化規律極其相似,2組數據之間基本滿足線性關系。圖3b顯示,2009年10—12月硐室溫度急劇降低,降幅約為1.5 ℃,其后出現了規律的年變,該年變幅度已經不滿足規范的要求。

圖3 洱源臺洞體應變NS向(a)與硐室溫度(b)數據局部放大對比圖Fig.3 Partial enlarged contrast charts between cave strain observation in NS(a)and temperature of observation tunnels(b)at the Eryuan seismic station

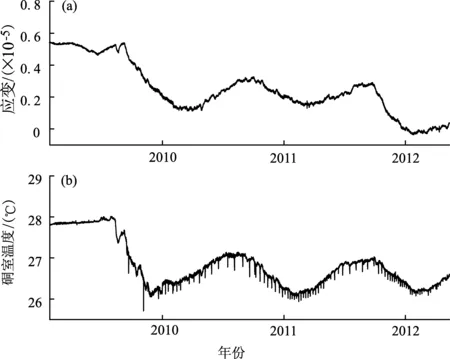

為確定上述判斷,用2組數據做最小二乘擬合,擬合結果如圖4所示。擬合結果表明,除個別干擾引起的離散點外,洞體應變記錄數據y與洞體溫度數據T之間滿足下列線性關系:

圖4 洱源臺洞體應變NS向與硐室溫度數據的最小二乘線性擬合結果Fig.4 Results of least square fit between cave strain observation in NS(a)and temperature of observation tunnels(b)at the Eryuan seismic station

y=aT+b

(1)

式中:a=0.208 20,b=-5.523 9。

2.2 硐室溫度日變化對洞體應變數據的影響

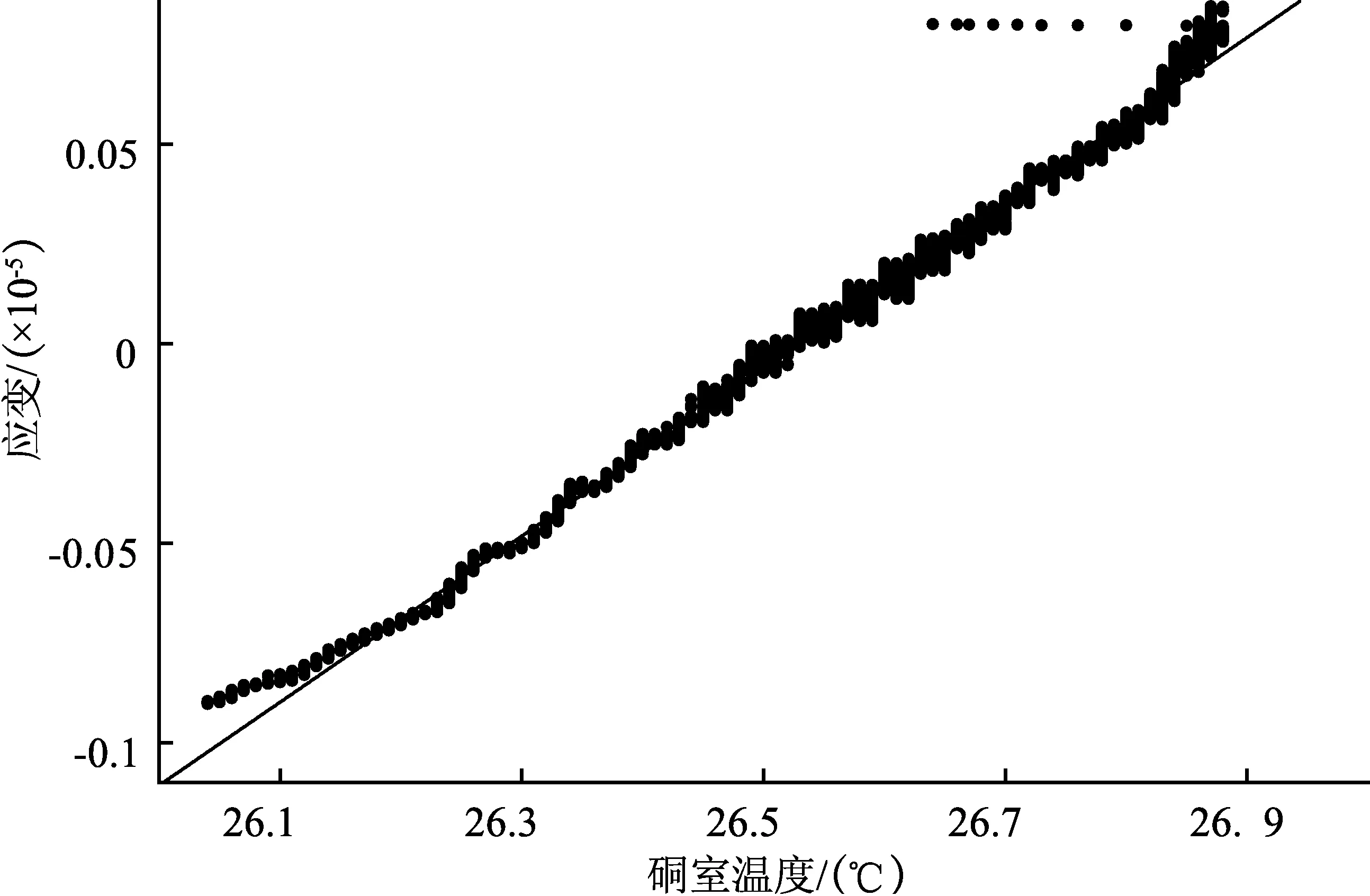

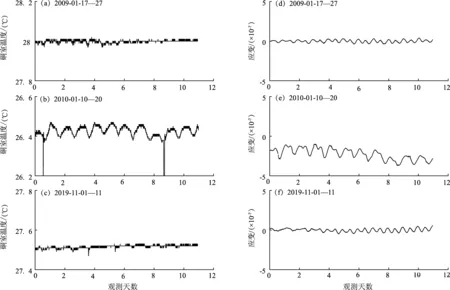

進一步分析硐室溫度對洱源臺洞體應變數據的影響,從圖2中數據的細部特征及表1可以發現,硐室溫度的日變化在2009年10月、2019年1月10日前后有2個分界,日變幅度經歷了小、大、無3個時段,對應時間段的洞體應變數據也經歷了同樣的3個階段。圖5從各時段分別選取了11天的觀測數據進行展示。

圖5 3個時段洱源硐室溫度日變幅(a~c)及其對應的洞體應變數據(d~f)

由于圖5a~c中的縱坐標跨度相同(0.4 ℃),可直接對比3個時段信號的強度:第一時段硐室溫度穩定在28 ℃左右,日變幅非常微小,圖5a中甚至看不到明顯的日變;第二時段日變出現,變幅在0.1 ℃左右(圖5b);第三時段:日變再次消失,數據比第一階段更穩定(圖5c)。圖5d~f為對應時段的洞體應變數據,其特征與硐室溫度日變化幅度相同。

2.3 引起硐室溫度變化的原因調查

綜上所述,可以初步得出如下結論:洱源臺硐室溫度和洞體應變數據的日變和年變不是由構造變動引起的,可能是由環境事件引起的,具體情況需要進一步核實。

通過查閱2007—2019年的臺站觀測日志,沒有發現引發日變幅度差異的近場環境事件。再查詢《云南省地震監測志》,并開展臺站現場調查,查明引起硐室溫度變化的環境事件如下:

(1)2009年8月12日起,因同硐室觀測的地震計受潮而故障頻發,測震觀測室與形變觀測室共用的最外側密封門被打開,僅保留內側密封門,以便降低觀測室的濕度,使地震計恢復正常,這導致形變觀測室溫度降低,并出現日變和年變。進一步分析硐室溫度數據發現,2009年8月12日,由于密封門的數量減少,導致形變觀測室溫度下降,期間外側密封門時而開放、時而關閉,因此,硐室溫度日變時而出現、時而消失,這種狀況一直持續到2009年9月15日早上9時。自2009年9月15日9時起,外側密封門一直處于打開狀態,形變觀測硐室溫度急劇下降,并出現清晰穩定的日變、年變,這種狀態一直持續到2019年1月。

(2)2013年起,形變觀測硐室溫度趨勢性下降,但下降原因不明,此間發生洱源MS5.5,MS5.0地震以及香格里拉MS5.9地震。

(3)2019年1月10日,由于采用了保溫除濕罩,同一硐室內的地震計能夠在潮濕環境下正常運行,臺站人員將密封門全部關閉,硐室溫度急劇上升,并穩定在27 ℃左右,硐室溫度日變消失。

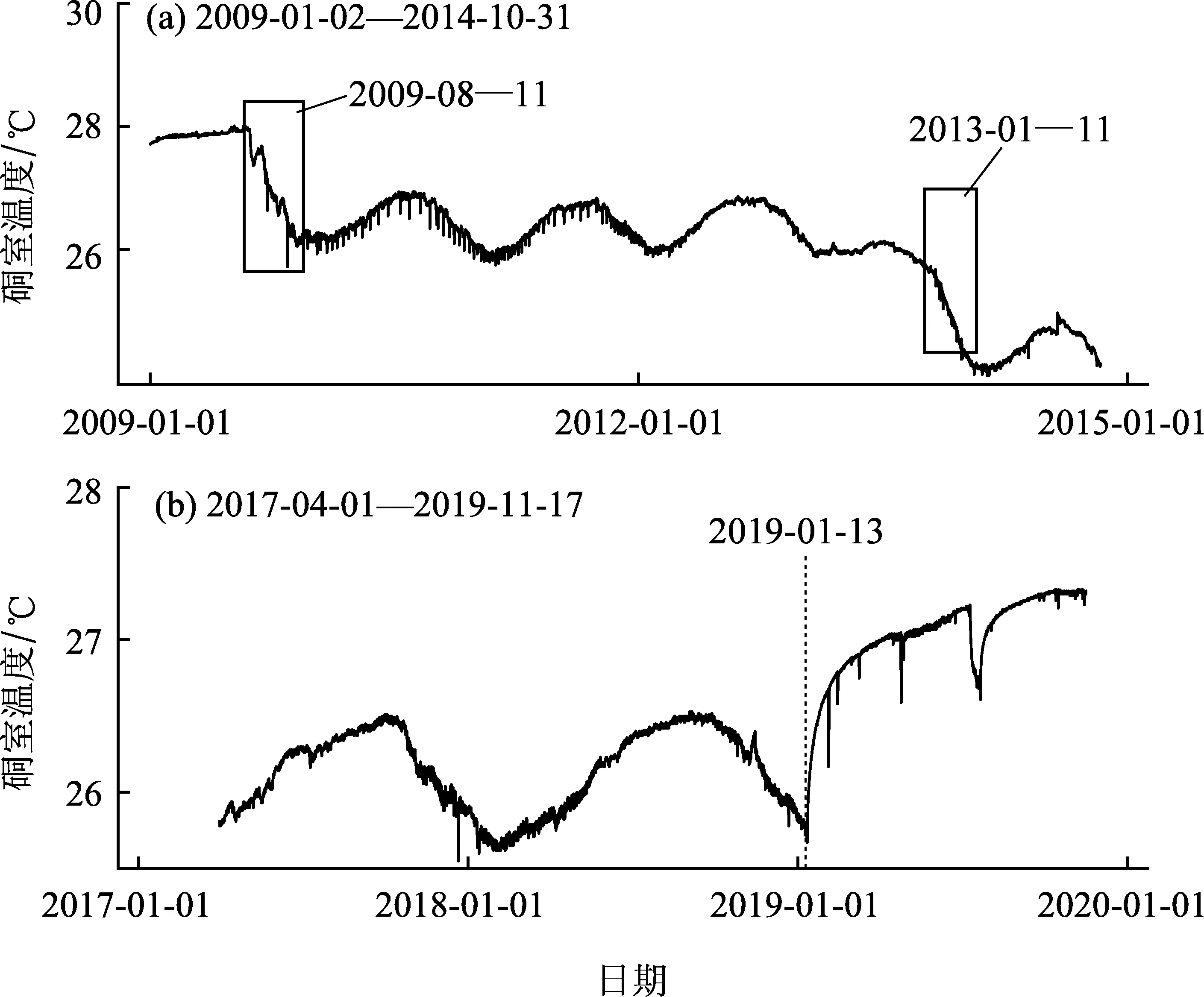

為方便展示,從2009—2019年硐室溫度數據中提取2段,如圖6所示,可以使分段特征更為明顯。圖6a中顯示有2個分界段,用方框標識,分別為2009年8—11月以及2013年1—11月的快速下降區。2009年8—11月,打開外側密封門除濕是導致硐室溫度快速下降的主要原因。與此同時,2009年10—11月洱源臺進行臺站改造,將業務樓2(圖1)拆除重建,拆除期間近場環境內的載荷發生巨大變化,這種變化導致洞體應變觀測數據中有大幅波動疊加在下降趨勢中;2013年1—11月,沒有找到對應的干擾事件,但2013年3月3日發生了洱源MS5.5,4月17日發生了洱源MS5.0地震,考慮到洱源臺屬于溫泉地熱區,不排除地下構造變動引起硐室溫度變化的可能(Floven,1986;陸明勇等,2004;張永仙等,2000),因為同一地區的井水溫觀測在2007年寧洱MS6.4地震前出現了明顯的前兆異常(劉耀煒等,2008),具體原因需進一步研究。在圖6b中,2019年1月10日開始將密封門全部關閉,硐室溫度立即回升,除了2019年10月因儀器標定引起鋸齒狀變化外,數據整體趨于穩定,年變和日變極大減小甚至消失。

圖6 洱源硐室溫度數據的分段情況

2.4 其他干擾因素的核實

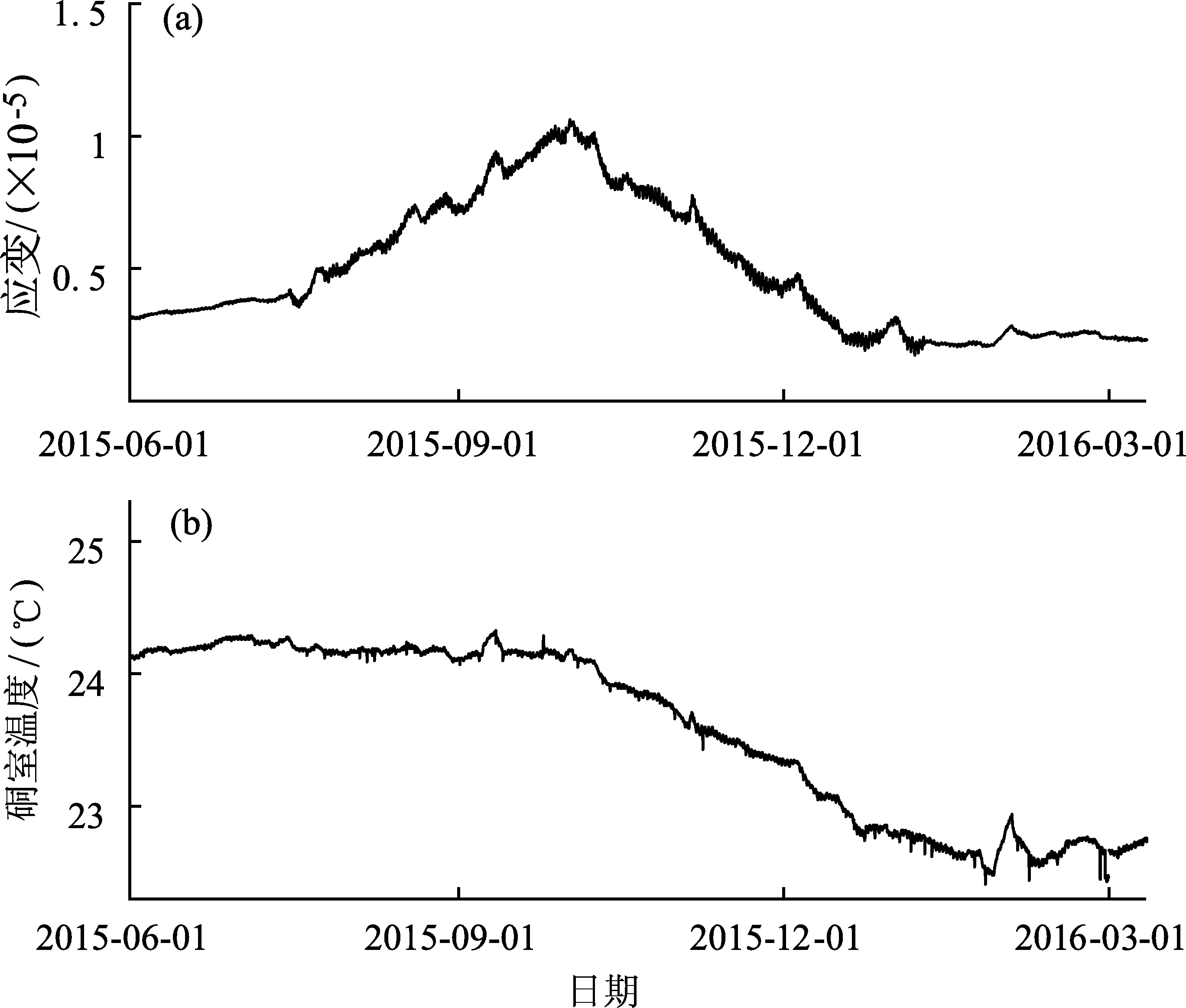

從圖2a和7a的細部特征可以看出,洞體應變NS向觀測數據有一段持續時間約8個月(2015年7月—2016年2月)的巨幅畸變,但對應時段的硐室溫度并沒有明顯畸變,見圖7b。這表明此次巨幅突變不是由硐室溫度變化引起的,進一步調查得知,這期間洱源臺再次進行臺站改造,自2015年8月開始拆除北段業務樓2(圖1)并重建,從舊樓的拆除到新樓的建成經歷了一個完整的卸載和加載過程。其中,峰值點出現的時間與舊樓拆除后場地清理完成的時間基本一致,隨后新樓開始建設,建筑材料運入并開始施工,觀測數據開始折返。由此認為,數據的變化來自于載荷的變化。

圖7 洞體應變NS向(a)與硐室溫度(b)數據細節對比

3 結論

本文對2008年1月1日—2019年11月17日洱源臺洞體形變及硐室溫度近12年的觀測數據進行分析,發現長期觀測數據中存在明顯的分段特征,其通過數據對比、日志追蹤、現場調查等方法查找原因。結果表明:近場環境事件是導致數據發生分段的主要原因。山洞環境的不穩定,如硐室溫度變化、載荷的巨大變化都可能對形變觀測質量造成影響,降低觀測數據在地震預測中的使用價值。因此,保持山洞條件及近場內的環境恒久穩定,是確保觀測數據長期穩定和一致的重要條件。監測人員在保障儀器正常運行的同時,必須密切關注環境條件變化,并判斷其對觀測數據產生的影響,及時采取補救措施,以確保觀測數據的客觀真實。