軟式內窺鏡在腹部創傷中診治作用的實驗研究

江傳燊,楊炳燦,李達周,王 雯,何小建,洪東貴,梁華東,李勝蘭

0 引 言

腹部創傷在日常生活、戰爭中都十分常見,其預后主要取決于快速、準確的診斷,及時采取干預措施。目前關于腹部創傷的治療方式尚未達成統一共識,至今開腹探查仍然是腹部創傷診斷和治療的主要手段之一。有數據表明,腹部創傷陰性開腹探查率可達20%~30%[1]。為了減少不必要的剖腹探查,尋求微創化的手術方式,以腹腔鏡為代表的微創技術在腹部創傷中的應用逐漸受到重視。經過幾代人的努力,腔鏡技術在腹部創傷的診治已經取得了可觀的進展[2]。經自然腔道內鏡手術[3](natural orifice transluminal endoscopic surgery,NOTES)作為更加微創化的手術方式自問世以來一度掀起了世界內外科醫師的研究狂潮[4-5],已有不少研究表明軟式內鏡對腹腔臟器疾病的診治具有一定的可行性及意義[6-7],然而卻很少學者將軟式內鏡用在腹部創傷的診治上。本研究團隊早期通過動物實驗證實了經臍自然腔道內鏡手術技術可作為診治腹部創傷的初步方法,具有簡便易行、安全、有效[8]。為了進一步探索軟式內鏡在腹部創傷中快速診斷和治療的能力,本研究通過對照實驗進一步探索軟式內窺鏡在腹部創傷中的快速診斷和治療的能力。

1 材料與方法

1.1 實驗動物及分組比格犬16只,雄性,12~18月齡,體重(15±1.8)kg,由解放軍聯勤保障部隊第九○○醫院比較醫學科提供(實驗動物生產許可證:SCXK(閩)2018-00001;實驗單位使用許可證號:SYXK(閩)2018-0005)。根據隨機數字表法將實驗犬隨機分為內鏡組(n=8)和開腹組(n=8)。造模醫師組與治療醫師組設雙盲,本實驗通過我院動物實驗倫理審核(批號:IACUC-2018-010)。

1.2 模型制作實驗犬術前禁食12 h,禁飲4 h,采用鹽酸塞拉嗪注射液按0.1 mL/kg臀部肌肉注射誘導麻醉,3%戊巴比妥鈉0.2 mL/kg靜脈維持麻醉,并配合觀察動物麻醉反應調整劑量[9-10]。肌肉注射阿托品0.02 mg/kg以減少氣道分泌物[10]。為了保證造模成功率及一致性,實驗犬麻醉后,在臍上1 cm置入腹腔穿刺器(Trocar)建立軟式內鏡通道,在軟式內鏡的視野下,用統一大小匕首(長12.5 cm,寬2 cm)刺中動物肝、脾、腸管、腸系膜血管制作動物創傷模型,每組每種創傷類型各2只犬,每只犬僅有一處創傷,創傷深度及大小均控制在2~3 cm左右,血管損傷為單根血管損傷。造模成功后退出內鏡及Trocar,并縫合臍部皮膚,連接心電監護儀,檢測生命體征。

1.3 救治方式為了模擬創傷后的救治過程,所有實驗犬均在造模成功30 min后開始建立靜脈通路、補液。對腹部創口進行初步處理(如紗布填塞、壓迫止血等急救措施)后轉運致我院動物手術室。①內鏡組:常規腹部皮膚備皮、消毒,經體表創口直接置入Trocar,軟式內窺鏡通過Trocar孔道進入腹腔,利用內鏡主機壓力泵泵入CO2建立氣腹,同時在右下腹放置Veress氣腹針,并連接腹腔鏡壓力檢測儀監測腹壓,根據實驗犬腹壁的膨脹度,將腹壓控制在8~10 mmHg之間,術中遵循“先實質臟器后空腔臟器”的探查原則,對全腹腔進行探查,重點探查刀口入路部位周圍組織,觀察有無血液、血凝塊、腸內容物等臟器損傷表現。如若發現肝、脾等實質性臟器損傷,根據創面大小在內鏡直視下選擇使用電凝、噴灑凝血酶溶液、網膜填塞等方法進行止血治療,血管損傷采用電凝止血或鈦夾閉合,空腔臟器損傷則使用鈦夾進行閉合。手術結束后縫合體表創口。②開腹組:常規腹部皮膚備皮、消毒,取腹壁前正中線做為手術切口,長度約7cm左右,遵循“先實質臟器后空腔臟器”的探查原則進行全腹腔探查,若發現病灶,采取縫合、網膜填塞、電凝止血、局部凝固術、局部噴灑凝血酶溶液等方法進行治療。手術結束后縫合體表及手術切口。

1.4 術后處理所有實驗犬術后均肌肉注射青霉素240萬單位及鏈霉素2 g預防感染,每天兩次,連續使用3 d[11]。2組實驗犬在術后均分籠單獨進行觀察,術后12 h內禁食不禁飲,12 h后恢復常規飼養,觀察實驗犬術后一般狀況。于2周后通過向存活的犬靜脈注射過量氯化鉀處死,并進行解剖。

1.5 觀察指標記錄術前、術中(術中每10分鐘記錄一次及對病灶采取治療時)及術后30 min的呼吸、心率、血壓、血氧飽和度,總手術時間、腹腔探查時間、病灶治療時間,術后每間隔12小時觀察實驗犬進食量、飲水量、毛發、活動度、對外界刺激反應程度;術后第1周、第2周進行體重測量。2周后處死實驗犬并進行解剖分析,觀察創口愈合情況、治療效果、有無漏診、腹腔有無黏連形成、有無腹腔感染等術后并發癥。若觀察期間內有死亡犬,立即進行解剖并分析死亡原因。總手術時間從固定動物于實驗臺開始,結束標志為完成腹部皮膚的縫合結束計時;腹腔探查時間為進入腹腔后對腹腔進行全腹探查及尋找病灶的耗時,病灶治療時間從對擬病灶采取止血或閉合等治療措施開始計時,結束標志為術者認為病灶無再出血或空腔臟器完全閉合時結束計時。

2 結 果

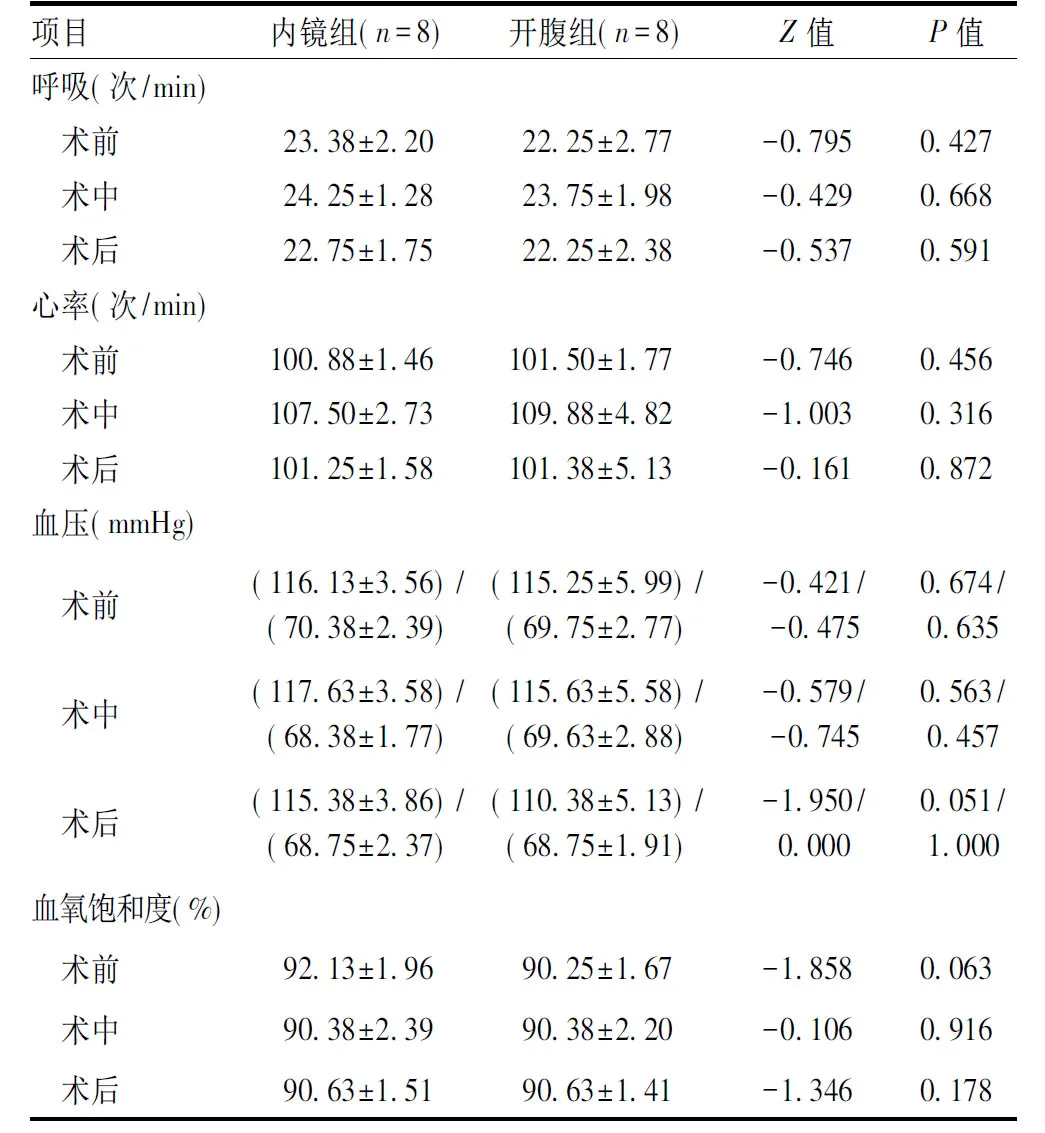

2.1 生命體征對比2組實驗犬在實驗過程中均無休克表現,術前、術中及術后的生命體征均相對穩定,在術中2組實驗犬的呼吸頻率、心率及血壓均一定程度的升高,血氧飽和度實驗前后波動不明顯。但2組在術前、術中及術后生命體征比較,2組差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 入組實驗犬生命體征變化

2.2 手術情況內鏡組的8只實驗犬中有1只犬術中受到出血的影響,內窺鏡在吸引、沖洗以及改變動物體位等處理措施下視野暴露欠佳;在探查27 min后仍未明確出血部位,遂中轉開腹證實為腸系膜血管破裂出血,剩下的7只犬均在軟式內鏡下成功通過電凝止血、噴灑凝血酶溶液、鈦夾閉合及網膜填塞等治療方式進行治療。開腹組的8只實驗犬均成功采用縫合、電凝等方式進行治療。內鏡組與開腹組手術成功率分別為87.50%(7/8)與100%(8/8),差異無統計學意義(χ2=1.067,P=1.000)。

2.3 手術時間及治療時間比較內鏡組中不同創傷類型的總手術時間、探查時間及病灶治療時間差異較大,其中手術耗時最長的為血管損傷,其次為腸管損傷;而開腹組在各個手術階段內耗時差異無統計學意義;見表2。內鏡組在手術時間、腹腔探查時間以及病灶治療時間上均明顯長于開腹組(P<0.01),見表3。

表2 入組實驗犬不同創傷各階段手術時間

表3 入組實驗犬總手術時間、腹腔探查時間及病灶治療時間比較

2.4 術后一般情況2組所有成功治療的實驗動物在術后12 h內飲水。在恢復正常進食量所需時間上,內鏡組有6只實驗犬在術后24 h內恢復,1只在術后24~36 h內恢復;而開腹組僅有2只在術后24 h內恢復,5只在術后24~36 h內恢復,而1只在36 h后仍未恢復正常飲食,并在72 h后死于腹腔感染。內鏡組24 h內恢復正常進食量比例85.71%(6/7)優于腹組25.00%(2/8)(χ2=5.529,P=0.041)。除了1只犬死亡外,其余犬在術后24 h對外界刺激反應良好,毛發有光澤,前后體重差異不明顯。

2.5 2周存活率及并發癥比較在剔除內鏡組失敗的實驗動物后,內鏡組動物均存活。開腹組有1只犬術后72 h死亡。所有實驗動物的解剖診斷結果均表明2組實驗的術中診斷均無漏診。存活的實驗動物處死后在解剖中均未發現有膿腫、積液等術后感染表現,創口愈合良好,未發現漏診傷口。內鏡組術后存活率100%(7/7)與開腹組87.50%(7/8)比較差異無統計學意義(χ2=0.938,P=1.000)。內鏡組中有1只實驗動物可見鈦夾閉合的創面上有黏連帶形成;而開腹組中有8只犬均發生不同程度的腹腔黏連;內鏡組腹腔黏連發生率明顯少于開腹組(14.29%vs100%,χ2=11.429,P=0.001)。

3 討 論

腹部創傷是臨床上常見的急癥,對于較大范圍的腹部創傷往往需要緊急開腹手術,對于一些血流動力學穩定或是腹部創傷后沒有明顯的腹腔出血、空腔臟器穿孔表現時,是否需要緊急開腹探查目前尚無統一定論。雖然診斷性腹腔穿刺、彩超、CT等檢查在判斷是否需要剖腹探查上具有一定的準確性和敏感性,但仍有一定的局限性[12],往往需要長時間的觀察才能判斷。為此,微創技術在腹部損傷中的應用逐漸受到廣大學者的關注,自1976年Gazzaniga等[13]報道腹腔鏡檢查是評估鈍性和穿透性腹部創傷的有效方法以來,腔鏡技術憑借其微創優勢,在腹部創傷的應用越來越多,達到13%~49%[14],而且越來越多的學者也證實腹腔鏡技術在腹部創傷的診斷和治療在技術上是可行的[15-16]。

軟式內窺鏡手術作為全新觀念的外科微創手術,擁有移動性較強的內鏡操作系統,對于危重癥患者可開展床旁急救,甚至是路邊急救,可簡化手術程序,對急性腹部創傷的患者可快速展開探查,避免延誤病情。且軟式內窺鏡手術具有手術麻醉劑量更小、恢復更快、住院時間更短、切口感染發生率較低、免疫抑制反應較輕、術后心肺功能恢復快等優點[17],在我國已經受到越來越多國人的認可[18-19]。

為尋求更微創化的腹部創傷救治模式,本研究嘗試通過軟式內窺鏡治療腹部開放性創傷,并與常規的開腹手術進行對比,以探索軟式內窺鏡對腹部創傷的診治能力。軟式內窺鏡僅經腹壁創口直接進入腹腔并不增加腹壁切口,在進入腹腔后立即進行腹腔探查,發現病灶采取鈦夾封閉、電凝止血等措施進行治療。內鏡組中除了1只實驗動物受到腹腔出血的影響,無法提供良好視野,中轉開腹外,剩下的實驗動物在配合軟式內窺鏡的沖洗、吸引以及改變動物體位等操作下,均可在短時間內發現損傷的病灶,并進行治療。術中依靠調整穿刺Trocar前端方向及鏡身的靈活翻轉,內窺鏡可靈活穿梭在腹腔、腸管及腸系膜之間,在手術過程中可以比較滿意地探查到腹壁、膈面、肝、膽囊、脾、胃、膀胱、部分腸管、網膜,而胰腺、腎等腹膜后器官無法探查到。整個手術過程中主要難點在于軟式內窺鏡手術所有手術器械局限于內窺鏡的活檢孔道上,手術器械的作用力、作用方向、著力點及支撐點均不及腹腔鏡,而且術中內窺鏡在腹腔內翻轉操作時無明顯參照物、翻鏡操作時影像上下顛倒,對術者辨別腹腔的解剖結構、器官與組織造成一定的困難。在本研究中,軟式內窺鏡手術對實驗動物的呼吸、心率、血壓及血氧飽和度的影響與開腹手術比較并無明顯優勢,但是軟式內窺鏡手術的實驗動物具有手術造成的二次創傷更小、術后恢復更快、腹腔黏連發生率更小等優勢。在手術時間上,軟式內窺鏡手術在總手術時間、腹腔探查時間及病灶治療時間上均長于開腹組,相信經過一定的學習曲線以及內窺鏡手術相應手術器械的發展,手術時間有望進一步縮短。

綜上所述,軟式內窺鏡對腹部創傷具有一定的診治能力,具有二次創傷小、恢復快、并發癥少等優點。臨床上還需進一步評估其安全性及有效性。但由于本研究樣本量小,且臨床上的腹部創傷可能比我們制作的模型更加復雜,因此其臨床上的應用價值尚有待大樣本、多中心的隨機對照研究進一步評估其安全性、可行性及有效性。