三維CT評估對老年人股骨粗隆間骨折治療的影響研究

石通和 袁偉明 溫金燾 陳建球 劉一帆 周敏

老年人發生股骨粗隆間骨折后,應結合骨折分型、臨床表現、全身狀況及局部特點選擇適宜的手術方式,以確保治療效果,這就需要臨床術前對患者骨折情況進行詳細評估,避免延誤治療時機[1]。目前針對股骨粗隆間骨折老年患者術前骨折結構、分型的評估往往采取X線片進行檢查,但該檢查方式在骨折分型的診斷中缺乏準確性,導致醫師難以選擇恰當的術式,不利于患者恢復[2]。針對此種情況,有學者研究指出[3],三維CT具有圖像清晰、立體性強等特點,將其用于股骨粗隆間骨折老年患者的術前術后評估中,或可取得良好的評估效果,從而為臨床選擇合適的手術方式提供有效參考依據。本文分析三維CT對股骨粗隆間骨折老年患者治療效果的影響,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年5月~2019年6月本院收治的78例股骨粗隆間骨折老年患者,依據患者意愿分為X線片組和三維CT組,每組39例。X線片組患者年齡60~85歲,平均年齡(72.62±4.21)歲;男20例,女19例;骨折部位:外側23例、內后側壁16例。三維CT組患者年齡61~85歲,平均年齡(74.66±2.41)歲;男21例,女18例;骨折部位:外側22例、內后側壁17例。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:符合股骨粗隆間骨折相關診斷標準[4];經髖部正位X線片檢查確診者;簽署研究知情協議書者。排除標準:先天性髖關節發育畸形者;骨折手術禁忌證者。本研究方案經本院倫理委員會同意開展。

1.2 方法 術前,X線片組采用X線片拍攝進行檢查,儀器為日立醫療系統(蘇州)有限公司生產的數字化移動式X射線機,產品型號:Sirius Starmobile tiara-Ⅰ(P);三維CT組采用三維CT重建技術進行檢查。術后,兩組均采用三維CT重建技術進行檢查。

三維CT檢查方法:指導患者取平臥位,伸直健側下肢,采用16排螺旋CT機(日本東芝)進行檢查;掃描范圍為髂前上棘至股骨中段,掃描模式選擇高清,層厚設置為0.5 mm;采用三維成像技術,通過多平面重建窗口(MPR)對股骨粗隆間進行冠狀位、失狀位及橫斷面成像檢查;另外,再開3D窗口作三維重建,3D以表面透視及表面覆蓋法進行成像檢查,同時多方位(360°)觀察3D圖像,建立完整的骨骼解剖三維形態模型,明確股骨解剖軸線。臨床醫師依據所得影像學資料對患者股骨粗隆間骨折類型進行辨別,同時,為不同骨折類型的患者選取相應術式如股骨近端防旋髓內釘(PFNA)、經皮加壓鋼板(PCCP)或動力髖關節螺釘(DHS)內固定術進行治療。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者術前骨折分型、術后Harris髖關節評分、及術后3個月骨折復位情況(CSA、FNAA、NSA)。Harris髖關節評分標準[5]:用于評價髖關節功能,包含關節活動度、畸形、功能、疼痛4個方面,總分100分,≥90分為優秀,80~89分為較好,70~79分為尚可,<70分為差。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

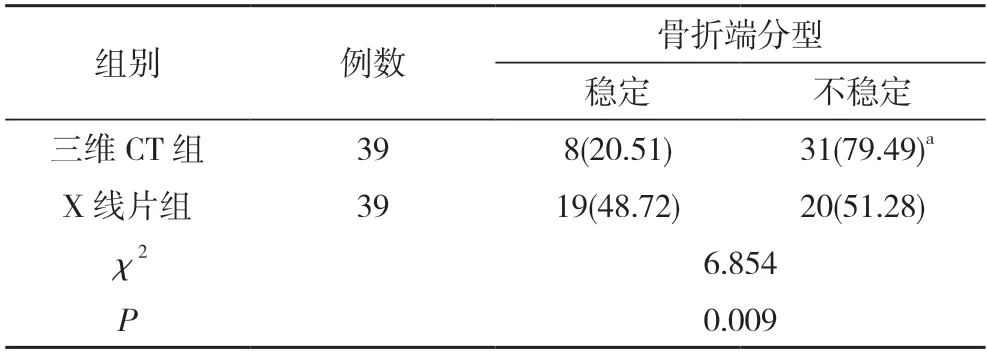

2.1 兩組患者術前骨折分型比較 三維CT組患者骨折端不穩定占比79.49%高于X線片組的51.28%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者術前骨折分型比較[n(%)]

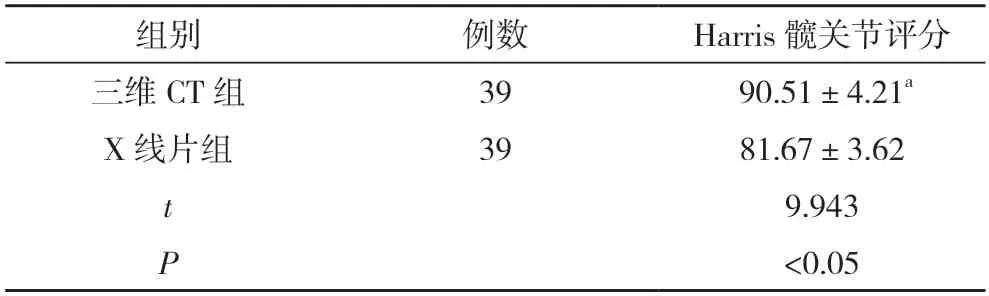

2.2 兩組患者術后Harris髖關節評分比較 三維CT組患者術后的Harris髖關節評分高于X線片組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者術后Harris髖關節評分比較(,分)

表2 兩組患者術后Harris髖關節評分比較(,分)

注:與X線片組比較,aP<0.05

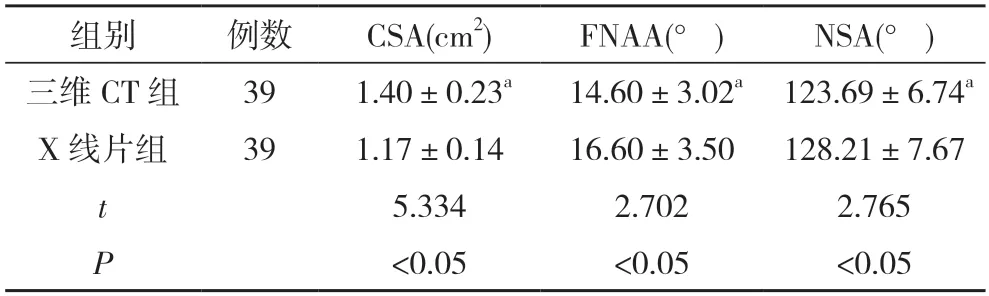

2.3 兩組患者術后骨折復位情況比較 三維CT組患者術后的CSA大于X線片組,FNAA、NSA均小于X線片組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者術后骨折復位情況比較()

表3 兩組患者術后骨折復位情況比較()

注:與X線片組比較,aP<0.05

3 討論

股骨粗隆間骨折指發生于股骨上端大粗隆、小粗隆之間的骨折,主要由外界暴力或老年群體的生理特性(骨質疏松)引起,多見于老年群體,如果得不到及時、正確治療,患者致殘、致死率較高。股骨粗隆間骨折治療目標首先是優質復位,然后內固定保障在骨折愈合前可承載足夠應力早期部分負重活動,最終有效恢復患者肢體功能。骨折情況、骨質條件、復位好壞、內固定方式都是影響固定效果的因素。治療前需要將這些因素評估好,保證骨折的高質量復位(外側壁的完整,內側壁有效支撐)和可靠固定。有文獻報道多數老年股骨粗隆間骨折手術失敗病例源于不穩定性骨折,而粗隆間骨折穩定性與大、小粗隆的完整性密切有關,AO分型中主要有后內側壁粉碎骨折并波及轉子下以及逆轉子骨折類型,而Evans分型中不穩定骨折包括內側結構或(和)外側結構粉碎骨折類型。臨床上不同老年股骨粗隆間骨折類型手術方式不同,固定方式主要有髓內固定[GAMMA釘、股骨近端髓內釘(PFN)、PFNA等]和髓外固定[PCCP、DHS、動力髁鋼板(DCS)等]兩大類,內固定物選擇不當很容易導致術后退釘、螺旋刀片切出、固定物斷裂等內固定失效并發癥,甚至出現骨折不愈合、髖內翻等致畸、致殘嚴重后果。因此,術前影像學評估尤為重要,就目前而言,對于股骨粗隆間骨折的檢查,臨床常采用X線片檢查方式,但股骨粗隆間骨折較為復雜,且骨折塊結構交錯重疊,X線檢查患者骨折情況具有一定難度[6]。而隨著醫學影像技術水平的不斷提高,三維CT重建技術逐漸被應用于臨床骨折檢查中,有學者表示[7],該檢查方式能夠清晰、立體地顯示骨折結構情況,對臨床醫師確定骨折分型及選擇合適術式具有重要指導意義。

三維CT重建技術是近年來發展起來的一項新型影像學技術,其主要原理為通過計算機對生物組織結構影像的連續圖像進行后處理,從而獲取三維圖像并進行定量測量。本研究對三維CT重建技術、X線片檢查股骨粗隆間骨折老年患者的術前評估結果進行分析后,三維CT組患者骨折端不穩定占比79.49%高于X線片組的51.28%,差異具有統計學意義(P<0.05)。表明三維CT重建技術術前評估股骨粗隆間骨折老年患者的骨折分型準確性顯著高于X線片。分析結果產生原因為:X線片通常無法清晰顯示股骨粗隆間骨折的骨折線,且圖像立體感、直觀感不強,難以客觀、準確地反映股骨粗隆間骨折患者的真實情況,易導致臨床醫師將部分不穩定骨折誤診斷為穩定性骨折,影響術式選擇,不利于患者恢復[8]。而相比之下,三維CT重建能夠直觀反映患者骨折部位情況,由矢狀位、冠狀位、橫斷面成像,有助于臨床醫師更為準確地對患者股骨近端解剖結構進行觀察、分析,并創建骨骼三維幾何解剖形態模型和股骨解剖軸線,利于醫師準確評估患者股骨粗隆間骨折情況,進而提高骨折端分型檢出率[9]。

本文研究結果顯示,三維CT組患者術后的Harris髖關節評分高于X線片組,差異具有統計學意義(P<0.05)。三維CT組患者術后的CSA大于X線片組,FNAA、NSA均小于X線片組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。指示三維CT重建技術檢查股骨粗隆間骨折老年患者的術后療效明顯優于X線片組。究其原因與三維CT術前評估相關:術前,三維CT可通過MPR,以360°任意方位觀察患者骨折端情況,尤其是后方粗隆嵴骨結構復雜位置,同時清晰顯示骨折線位置、骨折類型、碎骨移位情況、骨折塊大小以及數量等,客觀、真實地顯示骨折情況,利于臨床醫師更好地掌握患者病情,依據檢查結果為患者選擇相應的手術方式,提高治療效果[10]。而對于術后療效,上述結果亦指示,經三維CT評估并選擇合適術式進行治療后,患者的骨折解剖復位情況、髖關節功能、畸形情況、運動范圍及疼痛情況均較好。就股骨粗隆間骨折治療而言,術式的選擇極為重要,而在本研究中,較之X線片,三維CT能夠更為準確地檢出患者骨折分型,進而指導醫師為患者選取更為合適的手術術式,由此提高治療效果。

綜上所述,三維CT評估對老年人股骨粗隆間骨折療效影響較大,該檢查方式能夠客觀、真實地評價患者的骨折情況,為臨床醫師確定患者的骨折分型提供重要參考資料,促使其依據骨折分型為患者選擇合適的手術方式,從而有效提高治療效果,促進患者早日恢復。