改良Epley法與改良Semont法治療后半規管良性陣發性位置性眩暈的療效比較

梁宏植 鐘聲 梁川裕

良性陣發性位置性眩暈(benign paroxysmal positional vertigo,BPPV)是臨床較為常見的內耳眩暈疾病,往往運動頭部至某一位置時發生短暫眩暈,同時還可能伴有眼震、自主神經癥狀等[1,2]。該病在臨床上以原發性多見,最常累及后半規管,占比高達80%~90%,容易給患者的日常生活造成較大的困擾,且治療不及時,還可能造成患者病情的惡性進展[3]。改良Epley法與改良Semont法是治療后半規管BPPV最具代表性的兩種手法復位方法,但在二者的治療效果上仍存在一定的臨床爭議[4]。本研究中,選取2013年1月1日~2018年1月1日收治的40例后半規管良性陣發性位置性眩暈患者,對比分析改良Epley法與改良Semont法的臨床療效,旨在為選擇最優的臨床治療方案提高參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2013年1月1日~2018年1月1日本院收治的40例后半規管良性陣發性位置性眩暈患者,皆為單側后半規管良性陣發性位置性眩暈,符合中華醫學會耳鼻咽喉頭頸外科學分會制訂《良性陣發性位置性眩暈診斷和治療指南(2017)》[5]相關標準,排除年齡過高(>70歲)、心臟病、梅尼埃病、近期其他藥物治療史、中樞神經病變等患者。本研究經醫院倫理委員會批準,且患者知情同意后納入研究。將患者隨機分為Epley組與Semont組,每組20例。Epley組中男10例,女10例;年齡18~69歲,平均年齡(42.5±8.9)歲;病變部位:左側14例,右側6例;病程5 h~2年,平均病程(38.7±230.5)d。Semont組中男9例,女11例;年齡19~68歲,平均年齡(42.7±8.5)歲;病變部位:左側13例,右側7例;病程4 h~2.5年,平均病程(38.6±291.4)d。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法 兩組患者均口服6 mg甲磺酸倍他司汀片[衛材(中國)藥業有限公司,國藥準字H20040130]進行基礎治療,3次/d。Epley組患者采用改良Epley法進行治療,即:①患者先于治療床上取坐位,將頭旋轉45°偏向患側;②迅速躺下在肩部墊放的枕頭之上,伸直頸部,使頭置于床面,患側耳部朝下,保持30 s以上,觀察眼震消失為止;③維持頭頸部屈曲度,且不轉動肢體軀干,將頭轉動90°至健側,保持30 s左右;④將頭部與肢體軀干一同向健側轉動90°,側臥于治療床上,保持維持30 s左右;⑤保持頭部位置,在護理人員的幫助下緩緩坐起,將頭部轉正后,前傾20°。Semont組患者采用改良Semont法進行治療,即:①患者先于治療床上取坐位,將頭旋轉45°偏向健側;②迅速向患側進行側臥,耳后部位接觸床面,保持30 s左右;③維持頭部偏側角度,將頭部與肢體軀干整體坐起,并快速向健側進行側臥,使得健側額頭部位觸及床面,保持30 s左右;④隨后坐起,恢復初始體位。兩組患者皆按照相應規范動作操作3次/d,在位置性眩暈消失24 h后停止治療,隨訪觀察3個月。

1.3 觀察指標及療效判定標準 比較兩組患者治療1周后臨床療效、康復時間、并發癥發生情況及復發情況。臨床療效判定標準:①治愈:患者眩暈、眼震等臨床癥狀完全消失;②有效:患者眩暈、眼震等臨床癥狀明顯好轉;③無效:患者眩暈、眼震等臨床癥狀未見好轉,甚至加重。總有效率=(治愈+有效)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

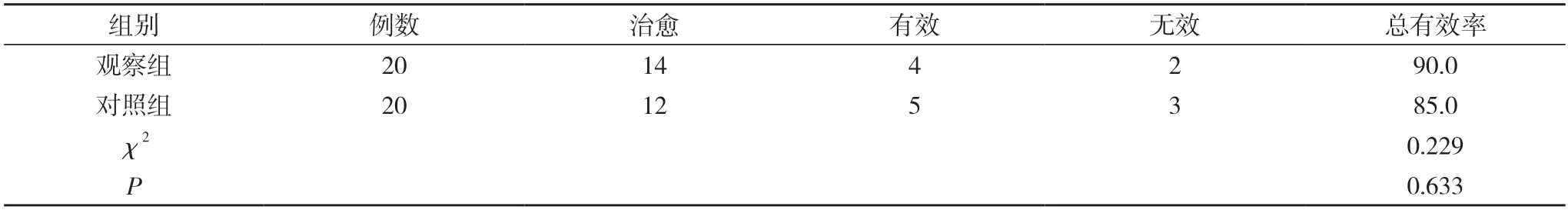

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組治療總有效率與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較 (n,%)

2.2 兩組康復時間比較 觀察組患者的康復時間(7.1±1.0)d與對照組的(7.5±1.2)d比較,差異無統計學意義(t=1.145,P=0.259>0.05)。

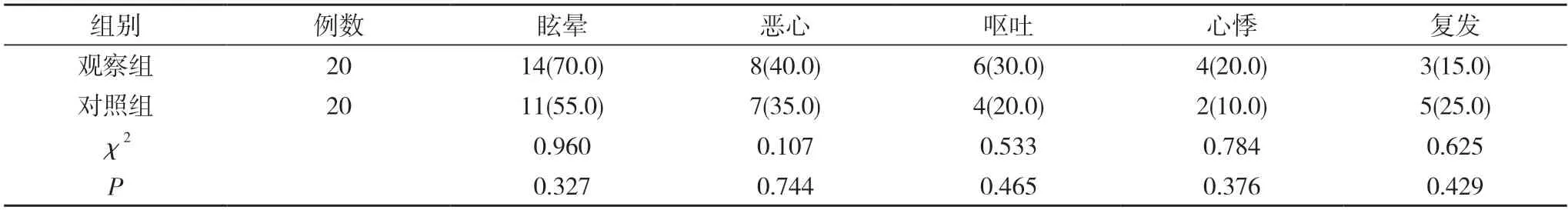

2.3 兩組并發癥發生情況及復發情況比較 觀察組患者的眩暈、惡心、嘔吐、心悸發生率及復發率與對照組比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組并發癥發生情況及復發情況比較 [n(%)]

3 討論

良性陣發性位置性眩暈是源自于前庭的一種自限性疾病,主要表現為患者在坐起、躺下、低頭、抬頭、轉頭、翻身等某個特定的體位時出現短暫眩暈,是目前臨床上能引起眩暈的所有內耳疾病中最常見的一種,在一般人群中的累積發病率高達10%以上,急性發作時會給患者造成嚴重的生活質量影響,也給社會造成了較大的醫療與經濟負擔[6,7]。大部分良性陣發性位置性眩暈患者的病因并不明確,主流觀點認為其發病機理可能是由于患者在慢性中耳炎、耳硬化癥、梅尼埃病等中耳及內耳病變或者內耳感染、耳部手術、內耳免疫性疾病等情況下,耳石自橢圓囊脫落進入半規管所致。高齡、偏頭痛、骨質疏松、高脂血癥、高血壓以及糖尿病、痛風、維生素D缺乏癥等代謝性疾病都是良性陣發性位置性眩暈的常見危險因素,導致耳石的成分發生變異,易于脫落而造成耳石癥。耳石癥發作大多是在患者頭部位置突然變化中發病的,手法復位是大部分耳石癥的首選治療方法,通過手法復位能夠有效縮短患者病程的持續時間。改良Epley法與改良Semont法都是治療良性陣發性位置性眩暈的物理治療方法,但二者的作用機制并不相同:改良Epley法是通過按照一定的順序、充分的運動改變頭部位置,移出后半規管中的耳石,將其復位于橢圓囊[8,9];改良Semont法則是通過快速、大幅度的頭部與肢體軀干整體運動,通過慣性作用將耳石從最低沉積點移動到半規管,沿其返回橢圓囊,實現耳石復位[10,11]。

本組研究結果顯示,兩組治療總有效率、康復時間、復發率以及眩暈、惡心、嘔吐、心悸發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。作者認為,這說明改良Epley法與改良Semont法治療良性陣發性位置性眩暈患者都具有較好的臨床療效,且康復時間、并發癥發生及復發風險基本相當,值得推廣應用。在長期的臨床實踐中,同時還發現,改良Semont法在實施的過程中,患者的動作幅度與速度要求較高,適用于年齡相對年輕、運動功能較為健全的患者;而改良Epley法的動作相對緩慢、溫和,比較適用于體型偏胖、行動不便及不宜劇烈運動的患者。在長期的臨床實踐過程中,對于良性陣發性位置性眩暈的手法復位,作者認為有幾點需要尤其注意的事項:①耳石復位前,應當充分了解患者是否存在心梗、胸腔大量積液或腦出血等心血管、肺部和顱腦活動性病變,當患者存在生命體征不穩或者合并其他嚴重疾病時,應當先及時糾正病癥,待病情基本恢復穩定后,再進行相關檢查和復位[12];②如果確定沒有絕對禁忌證后,需要進行眩暈變位試驗檢查,并向患者解釋清楚檢查的目的,盡量降低患者的不安和恐懼心理,使之能更好配合體格檢查和手法復位操作的實施[13];③在進行變位檢查和手法復位的過程中,要充分利用耳石在重力方向上的自然沉降效果,避免粗暴和追求速度的做法,減少操作過程中的損傷;④在部分患者的檢查或復位治療過程中,可能會發生惡心、嘔吐等植物神經癥狀,需要提前做好準備,如果這些癥狀過于嚴重,患者無法耐受,則應當適時終止診療,待調整干預后再繼續實施有關操作[14];⑤耳石復位后,要在復位后的3 d內,采取頭抬高30°左右的高枕健側臥位或平臥位,在術后第4天恢復正常臥位;⑥要盡量避免仰臥起坐、跳繩、打球、頸部按摩等頭部劇烈運動,多飲水、多休息,保障充足的睡眠,避免過度勞累和情緒劇烈波動;⑦手術復位后患者可能會出現輕度眩暈、惡心嘔吐、走路不穩等耳石刺激殘留癥狀,大多會逐漸恢復,如何病情遷延不愈或者出現其他癥狀,則需要及時到醫院就診。

綜上所述,改良Epley法與改良Semont法治療后半規管良性陣發性位置性眩暈患者都具有較好的臨床療效,且康復時間、并發癥發生及復發風險基本相當,在實際治療的過程中,可以結合患者的實際情況選擇適宜的治療方法。