痛經方治療嶺南地區原發性痛經的臨床研究

卿璐芝 高修安 高志云 杜淑娟

婦女在行經前后或行經期間出現周期性下腹疼痛,或痛引腰骶,伴有惡心嘔吐、腰酸及其他不適,甚者可致暈厥者,稱為“痛經”[1]。其中生殖器官無明顯器質性病變者,屬原發性痛經,作者在嶺南地區工作,發現嶺南地區原發性痛經患者的證型與常見的證型不同,嶺南地理位置在溫濕之地,氣候較為炎熱,空氣長年比較潮濕,人長久居住于此,濕氣外束肌表,內困脾胃,加上飲食習慣也偏于生冷和涼潤[2],在這眾多因素的影響下嶺南人主要的特點為:陽氣不足、上熱下寒、陰濕偏盛,因此,嶺南地區的女性痛經伴有寒濕、陽氣偏弱又兼夾有濕熱等區域性特點,類似于痛經“寒凝血瘀”、“氣滯血瘀”、“濕熱蘊結”的結合型。針對這種痛經的特點,本研究對30例嶺南地區女性原發性痛經患者采用痛經方展開治療,觀察療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年1月~2018年6月本院中醫科門診收治的30例原發性痛經患者,選用自身前后對照的研究方法進行研究。診斷標準:參照人民衛生出版社謝幸主編《婦產科學》(第9版)[3]有關痛經的論述:在月經前后或來潮時出現下腹疼痛、墜脹,腰酸或其他不適。證候診斷標準:參照羅頌平《中西醫結合婦產科學》[1]中關于痛經氣滯血瘀型、寒凝血瘀、濕熱蘊結的癥狀描述及臨床經驗,以下癥狀群中各符合一條即可:①氣滯:小腹脹痛拒按,胸脅、乳房脹痛;②血瘀:經色紫黯有塊,舌紫黯或有瘀點;③寒凝:小腹冷痛,畏寒肢冷;④濕熱:口干口苦,平素帶下量多、黃稠臭穢,小便黃赤,苔黃膩。納入標準:患者出現周期性的下腹疼痛,符合原發性痛經臨床診斷標準及證候診斷標準;年齡16~45歲;無宮腔操作史;居住在廣東地區的時間>3年。排除標準:繼發性痛經者;合并腫瘤、心肺功能不全、精神疾病等可能干擾觀察結果者;治療周期內有可能妊娠者。

1.2 方法 自擬痛經方為廣東省名中醫高修安在嶺南地區行醫20余年的經驗方:黃連6 g、吳茱萸3 g、姜半夏12 g、竹茹15 g、枳殼12 g、烏藥10 g、川芎6 g、五靈脂15 g、炒蒲黃10 g、延胡索12 g、小茴香10 g、川楝子10 g、石見穿30 g、知母12 g、茵陳30 g、土茯苓30 g。采用本院中藥房同一廠家同一批次的中藥飲片(廣州致信中藥飲片有限公司),于經前1周確定無可能妊娠后使用,服用7 d,在下次經前1周再服用7 d,為2個療程。煎煮方法:藥物提前浸泡30 min,用武火煮開后,用文火煎煮半小時,煎取藥液150 m1,加沸水再煎取藥液150 m1。將2次藥液混合,分早、晚2次服用,溫服。

1.3 觀察指標及判定標準 ①觀察患者的治療效果,療效判定標準根據國家醫藥管理局頒布的《中醫病證診斷療效標準》:治愈:疼痛消失,連續3個月經周期未見復發;好轉:疼痛減輕或消失,但不能維持3個月以上;無效:疼痛未見改善。總有效率=(治愈+好轉)/總例數×100%。②記錄患者治療前后NPRS評分、疼痛持續時間。運用NPRS評價患者的疼痛程度,總分10分,分值越高說明患者的疼痛程度越高。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 患者治療效果觀察 治療后,30例患者中效果顯著10例,有效15例,無效5例,治療總有效率為83.3%。

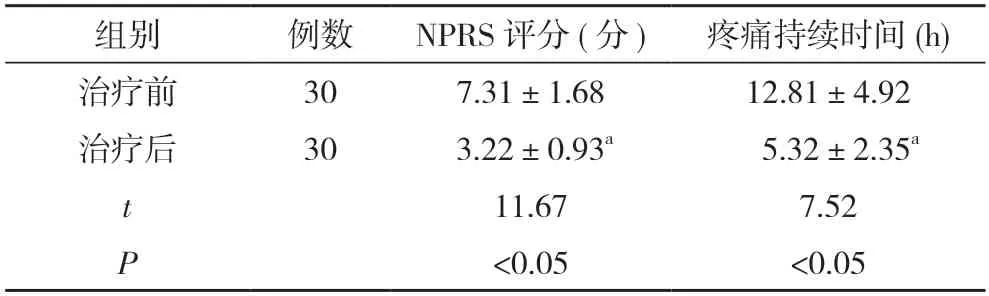

2.2 治療前后患者疼痛評分比較 治療后,NPRS評分(3.22±0.93)分明顯低于治療前的(7.31±1.68)分,疼痛程度持續時間(5.32±2.35)h短于治療前的(12.81±4.92)h,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 治療前后患者疼痛評分比較 ()

表1 治療前后患者疼痛評分比較 ()

注:與治療前比較,aP<0.05

3 討論

原發性痛經最早在經前出現,常以經期第一天疼痛比較劇烈,持續2~3 d后會持續出現緩解,疼痛性質表現為痙攣性,疼痛常在下腹部恥骨上,可向腰骶部放射,有的患者痛大腿內側,常伴有惡心、嘔吐、腹瀉、頭暈、乏力,嚴重者面色蒼白、出冷汗甚至暈厥,婦科檢查無異常情況[4]。中醫認為痛經主要病機為不通則痛或不榮則痛,經期及經期前后處于異常生理狀態,痛經會伴隨月經周期發生[5],嶺南地區素有濕熱,蘊于體內,稽留于沖任、胞宮,與血搏結,以致氣血壅塞不暢;平素感受寒邪,或因天氣濕熱過食寒涼生冷,損傷陽氣,寒客沖任、胞宮,在氣血壅滯的基礎上進一步合并氣血凝滯;加之女性多思慮,肝氣不疏,不能調暢氣血,經行之際,氣血下注沖任,胞脈氣血更加壅滯不通,如同形成“死結”,“不通則痛”,故使痛經。

中醫上認為經水從諸腎出,也就是月經疾病與腎功能具有較高的關聯,與氣血、子宮也有關系。中醫認為出現痛經的原因無外乎兩種,其一為虛證,不榮則痛,將痛經歸結于氣血虛弱和肝腎虧損,治療主要一調補為主,治療從補氣養血與滋補肝腎有關。其二為實證,也就是不通則痛,主要是因為氣血運行不暢通所導致,治療主要以祛淤止痛為主[6,7]。患者的癥狀不同,治療所用的藥物也不同。女性在經期出現小腹脹痛、乳頭微痛、心煩易怒、經量較少或月經不暢,應為患者服用疏肝理氣、活血化瘀的藥物來治療。若女性在經期小腹疼痛為綿綿之痛,月經量較少、色淡質薄、精神倦怠、面色蠟黃、食欲不佳等癥狀,服用的中藥物應以益氣補血為主。月經期間或是月經結束后小腹發冷發痛,月經色淡量少,伴有腰酸腿軟、手足發冷、小便清長,應服用溫經散寒的藥物[6,8]。

本研究采用的痛經方是根據嶺南地區原發性痛經患者常見“寒凝血瘀”、“氣滯血瘀”、“濕熱蘊結”三種基礎證型夾雜的特點配伍而成:黃連瀉火解毒,清熱燥濕,姜半夏化痰降逆止嘔,竹茹清熱化痰、除煩止嘔,枳殼行氣寬中、行痰消痞,合而為黃連溫膽湯減味,以清濕熱痰滯;吳茱萸散寒止痛,降逆止嘔,助陽止瀉,恰合痛經患者有經行腹冷痛、常伴惡心、腹瀉等癥,其與黃連合用為左金丸,具有瀉肝火,行濕,開痞結之功效;溫膽湯清濕熱的作用部位偏里及中焦,而茵陳、土茯苓偏表及上、下焦,合用則可清一身之濕熱;延胡索行氣活血止痛,能行血中氣滯、氣中血滯,合川芎以行氣活血通經止痛,有較好的止痛功效,延胡索合川楝子為金鈴子散,為行氣止痛治療痛經的常用方;炒蒲黃、五靈脂為治療氣滯血瘀痛經的常用對藥,合烏藥以增強順氣止痛的功效;烏藥、延胡索、枳殼、五靈脂、川芎為膈下逐瘀湯的組成部分,有行氣活血逐瘀,破癥消結之功效;合小茴香則有少腹逐瘀湯之意,以散寒止痛;石見穿可清熱解毒,活血鎮痛,為治療痛經的經驗用藥;知母有清熱除煩,滋陰潤燥,可實熱、虛熱兩清,有調和諸藥,防止過寒傷陽、破血化瘀損傷正氣的功效。本方融黃連溫膽湯、膈下逐瘀湯、少腹逐瘀湯、左金丸、金鈴子散為一方,加茵陳、土茯苓、石見穿以增強祛濕之效,知母調和藥性,共奏祛濕清熱、行氣散寒、化瘀止痛的功效。從臨床來看,該病有寒、熱、虛、實之分,從總體上來說導致通經的主要原因是經血瘀滯、腫任不暢,治療主要以通為主。本研究自擬的痛經方是由多種中藥材混合熬制而成,具有活血化瘀、溫經通脈、行氣止痛之品進行匹配,去除淤血、生出新血,可以打通經脈,緩解女性的疼痛。現代醫學上認為女性出現痛經主要是因為月經期間子宮內膜合成與釋放前期前列腺素的增加有關。在這些活血化瘀藥物的作用下可以起到解痙作用,增加血流的灌流量,對微循環加以改善。只有確保女性的氣血在溫煦合暢的條件下促使月經周期的規律性,血海滿盈后,通過陽氣的推動而瀉,促使寒淤血得散,氣血通達,起到緩解疼痛的作用。本研究對觀察組患者采用本自擬方治療后,患者的疼痛得到明顯的緩解,疼痛持續時間也得以降低,治療具有顯著的效果,是治療嶺南地區女性痛經的有效藥方劑,具有較高的實踐與應用價值。在這一藥方的作用下,可以溫經通脈,去除女性身體中的寒氣,從根本上起到治療痛經的作用。

綜上所述,痛經方在臨床治療原發性痛經時取得了一定的療效,經臨床實驗觀察,嶺南原發性痛經患者服用痛經方后,患者的疼痛時間和程度都得到了較好的緩解,總有效率高,具有較好的臨床療效。