瓦維·納瓦羅扎:神秘的自畫像

格布

《我想再活一千年》(I Want To Live A Thousand More Years )

自畫像和自拍存在很多區別。自畫像的創作者通常會運用抽象或充滿符號意義的視覺語言來審視自我;而自拍更注重畫面信息的對外傳達。

菲律賓攝影師瓦維· 納瓦羅扎(Waw iNavarroza)在2019年的個展《自畫像與熱帶式哥特風格》(Self-Portraits & The TropicalGothic )中展出了一系列以攝影及相關技術為媒介的自畫像作品。通過精心設計的場景和數碼拼貼,她大膽地嘗試構造自己的精神世界和生活經驗。

關于自畫像(self-portraiture)和自拍(selfies)的區別,納瓦羅扎在藝術家自述中做出了說明:“自畫像是對內的。與自拍時的對外表達相反。”她認為自我探索是一種建構。古希臘神話中的納喀索斯,因迷戀自己水中的倒影,變得對外界漠不關心。但這并不總是一個負面的意象,凝視倒影,也可以是對自我的塑造和對記憶的追問,是認識自己的過程。納瓦羅扎在《自畫像與熱帶式哥特風格》中以強烈而豐富的色彩剖析自己的內心,當內部的東西被誠實地呈現出來,必將面臨未知的解讀。

維達》(The Heap_Viva La Vida )

從另一個層面來講,自畫像的創作是納瓦羅扎“重審生活的方式”。納瓦羅扎出生和成長于菲律賓首都馬尼拉,她的祖父是當地一位廣受人尊敬的肖像攝影師。這似乎為納瓦羅扎帶來了對肖像攝影天生的敏感基因,但她在藝術媒介方面的探索要廣泛得多。18歲時,納瓦羅扎入讀德拉薩大學(De LaSalle University)傳播藝術系。在最初的藝術實踐中,她進行了很多自畫像的創作。談到那時候的自己,她說:“我一直在質疑生命的意義以及所有其他有關存在的問題。我也對世界感興趣,也想講一個故事。但我想講的故事總是個人化的,因為那是我最擅長的事,所以我用相機將我的故事藏在那些布置出來的場景中。”她不以線性敘述的方式講故事,而是使用符號。隨后,納瓦羅扎在亞洲文化理事會(Fellowship Grant by the Asian CulturalCouncil)研究基金的資助下前往紐約,在國際攝影中心(International Center of Photography)繼續接受教育。從那時起,她開始停止自畫像的創作。回到馬尼拉后,她搬進了自己的第一個工作室。那段時間,她一邊在工作室進行個人作品創作,一邊將工作室當做當代攝影交流的平臺,并在那里定期為當地攝影節舉辦幻燈片放映活動。她的作品曾在菲律賓本土及海外多個美術館展出,并獲得廣泛的關注,其本人也往來于東方與西方之間——既是地域上的,也是文化上的。

但納瓦羅扎的創作并不一帆風順。談到最初的那個工作室,她說:“在那里發生了很多事。我很高興在那里待了八年。但有一天臺風來了,工作室的墻塌了,我的所有照片泡在水里,到處都是書本和碎片。那個工作室基本全被毀了。第二天,我決定離開,扔掉了所有東西。我不知道該去哪里,不知道該怎么面對工作室被毀這個事實。我當時抓到的第一個東西是我的硬盤。”

但硬盤最終沒有被保留下來。臺風過后,納瓦羅扎很快在獎學金的支持下前往馬德里完成她的碩士學位。整個學習過程結束時,她帶著硬盤去與一位馬德里的策展人會面,中途卻遭遇了搶劫。馬德里兩年時間的所有作品,以及在此之前10年間的作品,都存在這個硬盤之中。

如果說工作室的事故是一場驚嚇,那么硬盤的遺失更像一次致命打擊。納瓦羅扎在一瞬間失去了自己的作品和心血,也失去了工作的理由和長遠的目標。幾年之后,在一次藝術家駐地創作期間,她感染了登革熱(一種主要流行于熱帶和亞熱帶地區的傳染病),并在同年因為一場大火再次失去自己的工作室。

《心是孤獨的獵人》(The Heart Is A Lonely Hunter_TheSelf-Portraitist )

這些經歷都通過《自畫像與熱帶式哥特風格》被展現出來,納瓦羅扎說:“這些照片記錄了一種永不放棄的生活。有一個火花拒絕消逝,它想要生存。這里的大多數自畫像都是為了包裹這種經歷,總結一下我戲劇性生活中的各種故事:臺風,在西班牙失去一切,登革熱,失去工作室,永遠在搬家,等等。”講述這一切的時候,她顯得輕松而堅韌。如果你聽過她在菲律賓后朋克樂隊The Late Isabel中的演唱,也能從歌聲中辨出這種堅韌。

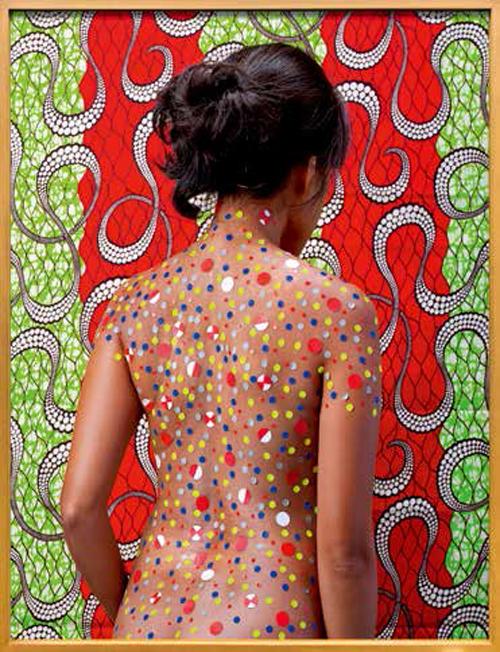

《虛幻的自我》(The Dotted Self_Every Thought AConstellation )

《祖父的肖像》(Self-Portrait for My Grandfather, thePhotographer )