淺論當代繪畫中圖像的繼承和創新

鄭萌飛

“圖像學”是現代視覺藝術研究、實踐探索中極其重要的一個理論學科,已衍生為一種全新的藝術學研究方法。面對今天新的藝術,圖像迅速向各領域滲透,在視覺傳播功能方面充分釋放著新的能量。

圖像與語詞歷來都是一對冤家,歸根結蒂是藝術史與藝術批評的論爭都與之糾結。細讀中外畫品,無論對作品的內容、風格、構圖、色彩描寫得如何透徹,其實都不是對個體的純粹描述,而描述的是選擇性地觀看結果,換而言之,當我們看著作品時,心靈卻在尋找描述性語匯去匹配眼睛所關注之處。

與傳統的禮樂文明不同,現代藝術通常是視覺主導的,而圖像是體現視覺的最好方式。這與城市現代化的進程并行,充滿了純粹視覺導向的娛樂,像萬花筒一般紛至沓來的可視印象;快速的交通工具在解放每個人感官的同時,加劇了進行視覺處理的種種刺激。正是人們在日常生活中接觸的大量圖像以藝術抽象表現了我們頭腦中的事物,又反過來形塑了我們的所思所想。

圖像是人類文明璀璨的瑰寶,還可以是人的知識情感、理想意念綜合活動的有機產物,是人們現實生活和精神世界的形象表現。時代主題不同,圖像所承擔的使命和存在形式就會不同,但這些不同的藝術均體現著人超越于經驗現實的創造精神和主動力量,都在不同程度地表現著人的自覺或不自覺的追求超越的精神本質。對處于21世紀的現代人而言,追求超越已經成為人意愿的訴求對象和精神本質,也成為人們追求的崇高力量。作為一種新的語言形式,一個個圖像的新世界正在醞釀形成,而許多青年畫家為尋找自己的藝術位置價值體系,他們選擇在傳統與現代之間自由勇敢地穿梭。

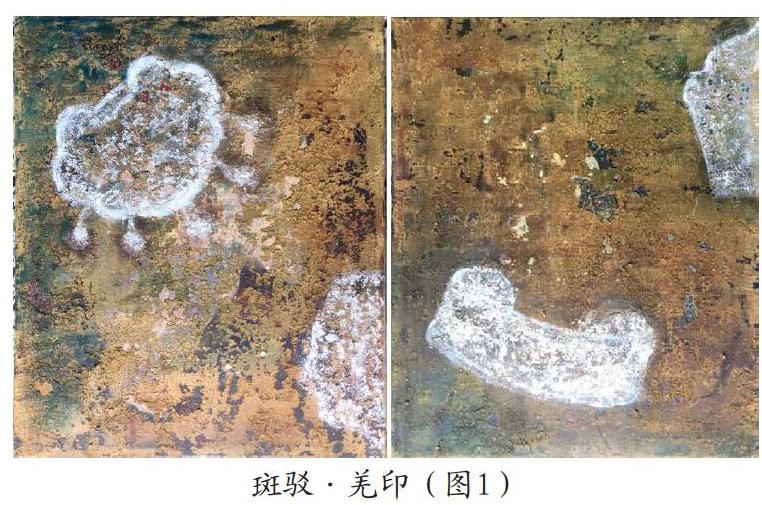

在讀完我的導師羅曉飛教授《羌族民間傳統造型藝術研究》的著作后,結合圖像和造型藝術完成了這幅綜合材料創作--斑駁·羌印(圖1)。用圖像藝術方式去展現少數民族文化的與眾不同,羌族碉樓屬于古建筑遺存,用來御敵和儲藏糧食柴草,外觀雄偉,應富于畫作堅固實用的色調,除了表現出古老斑駁的自然肌理外,還需找到合適它的圖像以及代表性的物像,我選擇了羌銀和碎瓷相結合,用錫紙來代替白色顏料,既可以展現羌銀的色澤,又能直觀聯想到云朵上的民族,用觸摸去感受畫面里的寧靜。

從一個個以時代畫像為主題的展覽可看出,大量作品力圖通過圖像的方式呈現和見證民族的發展與進步,表達在時代歷史長河中生命經驗和生活體悟,傳遞華夏文明的民族精神和文化脈絡。在圖像表現語言上,具有三種不同指向的審美表達。

其一是承繼傳統圖像語言,強調當代視覺美感,泛化題材表達古意,從符號學的角度表現主題,對現實的個體化認知和回應。通過對《蒙娜麗莎》的細節分析,一方面是達·芬奇空前絕后地描繪了一個客觀生動的女性形象;另一方面是在此基礎上達·芬奇表現了這位女性的生命之真實,精神之充裕,情感之豐盈。實際上,他把人外在的真實和內在的豐富,以偉大而神奇的方式展現出來。將身心寄寓傳統人文氣息的藝術境界,把親歷的視覺經驗運用圖像語言傳達情感,結合當代圖像主題表達出古意與品格。

其二是發揮現代媒介材料的特性,力求敘述畫面的故事性,擴容當代言說的方式。采取迂回借喻的圖像表達方式,賦予動植物以人格化的精神面貌,具體于繪畫圖像而言,主要表現為焦點透視、明暗陰影、色彩調和等科學原則制造下的繪畫語言。在二維和三維之間,馬奈則重新正視繪畫的媒介本質,讓繪畫回歸二維平面,因此,馬奈的女性肉體不再是立體的、透視的,而是反立體、反透視的,而這種新技法正是現代主義的開端。

其三是描繪日常經歷,關注藝術在形而上層面的文化表達,丈量生活與藝術的距離真誠表達自我。圖像所承載的突破和超越精神并不是任意主觀性的,而是必然制約下的主體確證,是對人類思想的積極確認,更是對世界的吸納和導向美好未來的實踐。如李自健的《南京大屠殺》當代青年畫家對宏大敘事、精致文化表達一定的反叛意識,回歸畫家原初的感悟,以及原創力的生命沖動,在他們的筆下,心靈化的歷史生活和行為化的生命欲望融為一體,激情與象征性互為表里,獲得當代語言與精神的相對統一。

古人的智慧已經化身為經典圖像元素,和人類經典文化元素一樣,為獨立思考銳意創造的藝術家提供不竭的源泉。他們在創作技巧如復合圖像、集合藝術等方面為綜合畫提供了再創作的當代意識,種種現存的文本圖像、物象影像,最終成為他們精神的立場與手段,探索生命的真實性從而引發當代綜合語境的新命題。

圖像學的引入是中國美術史的一個進步,能讓我們快速有效地對其進行探討和了解,開拓了中國繪畫史研究的新視界。任何一種西方藝術理論引入都需要有一個接受、對話、交融的過程,實現西方理論的中國化轉換,須盡快與中國傳統的感悟式理論方法相結合起來,才不致使中國藝術理論失語。圖像學不僅讓我們了解到傳統畫韻味的意義以及手法之間的關系,而且將圖像學應用到中國美術史的研究中,也使得我們有了一種新的手法進行探索,讓我們更全面地對中國美術做一個詳細的報告和發展進程的研究,進一步開發自己的理論,使圖像學的引進更富有認識意義和文化價值。