單一菌種對紅茶菌發酵及感官品質的影響

周夢夢

摘 要:本文研究了紅茶菌組成中的酵母菌、醋酸菌及乳酸菌等幾種單一菌種發酵時,菌的生長狀態及對菌液感官品質的影響,為紅茶菌的工藝研究提供參考。實驗中發現,紅茶菌發酵后,其菌液中仍會保留一些茶葉功能性成分,這些茶中的主要物質在發酵過程中的化學變化有待于進一步檢測分析。

關鍵詞:單一菌種;紅茶菌;發酵;感官品質

1 試驗方法

將500 mL水煮沸,取200 mL倒入浸提容器中,加入2.5 g炒青綠茶,浸泡10 min后(中途需攪拌3~4次)過濾除茶渣,定容至200 mL;將濾液轉移至已消毒的350 mL玻璃瓶中,加入20 g白砂糖;繼續將茶糖水放置于100 ℃條件下加熱3 min,期間不斷攪拌至糖完全溶解;最后用消毒紗布封口,冷卻至室溫。

將20 mL紅茶菌原液或者活化后的單一菌種(用5 mL溫水分別活化酵母菌、醋酸菌、乳酸菌等30 min)加入上述冷卻的茶湯中,隨即封口。菌種添加量設為0.05、0.1、0.2、0.5 g與1 g;酵母菌種包括原始酵母、酒莊酵母、果酒酵母等;乳酸菌包括雙歧桿菌、5+菌種、7+菌種等。最后放置在30 ℃的培養箱中發酵培養。

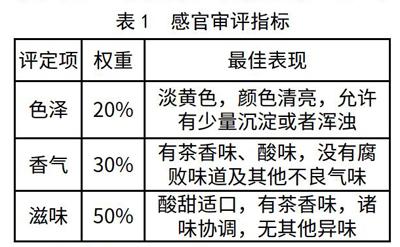

每天做好記錄觀察,5~7 d后停止培養,再取樣,對發酵液進行感官審評。可參照GB/T 21733-2008 茶飲料標準,以表1中感官審評指標進行鑒定[1]。

2 試驗結果及分析

紅茶菌菌種主要包括醋酸菌、酵母菌,有的還有少量乳酸菌,觀察發酵茶湯5天后發現,該實驗中,紅茶菌原液在第1天即出現絮狀物和氣泡,且有菌膜生成,隨著天數的延長,氣泡量逐漸增多,菌膜逐漸變厚。但在所有單一菌種酵母、乳酸菌和醋酸菌發酵液中均未發現絮狀物及菌膜的形成,且與紅茶菌原液發酵有較大差異。不同菌種發酵液中的氣泡量差別較大,酵母發酵液中的氣泡量多于乳酸菌和醋酸菌發酵液,且酵母和醋酸菌發酵液中的氣泡量隨著菌種添加量的增加而呈減少趨勢。

第5天時,紅茶菌原液色澤發黃,帶茶香,口感酸甜,且菌膜光滑透明厚實。3種酵母菌和雙歧桿菌發酵液的顏色近似于紅茶菌原液,而另外兩種乳酸菌和醋酸菌發酵液色澤較深。隨著菌種添加量的增加,發酵液中的沉淀物逐漸增加,3種酵母和雙歧桿菌發酵液的香氣也逐漸由酸甜香轉變為酒氣或酸氣,幾乎所有發酵液(醋酸菌除外)中的茶香逐漸變淡甚至消失,滋味逐漸轉淡,茶味亦逐漸消失。在乳酸菌中,5+乳酸菌和7+乳酸菌滋味變化趨勢不同,酸甜香(偶帶酒氣)呈逐漸增加趨勢[2]。

3 討論

酵母菌是一種兼性厭氧型微生物,在發酵過程中分解糖類物質,產生酒精和二氧化碳,所以可觀察到氣泡。在酵母菌添加量較多時,前期階段發酵劇烈,導致有大量氣泡產生,隨著糖類物質的消耗,氣泡量減少,這可能是觀察到氣泡量少的重要原因,并且因快速消耗大量的糖類物質,產生酒精的能力增加而使酒氣增重,掩蓋了茶的香氣和發酵液的酸甜香。雙歧桿菌是革蘭式陽性多形態桿菌,專性厭氧,對葡萄糖代謝按照果糖-6-磷酸酮酶途徑水解,最后生成乙酸和乳酸,這可能是本處理酸氣和酸味形成的主要原因。5+菌乳酸菌含有保加利亞乳桿菌、嗜熱鏈球菌、干酪乳桿菌、嗜酸乳桿菌和乳雙歧桿菌等5種以上乳酸菌,7+菌乳酸菌是含有保加利亞乳桿菌、嗜熱鏈球菌、干酪乳桿菌、嗜酸乳桿菌、乳雙歧桿菌、長雙歧桿菌和短雙歧桿菌等7種以上乳酸菌。乳酸菌發酵過程中不產生氣泡,但本試驗中發現少量氣泡,原因未知。醋酸菌在糖源充足的情況下可直接將葡萄糖變成醋酸,味道有酸腥味,這可能是本實驗中酸味的主要原因[3]。

綜上可見,不同菌種對茶湯發酵的影響不同,單一菌種發酵難以形成紅茶菌特有的品質特征,需要各類菌種相互配合。實驗中還發現,醋酸菌代謝產物含有纖維素,這些纖維素和菌體交織在一起可形成一層白色纖維狀,菌膜。本實驗未形成菌膜的主要原因可能是醋酸菌直接分解蔗糖的能力有限而不能大量繁殖[4]。

本文研究了紅茶菌組成中的幾種酵母菌、醋酸菌及乳酸菌等單一菌種發酵生長狀態及對菌液感官品質的影響,為紅茶菌的工藝研究提供理論參考。實驗中發現紅茶菌發酵后菌液中仍會保留一些茶葉功能性成分,這些茶中的主要物質在發酵過程中的化學變化有待于進一步檢測分析。

參考文獻

[1]董瑞霞,鄭生宏,馬軍輝.乳酸菌發酵對紅茶菌品質的影響[J].麗水學院學報,2018,40(5):41-49.

[2]袁磊,張國華,Faizan Ahmed SADIQ,等.發酵條件對紅茶菌發酵品質及風味的影響[J].食品科學,2017,38(2):92-97.

[3]朱曉慶.紅茶菌混菌發酵工藝優化及抗氧化特性研究[D].泰安:山東農業大學,2011.

[4]廖盧燕,蔣立文.紅茶菌培養過程中菌相變化的初步研究[J].中國食物與營養,2009(8):23-26.