預見性護理在骨科護理中的臨床效果

劉玲媛

(南昌大學第一附屬醫院骨科,南昌 330006)

預見性護理是指護士運用護理程序對患者進行全面綜合的分析和判斷,提前預知存在的護理風險,從而采取及時有效的護理措施,避免護理并發癥的發生,提高護理的質量和滿意度。預見性護理的程序包括評估、診斷、計劃、實施和評價5個環節。評估主要對患者現存的問題、潛在問題和健康的護理進行評估,對患者可能出現的并發癥、合并癥進行評估[1]。

骨科患者由于骨骼損傷及長期臥床,導致局部或整體活動不方便,出現功能性障礙,重者表現為有劇烈的疼痛感,且臥床康復需要很長的時間,這些因素交織在一起,容易導致患者產生低落、甚至煩躁、焦慮等不良或負面情緒[2]。這對骨科的臨床護理提出了更高的要求,常規護理不再能完全滿足患者的要求[3]。預見性護理屬于超前護理,需要醫務工作者對患者情況進行全面綜合了解并分析,運用醫學專業知識、技能,對患者可能存在的問題進行評估,并提出有針對性的處理方案,進行預先治療,達到提高護理質量和滿意度的效果[4]。本研究探討預見性護理在骨科護理中的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年8月至2018年8月南昌大學第一附屬醫院收治的240例骨科患者,按隨機數字表法分為2組,各120例。試驗組:男70例、女50例,平均年齡46歲,頸椎病22例、腰椎間盤突出18例、下肢骨折30例、上肢骨折36例、脊柱骨折14例。對照組:男68例、女52例,平均年齡47.4歲,頸椎病20例、腰椎間盤突出20例、下肢骨折28例、上肢骨折38例、脊柱骨折14例。2組患者性別、年齡和疾病種類比較差異無統計學意義(P>0.05),符合實驗研究的前提條件,如果護理效果上有差異則表現為護理方法的差異所致[5]。

1.2 護理方法

對照組給予常規護理。護理流程:遵醫囑開放患者的靜脈通道,做好術前常規護理,包括飲食指導、患者和家屬相關知識指導、術前配合常識指導等,確保患者能順利完成手術,以及術后常規護理,包括監測患者生命體征、傷口疼痛護理、指導術后飲食等;患者出院時,做好出院指導,在出院后第一個星期內通過電話對患者的狀況和護理滿意度進行回訪。

試驗組在對照組基礎上,再實施預見性護理。操作流程分為以下幾個步驟:1)資料評估。收集并仔細審核每例患者的基本情況,包括年齡、性別、既往病史、已有的病情診斷報告等全面的信息。熟悉這些資料有助于對患者的治療,通過對這些資料的評估,為預見性護理方案的提出提供前提保障。2)診斷、實施階段。當患者進入病區后,根據患者的生命體征、臨床情況、心理情況、疼痛情況等,制定預見性護理方案。實施預見性護理方案時,要考慮每例患者的個體差異,如對情緒不穩定、疼痛敏感的患者,需要給予心理疏導,緩解患者的緊張、恐懼等負面情緒,要加強與患者及患者家屬間的交流溝通,建立和諧的護士和患者關系,鼓勵患者建立戰勝疾病的信心,促進患者早日康復。3)護理階段。觀察患者護理期間可能存在的安全隱患,如病床上加欄桿,以免患者從床上滑落,保持病區地面清潔、干燥,以免患者滑倒;監測和預防患者并發癥問題,如對于長期臥床的患者,容易發生壓力性損傷、肺部感染、便秘、泌尿系感染等并發癥,需要幫助患者勤翻身、勤清潔、勤拍背,指導患者有效咳嗽,需要訓練患者床上大小便的操作,順時針按摩腹部及多進食粗纖維食物,針對有導尿管的患者,要注意避免患者尿路感染指導患者多飲水,保持尿管及尿道口周圍清潔,定期更換尿管,加強四肢主動被動功能鍛煉。

1.3 觀察指標

1)并發癥(包括肺部感染、壓力性損傷、便秘、下肢靜脈血栓、泌尿系統感染等)的發生率;2)患者對護理的滿意度[6]:分為非常滿意、一般滿意和不滿意,滿意度=(非常滿意+一般滿意)/總病例數×100%。

1.4 統計學方法

使用SPSS22.0軟件分析數據,比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

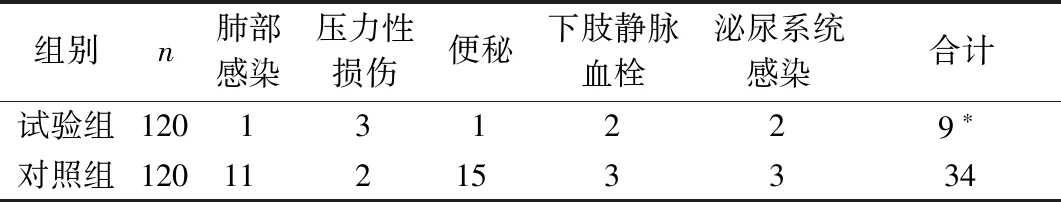

2.1 2組患者并發癥發生率比較

試驗組患者并發癥發生率為7.50%,對照組患者并發癥發生率為28.33%,試驗組患者并發癥發生率低于對照組(P<0.05),見表1。

表1 2組患者并發癥發生率比較 例

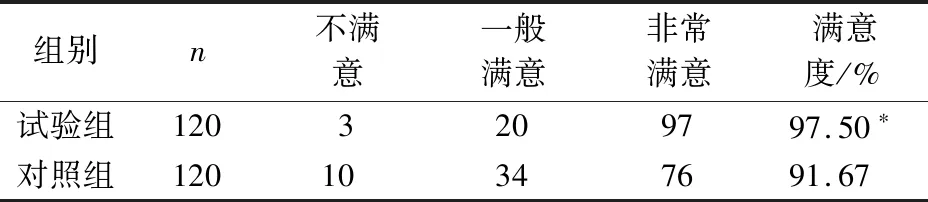

2.2 2組患者對護理的滿意度比較

試驗組患者的滿意度為97.50%,對照組患者的滿意度為91.67%,試驗組患者的滿意度高于對照組(P<0.01),見表2。

表2 2組患者對護理的滿意度比較 例

3 討論

骨科患者與醫院其他科室患者相比,有明顯的突發性特征、突發性損失,導致劇烈的疼痛感。很多患者因為缺乏相關的醫學知識,對疾病不了解,容易出現過度擔心、恐懼、煩躁、焦慮等負面情緒。因此,對患者的護理就顯得尤為重要,優質的護理有助于患者建立戰勝疾病和疼痛的信心,早日康復。本研究提出預見性護理模式,在臨床實踐基礎上,將醫學知識、護理知識、護理技巧和護理觀察技能等融合在一起,選擇合理的診斷方法和合適的治療方案,有效避免并發癥的發生,給予患者更優質的護理服務,提高患者對護理的滿意度,幫助患者早日康復。

本研究發現實施預見性護理后,與常規護理相比,患者并發癥發生率下降(P<0.05),滿意度提高(P<0.01)。因此,筆者提倡預見性護理,并從以下幾個方面提出護理中需要注意的地方。

1)入院與護理方案的制定。醫護人員在接診骨科患者時,應該結合患者的情況給予正確的護理措施,根據患者病情判斷是否需要進行給氧、心電監護監測生命體征、建立靜脈通道補液治療等措施,同時需要及時記錄患者的護理記錄,并且還要詳細詢問患者病史,查看患者的病歷資料,全面了解患者的身體狀況。之后,護理人員應根據醫生的建議,制定合理的護理方案,并充分征詢和考慮患者及家屬的意見,不斷改進護理方案[7]。

2)注重心理健康方面的指導。多數骨科患者會因身體受創傷,發病突然,疼痛感強等原因出現負面情緒。良好的心態有助于提高患者戰勝疾病的信心,有助于患者病情的康復。為此,護理人員需要保持與患者心理上的有效溝通,與患者交流可以投其所好,也可以向患者介紹疾病相關知識,讓患者知曉自己病情,打消患者的疑慮,還可以給患者制定功能鍛煉計劃,幫助患者恢復功能,避免關節僵硬、肌肉萎縮的情況發生[8]。這些措施也可以多管齊下,促進患者的心理健康,提高患者早日康復的信心,盡早康復出院。

3)營養護理方面。患者住院期間,食欲減退,機體消耗增加,所以需要注重患者飲食指導。制定合理的飲食搭配方案,可以確保患者機體營養物質的需求,加速骨骼愈合,減少治療時間。為了保證患者有足夠的能量供應,應讓患者進食含有高熱量和高蛋白質的食物;為了更好地消化,食物中應包含富含高纖維的綠色食物;為了及時補充患者的創傷損失,食物中需要有含無機鹽、維生素、鈣的食物,促進患者骨骼吸收與骨形成,加快患者的康復。

4)并發癥護理方面。骨科患者容易發生的并發癥主要為肺部感染、壓力性損傷、便秘、下肢靜脈血栓、泌尿系統感染等,護理過程中要特別注意避免并發癥的發生。這需要護理人員做到注意病房空氣流通,注意病房消毒,提醒患者保暖,避免感冒或出現呼吸道感染等。指導患者有效呼吸,教會患者吹氣球鍛煉肺活量。對于留置導尿管的患者,護理人員需要提醒患者多喝水,注意導尿管的消毒,保持尿道口清潔,避免泌尿系統感染等情況發生。另外,護理人員還需幫助患者做適當的功能鍛煉,勤翻身,加強四肢肌肉的收縮運動、四肢主被動運動,避免壓力性損傷、下肢靜脈血栓等并發癥的發生。

綜上所述,對骨科患者采取預見性護理,可有效地降低并發癥的發生率,同時有效提高患者的護理滿意度,對患者的早日康復具有積極意義。