九間棚影像志

吳永強

春天,站在九間棚放眼望去,千樹萬樹梨花開,一片花海。

走向我們的小康生活·開欄語

“民亦勞止,汔可小康。”從2000多年前的《詩經》開始,“小康”作為豐衣足食、安居樂業的代名詞,就成為中華民族追求美好生活的樸素愿望和社會理想。這個美好憧憬,縱貫千年不變。

然而,在漫長的封建社會,“朱門酒肉臭,路有凍死骨”,小康對于廣大百姓只是鏡花水月。進入近代,列強入侵、危機重重,民生凋敝、水深火熱,“四萬萬人齊下淚,天涯何處是神州”,小康更成為中國人遙不可及的奢望。

歷史選擇了中國共產黨。今日的中國,物質生活更加殷實、精神世界更加豐富、社會環境更加和諧……建國七十年,改革開放四十年,一個個非凡進程鑄就了如今的滄桑巨變。

緊盯“黃河灘”、聚焦“沂蒙山”、鎖定“老病殘”,齊魯兒女用勇氣、毅力和智慧攻克一個個艱難險阻,走上了決勝全面小康,決戰脫貧攻堅的“最后一公里”。越來越多的貧困群眾憑著雙手和汗水走上脫貧致富之路,一個個家庭懷揣對美好生活的向往奔向小康……他們的生活變遷映照了中國改革開放的真實成果,書寫了人類減貧史上的偉大奇跡。

行走山河角落,書寫時代變遷,《齊魯周刊》自本期起開設“走向我們的小康生活”專欄,以此記錄這場正在發生的歷史偉業。

房子的故事

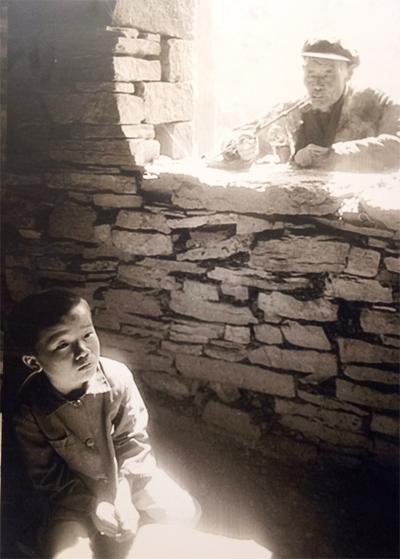

簡陋的石棚里,一個孩子坐在石凳上,聚精會神盯著前方。孩子滿臉堅毅,前方應該有一位老師,正在向他介紹外面的世界。外面的世界很遙遠,但也很近,足夠一個小小的山洞容納。孩子身后,層疊的石墻上,開有一扇窗。一位老人站在窗外,口含煙袋,渾身上下的“質地”,和周圍的石頭形成呼應。老人同樣目不轉睛,盯著眼前的孩子。祖孫二人,一個在石棚里,一個在石棚外,朗朗讀書聲仿佛穿透石壁,穿透時間,照片背后的我們仍能聽見……

7月10日上午,我走進石棚。

石桌石凳還在,有的地方蒙了一層灰。

九間棚村位于平邑縣海拔640米的龍頂山上。過去,這里自然環境極端惡劣,通往山下的只有一條羊腸小道,村民買了自行車,沒法騎到家里,只能寄放到親戚家。姑娘們不肯嫁上來,山上光棍越來越多。唯一的運輸工具是門板,豬養大了,用門板抬下山去賣。有人生了病,也是門板抬下去,嚴重時耽誤救治。山上產量很低的水果,肩挑人背送到山下,很難賣上好價錢。有時一不小心,連人帶筐跌到溝里。

這里的人曾被稱為“山頂洞人”。參觀九間棚,一個繞不開的環節是這里的三代民居。第一代:一處斷崖下面的山洞,相傳清朝乾隆六年,一戶劉姓夫婦逃荒躲難,來到龍頂山上,在這個大石棚安家。后來,隨著人口增多,石棚被用石片隔開,分成九間,九間棚自此得名。第二代:1963年,村民遷出石棚,蓋房居住,石棚旁邊,幾間低矮的草房,是第二代民居的代表。

村民搬出石洞后的一些年,九間棚小學搬到了石棚里。這所罕見的山洞小學,承載了九間棚人的夢想,現任村支書劉嘉坤就曾在山洞里學習。

如今,山洞作為歷史的見證,是游覽九間棚村的必到之處。不同的山洞,分成民居、儲藏室、教室等部分,向游客介紹過去的艱難歲月。

點亮村莊

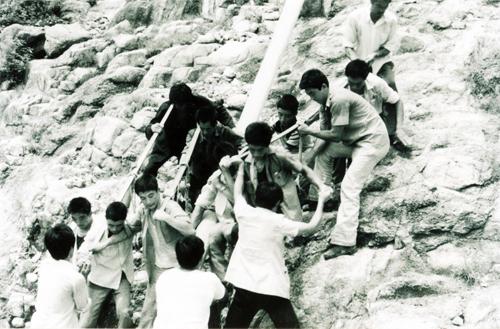

一根長長的線桿豎在懸崖上,一群攀援的農民將線桿綁在身上,如一群蜘蛛,將身體和線桿攀附在懸崖上,艱難向上爬行。

1984年,劉嘉坤擔任村支書,開始了“架電、修路、引水、治山、種樹”的大會戰。

公社組織架電,電線桿已經豎到山下的趙莊,九間棚需要花錢買10多根電線桿,把線架上山,但是沒錢。30歲的劉嘉坤站出來,說自己家的房子不蓋了,拿出一千元給集體墊上。老支書劉德敬說,自己拿500元。其他7個黨員各自報了一個數,有的推遲兒子的婚期,有的半夜下山到親戚家借。就這樣,12600元錢從每家每戶擠出來。

每根電桿有12米長、兩千斤重,在陡峭的懸崖,抬上肩,壓死壓活也沒法放下歇歇。全村的勞力都盯著劉嘉坤的手勢,幾十個人心合在一起。僅十多天,一根根電桿爬上了高高的懸崖。

緊接著,劉嘉坤又帶著全村54戶農民完成修路、引水工程。在5年時間里,他們投入義務工10萬多個,平均每個勞力每年出義務工達310個,動用土石方25000多立方,修建三級揚程269米高的揚水站一座,砌石渠4000多米,連著38個蓄水渠,實現了“路跟渠、渠帶路,田水池滿天布,灌溉田園繞果樹,自來水送到戶”的高山水利化,2000多畝荒山得到了治理。

水來啦

兩個孩子趴在水邊,歡快地游玩。在他們的記憶中,從未有過如此清冽的感受,水,不再是貴如油的存在。水改變了他們的童年,清冽、歡暢,一個孩子張開大嘴,稚嫩的聲音穿透時間:“水來啦……”

“架電、修路、引水、治山、種樹”的大會戰中,值得一提的還有“引水”。

村民們猶記得,1985年春節剛過,一條長7里、寬6米的盤山路修通后,當地一輛汽車開上龍頂山時,群情激昂的情景。路通了,劉嘉坤又打起了引水的算盤。

這個喝著龍頂山泉水長大的年輕人,深知水在人們心中的位置。路通的這一年,旱魔肆虐,新修的三個蓄水池全干了個底兒朝天,10萬株雪花梨樹,眼瞅著要旱死,就連祖宗曾賴以生存的那眼小泉也幾欲干涸。整個龍頂山像個干柴堆,一點就會燒起來。

旱情在持續,為了保證全村人都能吃上水,村里派專人看護山泉,按人口用木瓢分到家家戶戶。并規定:任何人不得私自到泉邊取水,違者從重處罰。劉嘉坤紅著臉將“帥印”蓋到告示上。

搶水的事還是發生了,而且最后一個搶水的竟是劉嘉坤的妻子。自己定下的規矩自家人違反,就像被人打了一記耳光。劉嘉坤當即在村里的大喇叭上作了檢討,向村委會交了10元罰款。

窩了一肚子火,怒氣沖沖回到家,見妻子聽了大喇叭罰款的事還在哭泣,他揚起了粗壯的胳膊。孩子一下子竄過來,護到娘的身前:爹,你不能打俺媽,媽看你累,咱分的水都盡著你喝,俺娘倆一天多沒喝水了,媽是看俺渴呀。劉嘉坤眼圈紅了,哪里還下得去手。他慚愧極了,一把拉過孩子,像是小學生對老師下保證:孩子,爹對不起全村人!今年,不出今年,爹一定讓你和你媽還有全村人喝上甜甜的水。

他不信九間棚方圓十多公里的地盤上沒有水,來到村里最年長的劉德星老人家。老人講了個神話般的傳說,臥龍山的絕壁上有一個山洞,洞里有個臥龍泉,老輩人說那里是龍王的西宮,脈連東海,天多旱也不干。

臥龍山就在國有林場的西面。劉嘉坤要驗證這個傳說。他備上草把、煤油,只身一人摸到山洞里。舉火觀望,不禁被眼前的景象驚呆了:冷森森的泉水直入山洞。

上世紀80 年代,劉嘉坤(左二)帶領村民修路。

上世紀90 年代,九間棚在平邑縣城開辦的花崗石廠。

臥龍泉處在高達30米如刀削斧劈般的懸崖中段,上不靠天下不著地。懸崖上打炮眼,那場面膽小人看都不敢看。劉嘉坤把繩索系到腰上,第一個懸到半山腰。黨員跟著下去了,團員跟著下去了,青壯年群眾也跟著下去了。懸崖上響起了“敢死隊”清脆的錘聲和沉悶的爆響。人們忘記了疲勞,忘記了危險,也忘記了農時。正值采金銀花的季節,可村干部的金銀花大都干在花棵上,每家損失上百元。

4個月后,一個二級揚程、鋪設管道3公里、配套10個蓄水池的引水工程完成了。1986年5月25日,許多村民永遠記得這個日子,上午8點,3部電機一開,清澈的泉水順著引水管道乖乖爬上龍頂山,流進九間棚。許多人手舞足蹈,甚至有人從未見過這么多的水。有一次,村里還舉辦了游泳比賽——如此歡暢,“山頂洞人”何時能在山上游泳?

劉嘉坤

見到劉嘉坤是2012年春天。

這位九間棚村的靈魂人物,“精神領袖”,有著農民企業家的諸多共性:思維敏捷、樂觀、敢闖、豁達,正是他和他帶領下的村民,塑造了一個村莊的神話。他一手塑造的九間棚村,與南山村、九曲蔣家村等齊名,一度成為鄉村建設的典范。

在九間棚展覽館,幾張畢業證書講述了劉嘉坤上學的故事。以下文字,摘自作家楊文學長篇報告文學《沂蒙長風》:

一個時期以來,黨和政府給予他的榮譽就像燃放的鞭炮,接連不斷地響起:全國黨代表、全國勞動模范、全國人大代表,還有數不清的各種先進稱號,九間棚村支部也獲得了“全國先進基層黨組織”的光榮稱號。每每看到如此耀眼的光環,嘉坤卻似走進迷宮一樣:害怕多于自豪,壓力高于動力。

忽然,他眼前一亮,頓時想起偉大科學家牛頓的名言:無知識的熱心猶如在黑暗中遠征。他又看到了兩個熟悉的身影,一個是現任機械配件廠廠長,另一個是現任花崗石廠廠長,嘉坤當年把他倆送進高等學府深造成了大學生,拍賣奪標后,二人分別把企業治理得井井有條,經營得頭頭是道,成了當地不可多得的明星企業家。

1990年8月,中共中央政治局原常委宋平(左)親切接見劉嘉坤。

撥開層層迷霧,一個急轉彎,劉嘉坤想到了上大學!

這能行嗎?自己已到了不惑之年了。

1997年8月22日,劉嘉坤踏進了北京大學光華管理學院的大門,開始了漫漫的求索之路。四十多歲的人了,攻讀經濟管理專業,難度可想而知,他發揚當年開山劈嶺的拼命精神,付出較普通學員多十倍甚至幾十倍的勤奮和刻苦,一字一字的啃,一句一句的學,并且一有空就去拜訪著名經濟學家厲以寧教授。

兩年寒窗,劉嘉坤這個“訪問學者”以優異成績過關。他的導師厲以寧教授這樣評價:“該生在進修期間,認真學習,并能聯系中國農村經濟實際問題進行研究、探討。學習態度端正,關心經濟改革。”北京大學校方的結論是:“劉嘉坤同志不愧是全國人大代表和全國勞動模范,充分體現了勇于探索、實事求是的鉆研精神。他在校期間撰寫的論文《貧困山區脫貧致富之路探析》,注重理論與實際的結合,文風樸實,有創見,論據充分,受到我院許多教授、專家的好評,認為該論文既有理論意義又有實用價值。”

劉嘉坤卻說,我苦學兩年,為的就是盡快把知識轉化為能力,轉化為品格,還要繼往開來,趨利避害,再造優勢,再搶機遇,再立新功,實現九間棚二次創業的宏偉藍圖!

二次創業

2019年10月,新疆喀什。

我跟隨山東媒體采訪團走進喀什,采訪山東對口援疆工作,來到位于麥蓋提縣的金銀花種植基地。2015年,九間棚集團在喀什注冊成立了新疆九間棚農業科技有限公司,注冊資金1億元,并和麥蓋提縣政府簽訂了包含10萬畝金銀花種植和建設回收初加工廠的金銀花產業項目合作合同。

從位于沂蒙山區的高山之巔,到遙遠的喀什,九間棚人的足跡一直沒有停止。當然,喀什不是終點,而是繼續奮斗的驛站。

幾乎一夜之間,九間棚的名字傳遍神州,到九間棚參觀學習的熱潮驟然興起,出現了自“農業學大寨”之后沒有過的農村參觀潮。李存葆與王光明著名的報告文學《沂蒙九章》就寫了劉嘉坤的事跡。

上世紀80年代的諸多創舉,只是圍繞村莊本身的一些運作。村莊工業化則是很多村莊接下來要走的一條路,九間棚是一個典型。

1991年,村民們走下高山進城創辦企業,先后在縣城開設了花崗石廠、工程機械配件廠、塑料廠等企業。90多個農民轉移到城里,當了工人。但是由于當時人才匱乏、企業管理經驗欠缺,在縣城創辦的這些企業效益不佳。

1996年,九間棚實施改革。村集體將村辦企業經過公開競標,拍賣給村民轉換成私營企業;將山上零星果園收起來,按山上實有的戶數,重新劃分為基本均等的37份,公開競標,承包到戶。

劉嘉坤的二次創業,將農業和工業結合在了一起。他把視線對準了老家山上遍地而生的金銀花。

劉嘉坤團隊成功選育出金銀花優良品種“九豐一號”和“北花1號”。近年來,九間棚村在云南省云龍縣、新疆維吾爾自治區喀什市、甘肅省通渭縣、陜西省渭南市、湖北省江漢區、河北省承德市、貴州省三都縣、重慶市武隆區等地推廣發展金銀花優良品種扶貧種植基地15萬余畝。

近年來,九間棚的金銀花產業已延伸到了全國各地,組建了多家子公司,初步形成了“良種研究選育—育苗推廣種植—干花購銷流通—藥品食品研發生產”的金銀花全產業鏈,成為國內金銀花行業的領跑者和整合者。

如今,九間棚早已成為全國金銀花行業的標準制定者。劉嘉坤曾說:“先不說下游我們做藥、做飲料,我希望僅僅是在上游的種植方面,至少要創造500個千萬富翁吧!你想想,一個一年幾十億產值的行業,不誕生幾百個千萬富翁,那就不正常了!”

舊貌新顏:龍頂山上好風光

每次來到九間棚,都有不同的感受。

如今,村民經歷了改變鄉村面貌、下山辦廠、上山開發旅游等不同的階段。過去閉塞的山村,正在成為一個巨大的風景區。過去村民艱苦奮斗的足跡,成為人們重溫艱難歲月的落腳點,優美的自然環境,為休閑養生提供了重要依托。

為了把九間棚村建設成為九間棚人和九間棚企業的美麗家園,劉嘉坤注冊成立了平邑縣九間棚旅游開發有限公司,邀請知名專家、學者對以九間棚村為中心的景區進行了全面科學的規劃。

九間棚處于天寶梨鄉腹地,這里還有北海銀行魯南印鈔廠舊址,羅榮桓、陳光指揮的天寶山戰斗遺址,龍頂山天池等人文景觀。九間棚村舊址,2013年被公布為省級重點文物保護單位。2019年12月25日,九間棚景區達到國家4A級旅游景區標準要求,確定為國家4A級旅游景區。劉嘉坤表示:“要用幾年的時間,把九間棚建設成為全國5A級景區。”

在一個村莊不大的空間里,你可以看到“原始社會”的生活面貌,也可以體會現代文明的變遷。30年前,這個不足300人的小山村,在貧瘠的山頂上修路、架電、治水,成為農業戰線的一面旗幟;今天,九間棚成為金銀花產業的全國第一村,并成為風景秀麗、瓜果飄香的旅游風景區。

2013年11月,習近平總書記視察臨沂時接見了劉嘉坤,對他在扶貧開發方面的工作予以肯定的同時,稱九間棚村“雖地處偏遠,但風景這邊獨好”。

提到九間棚,不得不提一個名字:李錦。

1989年,新華社記者李錦第一次來到九間棚村調研,寫出長篇調查《九柱擎天》,得到中央領導批示。他首先提出的九間棚精神,作為沂蒙精神宣傳的先聲在全國傳揚開來。30年來,李錦無數次登上九間棚,寫過上百篇報道與論文。退休后,他還將自己的家安在了九間棚,把根扎在了九間棚。在劉嘉坤以及九間棚村村民的奮斗歷程中,亦有李錦的奉獻。

九間棚精神——團結奮斗,頑強拼搏,堅韌不拔,艱苦創業。十六個字,字字珠璣,滲透著九間棚的光輝過去。它首先代表了在艱苦環境下,人與自然抗爭的不懈精神,任何艱苦的環境,不能阻擋人們追求幸福生活的努力。這一點,又暗合了“愚公移山”這一偉大傳統。完成了初步的創業之后,緊抓時代脈搏,踏著市場經濟的大浪,再次成為創業典范,是九間棚給我們的新力量。

家園是什么?如同《沂蒙山小調》《誰不說俺家鄉好》那些歌里唱的,沂蒙文化中,對家園的熱愛早已深入骨髓。以什么樣的方式熱愛?與其同在,建設之,愛護之,守護之。

每到4月,九間棚所在的天寶山區,千樹萬樹梨花開,生機盎然。到了秋天,又是山楂成熟的季節,山崮相連,草木葳蕤。當年,創業者披荊斬棘,硬生生從山上“殺出一條大道”;如今,后繼者走下山崮,將一種精神遠播四海,他們又回到山頂,建設美麗家園。

九間棚是沂蒙的象征,時代的縮影。

九間棚“祖屋”,最早居住的石棚。