北斗背后的高科技之

——硬件背后的硬實力

文/ 遲惑 楊詩瑞

我國的北斗衛星導航系統,從建設之初即瞄準世界先進水平,相比于其他全球衛星導航系統,有許多獨創性的貢獻。下面,讓我們細數“北斗”背后的高科技。

▲ 6月23日9時43分,長征三號乙火箭在西昌衛星發射中心成功發射北斗三號全球衛星導航系統最后一顆組網衛星 南勇攝

北斗核心部件100%中國造

時至今日,北斗系統已成為國防安全、經濟建設、社會生活中不可或缺的重要組成部分,是國家重大的空間和信息化基礎設施,是體現現代化大國地位、國家綜合國力與國際競爭優勢的重要標志。北斗系統緊密聯系國計民生,聯系億萬百姓群眾,為人們和各行業生產生活提供重要的時空基準和導航定位服務。

北斗系統非常重要,必須把它建好、用好,不斷提高性能、精度和可靠性,更重要的是要保證北斗系統的國產化和自主可控,把技術牢牢掌握在我們自己手里,這樣出了問題才好解決,才不會被國外卡脖子。

受制于國外的例子并非沒有。我國早期出資參與歐洲伽利略計劃,由于各種原因被排擠出財政和利益分配等核心決策之外,更無法掌握衛星導航關鍵技術。

“北斗”不能站在巨人的肩膀上,就只能自己成長為“巨人”。

▲ 整流罩中的第55顆北斗衛星 南勇攝

從“北斗一號”到“北斗三號”,從雙星定位到三類混合軌道星座,北斗系統迅速成長。“北斗”科研人員用“自主創新、團結協作、攻堅克難、追求卓越”的北斗精神,逐步實現北斗導航從研發設計到終端接收的全過程自主可控,實現北斗裝備的自主研制生產,關鍵材料和器件的自主供應,核心能力及重要儀器、設備、軟件的自主供應。

▲ 核心基礎產品形成完整自主產業鏈

2015年7月,第18、19顆北斗衛星進入軌道,衛星CPU、數據總線電路、轉換器、存儲器等近40款產品均為國內生產。這是我國衛星首次成體系、批量地使用國產芯片,是“北斗”自主可控和創新發展的里程碑。

2018年1月,第26、27顆北斗衛星進入軌道,衛星元器件的國產比例達90%以上。以國產龍芯CPU建立的衛星電子學系統,代表我國已掌握導航衛星的最核心技術。

除了“中國芯”,“北斗”的操作系統采用了我國自主研發、擁有完全知識產權的計算機系統SpaceOS2。它體積迷你、功能強大、可靠性強,能高效管理衛星系統的上百項任務,成為“北斗”強勁的“中國魂”。

“北斗”科研人員探索了一條具有中國特色的重大工程自主可控發展之路。

在應用領域,一方面集中組織研發北斗芯片、模塊;另一方面通過重點行業、區域應用示范工程,大力推廣使用自主芯片、模塊、軟件產品,邊建邊用、反復迭代。通過強化應用驗證,建立了一整套科學有效的仿真驗證方法和手段,從器件、板卡、單機和在軌使用等多層次考核北斗元器件的可用性。

在產品質量方面,建立比國外的產品更加嚴格的標準方法,有效保證了國產化產品的性能質量和可靠性。

如今,“北斗”一系列技術瓶頸被相繼攻克,國產化率提高至“核心部件100%國產化”。

“北斗”建設發展既依托于我國科技水平,同時又牽引著相關技術領域的發展,帶動起一批航天產業發展。

在“北斗”的建設過程中,全國有數百家科研院所和高校參與。為使產品通過太空環境的嚴酷考驗,在設計、生產制造、試驗驗證等各個環節都設置嚴苛的限制條件。

伴隨北斗系統成長壯大,我國航天產品研制能力迅速提高,相關成果也為其他型號的國產化發揮積極作用。

SoC2012、小型一體化星敏感器用于后續的“嫦娥”“神舟”“高分”等型號。

北斗芯片廣泛應用到消費電子、物聯網等領域,截至2019年,銷售量突破8000萬片,輸出到全球100多個國家和地區。

中國制造的航天裝備性能經受住了考驗,圓滿完成任務,“北斗”因此而更加強大。

▲ 金屬銫

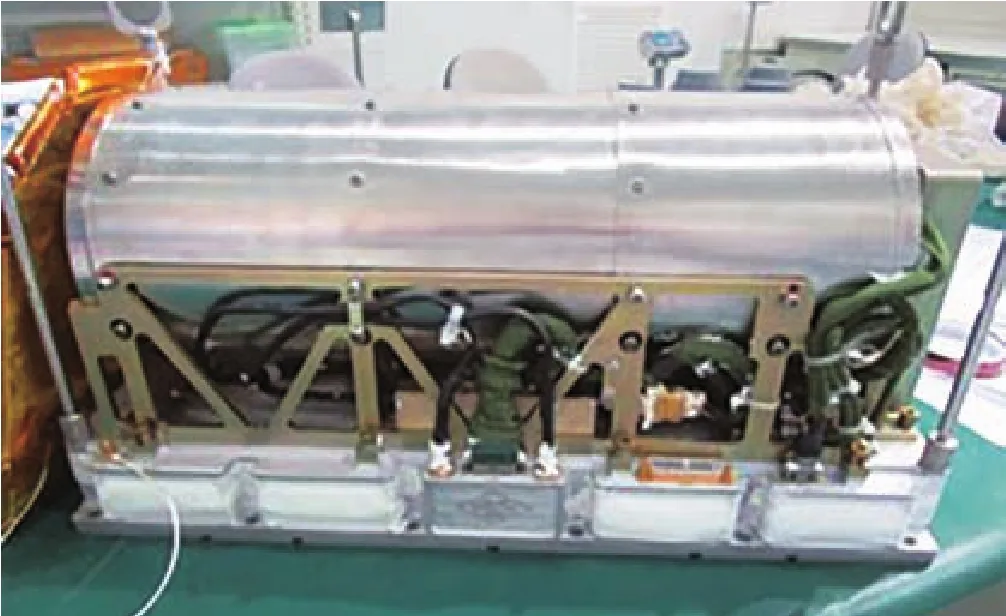

▲ 北斗三號衛星采用的更高穩定度、更小漂移率的星載銣原子鐘、星載氫原子鐘

自主研制原子鐘

導航衛星的核心設備是什么呢?

我們知道,導航衛星的原理就是不斷地向地面播發導航電文,電文的核心內容就是位置坐標和相應位置的時間等信息。

當然,為了實現足夠高的精度,導航衛星絕不是簡單地告訴地面上的用戶現在是幾點幾分幾秒,而是要精確到小數點后很多位。

這就要求衛星本身有非常精確的計時功能,而這種計時功能是由原子鐘來實現的。

所謂原子鐘就是一種精密測量設備,它是利用某種元素原子的能級躍遷來實現精確時間的。

我們知道,原子是由原子核及圍繞它旋轉的電子組成的。有些原子擁有相當多數量的電子,分成不同的電子層。原子可以吸收或者釋放電磁能量,但是這種電磁能量是不連續的。當原子從某一個能量大的層次躍遷到低一點的能量層次時,它就會釋放出電磁波。

▲ 北斗技術人員在工作中

某一種元素的原子,它的能級躍遷變化頻率是固定的,就像我們彈鋼琴用的節拍器一樣,只是它的頻率要比節拍器高多了。

那么如果我們選擇一種合適的原子,觀測它的電磁能量變化頻率,是不是就可以得到準確的時間了呢?事實證明是這樣的。

上世紀30年代,美國科學家拉比在哥倫比亞大學第一次實現了用測量原子核共振頻率的方法來制造時鐘,他在1944年得到了諾貝爾獎。

到了1956年,美國科學家終于生產出了實用化的原子鐘,它所采用的元素是金屬銫。

銫非常活潑,只要放到空氣里馬上就會燃燒起來。銫還非常柔軟,用普通的小刀就能把它切成一塊一塊的。但是銫有一個很大的優點,用它來制作原子鐘非常方便。銫的共振頻率是9192631770赫茲,規定它的原子核振動這么多次所用的時間就是1秒鐘。

隨著技術的發展和進步,人們還開發出了用銣、氫元素作為原料的原子鐘,體積越來越小。

目前最先進的成果是用金屬鋁來制造原子鐘,精度比前三種原子鐘都高。

在衛星導航技術出現之前,全世界的原子鐘需求都沒有多少。但是導航衛星技術的發展一下子讓它成了緊俏貨。

一般來說,一顆衛星只要攜帶一臺原子鐘就可以了。但是因為衛星研制發射和在軌調試的周期很長,成本很高,一旦某一顆衛星失去了正常工作的原子鐘,就會給整個導航系統帶來嚴重的危害。所以導航衛星一般要攜帶3~4臺原子鐘上天。

北斗導航衛星就攜帶了4臺中國自行研制的高精度原子鐘,其中2臺工作,2臺備份。要定期監測這2臺工作的原子鐘的性能,原子鐘之間還要互相校準,免得工作的那一臺發生了超過設計指標的誤差。

如今中國的導航衛星原子鐘已經達到了世界先進水平。

▲ 超低功耗的第三代北斗芯片HD8040

導航神器“行波管放大器”

北斗衛星的原子鐘和相關電路生成了導航電文以后,就要想辦法把它們發射到地面上去。

但是北斗衛星距離地面的垂直距離很遠,有差不多2萬公里,經過這樣長途的旅行之后,無線電信號已經很微弱了。怎么才能讓用戶接收到功率足夠強大的導航電文呢?這就需要在天上和地上兩個方向想辦法。

在天上這一頭,就需要盡量加大發射功率。承擔這個任務的叫做行波管功率放大器。

它實際上是一個真空的管子,一頭是陰極,另一頭是陽極。從陰極發射一束電子通向陽極,在電子運動的過程中,攜帶有信息的微波信號被放大,然后發射出去。

為了實現和地面之間的通信,幾乎所有的廣播通信衛星和導航衛星都裝有行波管放大器。

北斗衛星的行波管放大器是中國自行研制的。它的設計輸出功率可達到140多瓦,屬于世界先進水平。

衛星上的行波管放大器和其他所有的星載電子元器件一樣,面臨著苛刻復雜的工作環境。

首先,衛星上所有部件的尺寸和重量都要斤斤計較。雖然行波管屬于核心器件,但是衛星上留給它的空間也不算大。

另外,用于制造北斗三號衛星的平臺,雖然擁有數千瓦的發電功率,但是考慮到衛星本身的姿態控制、熱控制等都要消耗一部分電,所以能夠提供給行波管的電功率也是有限的。

根據總體設計,需要研制一種功率大于140瓦的行波管放大器。需要注意的是,北斗衛星需要在天上工作10年左右,任何元器件發生損壞,都沒有修理或者更換的可能性,這就要求行波管的壽命和可靠性非常高。

▲ 國產導航芯片向小型化發展

▲ 超低功耗的第三代北斗芯片HD8040

研制部門為此在設計和工藝兩個方面展開了科研攻關。科研人員所采取的一種辦法叫做降額措施。他們為行波管的陰極設計了非常強的發射能力,然而在實際使用中所需要達到的電流密度卻比這個發射能力要低得多,這樣就保證了可靠性。我們可以理解為用一輛很大的汽車運送很少的貨物,這樣就肯定不會出現超載的情況了。

我們在前面討論過,行波管的內部是真空,這樣才能夠保證電子束不受干擾地運動。一旦漏氣,行波管的工作就會受到很大影響,甚至于徹底報廢。

在地面上,如果真空管內部進了氣體,我們可以把它拆下來換掉,但是在天上就沒有這種可能性了。

在北斗衛星的行波管研制生產過程中,引入了超高真空排氣泵,能夠把行波管內的真空度控制在10-8帕斯卡。

經過精心設計,北斗衛星的行波管放大器實現了大于140瓦的輸出功率,總體功耗只有260瓦左右,各方面性能達到了設計指標的要求。

▲ 北斗衛星手表

小到難以察覺的芯片

最近,國外專業媒體報道,北斗芯片已經售出了好幾千萬套。但是為什么很多用戶并沒有這樣的感覺呢?實際上,北斗芯片是融合在我們所使用的終端設備里的,包括手機、平板電腦和其他產品當中,比如兒童定位手表等。

如果您感興趣,可以用手機下載一個導航衛星跟蹤軟件,就會發現相當多國產高端手機都已經開始支持北斗衛星了。通過這個軟件還可以看到手機上收到了天上多少GPS衛星、多少格洛納斯衛星和多少北斗衛星的信號。

這一切之所以能夠實現,并不僅僅是因為天上有衛星,也是因為北斗芯片的國產化取得了重大突破。

這里的重大突破有3層含義:首先是解決了有無問題,其次是解決了好壞問題,最后是解決了貴賤問題。

大家都知道,芯片一直是中國現代工業技術當中的一個短板。美國已經好幾次打算用芯片作為手段,來強迫中國接受一些不平等的貿易條件。

北斗領域對這個問題有很強的前瞻性,早在北斗衛星發射之前,國家有關部門就把芯片國產化放到了很重要的位置,大力支持國產芯片企業。

▲ 北斗衛星地圖軟件截圖

北斗芯片分為多種類型,包括基帶芯片、射頻芯片等。射頻芯片把衛星發射的無線電波微波信號變成可以處理的數據,基帶芯片把這些數據還原成導航電文,然后進行計算,得到位置、速度或者時間信息。把芯片和相關的其他電子元器件合在同一塊電路板上,就成為模塊,可以插到相關電子設備上,實現導航、定位、授時的作用。

這兩種芯片的設計和制造難度都很大。實際上即使在國外,GPS芯片的設計和制造也是由幾家公司壟斷的。

北斗行業經過十多年的努力,終于解決了基帶芯片和射頻芯片的設計制造問題。目前國內有多家企業具備設計與生產能力,而用現成芯片組裝模塊的企業就更多。

解決了有無的問題后,就要討論好壞問題。

導航芯片和中央處理器一樣,要考察線寬這個指標。線寬越小,芯片的體積和功耗就越小,就能夠用在更小的設備里。

如果我們只能制造體積很大、耗電很高的芯片,那么至少北斗手表這種產品就不可能出現。所以當我們看到小孩子手腕上戴著五顏六色的北斗手表,也意味著我們在衛星導航芯片的小型化方面取得了很大的成績。

更進一步的問題就是貴賤。導航芯片如果太貴,就會把用戶拒之門外。

根據國內外媒體的綜合報道,北斗導航模塊,也就是基帶芯片加上射頻芯片,再加上其他電子元器件的集成體,價格已經降低到了幾十元,幾乎每個人都用得起。

而且,相當多手機芯片——比如高通公司和華為麒麟的芯片——本身就具備處理北斗信號的能力,省去了單獨的導航模塊,體積更小,功耗更低,使用起來就更方便了。

因此,我們可以說:我們沒有感覺到北斗導航芯片的存在,實際上這正是北斗芯片取得成功的標志所在,因為它已經小到人們很難覺察了。