首屆世界氣象中心研討會簡評

■ 周慶亮 任璐 王蒙

2019年3月26—29日,世界氣象組織(WMO)和中國氣象局在北京共同主辦了“世界氣象中心研討會”,這是自WMO認定世界氣象中心52年以來的第一次。簡要評述了首屆世界氣象中心研討會舉辦的會議概況、取得的主要成果,分析了研討會給予世界氣象中心(北京)的啟示。

世界氣象中心,作為世界氣象組織(WMO)業務系統的核心——全球資料加工和預報系統(GDPFS)中的業務體系設置,其主要職責是為世界各國實時氣象預報、預測業務提供穩定、豐富、高質量的無縫隙天氣氣候分析、預報、預測指導產品,并牽頭開展國際氣象預報技術交流、技術培訓等活動,旨在支持發展中和最不發達國家的氣象預報業務能力提升。截至2019年12月31日,全球共有9個世界氣象中心。

1 會議概況

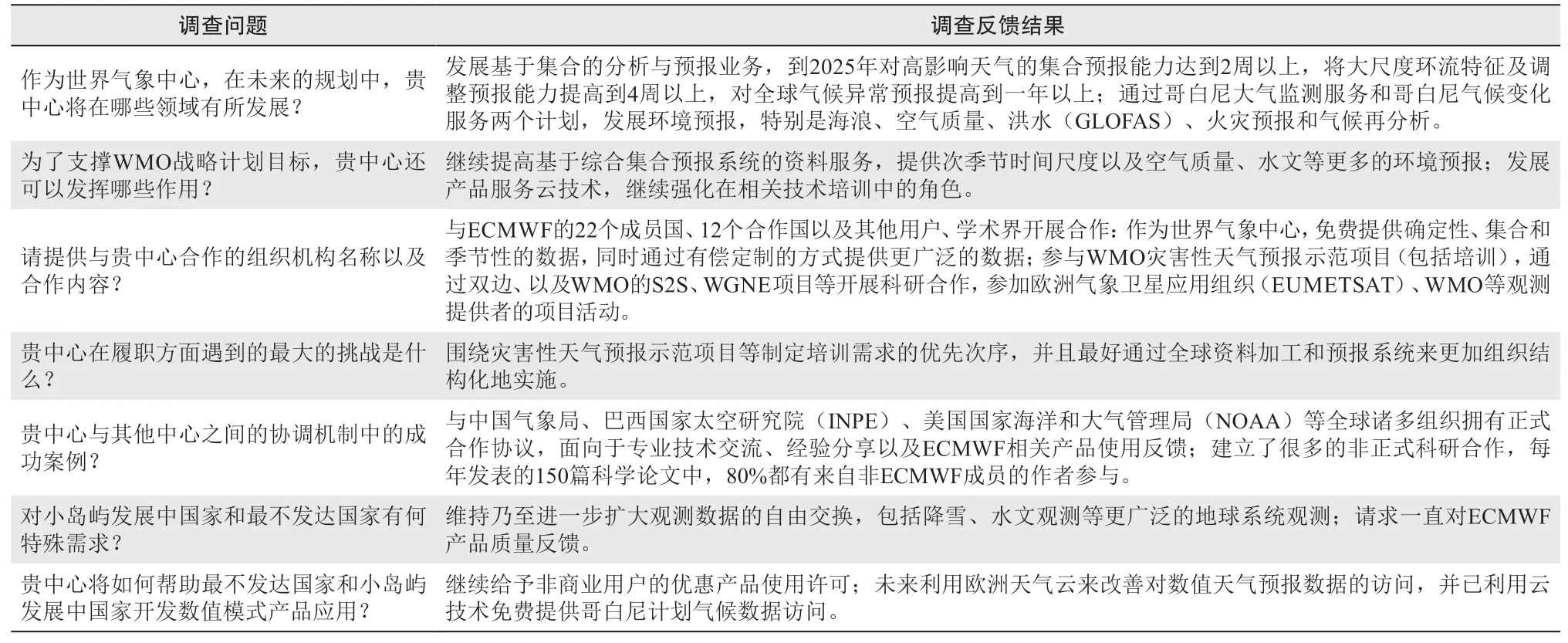

由中國積極倡導的首屆世界氣象中心研討會于2019年3月26—29日在北京舉行。此次研討會的主題是“共同建立地球系統預報,傾力服務經濟社會發展”,由WMO和中國氣象局共同主辦,世界氣象中心(北京)運行辦公室承辦。本次研討會,設置了無縫隙全球資料加工和預報系統實施計劃,最不發達國家和小島嶼發展中國家的氣象水文部門能力發展,世界氣象中心之間、世界氣象中心與區域專業氣象中心之間的綜合協調機制以及支持人道主義機構的氣象服務等四項主要議題。研討會還對現有9個世界氣象中心履職的未來規劃、產品應用、多部門合作與協作、支持WMO成員能力建設等方面開展了問卷調查。每一個接受調查的世界氣象中心都做出了積極的反饋,表1僅給出了歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)的反饋結果。

2 會議成果

第一,制定滾動的無縫隙全球資料加工和預報系統用戶需求評估。實施無縫隙全球資料加工和預報系統計劃,建議首先要針對用戶的需求開展滾動評估。滾動評估可以充分吸取WMO全球綜合觀測系統(WIGOS)的做法:利用滾動評估來設計框架、計劃推進和評估表現,合理利用區域協會和技術委員會已建立聯系的利益相關方,如全球氣候服務框架、公共天氣服務計劃和水文學委員會等資源。雖然全球資料加工和預報系統的目標用戶是國家氣象水文部門,但滾動用戶需求評估的設置需考慮各國家氣象水文部門的服務對象(如人道主義援助機構等)的真正需求,要在時間、空間和跨領域等方面最大限度地提供無縫隙服務。

第二,促進研究與業務共同設計無縫隙全球資料加工和預報系統。在全球資料加工和預報系統中,建議加強科研與業務的協同性,使相關用戶積極參與,共同開發相關產品并提供服務。新的業務需求將決定未來研究的方向和重點,創新型的研究將會為用戶提供更切實有效的解決方案。依托現有世界氣象中心、區域協會、各會員國已開展和未來將要開展的研究與預報示范項目(如災害性天氣預報示范項目)的經驗,建立最佳的協調機制,通過“科學轉化為服務”,使會員國從中受益。

第三,與WMO信息系統(WIS)相協調,促進無縫隙全球資料加工和預報系統提供高質量產品和服務。建議確定如下幾個方面為WIS 2.0未來規劃的優先活動,來促進全球資料加工和預報系統的可訪問性,協助最不發達國家和小島嶼發展中國家克服與有限帶寬相關的一些挑戰,主要包括:優先使用網頁應用程序接口的服務(例如交互式地圖、進行數據選擇和數據操作的工具),并將通過網址鏈接來體驗;優先使用開放標準實現網絡上的互可操作性;優先使用云技術來進行數據處理以避免移動大數據;優先使用新的全球通信系統信息隊列技術,保持交換觀測和產品的靈活方式。

表1 ECMWF對首屆世界氣象中心研討會問卷調查的反饋結果表

第四,確保最不發達國家和小島嶼發展中國家的氣象水文部門能力建設機制。建議因地制宜地制定世界氣象中心、區域專業化氣象中心支持各會員國的、可持續的運行模式,優先滿足于最不發達國家、小島嶼發展中國家的需求。這些運行模式,要依托現有的WMO相關支持計劃,特別是要汲取這些支持計劃在資料產品和服務、培訓和能力發展、基礎設施、管理實踐以及其他正在繼續的支持計劃和示范項目、區域氣候預測論壇、災害性天氣預報示范項目等方面取得的成功經驗。

第五,確保世界氣象中心、區域專業氣象中心之間建立完善的協調機制來支持會員國。建議建立面向用戶不斷發展的需求、可持續且明確的協調機制,促進世界氣象中心與世界氣象中心之間、世界氣象中心與區域專業氣象中心之間開展有效的溝通;建議世界氣象中心研討會每兩年或四年定期舉行,相關的技術研討會按需組織,同時要進一步明確世界氣象中心協調機制的內涵、職責定位。

第六,利用好最容易實現的成果應用,面向已有或已規劃的科研業務轉化平臺、試點項目等促進全球資料加工和預報系統計劃實施。建議制定一些標準,將其作為評定新項目的基礎,用其來確定用戶的優先需求,測試無縫隙全球資料加工和預報系統的新成效和在各區域內以及世界氣象中心、區域專業化中心、災害性天氣預報示范項目之間建立的協調機制。

另外,研討會還要求各位代表給今后的“全球資料加工與預報系統”起一個簡單、明了的新名字。與會代表一共起了10個新名字,諸如“地球系統分析與預報(ESAP)”、“WMO創新地球預報系統(WIEPS)”等等。中國代表也給出了“全球資料加工、預報和服務系統(GDPFSS)”的建議,進一步體現未來WMO預報與服務業務體系融合發展的新運行理念。

3 會議啟示

本次研討會,是自1967年WMO認定世界氣象中心以來的第一次關于世界氣象中心未來業務和研究發展的研討會。會議的成果、特別是針對無縫隙全球資料加工和預報系統實施、世界氣象中心之間以及與區域專業氣象中心之間建立協調機制等6項建議,全部被WMO第十八屆世界氣象大會采納。

研討會提出的未來無縫隙全球資料加工和預報系統執行計劃實施的三個主要行動領域和關鍵優先重點:系統和服務、研究和創新、資料可獲取性和網絡平臺,對今后世界氣象中心(北京)的能力發展都給予了很大的指引;

提出的確保世界氣象中心、區域專業氣象中心之間建立完善的協調機制來支持會員國、確保最不發達國家和小島嶼發展中國家的氣象水文部門能力建設機制等建議,對今后世界氣象中心(北京)的作用的發揮也給予了很大的指導。世界氣象中心(北京)應著眼全球,著力區域,對外保持跟其他世界氣象中心的技術交流,對內強化核心業務頂層設計,以及與北京核環境緊急響應區域專業氣象中心、北京區域氣候中心、亞洲沙塵暴預報區域專業氣象中心、北京海洋氣象服務區域專業氣象中心以及WMO區域培訓中心的工作協調,力爭多打造幾個名牌拳頭產品,在WMO支持人道主義援助等新全球服務中爭當先鋒。

Advances in Meteorological Science and Technology2020年3期

Advances in Meteorological Science and Technology2020年3期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 岳陽市首個縣級環境空氣質量預報預警系統啟動建設

- 我所知道的陳受鈞:一位有國際聲望的學者

- “自然指數2020:地球和環境領域”榜單發布中國氣象局榮膺機構上升之星

- AI技術與衛星資料應用研究現狀分析

- 進潮量(tidal prism)與臭氧總量測繪光譜儀(TOMS)

- 紀念全球氣候變化科學評估的先驅John Houghton教授