陳應時教授生平事跡行狀

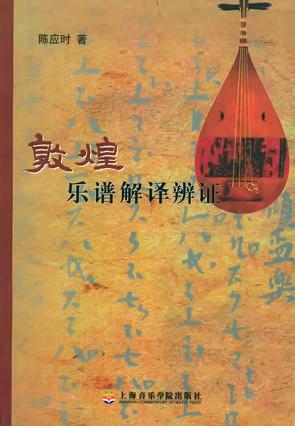

陳應時教授在中國古代音樂史及相關領域取得了世界矚目成就,被西方媒體譽為中國音樂史里程碑意義的學者,他在西方音樂史研究方法和中國傳統史學方法的綜合運用上形成了自己的方法論體系,開創了中國音樂史研究的新境界。他是新中國培養的第一代民族音樂理論學者,加之勤奮好學,尤其發揮音樂本體技術理論在中國音樂史論中的辯證作用。他博綜諸學,尤其在他訪學歐美后,在借鑒西方史學方法基礎上,融會并發展了前輩學者如王國維、楊蔭瀏等人的方法,從而使其影響能遠播歐美和東亞。他是改革開放后走出國門宣揚中國傳統優秀經典音樂文化并取得廣泛影響力的學者;又由于他的研究多是“以小見大”的視角,所以,他是中國古代音樂專題史精深研究的代名詞;他將中國樂律學、古譜學研究推展到新的高度,是時下倡導的高峰高原學術研究觀念的代表性研究學者之一。他的學術生涯的幾次轉變或轉型,也是具有傳奇色彩,從早期入徑作曲學科并在民族音樂結構領域取得過驕人的成績,轉型到民族音樂理論后,對律學,尤其是純律,進行了開創性探索,將20世紀下半葉一度衰微的實證主義方法發揚光大,取得了令人羨艷的成效。在訪學歐美并做國際化淬煉之后,他在敦煌樂譜的研究上,取得了突破性發展,他在參與敦煌樂譜研究之后,深得國學大師饒宗頤先生的肯定,以“掣拍說”而完美地解決了節奏解譯的難題,超越了同時代的同類研究。甚至在他退休后,學術的縱深發展更是成為學界一道驚艷的景觀,并最終使其學術達到圓融通透的格局。針對他的藝術成就,已有徐元勇[1]、于韻菲[2]、喻輝[3]等人做過評析,我也曾以“甘做音樂史學造磚人”為題而對他在中國音樂史學上所做的基礎性研究做過評價[4],陳老師將我的那篇評論復印放大并長時間的放在課題顯眼的位置,足見他對這一評價的重視。上述評價多是僅從既定成果的文獻學視角而展開,理性分析居多,而感性分析少。對于跟隨陳先生20余年的筆者來說,眼觀耳聞的史料很多,本文擬將運用近年來時興的口述史方法,將筆者與陳先生交談所產生更為鮮活的資料進行梳理,這對豐富當代音樂史料也是有益的補充。考慮到口述史的非連續性、非客觀性等不足之處,本文還將結合相關文獻的史料而進行綜合考辨。

2010 年6 月第一屆中國音樂史國際研討會(宜蘭)

一、學術傳承中的思想引導

受惠于陳應時學術的學子可謂不計其數,他作為共同課的教師,作為經常演講的學者,作為音樂社會活動家,全世界留下其學術足跡之處不計其數,自然就有很多聆聽其教誨的學子或與其學術交流的同行。但作為導師而直接教育的對象,也就是他作為本科生、碩士生、博士生的導師,其學生也就只有十余人,這與他的嚴謹學術態度有關,筆者就在剛入學上海時聽過他的一次無奈慨嘆:學生帶不出來,首先是老師的無能!他對自己的學術挑剔,對學生的研究也極為嚴苛,這可能是他嫡系學生不多但學生多是有成就者的原因之一吧。

我與陳先生相識于1999年,在我之前,大概只有黃大同、趙維平、喻輝、郭燕紅、岳冰、戴微、胡企平 、李淑芬、陳荃有、倪文娟、麗娜(斯里蘭卡)、王洪軍等師兄、師姐,在我之后也只有吳志武、孫穎、呂暢、漆明鏡、趙玉卿、江玲、安達智惠、于韻菲及外國留學生小野美紀子、馬南璇、其美格等,這些學生多是在國內外取得了較好成績[5],他們對陳先生學術都予以了不同情面的繼承發揚。與陳先生結識是經我的一位師長余丹紅博士牽線,在跟隨他備考研究生后,我就被其學術研究的精深所吸引,同時,也被其高遠思想境界、高貴的學術品格所感染,從此也就不敢有一絲懈怠。陳先生經常告誡我,勤學與敏學是學術有所建樹的兩個支柱,在筆者博士畢業時,他仍告誡我要勤勉。而他自己也是不斷給自己加壓,給學生做表率,退休后的成果大爆發就是例證。就在他身染重疾即將住院之際,他還在書房筆耕不輟,師母說,他在中風住院后仍執念他正在進行的國家社科重點課題“中國傳統宮調理論”研究,他的書房一直是他離開時的研究狀態。這種學術態度怎能不出大成績,怎能不影響學生,它是陳先生留給其學生甚至是中國音樂理論界的寶貴精神財富之一。

初識陳先生,我就能感受到他性格爽直,毫無大學者架子的平易近人品格。進而在熟識之后,我能深切感受到其性情率真而樸實,總是站在他人的立場考慮問題。在備考研究生伊始,他體諒學生的難處,為了不讓我奔波,他以書信的指導方式而來幫我復習、備考,這一過程中,他總能潛移默化地開發我的寫作能力乃至研究意識的培養。為了規避像我這樣的師范院校學生在音樂學基礎理論知識及其專業寫作訓練的不足,使我能快速找到學術成長的捷徑,他建議我從某些小問題入手,啟發我感興趣的、相對熟悉的專題,指導我在中國樂律學史中對某幾個爭議的問題展開辨析。他還建議我從史料入手,盡可能豐富并挖掘出新史料,而非僅從樂律學繁難的數理邏輯關系入手而做分析,這在使我擺脫了樂律學本體技術的匱乏,從而使我很容易找到了“中國樂律學發展中的幾對矛盾”的癥結所在,也因此而對所能開展的樂律學領域有了切入口,并使我快速找到了專業中國古代音樂史的切入點,為考研乃至學術發展奠定了基礎并建立了信心。他的這一啟發式教育之法也體現在我考入上海音樂學院攻讀碩士、博士后的學習指導之中,使我能從中感受到其“從小處著眼,從大處開花”的學術方法。考慮到我是貧困地區學生的緣故,他的考前輔導都是免費的,尤為令人感佩的是,他還叫輔導我的其他老師也別收學費,我在錢亦平教授處輔導“音樂分析”時,錢老師也說了陳老師的囑托,弄得我至今還欠著錢老師一份人情。他的學生們在學術受惠于其潤澤,還總能在生活、事業上得到其照顧,甚至連學生的就業乃至學術的每一步發展,他都始終關心,就在他中風住院后仍掛念筆者的工作情況!這些可貴的學術傳統,不僅對學生或他人,他都愿意毫無保留地從技術上幫扶,甚至從生活、思想上影響,使其后學能成為學術與學品俱佳者。張千一在回憶說他們那一屆博士考生在陳先生處接受輔導后的感受,陳先生的師德和敬業精神、無私奉獻和從頭至尾的掛念,深深感動了他們!不僅對學生,對同事、朋友,他都能竭盡所能地幫扶、關愛,這些可從趙維平、洛秦、孫國忠、楊燕迪、谷杰、楊善武等人的回憶錄中見識到。

上述所言諸事是我們認識陳先生的序曲,是初步了解了他的其學術方法和思想境界的初階。本文“口述史”所言的史料散見于20年間,雖然零散且并未刻意凸顯,但卻讓我們藉此而解讀了陳先生豐富成果產生的內涵及其波瀾壯闊的藝術人生。

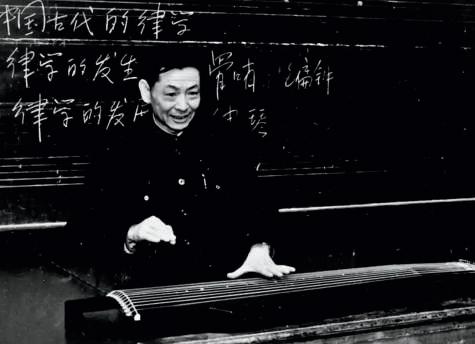

二、學術積淀中的微觀思考

陳應時的家鄉是民間音樂豐富的上海南匯地區,江南絲竹、鑼鼓書、哭嫁哭喪歌、浦東派琵琶、滬劇及宗教音樂儲量豐富,筆者就曾在蕭梅教授的民族音樂學課所開展的田野調查中接觸過道觀中的儀式音樂,也在當地的社區中見識過江南絲竹、滬劇的群文演繹活動。陳應時說他幼年時就耳濡目染地接觸了家鄉的民歌、戲曲,尤其對滬劇情有獨鐘,真實地感受南匯民間音樂魅力,為他后來的民族音樂研究提供了感性經驗。他說因為自己的家境原因而很小就參加了工作,他喜歡音樂,學習有民間樂器、手風琴等。他樂在其中,家鄉文化部門的工作使他始終能參與到音樂實踐活動之中,這使他演奏和演唱能力得到初步養成,也使他之后工作、研究、教學中總能注重音樂實踐,筆者在香港中文大學講座視頻錄像中,在日本電視臺拍攝的專題片中,都能看到陳先生拿譜邊唱邊講解的生動場景,這還從他在上個世紀八十年代末所推動了古樂演繹活動中見識到其注重理論與實踐結合的學術發展策略和學術宗旨。

他在工作之余會和鄉人一起演奏江南絲竹,伴奏江南戲曲。在一次活動中,他認識了一個考入上海音樂學院附中的同鄉,在得知報考沒有年齡限制后,他決定也去試試。其實,那時他已經23歲了,早已過了上中學的年齡,但出于對音樂之夢的追求,出于當作曲家理想的實現,他還是勇敢地邁出了第一步。有夢想才會去追逐,他也在那一年考入上海音樂學院附中(1956年)。雖然沒有經過更多的專業訓練,但平時的音樂實踐賦予了他技藝的基本功,是其順利考入上音附中內在素質使然。郭淑薈在談到陳先生注重民間音樂時,也說到她所見到的民歌講唱場景,“他(陳應時)學術嚴謹又不失風趣,課堂上他唱的《長工苦》余音繞梁,難以忘懷。一次與陳先生外出開會,大巴車上聊起那首《長工苦》,他很動情的說:對母親的情感是很深厚的,想起那些苦日子,一生難忘記。”

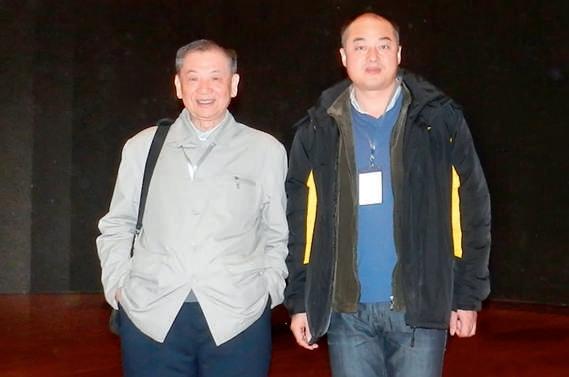

作者與陳應時于2012 年在中國音樂學院

也許正是生活體驗和藝術感受的內外兼修,對民族音樂的深切思考和情感寄托,才使陳應時的民族音樂理論之路才走得扎實而開闊。他深知來之不易的學習機會而異常勤奮,他的進步也因此比同學而更快些。據比陳應時小7歲的同學樊祖蔭回憶,陳先生的學習非常注意專門問題的解決,是真的應時型的集中難點攻堅,如他對于當時新戲改革中的不足,從其熟悉的滬劇上展開針對性分析,對其中偏離民間戲曲發展道路的做法,他大膽地提出了自己的見解,在當時最具權威的音樂期刊《人民音樂》上發表其文章,他認為,“離開滬劇原有的唱腔、曲調進行所謂的‘改革,實質上是脫離傳統、脫離群眾的做法”,他甚至認為這會引起思想上的混亂,并大膽建言上海人民滬劇院的領導要慎重對待此事。[6]這在當時對于一個剛入校的學生來說是非常難得的觀點和思想,可以看出早年的鄉間的音樂實踐在他學術發展上所顯現的作用。他也因此就獲得了“跳級”,并于1959年直升大學本科的機會。比他小9歲的作曲學生朱曉谷說,陳先生不僅自己學習成績好,還擔任學校學生會、團委的領導,樂于承擔學生們的事務性工作,這些都是充分發揮他年齡大、有工作經驗的優勢,指導學弟學妹們生活和學習。比他7歲的古箏學生孫文妍說,陳先生那時候精神頭足,聲音高亢嘹亮,總能見到他激情澎湃、熱情洋溢的聲音,他是那時候附中的“孩子王”。在學習階段有很好表現,同學們都對陳應時評價很高。學習能力強之外,他還有著很好的工作經驗和態度,能將大家聚攏在一起探研學習。孫文妍還說,那時的陳先生性格豪爽,辦事效率高,大家都愿意跟他一起學習或干事情。我想,陳先生在附中的學習既是專業化的基礎訓練過程,發掘了他曾經的民族民間音樂的經驗與能力,還是精神境界修煉的過程,樂于幫助他人,甘于帶領他人共同進步,體現在他之后的學習、工作之中,也為他后來奉調入京工作、應邀到海外訪學的學術能力鋪墊。樊祖蔭說,學習勤奮和思路靈活是陳應時當時給他的印象,這是他一生成果不斷出新的基礎,而他寬厚待人、處處為他人著想的思想品質,也是陳應時朋友遍天下的內在原因。

考入大學部的陳應時更加意氣風發,在沈知白的開創性教育理念下,身處快速發展中的民族音樂系,陳應時的創造性學習思維得到開發,立志成為民族器樂作曲家的他開始廣泛而深入地進入民族音樂戲曲、曲藝、民歌、器樂等四大件的研習之中,而此時的民族音樂系雖然還處在初創階段,但卻匯集了沈知白、衛仲樂、高厚永、于會泳、夏野等一批影響后世的音樂理論家[7]。這其中,學貫中西并傾心于中國民族音樂發展的沈知白先生,是對陳應時影響最大的那位,他不僅指導學習基礎的民族音樂知識與技能,還出于挖掘陳應時潛能的考慮而勸其該學民族音樂理論方向,沈先生認為理論有助于今后的發展,對作曲專業的發展也是大有裨益的[8],他建議并指導陳應時學習英文版的《音樂聲學》(“Musical Acoustics”)[9],是陳先生學術轉型并獲得成功的關鍵之舉。而沈知白使其養成的自學與勤學的意識更使他受用終生。陳先生說他在工作后借助收音機自學日語、英語,閱讀外文著述,打開了他認知國外研究學術的多扇窗戶,他后來轉攻古譜學,就是因為閱讀了日本的林謙三、岸邊成雄、關鼎、東川清一及英國的畢鏗等學者的著述。于會泳先生是另一位對陳應時學術產生影響的老師,陳先生說他驚嘆于會泳的戲曲音樂能力,如能惟妙惟肖地演唱京劇各種流派的唱腔,這是“腔詞關系”的藝術實踐基礎,這也是陳先生后來執意要出版于先生的這本機具學術價值的著作之原因。在此學術轉型的促動下,陳應時不僅在民族音樂創作中有了更為理性的認識,他能看出當時作曲學生崇洋媚外的片面之弊,撰文指出其中的可行性發展之路[10],這在當時是極具膽識之舉。這其中初現出他的“不迷信權威”學術思想,敢于向成規舊俗挑戰,是陳應時創造性學習之路不斷出成績的微觀思考使然。

創造性的成就總是來自于微觀思考的扎實鉆研之中。在陳先生本科生學期期間,他通過大量閱讀當時研究成果和文獻原典,發現了很多權威者的不足或錯誤,如對“文獻記載中的”“律學”、“純律”等理論的誤解或錯解,他敢于在其本科階段就有細微思辨并進而提出質疑。陳先生說,有一次他接到院辦的通知,去某大賓館見兩位北京來的首長,去了之后才知道是査阜西和楊蔭瀏,這兩位可是當時權威中的權威。兩位專程約談的原因之一是看到了陳應時的投稿,這篇關于純律的文章,其中還涉及到批評楊蔭瀏的部分理論,但兩位專家肯定了他的學術發現,并指導他修改完善后投稿。陳先生對兩位前輩的提攜之功也是銘記在心,后來還寫過深情的研究文章[11]。可惜,由于后來“文革”的耽擱,使這幾篇文章在20年后才得以面世[12]。對古代純律理論的文獻全面梳證,正是在全面文獻的梳理之中,才使他有了史料的新發現并進而提出創造性的觀點,才敢于對既定成見的否定之否定,既推動了純律理論價值的顯現,這也反映在后來的敦煌樂譜及宮調理論的研究領域,促成了陳應時學術研究的方法的成熟。而這種實證主義的傳統學術方法在也陳先生的手中達到了新的境界,令很多20世紀末出國留學的學生也感嘆其中的微觀思辨之價值,如孫國忠先生在音樂學研究發達地區UCLA(加州大學洛杉磯分校),重新認識到了陳先生當時所用研究方法的價值所在。孫教授說:“1990年我赴加州大學洛杉磯分校(UCLA)讀博,上了第一學年(三個學期)的課之后,我已經感受到西方歷史音樂學學科極為深厚的實證主義傳統,此時我第一個想到的就是陳應時先生的研究。盡管UCLA音樂學系的教授們與陳先生分屬兩個學科領域,研究內容完全不同,但他們的研究路數卻如此相似:典型的實證主義探究。陳先生的學術研究主要集中在三個領域:律學、宮調理論、古譜探析。這三個領域都有各自的研究特點,而實證性探究成為它們共同的研究路向和學術期待。正是在這些講究‘技術和看似枯燥的研究實踐中,陳先生做出了巨大的學術貢獻。”[13]

學術的微觀思考是陳應時深入音樂實踐和史料的切身感受,這既是他在大學階段所養成的學術方法,也是他在工作之后一直貫徹的學術發展思想。當然,在這場思辨的過程中,他的“不迷信權威,不盲從古籍”學術觀念,不僅使他超越前人,也超越自己,他經常評議既有專家的成果,他笑稱,自己在大學時有個外號叫“商榷先生”;也對于自己學術也經常反思甚至否定,他有很多“三思”以上專題性的系列論文就是例證。他還經常叫他人審看他的新論文,筆者在讀期間就曾幫他審定“曾侯乙鐘磬銘文疑難字釋義”、“《呂氏春秋》生律法”、“敦煌樂譜”等論文的初稿,其中也可見他善于聽取他人建議的謙遜之心。

三、學術轉型中的華美景觀

本科畢業后,陳應時以優異的成績留校。陳應時學術生涯早期的主要研究多是集中于作曲和民族音樂結構領域。對既有成果的反思表現在他對《曲式學》上,他認為音樂結構的傳統表現形態而非單純的結構區劃問題,也就是更注重結構緣何為之的內在邏輯,這一階段的成果如:“關于琵琶曲譜《霸王卸甲》的分段標目”(載《人民音樂》1962 年第8期),“關于我國民族民間器樂曲的曲式結構問題”(載《人民音樂》1963 年第2期),“在民族曲式結構研究中如何對待西洋音樂理論,載《人民音樂》1964 年第5期”,這些辨析還有其來源問題,它們多是與當時學者的爭論而產生,與羅傳開、洪波等師長的“為真理而辯”,使陳先生在認識問題時站在了很高的起點上,為了能與已經成熟的學者們“掰手腕”,自然需要過硬的理論支撐與辨證能力。而這樣的結構研究也在陳先生后來的成果有其一席之地,如“論傳統琵琶曲譜的小標題”(載《中國音樂》1986 年第4期),“《二泉映月》的曲式結構及其它”(載《音樂藝術》1994年第1期),“漢語單音詞結構影響下的旋律形態”(載《交響》2003年第2期),據分析可見,陳先生的音樂結構研究聚焦作品的內在本體,善于從作品的實際特征來探析結構規律,并非僅從外在形式上進行結構辨析,這就為其“音樂本體”注入了更多的細致入微的成分。可見他此時的興趣點主要集中于“音樂本體”理論辨析,還可從《也談漢族調式問題》(載《音樂論叢》1963年第3輯 )、《對于改進作曲技術課教學的一點淺見》(載《人民音樂》1964 年第8、9期合刊)、《應該怎樣入巴赫之門和學習巴赫的復調》(載《光明日報》1964 年9月7日)等文章的選題中窺得一絲端倪。筆者在考入博士階段找尋研究領域時,陳先生就將他積累的民族音樂結構的論文集提供給我,這也為我在博士論題“唐代大曲”研究中更側重于“音樂本體”的考證與辨析提供了突破口,尤其在音樂結構研究提出自己的創新點,這可能也是陳先生欲將他在民族音樂結構方面的學術傳統轉托于我的思想使然吧。我在反思其學術歷程中感受想到,陳先生進入音樂領域是意在成為作曲家,這使他在音樂本體上有著了扎實而全面的基本功,在沈知白等先生引導下而轉型于民族音樂理論后,這些音樂本體技術為其樂律學、樂譜學的深入分析奠定了的基礎,從而使其轉型游刃有余。

60年代,陳先生的學術之路再次發生轉變,他奉調進京而能在文化最高部門大展拳腳,為其超強的演藝工作組織與推動能力提供了空間。筆者在有一次跟隨他參加黎英海八十誕辰紀念會后,游逛北京天安門后街時,他神采飛揚地說,哪一棟樓是他當時辦公的地方,哪一棟樓是他住宿的地方,足見他對當時工作狀況回憶之美好。他說當時他領導一批年輕人,其中一項工作就是要給當時的中央首長送音樂文化方面的視頻或音頻資料,用作首長欣賞和了解音樂文化事業的發展之用。他組織的樣板戲演職人員的遴選工作,“戰地新歌”的征集、編撰工作,甚至還參與文藝作品的排演工作,這些幕后工作是他學術轉型的又一種表現。我在與吳文光教授的交談中證實了陳先生所說,吳先生說,能被陳先生遴選出特定的場所而去當演奏員,讓他擺脫了“牛棚”的困境,也從此改變了人生。我們從成果目錄中可以看出,陳先生這段時間是其成果的“空巢期”,他將整個的精力都投在全國音樂文化的發展工作上了。

70年代末,他隱身于圖書館,大量文獻的閱讀,將其曾經鉆研但卻丟下的樂律學研究事情再度撿起來,為其日后的成果薄發和學術轉型奠定了基礎。在1982年初,他在高厚永主編的《南京藝術學院學報》第1期上發表《論姜白石詞調歌曲譜的“后,他的文章迅速在《中國音樂》、《星海音樂學院學報》、《中央音樂學院學報》等專業刊物上呈“井噴狀”的發表態勢。而此時的他,也經夏野先生提攜而得以回到母校任教,使他有了更多的時間和精力投入到研究工作之中。據師母應時華說,從1982年之后的幾年中,陳先生每年都是20余篇的論文發表量!在當時可是非常難得的,畢竟當時的期刊數量及種類很少,陳先生在很多刊物上都是連續的論文發表。成果的大量涌現,在使他迅速擺脫諸多問題的同時,也刺激他勃發出學術的第二春,此時的陳應時已到50知天命的年紀,但旺盛的研究精力使他每天都像小伙子一樣“風風火火”,他從一個文化部管理人員轉型了高校學者。

而此時的研究方向也不再僅局限于音樂結構、調式音階領域,純律、敦煌樂譜、宮調乃至基礎音樂史等方向,都有其大量的開花結果。如他在通過“琵琶二十譜字”而找到解譯敦煌曲譜的第一把鑰匙后(載《中國音樂》1982 年第4期),他開始涉足“敦煌琵琶譜”研究,他從評析葉棟的成果入手(《廣州音樂學院學報》1982 年第4期、《中國音樂》1983 年第1期),從敦煌曲譜的琵琶定弦切入(《廣州音樂學院學報》1983 年第2期),尤其是他善于聽從文史學者的建議,如饒宗頤、沈冬等人提供的文獻,發現了宋代文獻中潛藏的“掣拍說”,使其較為完善地解決了敦煌樂譜的節奏節拍問題,再加上他音樂本體技術的融會貫通,再將《傾杯樂》以“變宮為角”的轉調后,他解決了這一曲譜中兩首同名曲“旋律重合”的癥結所在。在2005年的某天凌晨,他打電話將這一喜訊告訴了筆者,我能感受到他發現真諦后的極度興奮狀態,徹夜未眠使得早已過花甲之年的他仍然活力四射,早早地跑到寢室與我暢談其學術發現。他說自己是在臨睡前突然“頓悟”的!我想,這一“頓悟”的偶然性是藏于他大量研究的必然性之間,在節奏節拍、調式音階及演奏實踐基礎上,“頓悟”就是水到渠成之事了。

善于站在巨人的肩膀上發展學術是陳先生在敦煌樂譜上突破性發展的基礎,他從林謙三的成果認識到琵琶定弦的重要性,從葉棟所掀起的“敦煌樂譜熱”中發現問題的癥結所在,在饒宗頤、沈冬等文史學者的文獻學指引下,勤學和敏學使其找到了解決之道。他在琴律學上的研究也具有這樣的特點,從沈知白的指引下認識了律學的聲學基礎,從楊蔭瀏、查阜西的琴學理論中發現了未盡之處,在與王迪、成公亮等琴家的辯論中找到了理論與實踐的關系。

在上個世紀八十年代中期,陳先生的“井噴狀”成果涌現后,國際學術界注意了他,他被邀請到海外講學,其第一站是澳大利亞。他在《訪澳見聞》中講述了與國外同行交流的生動學術履歷[14],尤其看出他也在學習外國同行的研究技術與理念,試圖在中國音樂史的“局內人”與“局外人”之間自由地身份轉換的情景[15]。之后,他后來又連續被邀請到英國女皇大學、英國劍橋大學基茲學院,再后來到美國阿肯色大學等校,在開展訪問與教學、交流與研究之中,他將中國傳統音樂史學方法與國外研究方法進行了融會貫通,使他的學術開始了內涵式的轉型。而訪學也使他的經濟狀況發生了很大變化,他曾對筆者說,他那時每月有一千多英鎊的工資,八十年代末,在很多人還不知道電腦為何物的時候,他就買了電腦并用于寫作與研究,在古譜研究中率先嘗試了科技轉化為學術生產力的方法。這期間,他不斷將國外的研究方法與理念予以吸納,綜合運用,這也是雖然未在國外長期學習,但卻保持著世界前沿的研究方法的原因所在。此外,他還與日本、韓國、澳大利亞、美國、法國、中國香港、中國臺灣、中國澳門等地的學者保持著良好的交流狀態,尤其與香港中文大學饒宗頤先生、美國哈佛大學Rulan Chao Pian(卞趙如蘭)女士、英國劍橋大學Laurence Picken(勞倫斯·畢鏗)先生、韓國東北亞音樂研究所權五圣先生、日本東川清一先生等國際知名學者保持長期的學術合作。據筆者初步統計,陳先生也是被邀請至國外進行講座、參會最多的中國音樂史專家之一,而他的很多學術靈感的來源也是與這些交流碰撞有著很大的關系。他在80年代末的10余間有近百篇論文發表果,多是與其廣泛而深入的國內外學術交流有關,在樂調(如燕樂二十八調、八十四調)、樂譜(如敦煌樂譜與宋代俗字譜)、律學(如琴律、生律法、復合律制)等全面開花,探微求實,成為精微史學辨析的代表性學者。

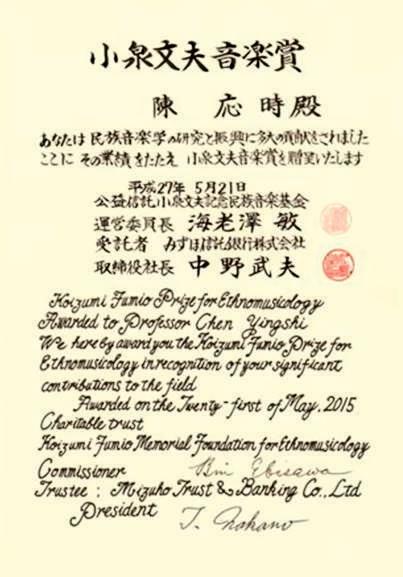

退休后的陳先生仍然異常活躍,由于不再受困于經常開例會的時間束縛,他的研究時間更多,精力也更加旺盛,像敦煌樂譜的最終解決、純律理論的系統化研究、宮調理論中“一種體系,兩個系統”的新解讀[16]、“燕樂二十八調”的“七宮說”及其來源的辨析等成果,學術的“第三春”使其最終圓滿融通。他在這期間獲得多個大獎,首屆“金鐘獎”音樂理論獎、世界民族音樂學“小泉文夫音樂獎”及全國音樂理論領域的各種大獎接踵而來,這在同輩學者中又是難得一見的學術景觀。退休后,他并沒有躺在自己已有成果上睡大覺,而是以更大的熱情投入研究之中。筆者經常能在午夜時分收到他發來的新稿,在與筆者分享他喜悅的同時,先生也有敦促我的意味。就在他人生的最后階段,還以“中國傳統音樂宮調”的國家社科重點課題、“琴律學”的獲獎等成果而不斷為學界側目。就在前不久的“中國哲學社會科學最有影響力學者排行榜”中,陳先生也占得一席之地,這些足可見其學術轉型后的華麗景觀以及由此而產生的深遠影響。

陳應時的學術產生于民族民間音樂之中,他從實踐中走來,在純理論的研究中精微深入,始終注重理論成果的實踐轉化,他的古譜解譯的演繹音響轉化,律學、宮調理論的樂器研制轉化等,都是其民族音樂理論大廈建構的組成部分,他所“口述”的音樂實踐活動生動有趣,也反映出他所試圖“打通”中國樂史之理念,他的每一次華麗學術轉型,都開創了新穎而美麗的民族音樂理論之景觀。這些景觀因其精微深入而絢麗光彩,也因其艱苦耕耘而將會給當代青年學者以強心劑。我們會接過陳先生的中國音樂史研究火炬,在文化大發展的語境中,發揚先生精微探索的學術精神,展現出中國音樂史在世界學術界的話語權。這是反觀陳應時學術歷程,汲取其勵志精神之所在,音樂史觀念創新之所在。

注釋:

[1]徐元勇:《陳應時律學研究崖略》,載《云南藝術學院學報》2000年第2期第26-28頁。

[2]于韻菲:《探微 辨證 創見——陳應時教授的樂律學研究》,載《南京藝術學院學報(音樂與表演版)》2009年第2期第143-151頁。

[3]喻輝:《音樂學研究的科學精神——寫在陳應時教授榮獲“小泉文夫獎”之際》,載《人民音樂》2015年第7期第32-36頁。

[4]王安潮:《陳應時:甘為中國音樂史學“造磚人”》,載《音樂周報》2008年第6期。

[]5陳先生指導過的博士論文多是在業界產生了一定的影響:陳荃有的《中國青銅樂鐘研究》(2000),胡企平的《中國古代管律文化研究》(2002),王洪軍的《鐘律研究》(2002),戴微的《江浙琴派溯流探源》(2003),麗娜的《古代中國、印度和斯里蘭卡音樂基本理論的比較研究》(2006)、黃大同的《沈括〈夢溪筆談〉律論之研究》(2006),王安潮的《唐大曲考》(2007),吳志武的《〈新定九宮大成南北詞宮譜〉研究》(2007),趙玉卿的《姜白石俗字譜歌曲研究》(2010),漆明鏡的《“清商樂”研究》(2012),于韻菲的《〈愿成雙·賺〉譜研究——基于南宋〈遏云要訣〉與后世曲譜等文獻的記載》(2013),呂暢的《〈律呂新書〉研究》(2014)等。

[6]陳應時:《滬劇變成了新歌劇》,載《人民音樂》1956 年11月號第54-55頁。

[7]王安潮:《上海音樂學院民族音樂系的歷史研究》,載《浙江藝術職業學院學報》2016年第4期第69-74頁。

[8]陳應時:《沈先生教我學音樂學》,載姜椿芳、趙佳梓編《沈知白音樂論文集》,上海音樂出版社1994年3月版,第446~451頁。

[9]陳應時:《不忘老師引領恩———獲小泉文夫音樂獎感言》,載《人民音樂》2015年第7期第54-57頁。

[10]陳應時:《對于改進作曲技術課教學的一點淺見》,載《人民音樂》1964 年第8、9期合刊第30頁;《應該怎樣入巴赫之門和學習巴赫的復調》,載《光明日報》1964 年9月7日。

[11]見《發現 革新 創造——楊蔭瀏先生的律學研究》,載《中國音樂學》1999年第4期第30-38頁;《論查阜西的琴律研究》,載《星海音樂學院學報》2013年第3期第1-5頁。

[12]陳應時:《論證中國古代的純律理論》,載《中央音樂學院學報》1983 年第1期第34-39。

[13]上海音樂學院音樂學系:《深切緬懷、致敬陳應時先生》,載shcm1927微信官網。

[14]陳應時:《訪澳見聞》,載《中國音樂》1987 年第3期第73頁。

[15]陳應時(署名:沙里):《圍繞“民族音樂學”的論爭》,載《民族民間音樂》1986 年第1期。

[16]陳應時:《一種體系? 兩個系統——論中國傳統音樂理論中的“宮調”》,載《中國音樂學》2002 年第4期第109-116;《兩種音樂感知方式和宮調體系中的兩個系統——再論中國傳統音樂理論中的“宮調”》, 載《音樂研究》2006年第4期第27-38頁。