紫禁城里的“消防隊”

宋晨光

紫禁城里的防火墻在哪里?

話說清代康熙年間,有一天,位于紫禁城西北角的御膳房由于當值人員用火不當導致失火。大火越燒越旺,一路往南穿過乾清門,引燃了保和殿、中和殿,最后蔓延到了太和殿,使紫禁城里最重要的宮殿都被燒毀。

防火墻

為了避免這種事故再次發生,工程負責人梁九就將太和殿兩端原有的木質斜廊改成了磚砌的卡墻,我們把這卡墻稱為防火墻。

你知道太平缸和唧筒處嗎?

太平缸

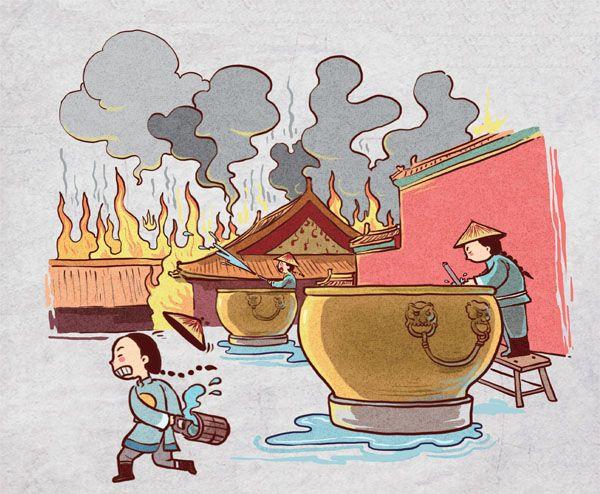

在參觀游覽故宮的時候,你一定發現了,一些重要宮殿的旁邊擺放著許多大缸。這些缸有銅的,也有鐵的,共有231口。在古代,大缸肚子里總是裝滿水的,水是用來救火的,因此人們給它們起了如“門海”“太平缸”“吉祥缸”這些形象的名字。

那么問題來了,宮殿那么高,缸里的水怎樣才能灑到高高的宮殿上呢?用水瓢來舀水滅火效率也太低了吧?聰明的工匠發明了一種叫作唧筒的工具,類似于我們今天使用的水槍。由1000多名太監組成的唧筒處就是專門用唧筒從太平缸里取水滅火的“消防隊”。

太平缸里的水結冰了怎么辦?

是呀,冬天太冷了水肯定會結冰,冰怎么能用來滅火呢?這個問題可難不倒聰明的工匠。你仔細觀察一下,缸的底部居然有一個石質的抽屜!原來,這就是為了放炭火,給水加熱用的。此外,從每年的小雪開始到第二年的驚蟄,太監還會給大缸穿上棉外套,并加上缸蓋來保溫,確保缸里的水不結冰。

紫禁城內外有哪些河?

紫禁城里面雖然有防火墻、太平缸,但如果火勢大了可怎么辦呢?這時,河水可要發揮作用啦!它們一方面可以阻擋、隔絕火勢,另一方面還可以為救火提供大量的水。

圍繞紫禁城外墻一圈的河叫作筒子河,是紫禁城的護城河,不僅有防御的作用,還能適度調節氣候呢!

我們平常說的金水河是有內外之分的,天安門前的是外金水河,進入午門后看到的就是內金水河了。

彎彎曲曲的內金水河的源頭是北京西北方向的玉泉山,主要流經紫禁城的西側和南側,一些重要的宮殿建筑距其也不遠。你知道嗎?最怕著火的“圖書館”文淵閣就是由乾隆皇帝下令必須建在內金水河北側的,萬一南側的建筑著火,那內金水河就可以很好地阻擋火勢,使文淵閣免于火災了。

靈沼軒為什么不怕火?

2018年有一部電視連續劇《延禧攻略》熱播,劇名“延禧”二字就是指女主角后來居住的延禧宮,這座宮殿本來與其他宮殿沒有太大區別,但由于它常常發生火災,導致今天我們已經看不到它曾經的模樣。在清代末年,工匠們在延禧宮原址修了一座不怕火的“水殿”,取名“靈沼軒”,俗稱水晶宮。

我叫靈沼軒,延禧宮的“地盤”已經歸我了!

?我被復原后,大概長這個樣子。怎么樣,是不是還挺美的?

那么靈沼軒為什么不怕火呢?首先,不同于其他紫禁城建筑多使用木頭與磚瓦建成,修建靈沼軒選用的是西方建筑中常用的鋼材和石材。其次,靈沼軒還是個“半地穴式”建筑,在設計之初,設計師本想把它的地下部分建成類似于今天水族館的樣子,外邊的池子里蓄滿水并且養上金魚,人們坐在屋內欣賞,想想就很愜意呀!遺憾的是,1911年辛亥革命爆發,溥儀皇帝退位,靈沼軒剛剛開工3年就被迫停止建設,因此成了一座“爛尾樓”。

現代消防設施能進入故宮嗎?

時至今日,大多數的古代消防設施已經退出了歷史舞臺。今天的工作人員給故宮里的建筑都裝上了避雷針和避雷帶,這在很大程度上能夠避免因雷擊而造成的失火問題。此外,故宮里還設置了近200個消火栓和4000多個滅火器,會定期舉辦消防員使用高壓水炮、云梯車和消防機器人來滅火的消防演習,有更多人共同保障著今日故宮的消防安全。