手法復位配合桃紅四物湯治療橈骨遠端骨折臨床觀察

佘奕鈿,余申榮

(廣東省潮州市中心醫院中醫骨傷科,廣東 潮州 521000)

橈骨遠端骨折屬于臨床常見的骨折類型之一,癥狀多表現為腕部腫脹、壓痛明顯,手和腕部活動受限。目前中醫手法復位是治療橈骨骨折的主要治療措施,但部分治療后容易發生腕、肘關節功能受限等癥狀,導致治療效果受限[1]。本研究用手法復位配合桃紅四物湯治療橈骨遠端骨折效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共60例,均為2017年1月至2019年6月我院收治的橈骨遠端骨折患者,按照隨機數字表法分為對照組和實驗組各30例。對照組男18例,女12例;年齡28~54歲,平均(41.06±12.21)歲;致傷原因為交通事故12例,高空墜落8例,跌打摔傷10例;骨折類型為伸直型15例,屈曲型8例,掌側或背側緣7例。實驗組男16例,女14例;年齡26~55歲,平均(40.98±12.13)歲;致傷原因為交通事故11例,高空墜落7例,跌打摔傷12例;骨折類型為伸直型13例,屈曲型11例,掌側或背側緣6例。

診斷標準:經X線、CT影像學檢查顯示關節內骨折移位小于等于5 mm,橈骨尺偏角大于等于0°,橈骨縮短小于等于5mm。參照《中醫病證診斷療效標準》[2]中關于氣滯血瘀證診斷標準。腕關節疼痛,活動時加劇;局部腫脹且皮下瘀斑,關節活動受限;舌紅邊瘀點,脈弦澀。

納入標準:符合診斷標準,患者及家屬對研究均知情同意。

排除標準:心、肝、腎功能不全,凝血機制、免疫功能異常者,骨質疏松。

2 治療方法

兩組均用中醫手法復位治療。患者取仰臥位,并使肘關節彎曲90°,前臂中立位,順著骨折畸形的方向對抗牽引約5 min,骨折遠端背移者可握住骨折近端向背側施力。骨折遠端橈骨移位者,可緊握骨折近端用力向橈側推擠,糾正骨折橈移并恢復尺傾角。使用X線對復位情況進行檢查,復位滿意后于尺骨尺背側、橈骨背側放置骨墊,以防尺骨頭的移位。使用中立板將前臂固定,并使用三角巾掛于胸前。于1周后即可進行簡單的鍛煉,3周后可對夾板進行調整,并指導患者進行腕關節、肘關節功能鍛煉,6周后可根據恢復情況拆除夾板。

實驗組加用桃紅四物湯加減治療。藥用當歸15g,熟地15g,川芎15g,白芍15g,桃仁15g,紅花15g。水煎至200mL,日1劑,日2次,于每日早晚餐后1 h口服,治療周期為6周。

兩組均定期隨訪3個月。

3 觀察指標

治療前后骨折修復細胞因子的變化,包括骨形成蛋白-2(BMP-2)、血管內皮生長因子(VEGF)、轉化生長因子-β1(TGF-β1),分別于治療前與治療后6周抽取空腹靜脈血,使用酶聯免疫吸附法進行檢測。

治療前、治療后6周與治療后3個月腕關節功能恢復情況,使用Cooney腕關節功能評分量表[3]對腕關節功能恢復情況進行評估,評估內容包括疼痛、屈曲/伸展活動度握力、功能、活動范圍,總分值為100分,分值越高表示的腕關節功能恢復越好。

4 療效標準

參照《中醫病證診斷療效標準》。痊愈:骨折對位滿意,無明顯畸形及疼痛腫脹感,腕背伸及前臂旋轉受限在15°以內。好轉:骨折對位欠佳,局部有輕度疼痛感,輕度畸形,腕背伸及前臂旋轉受限在45°以內。無效:骨折畸形愈合,有疼痛腫脹感且存在功能障礙。

5 治療結果

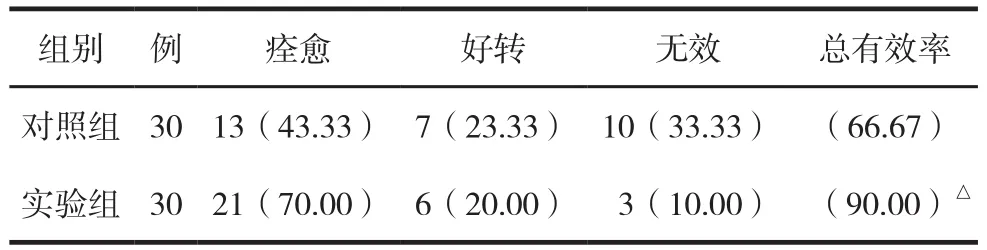

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

兩組治療前后骨折修復細胞因子指標比較見表2。

表2 兩組治療前后骨折修復細胞因子指標比較 (±s)

表2 兩組治療前后骨折修復細胞因子指標比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 時間 TGF-β1(ng/mL)VEGF(ng/L)BMP-2(ng/L)對照組 30治療前 13.18±3.20 21.93±5.75 58.10±7.58治療后6周 16.48±6.69* 25.10±5.36*70.82±12.30*治療前 13.20±3.25 22.96±5.81 58.15±7.63治療后6周 20.14±6.85*△ 29.31±5.78*△ 82.71±16.20*△實驗組 30

兩組治療前后腕關節功能評分比較見表3。

表3 兩組治療前后腕關節功能評分比較 (分,±s)

表3 兩組治療前后腕關節功能評分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后6周 治療后3個月對照組 30 52.50±5.71 65.18±3.26* 82.04±6.24*實驗組 30 53.41±5.60 74.20±4.02*△ 91.26±5.44*△

6 討 論

中醫認為,骨折的病機主要在于氣滯血瘀,《普濟方·折傷門》云:“若因傷折,血動經絡,血行之道不得宣通,瘀積不散,則為腫、為脹。”骨折因傷及筋骨脈絡,氣血運行不暢,關節、肌肉得不到濡養,從而導致肢體腫脹疼痛、活動受限、關節僵直等。治病應以活血祛瘀、益氣為原則[4]。中醫手法復位是臨床治療橈骨遠端骨折的常用方法,它主要依據人體的肢體功能要求,在不破壞骨折端血運的前提下,使骨折端復位、制動,有利于骨折的愈合。但由于橈骨遠端骨折的發病群體多為老年人,其骨質多發生退行性改變,使手法復位后較難維持穩定,而出現骨折復位后再丟失的現象,導致腕功能活動受限、骨折愈合不良等并發癥的發生風險增加,從而影響治療效果。

桃紅四物湯出自《醫宗金鑒》,方中當歸補血活血、桃仁、紅花通經止痛、活血祛瘀,川芎活血行氣、祛風止痛,赤芍清熱涼血、散瘀止痛,熟地滋陰補血,白術燥濕止痛。諸藥合用,共奏活血通經、散瘀止痛、行水消腫之功[5]。研究結果顯示,實驗組治療后6周的臨床總有效率高于對照組,治療后6周兩組BMP-2、VEGF、TGF-β1水平均升高,治療后6周與治療后3個月兩組腕關節功能評分均升高,且實驗組高于對照組,提示桃紅四物湯聯合中醫手法復位可以有效改善橈骨遠端骨折腕關節功能,提高骨折修復細胞因子水平,促進骨折處的血管新生,加速骨折愈合進程。這與范聯鯤等[6]研究結果一致。現代藥理研究表明,當歸中的當歸多糖可加速紅細胞以及血紅蛋白的生成,同時可抑制血小板聚集,改善血液循環,抑制股骨頭缺血性壞死的進展;生地黃中所含的地黃苦苷可使凝血時間明顯縮短,降低骨科術后出血的發生率[7]。

綜上所述,桃紅四物湯加減聯合中醫手法復位治療橈骨遠端骨折可以促進骨折愈合,改善腕關節功能,療效優于單用中醫手法復位治療。