凄切委婉,述情言心

胡婷婷

【摘 要】古箏,有著豐富的音樂流派特點,其各個音樂流派的風格特色個性鮮明,在古箏音樂歷史發展的長河中百花齊放,既有突出的地域性特征,又有厚重的歷史文化積淀。本文以陜西箏派樂曲《姜女淚》為主要的分析研究對象,通過對其歷史源流的追溯,以及演奏特點、音樂風格的分析與研究,論述陜西箏派中具有“語言性”及“抒情性”特征的演奏表達方式與音樂表現特點,探求與思考古箏演奏及教學中音樂表演美學的運用。

【關鍵詞】陜西箏派;《姜女淚》;語言性;抒情性;表演美學

中圖分類號:J648.31 文獻標志碼:A? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1007-0125(2020)21-0047-03

古箏音樂有著豐富的音樂流派特點,其各個音樂流派的風格特色個性鮮明,在歷史發展的長河中百花齊放,既有突出的地域性特征,又有厚重的歷史文化積淀。有關箏的最早的文本記載見于《史記》,《史記·李斯列傳第二十七》“夫擊甕叩缶彈箏搏髀,而歌呼嗚嗚快耳者,真秦之聲也”對箏有所提及記錄。由此,追溯到古箏這件中國古老的傳統彈撥樂器的發源地——秦地,即現在的陜西、甘肅一帶。可見,在古箏的眾多音樂流派中,陜西箏派是一個既有古老血統又充滿著新鮮血液的流派,其“古”在中國千年歷史的音樂藝術文化蘊含在其中,“新”在“真秦之聲”在瀕臨絕響的危機時刻由代代箏人通過尋根覓跡而使其得以流傳并賦予其新聲光彩。筆者作為古箏專業學習及專業教育者,望通過對陜西箏派的代表性音樂作品《姜女淚》的研究梳理,探索古箏在陜西箏派中具有“語言性”的演奏表達方式與具有“抒情性”的音樂表現特點,并進一步思考表演美學在古箏音樂演奏與教學中的運用與體現。

一、樂曲的背景

《姜女淚》為陜西箏派中最具有代表性的樂曲之一,此曲由陜西箏派的領軍人物、“秦箏歸秦”的第一代實踐人周延甲整理改編而成。周延甲先生雖不是陜西人,但他將滿腔赤誠的情感深深地注入陜西這片土地,并一心致力于“秦箏歸秦”的音樂藝術追求中。《姜女淚》早名《長城調》,這首箏曲以孟姜女哭長城這一段悲苦動人的歷史故事為音樂題材,周延甲先生運用了他認為最適合用古箏來演奏并表現的陜西迷胡戲曲音樂素材,將《慢長城》、《快長城》、《長城過門》等曲段連綴改編而成《長城調》。同時,根據唐代詩人張祜的《聽箏》一詩中“十指纖纖玉筍紅……分明似說長城苦……”的描述,可以推斷出在一千多年前已有用古箏彈奏“長城調”的現象,有此歷史依據,使得此樂曲的演繹更多了一份歷史的厚重感。

二、樂曲的語言性與抒情性表達

樂曲采用陜西迷胡戲曲音樂(也稱眉戶、眉鄠音樂)素材,具有濃郁的陜西地域音樂特色,保留并延續了其委婉動聽的音樂風格特點,是周延甲先生在呼吁“秦箏歸秦”道路上的重要作品之一。周延甲先生從20世紀50年代起便與陜西地方迷胡戲曲結下了不解之緣,并將屬于秦地之聲的戲曲音樂通過改編創作后應用在古箏的演奏上,從而使瀕臨消失的“秦箏”回歸到中國傳統器樂藝術的舞臺上,再次發出了擲地有聲且富有秦地獨特魅力的華夏音韻,并注入了富有活力的新聲。在演奏此樂曲時要著重表現陜西箏派(秦箏)“繁音激楚,熱耳酸心”的音樂風格特點。在陜西箏派演奏技法發展過程中,借鑒了北方箏樂流派即山東箏派、河南箏派的演奏技法特點,因而該曲運用了“扎樁”、“夾彈”的運指彈奏方式,從而使音樂色彩與表現力更加鮮明,更顯鏗鏘激昂、堅實有力,同時又委婉悱惻。

(一)音樂演奏的“語言性”

樂曲的旋律有鮮明的戲曲音樂色彩,并具有典型的秦地音樂跳進上行與級進下行的旋律表現特點,且樂曲背景具有厚重的歷史故事性,從而使“語言性”的表達成為樂曲的演奏特點之一。周延甲先生認為用古箏來演繹迷胡戲曲音樂是非常合適與順手的,古箏具有“以韻補聲”的演奏特性,具有著其他樂器不可替代的演奏特點,由此,在演奏時演奏者應更加注重具有戲曲唱腔特色和地域方言“語言性”特色的演奏特點,以及古箏“潤腔”性的演奏表現方式。

樂曲為“苦音腔”調式,在演奏中對于“fa”、“si”的音高需要利用陜西流派特有的戲曲腔體化的表現處理方式進行加工,即“fa”為“微升fa”,其音高介于“升fa”與“還原fa”之間,“si”為“微降si”,其音高介于“還原si”與“降si”之間。同時,縱觀全曲的左手演奏標記,共有“上滑音”39處,“下滑音”28處,“fa--mi”下滑音性質組合20組,“si--la”下滑音性質組合16組,“按現音”18處。由此可見,樂曲在演奏時左手揉、按、滑音的處理極為重要,且通過譜面的揉按技法的對比,發現具有下滑音特點的技法數量比重較大,使得全曲的音樂基調表現為“嘆息式”的哀婉情緒。通過左手的細膩演奏處理,能更好地展現具有戲曲聲腔化特色的音樂“語言性”。

在慢板樂段演奏時要注重左手按滑音悲苦訴說般的語言表達,使音樂旋律的演奏更具有陜西方言的“語言性”特點。慢板的總起句(見譜例1),短短的五個小節便將豐富的上下滑音及“fa--mi”、“si--la”具有陜西風格特征的滑音組合包含在內。音樂旋律表現出了音程跳進與音程級進下行的主要演奏特點。同時,在演奏時要著重注意左手在上下滑音處的速度處理,如同說話敘事一般,注意“語速”的細致變化,將音樂的旋律與左手的做韻相融合,仿佛是用陜西地方語言將孟姜女的悲苦凄涼娓娓道來。

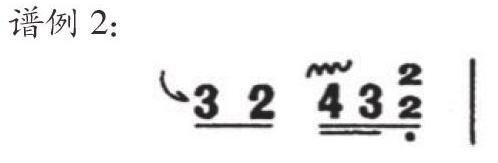

演奏時除了細致處理好滑音的表現技巧外,對具有陜西秦箏獨特魅力的揉顫音的演奏處理也是尤為重要的。左手的揉顫音需要模仿“哭腔”聲,由此揉顫需要加大上下波動的幅度以及加快頻率,從而使帶“哭”聲的“語言性”更加的戲劇化。不論是陜西箏曲中“苦音”變化音的揉顫(見譜例2),還是原位音的揉顫(見譜例3),亦或是陜西方言中具有疊字語言特點即在同一弦上演奏的同音反復過渡型變化音(見譜例4)的揉顫,都將使樂曲演奏中不同“哭聲”,且帶有不同“語境”情緒層次的表達更加惟妙惟肖、楚楚動人。

(二)音樂演奏的“抒情性”

此曲既富有故事性又富有情感性,整首樂曲的演奏不是一味地將情感不斷釋放宣泄,而是運用層層推進的方式來進行情緒的表達,通過對音樂演奏的力度變化、速度變化及對旋律特點的細膩處理,將樂曲的“抒情性”表現得淋漓盡致。

樂曲引子部分(見譜例5)的演奏強調力度的爆發性,屬于直抒胸臆的情緒演繹方式,彈奏時要注重搖指技法的力度變化,同時注意大撮夾彈的演奏方式,使樂曲哀怨的情緒基調得以展現。

慢板演奏中抒情因素的處理尤為重要,通過演奏力度、速度的細膩變化與處理,將音樂中的人物情感展現得細致入微。音樂旋律的發展呈現出以“si-la-sol”的下行級進音作為一個樂句末尾收束的徵調式特點(見譜例6),同時,由于“微降si”的苦音運用,與調式主音形成了小三度的音程關系,不僅使演奏時的力度自然順勢減弱,也使音樂情感的表達愈加悲憫哀婉。

在演奏過程中,除了下行級進的音樂處理,較大音程跳進的旋律(見譜例7)在彈奏處理上則需要加強力度上的層次變化,突顯情感表達的張力,從而使悲情與憤怒交織的復雜情緒得到充分的表達。

慢板后半部分,在演奏時通過對同音(見譜例8)及同短句旋律的反復彈奏來進行速度力度的遞進式變化,將音樂的情感變化層層推進,使音樂逐漸推向力度高亢飽滿的快板與具有憤怒情緒的急板。

三、樂曲的演奏審美運用

通過對陜西箏曲《姜女淚》的曲體分析與演奏實踐,發現其音樂的“語言”表達與情感的層次抒發,是此樂曲能夠進行深刻且精細演繹的重要原因。演奏審美,是演奏者在把握演奏技術之外,所需要及時思考及探討的重要方面,就猶如一道美味的佳肴不能夠只有食材而缺乏刺激味蕾的調料。演奏者在關注表演美學的實踐性時,除了對音樂作品演奏的二度創作這一重要組成部分進行關注之外,在古箏演奏時,考量演奏作品的真實性與歷史性的“相對還原”也是至關重要的,只有在“統一”的基礎上才能進行二度創作的演奏。由此,筆者對樂曲的樂譜中具有審美意義的音樂符號處理進行了以下表格中的歸納。通過對樂譜的還原分析,演奏者在進行具有審美意義的二度演奏時才能夠更加尊重原本和合理進行創造表達。

四、結語

通過對《姜女淚》這首陜西箏曲的音樂文本與演奏實踐進行分析,樂曲演繹中蘊含的“語言性”與“抒情性”表達有了更加具象化的依據,同時我們認識到在演奏與研習古箏傳統流派音樂的過程中,對于各流派的發展歷史、演奏特點、地域音樂風格以及具有地方性特色的戲劇文化、方言文化的深度認知是不可或缺的。無論是古箏演奏還是教學,對于原始文本的分析是至關重要的,不能卷入對于傳統流派音樂“依葫蘆畫瓢”模仿的漩渦中,要有更加明確的理論依據,從而使傳統流派音樂的風格特點更加清晰獨立,使音樂演奏的表達更加豐富且深刻。

參考文獻:

[1]盛秧.三秦大地之子——周延甲[J].中國音樂,2014,(04):186-191+264.

[2]周延甲.箏道本源——紀念陜西秦箏學會成立暨<秦箏>創刊30周年[J].交響(西安音樂學院學報),2013,32(01):43-50.

[3]周延甲.我與秦箏[J].樂器,2001,(11):68-69.

[4]陳璐.陜西關中方言對陜西眉戶箏曲的隱性影響[D].中央音樂學院,2012.

[5]張前.論音樂表演創造的美學原則[J].中央音樂學院學報,1992,(04):3-10.