立象以盡意

【關鍵詞】統編語文教材;《少年中國說》;構思藝術

【中圖分類號】G623.2【文獻標志碼】A【文章編號】1005-6009(2020)41-0049-01

【作者簡介】楊九俊,江蘇省教育學會(南京,210013)名譽會長,江蘇省教育科學研究院研究員,江蘇省語文特級教師。

“說”是一種說理議論的文學體式,寫法比較靈活,大都講究文采,也常用托物寓意的手法。“說”不宜簡單地當作說理文,而是需要把握它“說”什么,怎么“說”,有沒有“說”到位。

《少年中國說》就是一篇“說”,作者要“說”的觀點很明確:中國少年奮起,才能建設美哉、壯哉的少年中國。又是怎么“說”的呢?從節選部分看,作者不太關注理性和邏輯,而是注重情感和形象,更多地用形象說話,融哲理、情感、形象于一體,體現出議論性散文的特征。

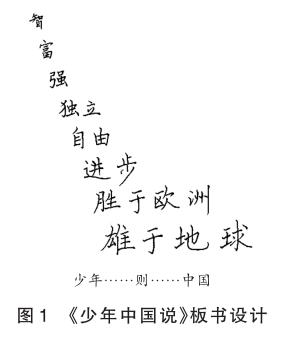

課文的第一段以“故”開篇,關聯起節選部分與整篇的關系,也自然而然地將節選部分放在民族危機嚴峻無比的大背景中,然后作者言明觀點:中國少年奮起有為才能有少年般的中國。在這里,作者直抒胸臆、慷慨陳詞,用八個“……則……”的句式反復強調少年對于中國的重要性。這八句話的強調有其內在結構。統編語文教材教師教學用書把它們分成三組:智、富、強,獨立、自由、進步,歐洲、地球,確認其層層推進的關系,是有道理的。我們在和薄俊生、蔣燕等老師討論時,薄老師、蔣老師更進一步,為八個關鍵詞設計出逐步深化、漸次遞進的圖示,讓人眼前一亮(見圖1)。

按照薄老師、蔣老師設計的思路,在教學時引導學生推敲這些關鍵詞的排列順序,感受層層推進的內在邏輯,品味文言詞“則”的意蘊,不斷強化“只有……才……”的唯一條件性,體會少年不可替代的重要性,應該說是很有創意的。

“中國少年”與“少年中國”的關系,第一段已經說得夠清楚了,那么為什么還要來個第二段,第二段這些意象的鋪排與第一段是什么關系呢?這是理解這篇課文的難點,也是作品構思的特色所在、魅力所在。中國古典詩歌,以至許多文學創作,都是“情志為本”。有些學者認為,“情”偏重個體生命,“志”偏重群體生命。朱自清先生在闡說“詩言志”時,把“志”解釋為“懷抱”,而這時“詩言志”的“志”,也可以理解為包括“情”了。“詩言志”,“志”為內容,“言”為形式,但文學創作常常有“言不盡意”的現象,于是就需要“立象以盡意”。《少年中國說》的第二段,正是“立象以盡意”。“紅日東升,其道大光……”汪洋恣肆,浩浩蕩蕩,蔚為大觀,極具震撼力、沖擊力、感染力!奮起的中國少年和少年般的中國究竟是什么樣子呢?是“智”“富”“強”等語詞所概括的,更是托物寓意、立象盡意所描繪的。第二段的十個句子,描繪了七種意象,細細品味,一是七種意象有自然景觀、動植物、創造物紛至沓來;二是要扣緊與“少年”的契合點,如“初開”“河出伏流”“潛龍”“乳虎”“試翼”“初胎”“發硎”,都是初試鋒芒,冉冉向上,特別感人;三是要從“崇高美”、壯美維度欣賞。第八九兩句拓開天地、時空。第十句則順勢做結:“前途似海,來日方長”。可以說,作者如椽大筆,雄文一卷,不僅立象盡意,而且如黃鐘大呂,聲震寰宇,“象外之象”“象外之境”都渾然天成了。

第三段兩句話,“美哉”“壯哉”是互文關系,“中國少年”和“少年中國”既有因果關聯,又是相互映照。有前面的鋪陳,這里堅定有力的收束順勢而為,自然是擲地有聲。

由是觀之,作者這一“說”,胸中激情澎湃,下筆氣象萬千,振臂一呼,應者云集,產生巨大的影響,自在情理之中。

注:本文課例選自楊九俊主編,孫雙金、薛法根為副主編的《名師教語文:課文解讀與學習設計》,華東師范大學出版社即將出版。