再說張靈甫與孟良崮之戰

楊聞宇

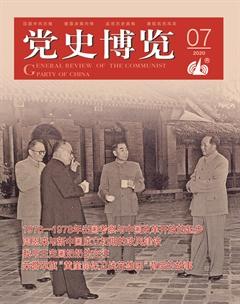

1947年5月,孟良崮戰役前夕,陳毅(持望遠鏡者)、粟裕等到前線視察

1903年8月20日,張靈甫出生于陜西省長安縣(今西安市長安區)。他揚名于抗日戰場,卻毀身于山東沂蒙的孟良崮。

一

1926年,張靈甫投筆從戎,入黃埔軍校第四期學習,與劉志丹、林彪、袁國平、郭化若、胡璉、李彌、文強、唐生明是同窗。抗日戰爭期間,張靈甫一直在王耀武麾下南征北戰。

1937年,國民黨軍第51師參加淞滬會戰,張靈甫勇猛果敢,指揮有方。嘉定作戰時,面對蜂擁而至的日軍,他甩掉上身軍裝,抱著機槍,率百余名敢死隊隊員跳出戰壕,殺得敵人丟盔棄甲。

1938年9月,國民黨軍對江西德安的日軍進行反擊。張靈甫率領突擊隊,穿越艱險的深山峽谷,勝利奪取張古山。日軍出動飛機重炮,幾乎將張古山夷為平地。張靈甫率部與敵鏖戰五天五夜,德安大捷后,升為旅長。

1939年春,張靈甫率部參加南昌會戰,在前沿指揮戰斗時,右腿被日軍機槍子彈打中,負了重傷。他不許軍醫鋸腿,匆匆包扎后再度投入到戰斗中。從此,張靈甫落下殘疾,人稱“跛腿將軍”。

1943年常德會戰,張靈甫所率的突擊隊異常兇猛,為收復常德立下戰功。1945年4月,芷江保衛戰,在鐵山與日軍血戰獲勝,榮獲三等寶鼎勛章。

1946年春,張靈甫升任第74軍(后改稱整編第74師)軍長兼南京警備司令。身為“御林軍”首領,在南京各處巡邏,路人送其“瘸司令”的綽號。

二

1946年6月,全面內戰爆發。

在國民黨軍五大主力中,整編第74師首屈一指,國民黨上下視師長張靈甫為“常勝將軍”。此時,第74師5萬余人已經縮編至3.2萬余人,武器裝備全部改為美械裝備。張靈甫率部信心滿滿地殺向蘇北。

淮陰、淮安是華東解放區的中心地帶。鏖兵之后,張靈甫攻占了“兩淮”,接著又攻占了泗陽、宿遷、漣水。隨后,張靈甫便夸下海口:“有十個七十四師,就可統一全中國。”他當面向蔣介石保證:“委座,把新四軍交給我吧!有我們七十四師,就讓新四軍死無葬身之地!”此時的張靈甫自認為世無敵手,將陳毅、粟裕根本就不放在眼里。

抗戰結束后,山東大部為中共軍隊所控制。1947年四五月間,國民黨軍3個兵團共17個整編師,由陸軍總司令顧祝同統率,從臨沂、泰安一線分三路齊頭并進,穩扎穩打,向魯中陳毅、粟裕所指揮的華東野戰軍發起進攻。國民黨出動45萬大軍,華野9個縱隊外加一個地方軍區才27萬人,軍力對比懸殊。

臨沂當時是中共中央華東局、新四軍兼山東軍區領導機關所在地。張靈甫率部攻占之后,立刻向蔣介石報功。一時間,“臨沂大捷”的號外在南京滿天飛,“魯境國軍勢如破竹”“七十四師勇冠三軍”的大幅標語糊滿南京城墻。張靈甫身披黑大氅,傲然站立在臨沂高大的城墻上,揮動右手朝空中猛力一抓,對部下大叫:“活捉陳毅、粟裕,指日可待!”

三

1947年5月10日,國民黨軍南線兵團整編第74師與第25師等作為主攻,渡過汶河。11日攻取重山、艾山。12日攻占黃鹿寨、三角山、楊家寨。13日攻占馬山、邁逼山、大箭,距離坦埠已不到6公里。不料想在當天夜里,附近垛莊等地的道路被華野6縱經一夜急行軍突然占領,一刀切斷了第74師與周邊部隊的聯系,截斷了第74師后退的必經之路。

這件事說起來有點蹊蹺:垛莊如此重要,而張靈甫所派的守軍竟以在漣水戰役中被俘的原6縱官兵為主。這些人遇到華野老部隊,立即投誠歸隊。6縱不僅占領了垛莊,還繳獲了大量輜重。

張靈甫如此安排,自有其用意。當華野以10多萬兵力對3萬多國民黨軍進行圍攻時,第74師只要向左方或右方轉進10多公里,即可與第83師或第25師靠近、會合,一旦與其中的一支會合,第74師的危險自然解除。然而,鑒于國民黨軍45萬大軍就在周邊100多公里的范圍之內,張靈甫面對突然出現的險情,沒有選擇從左右兩翼與大部隊會合,反而是“將計就計”,直接將第74師堅決地拉上了孟良崮。第74師甘當“釣餌”,為的是要將華野全部引誘到自己的身邊。

蔣介石得知第74師上了孟良崮,又驚又喜,當即致電顧祝同、湯恩伯、張靈甫等,說明自己的戰略想法:

今已得知靈甫之七十四師被圍孟良崮,甚驚,又甚喜。其驚之因是靈甫被困,隨時有危險發生。其喜之因是靈甫給我國軍尋找了一個殲滅共軍陳粟部于孟良崮的大好機會。因為我七十四師戰斗力強、裝備精良,且處于有利地形;再之,有恩伯、敬久、歐震三兄兵團大軍云集,正是我國軍同陳粟決戰的好機會。現命令七十四師靈甫部堅守陣地,吸引共軍主力,再調十個師之兵力增援七十四師,以圖里應外合,中心開花,夾擊共軍,決戰一場,殲陳粟大部或一部之兵力,一舉改變華東戰局。總之,一切均仰仗諸位精誠團結,協同作戰,為黨國大業獻身出力,乃千秋之榮也。

蔣介石與張靈甫的思路不謀而合。國民黨軍一直想與解放軍主力進行決戰,蔣介石認為這一下可是逮住了機會:華野欲吃第74師這一塊“肥肉”,必定集結于孟良崮;華野圍住第74師,而國民黨40多萬大軍從外邊再圍裹一層,包個“餃子”,與第74師內外夾攻,讓解放軍腹背受敵,消滅陳、粟部當然是“指日可待”。張靈甫當機立斷,決計誘華野于孟良崮。蔣介石當即密切配合,急忙飛赴徐州,命令張靈甫堅守陣地,并嚴令孟良崮周圍的10個整編師,盡力合圍。

當時,國民黨重兵集結于孟良崮方圓100公里之內,依照正常行軍速度,一天之內皆可抵達援點,實現“鐵桶合圍”;而以第74師的素質、裝備,固守一兩天,是完全可行的戰術想法。從電文里可以看出,蔣介石喜出望外。

四

云集山東的國民黨軍布陣嚴密,步步為營,華東野戰軍多次調動敵人,無從得手。在毛澤東的指示下,陳、粟密切注視著戰局的變化。他們本想在運動中挫敗第74師,卻沒有料到張靈甫會來這樣決絕的一手,單刀直入,主動將第74師拉上了孟良崮。

此時,雙方的戰略意圖已非常明顯。一把巨型的、銳利的雙刃劍,寒光四射地擺在了國共兩軍之間:如果國民黨軍其他部隊在第74師被消滅之前趕到孟良崮,則進攻孟良崮的解放軍將陷入腹背受敵的境地。這也正是國民黨軍一直尋求的與解放軍進行正面對決的大好機會。計劃一旦成功,則陳、粟所指揮的華東野戰軍將面臨滅頂之災。擺在華野面前的局面是,要么以迅雷不及掩耳之勢吞掉第74師,要么被第74師拖住,被國民黨軍當“餃子”吃掉,此外別無選擇。

一發現與大部隊齊頭并進的第74師突然以利刃直插的方式上了孟良崮,粟裕雷厲風行,毫不遲疑,立即命令第1、4、6、8、9五個縱隊圍殲第74師,第2、3、7、10四個縱隊阻擊援敵。陳、粟的目的,是要“于百萬軍中取上將首級”,消滅第74師這個最精銳的“王牌”軍,狠狠打擊國民黨軍的士氣。陳、粟下令:打援部隊要不惜一切代價,堅決攔住援軍;圍殲部隊要猛下鐵拳,速戰速決——這兩條鐵則,絕對不能馬虎。

5月13日下午7時,陳、粟集中5個縱隊,對第74師發起猛攻。經過14日、15日兩天的激戰,第74師被分割包圍于孟良崮山區,但其主力仍在固守主峰。蔣介石急調10個師增援,均遭頑強阻擊。第74師戰斗力比較強,華野各縱隊傷亡很大,彈藥補給又出現困難。華野總部與下屬縱隊有些指揮員發現久攻不下,情況危急,便提出是否忍痛撤退,以免被包了“餃子”。

粟裕立即下令:任何人不得言撤退!陳毅宣布了追究失職者“撤職、查辦、殺頭”的戰場紀律。

崮者,四周陡峭、頂端平緩之山。孟良崮又稱石頭山,花崗巖結構,傳說北宋名將孟良曾在此屯兵,故名。5月15日,在這座沒有水源、沒有草根樹皮的光禿禿的石頭山上,戰斗空前激烈。此山海拔536米,第74師的重型火炮上不了山,或破壞或就地掩埋;而華野的炮彈傾瀉而下,炸飛的碎石四處迸濺。開花的碎石猛于箭鏃,傷人無數,傷兵呼天喊地,連少將旅長陳傳鈞也被炸傷了右臉。孟良崮上的地形,利于華野,卻不利于第74師。

更糟糕的是崮上沒水,四天激戰中無降雨,山上斷水,人渴極了,只好喝自己的尿;機槍管燒紅了,只能用馬尿去澆。在張靈甫被擊斃三個小時后,槍聲驟停,戰斗結束,天空忽然陰云密布,暴風雨飄然而至。

張靈甫

對于這場暴風雨,國民黨方面則認為:“此時天空慘陰,狂風走石,雨雹驟降,若為我師忠貞不屈,全部慘烈激昂之戰斗犧牲同悲泣者,上天垂象也異矣。”

五

第74師敗于孟良崮,倘若仔細分析,實際上并不復雜。

其一,常勝則驕。張靈甫在臨沂城墻上揮手大叫的狂妄形象,是其在數年間從團長迅速晉升到旅長、師長,直至中將軍長的必然姿態。蠻悍強橫的日軍且屢敗于其部,嗣后敢于冒險登上孟良崮,意欲“中心開花”,為國民黨軍再創造一個大奇跡,恰恰是張靈甫錯誤地估量華東野戰軍的心理表現。驕傲而輕敵,為兵家之大忌。

其二,驕則愚,愚與忠結合,謂之愚忠。張靈甫清楚自己的軍隊裝備精良,有大炮、坦克和飛機,而且考慮到了大炮、坦克在山區不起作用,反成累贅。張靈甫曾希望將主力控制于平原地區,但軍人以服從命令為天職,上級的命令必須服從。對此,張靈甫也曾發過牢騷:“我是重裝備部隊,在平原作戰,我的炮火能發揮威力……現在讓我進入山區作戰,等于牽著水牛上石頭山,跟我過不去,一定要我死,我就死給他們看看吧。”

張靈甫盡管精明,但其精明也是有限度的,一葉障目之見如影隨形。在最危急之際,飛機向孟良崮的第74師投送的支援物資,卻落到解放軍的手里。彼此的兵力,國民黨軍只看到華野是27萬人,沒有想到其背后有23萬名奮力支援的民工。槍林彈雨之中,民工們運送彈藥,救護傷員,把糧食、烙餅、雞蛋源源不斷地送到解放軍的手里。陳毅在晚年曾深情地感嘆:“我就是躺在棺材里也忘不了沂蒙山人。他們用小米供養了革命,用小車把革命推過了長江。”

其三,驕狂、愚忠之痼疾,病根極深,這病根特別體現在暗于知己上。天時與地利前邊提到了,這里再談一下孟良崮之戰的“人和”。

張靈甫率部在崮上頑抗了將近3天(充分實現了戰前的預想),而四周的援軍,半天或大不過一天的里程,卻三天也沒能到位。最為敷衍的是第83師師長李天霞,按計劃是以一個旅確保第74師右翼的安全,他卻僅派一個連,冒充旅部的番號,在右翼邊上鴨子“劃水”,蒙騙張靈甫。原來,在爭奪第74師師長這個顯耀職位時,他被張靈甫擠了下去。

戰后檢討時,總指揮湯恩伯被撤職,合圍不力的黃百韜被撤職留任,李天霞被送交軍事法庭審判。國民黨軍將領暗地里形成的貌合神離、勾心斗角的惡習,終于導致了第74師被殲滅的結局。

孟良崮之戰究竟蹉跌在哪里?戰后的蔣介石心知肚明,比誰都清楚。在前邊的電報里,蔣介石還是提出了“一切均仰仗諸位精誠團結,協同作戰,為黨國大業獻身出力,乃千秋之榮也”的命令式的口號。可他沒有想到,爾虞我詐以爭權奪利,此為國民黨內部不治之癥,注定是無藥可醫的。

張靈甫與粟裕,作為國共雙方的前鋒主將,皆為戰地高手。一方失誤之處,正好是對方的得手之處。粟裕敢于大膽用兵,固然是形勢所迫,可也正是瞅準了國民黨的這一不治之癥,才有了敢于冒險、進行這一場生死對決的底氣與膽量。

六

驕狂者意氣用兵,勇大于謀,但若據此認為張靈甫僅具匹夫之勇,可就小覷了他。

張靈甫在北京大學研讀過歷史,對歷史進程中的先機之兆有微妙的預感。1944年底,蔣介石在重慶陸軍大學召見他時,他進言:中國當前之患,不在日寇之侵略,而在“共匪”之叛亂。若抗戰勝利,彼必乘戰后疲憊,起而叛變,望早為之計。國共和談期間,兩黨中均不乏樂觀論調,張靈甫則告誡部下:“國共不并存,應體察政府苦心,努力備戰,挽救民族,切勿為匪謊言所誤。”

內戰開打,在國民黨軍尚占上風時,張靈甫卻看到了另一方面:“共軍戰略戰術均優于國軍。”“年余將死無葬身之地。”進入山東戰區,時或出現“活捉張靈甫”的標語,他給家人的信里便這樣寫道:“他們要活的,我就給他個死的。”由此可知,張靈甫也并非一介武夫。

戰場悍將,無不具有二重性。1947年5月15日,蔡仁杰在指揮所里抱怨:“師座,早知這樣,我們真不該上孟良崮。”張靈甫用手杖敲著石桌,大聲說道:“上孟良崮是副參謀長李運良的主意嘛,怎么能怨我呢!”李運良氣呼呼地頂撞:“師座,話不能這么說!我們都是快死的人了,人可死,賬不能死。上不上這里,我確實提過建議,但決定權完全在師座手中,是你最后拍板上孟良崮的嘛!”張靈甫聞言勃然大怒,破口大罵,拔出手槍對李運良“砰”“砰”開了兩槍。李運良知道師座的骨子里是個“冷娃”,眼疾手快,閃身躲過了子彈。

七

在共和國十大將里,粟裕排名第一。他戎馬一生,六次負傷,其顯赫威名是在戰場上一城一地打出來的。

1955年,人民解放軍第一次授銜時,毛澤東曾說:“論功、論歷、論才、論德,粟裕可以領元帥銜。”周恩來說,粟裕已三次上書,堅決請求辭帥。毛澤東十分感慨:“難得粟裕!壯哉粟裕!竟三次辭帥。”

抗御外侮乃成就英雄之階,反過來,堅持弱肉強食的內耗政策者,只能以身敗名裂收場。張靈甫以他幾十年的軍旅生涯,驗證了這一條真理。

1973年,周恩來讓人找到僑居美國的張靈甫的遺孀王玉齡,邀其到北京訪問。周恩來抱病接見時,稱贊張靈甫是個很好的將才,遺憾自己當年在黃埔軍校任教時,未能將張爭取到共產黨一邊。

2005年金秋,首都人民大會堂隆重舉行慶祝抗戰勝利60周年活動,王玉齡見到了胡錦濤等黨和國家領導人。國家和人民惦記著王玉齡,意味著人民對張靈甫抗日功績的肯定。只要是為中華民族的解放與獨立切切實實奮斗過的人,不論其生前曾經糾葛于怎樣的功過是非,人民是永遠不會忘記他的。