推動行業從“對癥護膚”向“對因護膚”發展

——詳細解讀精準護膚

賈焱,宋麗雅,劉蕾,成志偉,董坤,何聰芬

北京工商大學 化學與材料工程學院 化妝品系 北京 100048

一、基于主觀皮膚分類的傳統護膚

20世紀初,Helena Rubinstein將皮膚類型分為4個主要類別:油性、干性、混合性和敏感性。在此期間,開發了針對不同皮膚類型的化妝品,但是在此階段,對各種皮膚類型的理解主要依賴于主觀分析。

1975年,Fitzpatrick根據陽光照射引起的不同紅斑或變黑反應提出了I至II型皮膚。雖然Fitzpatrick量表是主觀的,但在臨床實踐中可以通過測量皮膚上的紅斑和隨后的曬傷來客觀地轉化。此分類法廣泛用于與皮膚光生物學、皮膚色素沉著、防曬化妝品功效評價、美白祛斑化妝品等領域。但是,這種分類存在局限性,因為它主要用于治療曬傷皮膚,研究對象主要是白種人。

2006年,鮑曼根據4種皮膚參數開發了鮑曼皮膚類型指數(BSTI):油性/干性、敏感/抗性、色素/無色素、皺紋/緊致。通過總共64個問題以及16種皮膚類型的組合,最終針對每種皮膚類型推薦合適的護膚產品。例如,干性皮膚應使用含有封閉劑、保濕劑和潤膚劑的護膚品。

Fitzpatrick皮膚分類和鮑曼分類系統依賴于問卷調查。由于受試者的認知差異,尤其是與認知水平、文化背景和生活習慣的變化有關,這些都取決于原籍國,因此很難做出客觀的判斷。因此,不同研究的結果有時會有所不同,并且皮膚類型與相應的客觀檢查結果之間的相關性可能較差。

綜上所述,傳統皮膚護理基于皮膚類型主觀分類(見表1),主要通過問卷調查進行,傳統的皮膚護理具有簡單和快速等優點。

二、基于皮膚生理參數和皮膚影像的功效護膚

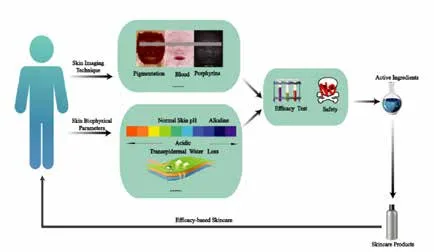

功效護膚(圖1)是指通過無創性皮膚檢查(基于皮膚生理參數)和皮膚成像分析,對不同癥狀表現的皮膚進行針對性護膚。例如,干性皮膚角質層含水量(Stratum Corneum Hydration, SCH)低、皮膚經皮水分散失(Trans Epidermal Water Loss,TEWL)高,使用含有天然保濕因子的護膚品。

圖1 基于皮膚生理參數和皮膚成像技術的功效護膚

三、基于皮膚代謝組學的精準護膚

目前化妝品行業的產品主要是對衰老、敏感、痤瘡等癥狀進行宣稱,屬于對癥護膚,但要實現護膚訴求,“對因護膚”即“精準護膚”會更加有效。精準護膚是指充分了解導致某一個癥狀(如面部痤瘡、皮膚敏感等)的生化過程和物質差異,在此基礎上進行護膚,即“基于皮膚代謝組學研究的精準護膚”。舉個簡單例子:發燒是一個癥狀,但導致發燒的原因不一樣,如細菌感染、病毒感染、傷口發炎等,退燒需要針對發燒的不同原因服用不同藥物。所以我們提出的精準護膚是要了解導致某一皮膚癥狀(如衰老,痤瘡等)的不同原因及其物質基礎,進行有針對性配方設計,真正達到護膚的目的。但精準護膚不是定制化服務,也不是個體護膚,而是更有針對性地對因護膚。即“以皮膚科學問題為導向,以皮膚組學研究等新興技術為工具,以多元統計學方法為手段,篩選并驗證不同原因導致同一癥狀(狀態)下的生物標識物(Biomarkers),研究Biomarkers的代謝來源(內源與外源)及其對皮膚屏障功能影響的分子機制。據此有針對性的設計化妝品配方,以達到科學精準的維持,保護或修復改善皮膚的目的。”

表1 傳統皮膚類型分類方法

3.1 以皮膚科學問題為導向

以皮膚科學問題為導向,北京工商大學化妝品系何聰芬課題組(Weskin課題組)運用皮膚組學等方法,分析不同年齡、人群、不同部位(面部、頭皮等)在不同狀態(癥狀)下(如面部的敏感、痤瘡、衰老、晝夜節律、脫發、頭屑、干枯斷發及早白發等)皮膚的脂質和微生物的組成,探討不同皮膚脂質和微生物組成與皮膚狀態(癥狀)之間的關系,篩選不同皮膚類型的生物標志物(Bio markers),研究它們的代謝來源(內源與外源)及其對皮膚屏障功能影響的分子機制。根據研究結果,有針對性的設計化妝品,科學的改善皮膚狀態。

3.2 以皮膚組學研究等新興技術為工具

皮膚組學包括皮膚基因組學、蛋白質組學、轉錄組學、脂質組學和代謝組學。隨著科學研究的進展,發現單向研究無法解釋所有與皮膚相關的問題。因此,科學家們提出了對人類皮膚組織結構、基因、蛋白質和分子間相互作用的研究。全面分析皮膚功能和代謝狀態,可以為不同皮膚類型在不同條件下的作用機制研究提供新的思路。

脂質作為皮膚屏障的主要結構部分,在維持皮膚屏障功能方面的作用是不可替代的。脂質組學是通過高分辨率的檢測方法,對樣本(體液、組織、細胞等)內的脂質成分進行高質量的全分析,進而對與之相關的分子進行細致和全面的研究,試圖揭示脂質間或脂質與其他分子間的相互作用機制及其調控網絡,以探索該調控網絡與機體間的關系。在皮膚脂質組學的研究中,Weskin課題組采用超高效液相色譜-四級桿串聯飛行時間質譜(Ultra Performance Liquid Chromatography- Quadrupole Time-of-Flight-Mass Spectrometer, UPLC-QTOFMS)技術,全面系統分析、鑒定,了解不同皮膚狀態下的皮膚表面脂質的結構和功能,進而揭示脂質代謝與皮膚狀態之間的聯系,為皮膚分子類型及相關發病機制提供物質與理論基礎。

皮膚生態系統是指皮膚表面微生物、皮膚細胞及其相關代謝產物的統一體。在這個統一的系統中,微生物和皮膚細胞是相互依存、相互制約的,在一定時期內以平衡的方式穩定存在。我們前期研究發現,一些常見的皮膚疾病,如銀屑病、特應性皮炎(Atopic Dermatitis,AD)和痤瘡,與不平衡的微生物群密切相關。在小鼠AD模型中,來自健康皮膚的革蘭氏陰性菌Roseomonas mucosa的存在與屏障功能增強、先天免疫激活和金黃色葡萄球菌定植減少有關。Nakatsuji等對從健康和AD受試者皮膚中分離的凝固酶陰性葡萄球菌(CoNS)進行了抗金黃色葡萄球菌活性的篩選,發現活性菌株在健康人中更常見,其抗菌活性主要來源于表皮葡萄球菌和人葡萄球菌等菌株產生的抗菌肽(AMPs),這些抗菌肽可以選擇性殺死金黃色葡萄球菌。AMT(Autologous microbiome transplant)實驗表明添加了活性菌株的護膚液降低了AD患者皮膚金黃色葡萄球菌的定植此外,皮膚微生物也會影響皮膚狀況。

3.3 利用多元統計學方法為手段

皮膚組學的發展將促進不同皮膚狀況下標記物的發現。在皮膚組學中,運用多元統計方法,如PLS-DA、PCA、支持向量機、隨機森林等,找出正常皮膚與病變皮膚的差異物質(Polymorphism)。與皮膚表面的生理參數和皮膚成像技術相比,皮膚組學(特別是皮膚脂質組學和微生物組學)能夠較為全面了解不同狀態下的代謝狀態,進而用于篩選由于不同原因導致的各種皮膚狀態的生物標志物(Biomarkers)。例如,課題組利用皮膚脂組學篩選了具有自我感覺敏感皮膚(SPSS)和非敏感皮膚類型的人群,青年男性和女性的潛在生物標記物。此外,我們還通過機器學習的方法對不同皮膚狀態的皮膚進行了預測,如通過脂質組學用支持向量機的方法對敏感皮膚進行預測,以及用隨機森林對嬰兒痤瘡分級進行預測,獲得了良好的預測結果。

四、目前Weskin課題組工作進展

4.1 皮膚脂質組學

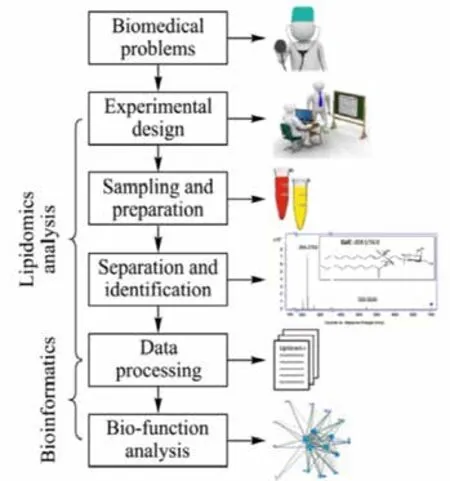

脂質組學的分析方法主要包括脂質樣本的前處理、脂質樣本的分離、分析和鑒定、數據分析等幾個方面(如圖2所示)。課題組已建立了一套完整的基于UPLC-QTOF-MS的樣品采集、脂類提取、數據采集和分析方法。并通過分析多態化合物的代謝通路或網絡關聯,結合分子生物學實驗等驗證其生物學意義。

在完成以皮膚科學問題為導向的研究基礎上,我們從脂質組學的角度總結在皮膚中的各種規律及應用,皮膚敏感的原因及化妝品中抗過敏活性評價的進展,皮脂在痤瘡發病機制中的作用以及脂質是如何影響皮膚狀態的,此外結合機器學習,利用大數據等互聯網工具建立皮膚狀態預測模型,利用構建的預測模型檢測涂抹產品前后的皮膚脂質變化,為化妝品評測提供新思路。運用脂質組學的研究方法,篩選潛在脂質差異標志物后,闡釋不同皮膚狀態下的分子作用機制,探究我國不同人群皮膚的特征和基礎規律,并為精準開發適用于不同人群的化妝品提供了新的方向和思路。

4.2 皮膚微生態

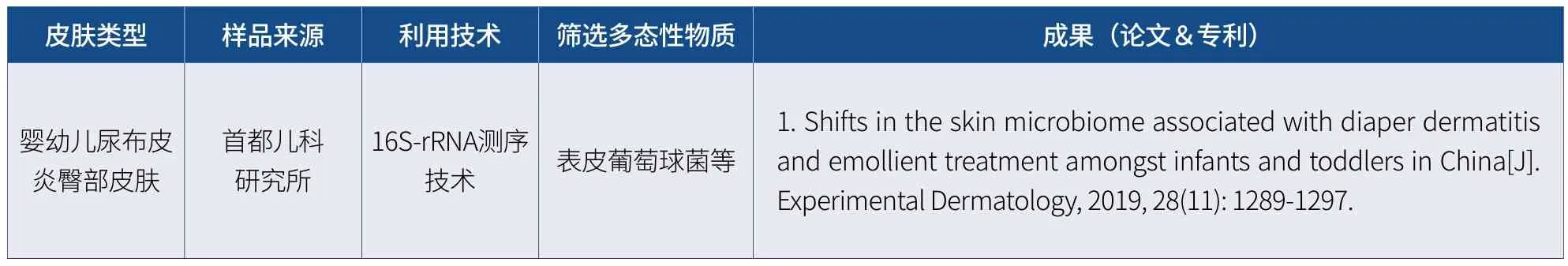

目前課題組已初步完成了北京地區青年男女面部脂質差異標志物的篩選、北京地區0-2歲AD患兒與健康患兒間面部脂質和微生物差異標志物篩選、北京地區不同年齡、不同皮膚類型、敏感皮膚、痤瘡皮膚、雄性激素源脫發人群頭皮及嬰幼兒濕疹皮膚微生物多樣性研究等,并據此結果篩選了抑制有害菌的植物源化合物等,探究了化妝品化學防腐劑對皮膚菌群體外生長的影響。課題組已篩選出健康青年男女皮膚中含量較高的脂質,將單一成分或合適比例的復合成分添加到護膚品中,以制備得到適應不同性別的皮膚狀態的仿生護膚品。大多數針對皮膚局部使用的化妝品成分的體外研究都不能描述刺痛、灼熱、瘙癢等感官刺激,我們基于梯度增強算法的方法為理解化妝品成分的感官刺激性提供了一個合適的解決方案。

圖2 脂質組學研究工作流程

4.3 皮膚細胞模型建立

建立皮膚細胞模型、三維皮膚模型和活體模型,探索皮膚的生物學機制,驗證不同物質的皮膚生物學功能。目前課題組已經構建了氧化損傷、污染物損傷、紫外線損傷以及多種因素協同損傷的細胞模型,可以針對檢查目的選擇不同細胞類型進行檢測。基于已構建的細胞損傷模型,可以比較損傷前后細胞各項生理指標差異,找到損傷前后的差異物質。而針對損傷進行修復的解決方案一般有兩種:一種方法是開發能夠使差異物質正常化的成分。在課題組過去的研究中,已經發現香菇多糖的提取液對H2O2損傷HaCaT細胞模型和BaP損傷HaCaT細胞模型具有氧化損傷修復作用,香菇多糖的提取液可以作用于H2O2損傷HaCaT細胞降低丙二醛(MDA)含量以及增加超氧化物歧化酶(SOD)活性;也可以在BaP損傷HaCaT細胞中降低SOD含量、增加SOD活性和谷胱甘肽過氧化物酶(GSHPX)活性;降低IL-6、IL-8和CCL-2炎癥因子的表達。另一種方法是將相對含量低于正常皮膚的差異物質作為成分添加到適合受損皮膚的化妝品配方中。目前,課題組通過UVB與BaP協同損傷HFF-1成纖維細胞模型,模擬紫外線和有機污染物對皮膚的影響,進而通過代謝組學的方法尋找差異性代謝物。以找到的差異性代謝物為指導,將相關物質添加到實驗模型培養過程中,再檢測相關的指標確定,差異性物質是否正常化,為新功效原料的開發提供指導性意見。

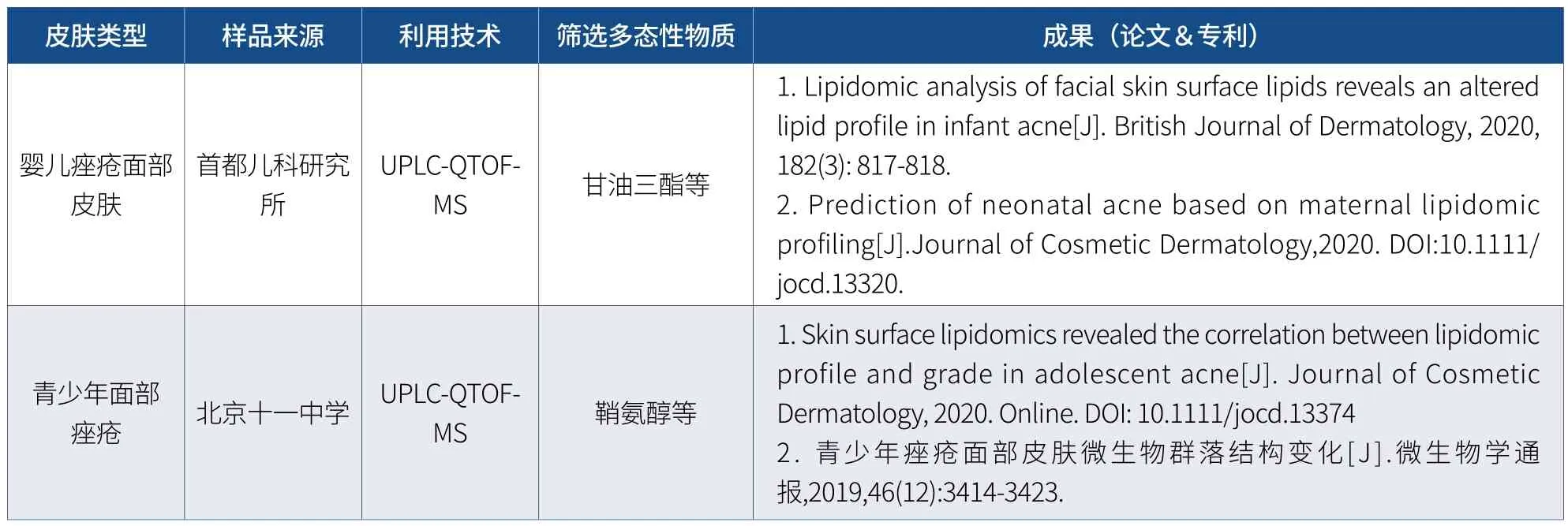

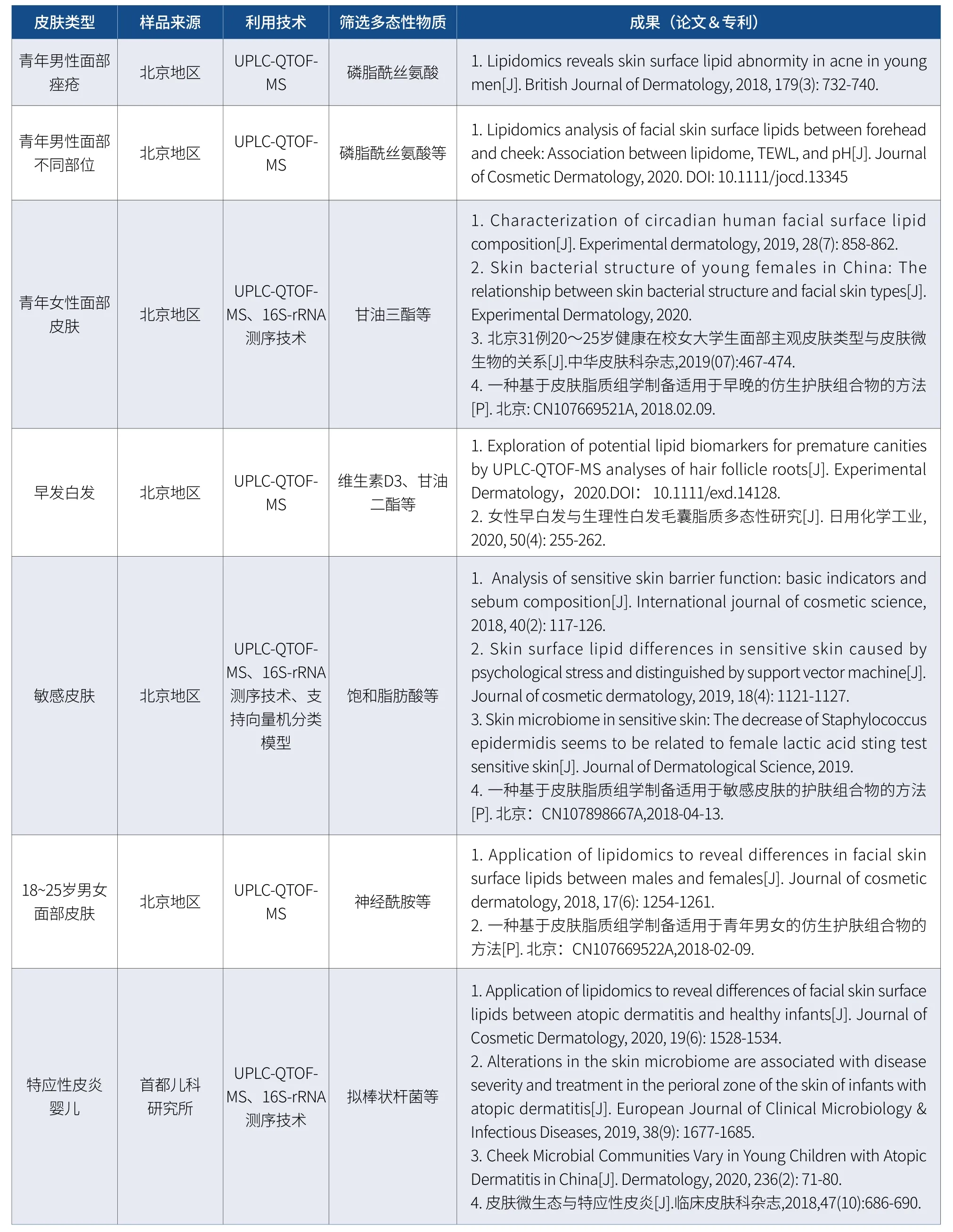

(2018~2020年)Weskin 課題組 基于皮膚組學的精準護膚基礎研究概況

(續表)

(續表)

五、精準護膚基礎研究的必要性、可行性、創新性和研究意義

目前雖然已經出現了早晚霜等根據晝夜變化研制的護膚品,也有根據不同膚質研制的配方,但是不同種族國家乃至同一國家不同區域的人群,皮膚狀態都有所差異,且目前尚缺乏對皮膚組學的系統研究,對皮膚的研究仍不完善。因此針對不同類型皮膚的研究對于化妝品的研發具有重要意義。本課題組在皮膚脂質組學和皮膚微生物組學方面,都已經有了較為完善的研究方法,從理論上分析了由于不同原因導致但表現同一皮膚狀態(癥狀)與對照之間的不同差異性物質(Bio markers),為精準護膚提供了強有力的理論支撐。

與皮膚表面的生理參數和皮膚成像技術相比,皮膚組學(特別是皮膚脂質組學和微生物組學)能夠較為全面了解不同狀態下的代謝狀態,進而用于篩選由于不同原因導致的各種皮膚狀態的生物標志物(Biomarkers),據此有針對性地設計化妝品配方,以此進行產品功效的科學宣稱。特別是近年來,平衡的皮膚微生物群被認為對皮膚健康具有重要意義。例如,美國FDA發布了一項禁令“禁止銷售含有特定活性成分的抗菌淋浴產品”,不僅如此,皮膚微生物的內部相互作用以及微生物與皮膚細胞之間的相互作用對于皮膚應對外部環境變化的功能非常重要。然而,關于皮膚生態系統內部相互作用的研究很少。通過為個人建立大型數據存儲庫、基因組圖譜、轉錄組圖譜、蛋白質組圖譜和代謝圖譜可用于獲得個人的完整“組學”數據集。使用數學模型來整合這些各種數據,以預測不同護膚產品對不同人群的有效性,從而賦予產品新的宣稱,如平衡微生態、強化皮膚屏障。

可以預測,基于皮膚組學研究基礎上的精準護膚是目前和未來化妝品行業發展的目標和趨勢:在對人體皮膚狀態、化妝品有效成分深度認識基礎上,形成高水平化妝品開發,賦予產品新的宣稱,可精準打動消費者。

總結及展望

傳統的護膚是根據主觀的皮膚類型分為4類(油性、干性、混合性和敏感性皮膚),然后再給予適當的護膚。隨著皮膚無創檢測方法、皮膚成像技術、皮膚解剖學和皮膚組學發展,護膚已經轉變為功效護膚和精準護膚。各種護膚方法各有利弊(見表2)。

表2 不同護膚方法的差異

有理由相信隨著皮膚組學技術的發展,生物數據的整合,以及新的數學算法的出現,人們對皮膚狀況的認識將進一步加深,精準護膚的趨勢將日益明顯。