論紫砂壺“佳朋偶聚”的花器之美和雙重意境

范泉明

摘? 要? 一坯紫砂泥,化作繞指柔,紫砂藝人們把自然萬物幻化成千姿百態的造型藝術,使紫砂壺不僅成為了我們日常生活之中的品茗喝茶之實用器具,也是禪茶論道、寄托情感的相伴之物,豐富著我們的生活,涵養著我們的思想。紫砂作品“佳朋偶聚壺”,運用了傳統的造型藝術和花器的捏塑手法,把蓮子、蓮葉、蓮蓬、蓮藕巧妙地融于一體,再用一只小青蛙的組合,使得整體充滿了大自然的野趣和勃勃生機,其中蓮蓬、蓮藕也是運用了諧音之趣、一語雙關地表達了作者充盈其中的思想情趣和巧妙的雙重意境。

關鍵詞? 紫砂壺;佳朋偶聚;花器之美;雙重意境

藝術來源于生活,也是對于自然萬物和生活實踐的高度抽象與概括,所以創作者的靈感來源和情感表達都是通過日常生活之中所見所聞、所思所悟的演繹發展成為各式各樣的藝術品,紫砂藝術也不例外。這種發端于民間的傳統工藝,反映的就是江南地域人們的生活狀態和風土人情。宜興世世代代的紫砂藝人們在太湖浩瀚的煙波氤氳之下,在魚米之鄉的豐腴滋養之下,無論從物質的豐富程度來說,還是精神的富足方面來看,和北方的文化和藝術品形成了鮮明的對比,較之于北方粗獷的風格,宜興紫砂在細膩精致方面的造詣可以說是無出其右者。一坯紫砂泥,化作繞指柔,紫砂藝人們把自然萬物幻化成千姿百態的造型藝術,使紫砂壺不僅成為了我們日常生活之中的品茗喝茶之實用器具,也是禪茶論道、寄托情感的相伴之物,豐富著我們的生活,涵養著我們的思想。

作為一名紫砂藝人,紫砂的創作其實就是我們的工作,也是我們的生活,是養家糊口、安身立命的根本,所以制壺藝人都希望把自己的紫砂創作精益求精,從而樹立良好的口碑和形象,也能把自己的觀點和立場通過紫砂傳遞出來,引起大家的共鳴。從自身的實際出發,對于紫砂花器藝術,我有著自己的理解和感悟。在紫砂傳統器型之中,圓器、方器都是針對于本來的幾何形態,運用線條的勾勒和點、面的組合拼接而來,主要體現的是對于空間形態的審美和理解,而花器則是根據具體的、具象的某一種形態去進行臨摹、歸納、總結,先把其形態捏塑得相似,然后再把其內涵的精氣神和悠遠的意境表現出來,這樣才能體現真正的紫砂之精髓,也是紫砂技藝向紫砂藝術提升的至關重要的一步。

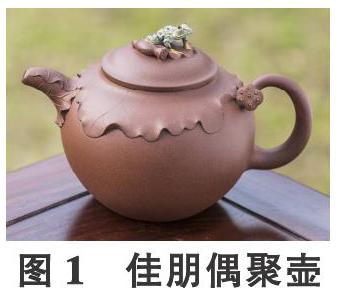

紫砂作品“佳朋偶聚”(見圖1)就是比較特殊的一把紫砂花器,它從形態上來看并沒有過多的著重于器型與題材的相似,而是巧妙地運用元素的裝飾來凸顯其中的主題。這把紫砂壺以江南常見的蓮蓬和蓮藕為創作靈感,壺身飽滿圓潤,其造型來源就是傳統的光素經典器型“蓮子壺”,古樸典雅、亭亭玉立,鼓鼓的腹部讓泡茶的實用性也大大的增加;壺肩部圍繞一圈蓮葉造型,葉子邊緣自然舒卷、紋理清晰,更加使得壺身婉約大方;流嘴的造型也采用了蓮葉包裹,微微向上,小巧可愛,落落大方,出水順暢,易于控制;壺把則沒有過多的裝飾,而是宛如一段蓮頸,簡約地從上到下,由細到粗地圈卷起來,呈現出耳形弧度,端握有力舒適。從壺把上端生出一朵小小的蓮蓬,七顆蓮子點綴上面,精小細致,細節畢現,可見作者的深厚功力和良苦用心;壺蓋微微鼓起,壓著口沿嚴絲合縫,具有良好的氣密性;在壺蓋的頂端則大有文章,方寸之地捏塑了三個元素,蓮葉、蓮藕、青蛙,用來作為壺鈕簡直是奇思妙想、讓人佩服。蓮葉如同波浪一般起伏,旁邊裝飾一截藕斷,分成三節,每一節又恰到好處地位于黃金分割。蓮葉上面的青蛙則采用了不同顏色的泥料捏塑,惟妙惟肖地把青蛙的形態表現了出來,又好像在上面呼朋引伴,一起來觀賞這“蓮葉何田田”的江南美景一般。紫砂作品“佳朋偶聚壺”,運用了傳統的造型藝術和花器的捏塑手法,把蓮子、蓮葉、蓮蓬、蓮藕巧妙地融于一體,再用一只小青蛙的組合,使得整體充滿了大自然的野趣和勃勃生機,其中蓮蓬、蓮藕也是運用了諧音之趣、一語雙關地表現了作者充盈其中的思想情趣和巧妙的雙重意境。

“采蓮南塘秋,蓮花過人頭。低頭弄蓮子,蓮子清如水。”這首南北朝時期的樂府詩歌《西洲曲》中的千古名句不僅僅描繪了江南采蓮的優美畫面,而且其中運用了諧音的手法使得情感表達更加的感人至深。于是這件作品的構思創意也從中得到了許多的靈感,在“佳朋偶聚”的字眼之中,“朋”諧音“蓬”,“偶”諧音“藕”,這樣元素的紫砂造型設計讓人在驚嘆之余,能更直觀地感受到紫砂壺對于我們人生的意義,在繁忙快節奏的當下,三五知心好友偶爾的在一起喝茶論道,是多么難得的休閑時光呀。

紫砂藝術以其豐富的題材選擇、惟妙惟肖的造型特征、內涵豐富的意境表達深受愛茶之人的歡迎和喜愛,紫砂壺如今隨著茶文化的推廣和普及,已經深入到了千家萬戶之中,對其專研至深、熱愛有加的壺友和藏家也不在少數,這使得宜興的紫砂藝人深感肩上的責任巨大,心中更加堅定了紫砂藝術的創作之路。我們相信,紫砂藝術的未來發展前途無量,只有刻苦專研、潛心制壺,才能讓中華民族的紫砂傳統工藝在新時代更加發揚光大。

參 考 文 獻

[1]宋陶.淺談“錦圓蓮花壺”的自然藝術美[J].江蘇陶瓷,2018(4):37,43.

[2]高凌云.看取蓮花凈 應知不染心[J].江蘇陶瓷,2019(2):72,77.