論紫砂壺“清香四溢”的藝術魅力

朱雪嬌

摘? 要? 正是因為紫砂壺的唯一性,讓其充滿了神秘的色彩,喜歡研究紫砂壺的愛好者也越來越多,使得紫砂文化的氛圍越來越濃,紫砂壺也逐漸地走入了尋常百姓家中,成為茶座之上的雅致之器。藝人通過紫砂泥繪在壺體進行創作,呈現出立體逼真的畫面感受和意境,讓我們在喝茶品茗的同時,感受到“人在畫中游”的獨特紫砂藝術魅力。紫砂作品“清香四溢壺”并沒有過多的在造型上面大做文章,而是把其中的精華集中在泥繪的運用之上,以泥造景、以境傳神,從而彰顯出紫砂獨特的藝術魅力,在賞心悅目之中品味茗茶的清香四溢。

關鍵詞? 紫砂壺;清香四溢;造型設計;藝術魅力

宜興,位于江蘇省南部,蘇、浙、皖三省交界之處,天目山余脈綿延起伏,太湖水光微波粼粼,讓這里充滿了大自然的靈氣。在歷史上,宜興古稱陽羨,在許多的文字記載中都可以看到它的蹤跡,尤其是在關于茶葉和紫砂壺的記錄之中,宜興可以說是“壺茶同譽”的典型代表了。茶葉在這里隨處看見,宜興南部的丘陵地區遠遠望去滿眼都是蒼翠的茂竹,其中掩映著茶的綠洲,江蘇茶葉大部分出自宜興,在唐朝的時候,宜興茶葉曾經被選為貢茶而揚名于世。宜興紫砂壺更是天下一絕,只有宜興生產。上天恩賜獨特的紫砂泥料于宜興大地,這里的人們也沒有辜負上天的美意,勤勞聰明的宜興紫砂藝人們把手中的泥巴幻化做無窮無盡的形態,吸引了全國乃至全世界茶友的目光。正是因為紫砂壺的唯一性,讓其充滿了神秘的色彩,喜歡研究的愛好者也越來越多,使得紫砂文化的氛圍越來越濃,紫砂壺也逐漸地走入了尋常百姓家中,成為茶座之上的雅致之器。

除了紫砂器型的千變萬化以外,紫砂裝飾也為紫砂壺增色不少。我們常見的紫砂裝飾手法有陶刻、泥繪、貼塑等,這些手法往往對于紫砂藝人提出了較高的要求。在紫砂壺上面進行書法或者繪畫,需要一定的藝術素養和審美理念,還需要對泥料的特性和顏色的搭配相當捻熟于胸。就拿我們常見的紫砂泥繪來說,人們一般都被其上面描繪的山川河流、花鳥魚蟲、人物肖像等惟妙惟肖的圖案深深地吸引。這種裝飾手法起源于清初時期,開始都是追慕宋元時期文人畫的手法,豐富了紫砂藝術的表現形式,也為后來的紫砂藝人用于表現自我和表達獨立的創作觀念提供了新的體驗形式和文化內涵。藝人通過紫砂泥繪或者采用同色泥料,或著采用異色泥料稀釋以后在壺體進行創作,呈現出立體逼真的畫面感受和意境,讓我們在喝茶品茗的同時,感受到“人在畫中游”的獨特紫砂藝術魅力。

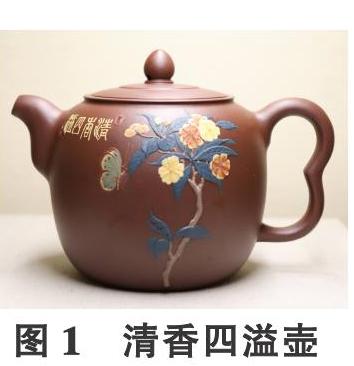

紫砂作品“清香四溢壺”(見圖1)就是一件典型的紫砂泥繪器物,藝人在創作的過程中把繪畫藝術融入紫砂作品之中。此壺壺身挺拔、飽滿渾圓,既給人端莊穩重之感,又帶著一些婉約雋永的意味,同樣和它搭配的壺嘴和壺把設計也是頗費苦心,希望達到和諧統一的藝術審美。壺嘴小巧靈動,出水迅猛有力;壺把區別于傳統的彎把造型,在中間還設計了凹進去的節點,側面來看仿佛一個愛心的造型,不僅增加了拿捏的舒適度,也更加美觀耐看;壺蓋微微鼓起,嵌入壺口,嚴絲合縫,氣密性相當嚴實。壺蓋中間還細細壓著一圈線條;壺鈕宛如一顆蓮子造型點綴其上,顯示出良好的層次感,讓整器看起來更加統一和諧。在大片的壺身中間,用異色泥繪的手法來裝飾其上,一段盛開著花朵的枝椏從壺底延伸至壺口,一只翩翩起舞的蝴蝶也被吸引了過來。上面的顏色采用了不同的青灰色、墨綠色、黃色、紫色來分別裝飾枝干、葉子、花朵、蝴蝶等不同的元素,讓整個畫面更加絢麗多彩,不同顏色的運用和疏密有間的手法讓生機盎然的氣息撲面而來、清香四溢,似乎讓人分辨不出究竟是壺中的茶香還是畫面傳達出來的感受,沁人心脾,心馳神往。

在中國傳統文化中,人們喜歡以小見大、借景抒情的藝術手法來表現意象,于是紫砂壺作為特別的藝術載體,可謂是“盈盈一手間,壺中有天地”。自紫砂藝術誕生以來,前輩的紫砂藝人就開始探索把繪畫的手法和紫砂技藝融合起來,于是最開始在紫砂賞器、四方千筒、掛盤等文人雅器上面得到了體現,許多的文人雅士也以泥為墨,在紫砂坯體上面創作,把繪畫的理念運用在紫砂壺上。尤其是我們中國人向來講究含蓄的情感表達,通過畫面傳遞出美好的祝福之情是常用的藝術手法。這件作品“清香四溢壺”并沒有過多地在造型上面大做文章,而是把其中的精華集中在泥繪的運用之上,以泥造景、以境傳神,從而彰顯出紫砂獨特的藝術魅力,在賞心悅目之中品味茗茶的清香四溢。

紫砂藝術的文人雅趣和書卷氣息似乎是其最大的特點之一,除了紫砂本來的質樸面貌以外,五色富貴土本來的顏色就可以構成完整的色彩體系,不添加任何的外來元素,原原本本地把紫砂的面貌充分地表現出來,這就為紫砂泥繪提供了最完美的表現內容。在如今紫砂浪潮的發展之中,紫砂行業從業人員的整體文化素養和藝術水準越來越高,特別是具有書法、繪畫、設計等學科背景的藝術家加入了紫砂創作的大軍,使得紫砂裝飾手法越來越廣泛,工藝越來越精湛,內涵越來越豐富,為紫砂行業的再發展、再提高、再出發提供了新的期待和契機。

參 考 文 獻

[1]顧國芳.論紫砂壺“如虎添翼”的造型藝術和民間文化[J].江蘇陶瓷,2020(1):84,86.