柔性高導熱石墨烯/富勒烯復合薄膜的制備及性能表征*

司馬林,王鶴峰,李永鋒,王 昊

(太原理工大學 機械與運載工程學院, 太原 030024)

0 引 言

隨著電子設備朝著輕量化、小型化的方向不斷發展,電子元件的集成度越來越高,其內部硬件的散熱問題受到了廣泛的研究和關注。有效的散熱是保證電子設備性能和壽命的重要因素。熱管理器應立即將熱量轉移,以保持電子元件工作的最適溫度,尤其是高頻設備。因此,開發一種高導熱率的散熱材料,成為當前各大機構的研究熱點[1-3]。

石墨烯(G)是一種二維晶體,具有極高的導電、導熱、耐腐蝕等優異的性能,在微電子、導熱散熱領域具有極好的應用前景[4]。浙江大學高分子系高超教授團隊研發出一種新型石墨烯組裝膜,它是目前導熱率最高的宏觀材料,同時具有超柔性,能被反復折疊6 000次,承受彎曲十萬次[5]。查莫斯理工王騰團隊利用碳納米管(CNTs)和石墨烯納米片(GNs)制備了具有三維納米級CNTs/GN框架的分級散熱片,其導熱系數與CNTs或GNs相比具有更高的導熱系數。此外,還構建了一個三維橋接碳納米(CNR)/石墨烯混合薄膜,其中CNRs與石墨烯薄片共價結合,熱傳輸在CNR/石墨烯混合紙的跨平面方向上得到了高度的改進[6]。富勒烯(C60)是石墨烯的同素異形體,是一種零維的碳材料,因其外形酷似足球也稱“足球烯”,具有極強的抗氧化性,熱穩定性[7-8]。

本文采用零維的富勒烯作為石墨烯片層之間的橋接構件,通過自組裝法將石墨烯與富勒烯復合,再于真空下依次進行碳化、石墨化。最后進行冷壓處理,以此來增強薄膜的跨界面熱傳輸效率、機械強度以及熱穩定性[9-13]。此法制得的石墨烯/富勒烯(G/C60)復合薄膜,縱向導熱率高達50 W/(m·K),抗拉強度可達3.25 MPa。熱分解起始溫度提高50℃,有效改善了薄膜的熱穩定性能。

1 實 驗

1.1 實驗原料和儀器

無碎片的氧化石墨烯(GO)水溶性漿料,中科院煤化工研究所提供;高純富勒烯(純度99.5%),深圳市圖靈進化科技;濕膜制備器,天津科信試驗機廠;SM-1000C超聲波納米材料分散器,南京舜瑪儀器設備有限公司;ZK-64真空烘箱,上海埃提森儀器科技有限公司;LFA447 激光閃射儀,耐馳儀器有限公司生產;S-4800場發射掃描電子顯微鏡日立公司;IR200傅立葉轉換紅外光譜儀, 美國Thermo Nicolet公司;薄膜拉伸試驗機,濟南美特斯測試技術有限公司;MSK-2150 型滾壓機,深圳科晶科技有限公司生產。

1.2 樣品制備

將富勒烯按照質量分數為0%,10%,20%,30%,50%與濃度為11.4 mg/mL的氧化石墨烯漿料分別混合配制氧化石墨烯/富勒烯復合膠體,置于磁力攪拌機充分攪拌,時長30 min,再利用超聲波納米材料分散器分別分散1 h,分散均勻后離心除去少量的雜質,得到均勻穩定的分散膠體。將處理完成的分散膠體轉入模具中,利用濕膜制備器刮涂成膜,連續刮涂兩次,控制膠料厚度為5 mm,放入真空烘箱,設置溫度為60 ℃,時間為3 h,制得氧化石墨烯/富勒烯(GO/C60)薄膜。制備的GO/C60復合薄膜在1 000 ℃下炭化2 h,升溫速率為2 ℃/min,然后薄膜在石墨爐中被加熱到3 000 ℃高溫,石墨爐中加熱速度為10 ℃/min,2 h后在氬氣流量的保護下,緩慢冷卻至室溫[14-15]。最后在300 MPa下進行機械冷壓處理制得石墨烯/富勒烯(G / C60)復合薄膜,分別標記為GF,G/C60-10%,G/C60-20%,G/C60-30%,G/C60-50%。

2 結果與討論

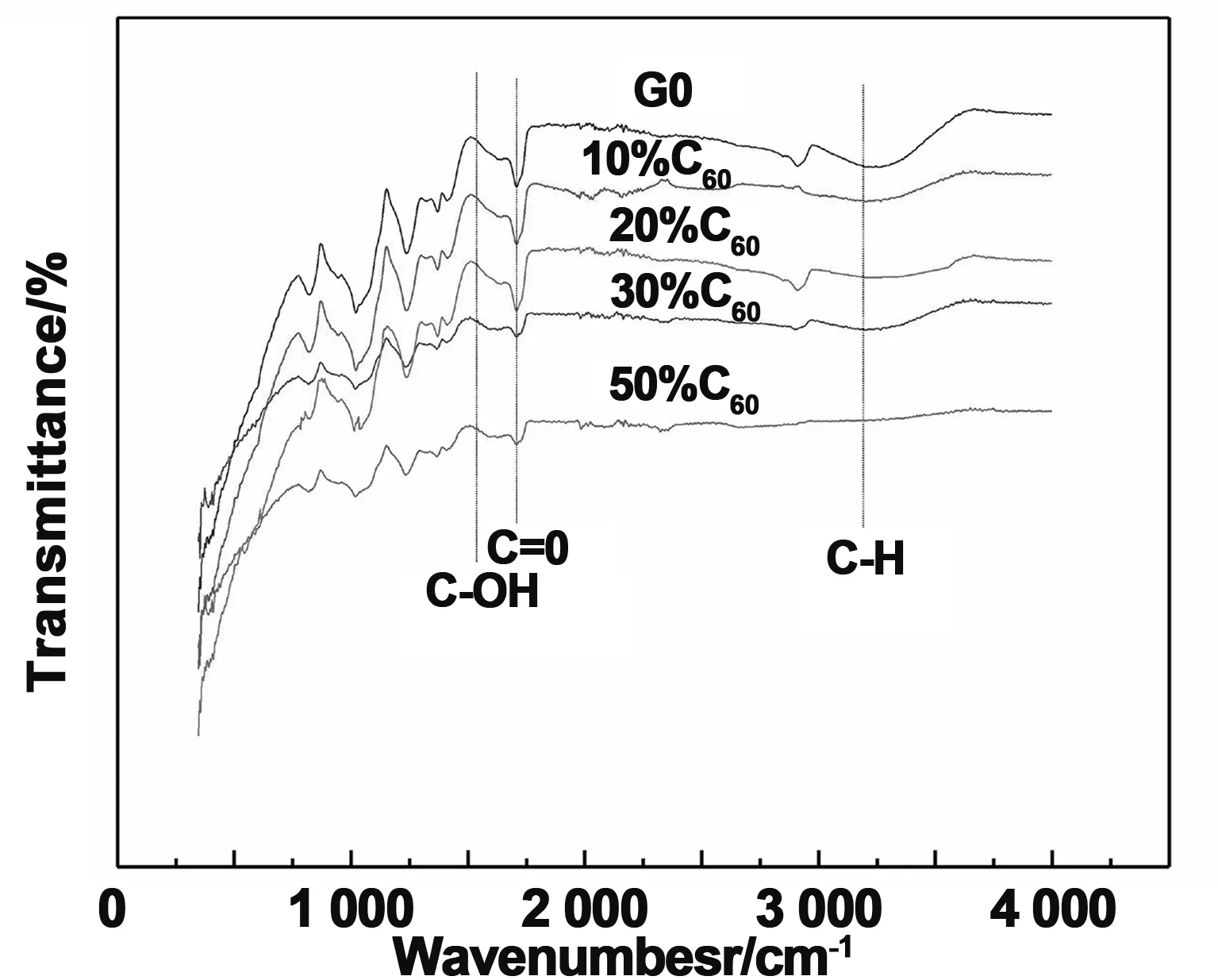

2.1 紅外光譜分析(FT-IR)

圖1為未經碳化和石墨化處理的GO薄膜和摻雜不同質量分數的C60所制成的GO / C60復合薄膜的FT-IR譜圖。由圖1可以看出GO薄膜在3 400 cm-1附近出現了明顯的吸收峰,此處的寬峰是O—H鍵的特征擺動頻率,說明薄膜中存在大量的羥基;1 600 cm-1附近出現了較為明顯的—OH基團彎曲振動特征吸收峰。1 740 cm-1左右的強峰應為—C=O鍵伸縮振動吸收峰,證明其中可能有羰基或羧基存在,進一步說明了薄膜中存在水分和豐富的含氧官能團[16]。由圖1分析可知,隨著C60含量的增加,GO / C60復合薄膜在3 400 cm-1附近的C—OH和—OH基團伸縮振動特征吸收峰的強度明顯降低,表明了GO和C60雜化效果逐漸增強[17]。這一結論進一步說明隨C60含量的增加,GO片層與C60排列愈緊密,則C60作為G / C60復合薄膜導熱通道的熱傳輸效率越高,薄膜的跨界面傳輸能力增強進而提高復合薄膜的Z向導熱率。

圖1 GO薄膜與GO/C60復合薄膜的FTIR譜圖Fig 1 FTIR spectra of GO film and GO/C60 composite films

2.2 掃描電子顯微鏡(SEM)分析

圖2(a)(f)(h)展示了石墨烯薄膜(GF)表面及其熱壓前后斷面的SEM照片,(b)~(e)展示了不同C60含量的G/C60復合薄膜熱壓前后的表面的SEM照片,(g)(i)為熱壓前后G/C60-50%復合薄膜切面的SEM照片。由圖2(a)~(e)可以看出,薄膜表面均勻分布著半球狀的凸起,且富勒烯在石墨烯表面均勻彌散,隨著富勒烯含量的增加,富勒烯在石墨烯表面團聚現象愈發明顯。這是由于該復合薄膜在碳化和石墨化處理過程中,由于隨著溫度的升高,氧化石墨烯片層官能團分解,逸散出CO2和H2O氣體并逐漸積累,并且積累的氣體隨著溫度的升高發生膨脹,伴隨著缺陷逐漸愈合以及石墨烯片層堆積和氣體膨脹的協同效應,這些氣體從未固定的氧化石墨烯片層中產生,從而形成均勻分布的半球狀凸起(如圖2(a)),此時富勒烯分子僅隨溫度的升高而發生體積膨脹,均勻分布在這些空腔中,致使薄膜內部形成均勻彌散的空腔(如圖2(f)),由圖2(b)~(e)可以看出薄膜在自組裝過程中,富勒烯與石墨烯分散較為充分,此時形成了富勒烯均勻填充的多孔膜。由圖2(e)與(f)對比可知,經機械擠壓將多孔膜中的空氣擠出,“微型氣球”倒塌了形成了微褶皺,形成了致密的“三明治”結構薄膜,富勒烯分子在“微型氣球”倒塌后在上下兩個石墨烯片層間起到了橋接作用,在一定程度上提高了石墨烯薄膜跨界面的熱傳輸效率,即薄膜的Z向導熱率。

圖2 GF和G/C60復合薄膜的SEM圖像Fig 2 SEM images of GF and G/C60 composite films

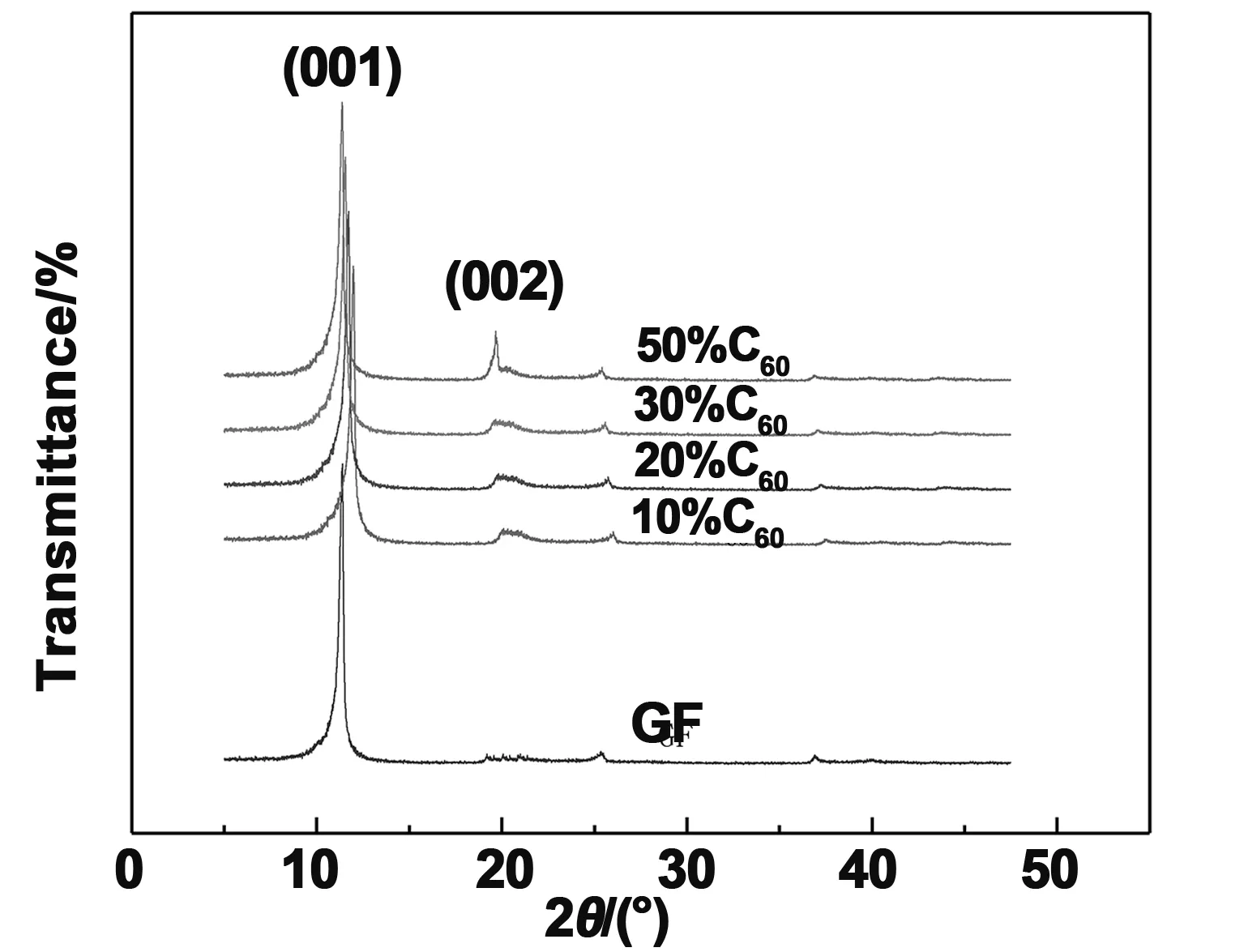

2.3 XRD結果分析

采用X射線衍射(XRD)對經過3 000 ℃石墨化后300 MPa冷壓處理的GF和G/C60復合薄膜進行微觀有序結構分析,如圖3所示,各薄膜雜峰極少,且主衍射峰峰形很窄,可知各薄膜的結晶度良好,有序性較高,可證實石墨烯分子共軛結構在高溫處理后修復愈合,彌合了大部分缺陷。缺陷的大幅度減少,一方面可減少聲子散射,提高薄膜在平面內的導熱率,另一方面,空位、位錯等晶體缺陷的大幅減少可有效提高薄膜的抗拉強度[18]。GF在2θ=10.5°左右出現了一個強衍射峰(100),G/C60薄膜在2θ=12.4、21.5°左右出現了兩個典型的強衍射峰(100)峰和(002)峰。復合薄膜中C60的特征峰(002)出現,且強度呈增強趨勢,表明C60與G實現成功雜化。薄膜的(002)晶面對應的特征峰強度較高,表明較高的C60摻雜量,可使雜化薄膜中C60和G的排列更緊密。

2.4 TGA曲線分析

在有氧氣氛下,用熱重法對制備好的GF和C60含量為10%、20%、30%、 50% 的G/C60復合薄膜進行了熱穩定性能分析。如圖4所示,各薄膜的質量損失分為以下兩個階段:(I)各薄膜的物理吸附水被蒸發;(Ⅱ)薄膜被氧化分解為豐富的CO和CO2。由圖3可得,G薄膜在0~500℃的范圍內質量損失很小。500~700 ℃的范圍內質量開始大量損失。并且隨著C60含量的增加,熱分解起始溫度增高。這是因為附著在薄膜表面的富勒烯分子易與空氣中的含氧自由基結合,不易被空氣中的氧氣反應[19-20]。因此C60的添加可以明顯提升石墨烯薄膜的抗氧化性能。當薄膜C60含量為50%時,熱穩定性最好,熱氧化分解的起始溫度可達650 ℃,比石墨烯薄膜提升了50 ℃。由此可知,薄膜可適應復雜的高溫工況,且適應力更好。

圖3 GF與G/C60復合薄膜的XRD譜圖Fig 3 XRD spectra of GF and G/C60 composite film

圖4 GF與G/C60復合薄膜的TGA曲線Fig 4 TGA curves of GF and G/C60 composite film

3 性能測試

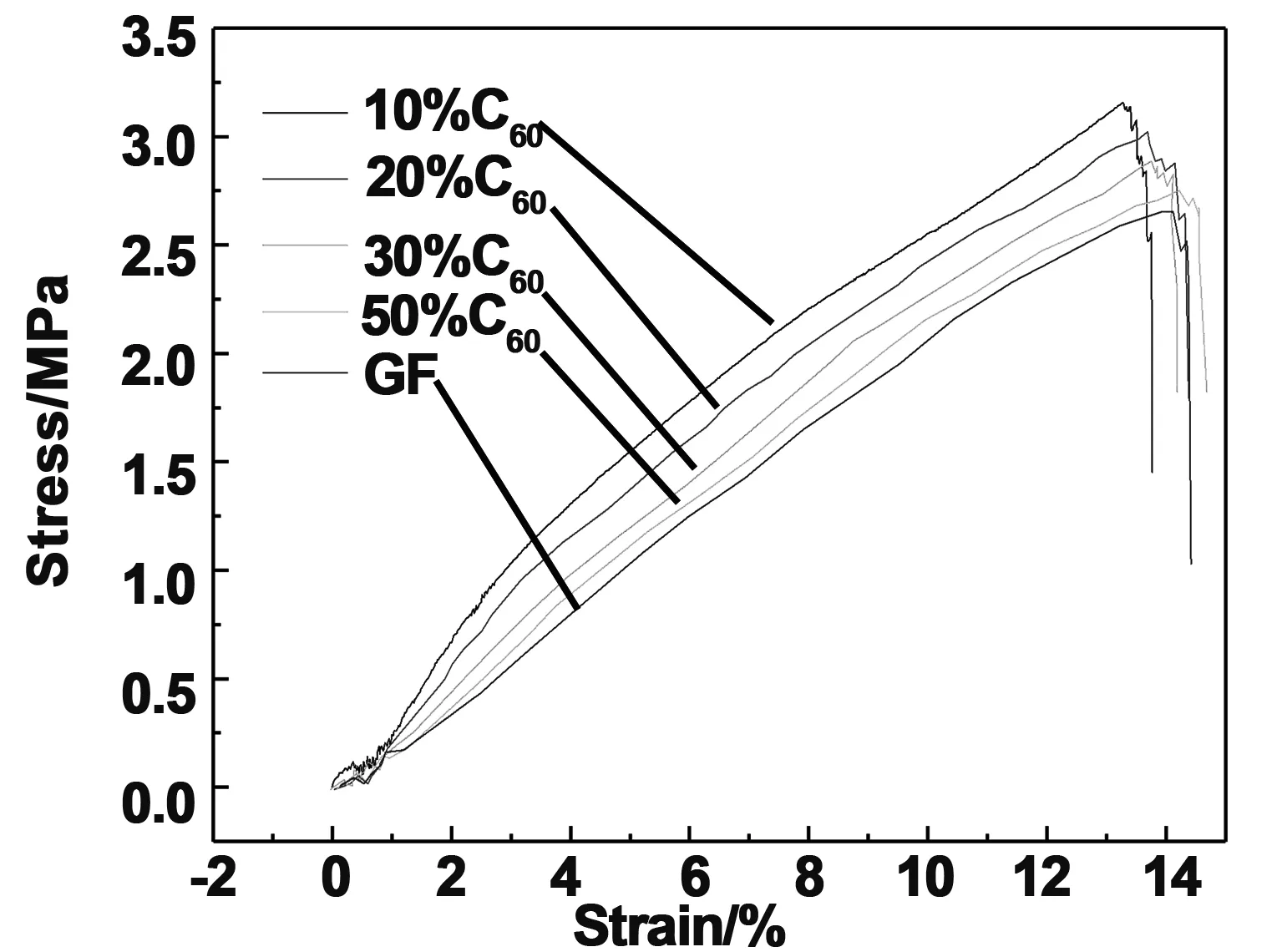

3.1 力學性能測試

將G/C60復合薄膜與GF薄膜在150 ℃下在空氣氣氛中處理72 h后在薄膜拉伸試驗機上進行拉伸試驗,對比GF和G/C60復合薄膜的應力應變曲線可知(如圖5),隨著C60含量的增大,復合薄膜的彈性模量增大,抗拉強度也隨之增大。 C60的摻雜可以較為有效的增大薄膜的彈性模量,提高其抗拉強度,C60含量為50%時抗拉強度可達3.5 MPa。這是因為C60的超強抗氧化能力,使得空氣中的含氧自由基不易與石墨烯分子結合保護石墨烯分子共軛結構不被破壞,從而避免引入新的缺陷,因此富勒烯分子的加入可有效提升薄膜的熱穩定性,在一定程度上提高了薄膜的抗拉強度。通過對比GF和G/C60復合薄膜的應力應變曲線,還可以看出,C60的摻雜略微降低了薄膜的斷裂伸長率這是由于在薄膜碳化和石墨化過程中,富勒烯占據了薄膜形成過程中的“微型氣囊”的空間,使得在機械冷壓后形成的微褶皺變小,從而降低了薄膜的斷裂伸長率。該復合薄膜同時具有極好的柔性,在反復彎曲、卷曲、纏繞、扭曲和打結等劇烈變形后,它可以保持結構的完整性。同時可承受180°的無縫折疊達5 200~5 300次循環,以及接近80 000次的180°循環彎曲。

圖5 GF與G/C60復合薄膜的應力應變曲線Fig 5 Stress strain curves of GF and G/C60 composite films

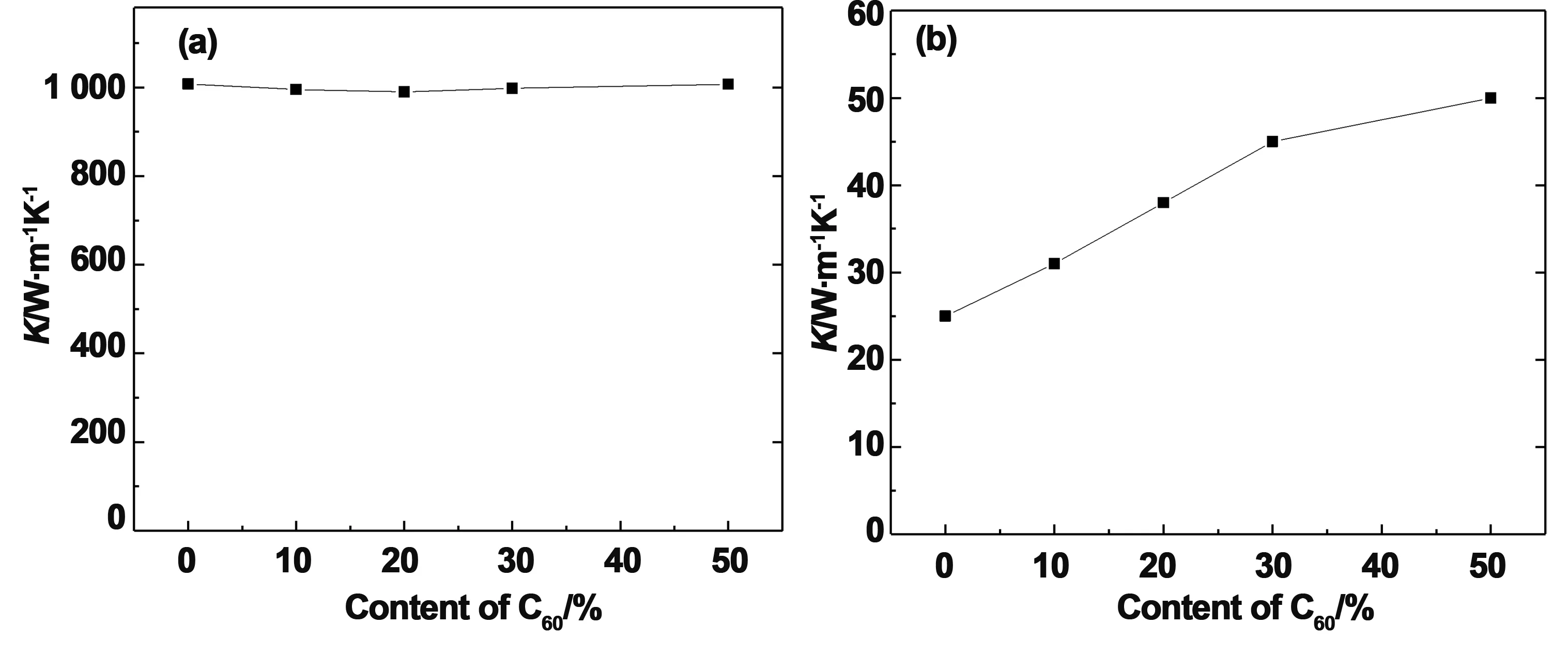

3.2 導熱性能測試

由圖6可知, 測得G/C60復合薄膜平面內導熱率990~1 010 W/(m·K)之間,最高達 1 008 W/(m·K),基本不隨C60含量的變化而變化。G/C60薄膜z向導熱率隨著C60含量的增大而增大,z向導熱率最大可達50 W/(m·K)。這是由于C60的加入在石墨烯片層間起橋接作用(由SEM結果分析可知),熱量在石墨烯片層之間通過富勒烯將熱量跨界面傳遞。并且通過XRD分析可知,隨著C60含量的增加,C60與石墨烯雜化效果逐漸變好,且隨著C60含量的增加,熱量傳輸通道增多,在一定程度上提高了薄膜的跨界面熱傳輸效率,從而提高薄膜的z向導熱率。當C60含量達到50%時,雜化效果最好,C60與G排列最緊密,此時跨界面的熱傳輸效率最高,薄膜的導熱率最好。

圖6 G/C60復合薄膜平面內熱導率曲線G/C60復合薄膜z向熱導率曲線Fig 6 Thermal conductivity curve in the plane and z direction of G/C60 composite film

4 結 論

通過自組裝法制備的GO/C60復合薄膜,經碳化和石墨化處理后,機械冷壓處理得到致密且高度結晶的“三明治結構”的G/C60復合薄膜。當C60含量達到50%時,復合薄膜此時抗氧化的能力最強,薄膜的熱穩定性最好,在有氧環境下,該復合薄膜可耐650 ℃高溫,具備優良的熱穩定性能,可適應較復雜的高溫工況。

C60含量達到50%時,此時C60分子與石墨烯片層排列最緊密,且熱穩定性能最好。因此在150 ℃下空氣氣氛中處理72 h后抗拉強度在一定程度上得到了提高,可達3.25 MPa,所的薄膜具有極好的柔性。

G/C60復合薄膜平面內導熱率在990~1 010 W/(m·K)之間,最高可達1 008 W/(m·K),基本不隨C60含量的變化而變化。G/C60薄膜z向導熱率隨著C60含量的增大而增大,z向導熱率最大可達50 W/(m·K)。良好的力學性能和導熱性能的結合有望使這種材料成為下一代商用便攜式電子產品以及通信基站的散熱裝置。