海河上游清水河流域土地利用變化特征

劉孟竹, 張紅娟, 楊 佳, 裴宏偉

(河北建筑工程學院 市政與環境工程系 河北 張家口 075000)

隨著氣候變化、人口激增、環境惡化和能源短缺等一系列全球性問題的持續發酵,土地利用/覆蓋變化(land use/cover change, LUCC)的研究逐漸成為全球環境變化研究中的核心部分[1]。其中,應用多種方式構建LUCC的動態變化和預測模型,一直是的LUCC研究的熱點[2]。近年來,隨著遙感影像向著高分辨率的方向發展,使得土地利用變化與遙感影像在時空尺度上具有了更高的一致性,利用高時間、高空間分辨率的影像數據來研究多時空尺度的土地利用變化已成眾多學者的選擇[3-4]。多尺度的遙感影像同樣被應用于土地利用/覆蓋變化的各種預測模型[5]。在這些預測模型中,Logistic回歸模型、灰色模型、Markov模型等數量變化預測模型以及元胞自助機、多智能體系統、CLUE-S等空間預測模擬模型,均得到了較為廣泛的應用。然而目前,國內外學者更青睞于采用多模型結合的耦合模型方法來深入到對土地利用的預測模擬研究中,如CA-Markov模型,MAS-CA模型,Logistic-CA-Markov和WLC-CA-Markov模型等。

從已有的LUCC相關的研究來看,理論和方法均已趨于成熟,但仍然存在一些問題,如:①土地單元面積的選擇大小不一,未能對土地預測模擬中產生的尺度效應問題有效考慮;②研究區選擇多為熱點區域,空間尺度上至國家、江河經濟帶、城市結合群,下至市、區、縣不等,而一些與水文、氣候條件響應強烈的小流域尺度區域往往缺乏重視。位于海河上游的清水河流域具有典型小流域尺度特征,而且在過去20 a經歷了劇烈的土地結構變化。一方面,該流域生態環境比較脆弱,全國400 mm年等降水量線從流域穿過,整個流域都處在半濕潤向半干旱過渡的生態環境脆弱區,流域內的植被條件和水文環境對于氣候變化和人類活動都極為敏感[6];另一方面,由于該區城鄉建設加快以及2022冬奧會的籌辦,該區已計劃建設76個場館相關項目,其中滑雪旅游和競技滑雪可供開發的面積多達300 km2,2018—2019年僅雪季期間游客涌入人次多達2.80×106,在未來冬奧會期間該情形將更加嚴峻。上述種種因素會使得流域內土地格局變化十分顯著,相關的水文、環境條件也隨之改變。然而該區地廣人稀,地方政府在面對如此大量繁多的土地資源時對于土地的建設管理不能一概而論,因而需要有相應的針對性地制定土地資源的管理和可持續利用措施。目前針對該流域的土地利用變化的相關研究集中在崇禮區,而非與水文條件密切相關的清水河流域,時間也較為滯后,特定地關注其流域空間單元尺度效應以及模型預測的研究尚不多見。基于此,本文以清水河流域為研究區,利用遙感影像解譯的土地利用數據分析流域內土地利用時空變化特征;同時,考慮到社會數據的可比性、可獲得性等因素,選擇與清水河流域邊界幾乎吻合的崇禮區作為土地預測模擬的研究區,結合該區域土地數據以及柵格化的驅動因子數據共設計了6個空間尺度并從中優選出最佳尺度,在該尺度下通過耦合Logistic-CA-Markov模型進行流域內的土地利用變化預測模擬,以期對清水河流域土地利用/覆蓋方面的研究做必要補充,同時為當地有關土地資源開發利用決策提供一定參考。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

海河上游清水河流域介于114°47′—115°31′E,40°49′—41°16′N,位于河北省西北部,地處內蒙古高原與華北平原過渡地帶。流域內氣候屬東亞大陸性季風氣候中溫帶亞干旱區,冬季干冷,春季回溫較快,大風日數較多。多年平均降水量約442 mm,降雨主要集中于6—9月;多年平均氣溫3.9 ℃,年內季節均溫最高相差40 ℃[7]。流域總面積約2 200 km2,東高西底,海拔高度約為780~2 200 m[8],地貌屬壩上壩下過渡型山區,山峰陡峭,海拔多在1 500~2 000 m之間。受山區地貌影響,局部冰雹、暴雨災害時有發生。在地理、氣候、人為等多重綜合因素影響下,清水河流域水土流失較為嚴重,生態環境極為脆弱,曾在1983年被國家列入永定河流域重點治理區。

清水河流域崇禮區人口在1990—2018年期間由1.20×105增長至近1.30×105,整個行政區總面積約2 326 km2,人口密度在51.6~55.9人/km2,可謂是“地廣人稀的燕趙大地”。2017年當地5大行業產值結構中,農、林、牧產值比例分別大致為53%,21%,25%,漁業和農林漁牧服務業占比均不到0.01%。其中,蔬菜產值占5大行業產值的近42%。

1.2 數據源及其處理

1.2.1 數據源 研究選取的1990,2000,2009,2018年4期Landsat OLI/TM影像以及DEM數據均來源于地理空間數據云(http:∥www.gscloud.cn/),分辨率均為30 m。4期影像成像時間均選在10月份避開集中降雨期,云量均低于2%且成像質量較好。鑒于清水河流域邊界和張家口市崇禮區行政邊界基本吻合,流域內的社會數據和地理數據來源于《張家口統計年鑒》和國家基礎地理數據中心(http:∥www.ngcc.cn/ngcc)。

1.2.2 影像數據處理 在ENVI軟件中完成影像的幾何校正、輻射校正、裁剪鑲嵌等預處理工作;分類方法采用監督分類中分類精度和kappa系數較高的最大似然法[9];土地利用分類根據中國科學院土地利用/覆蓋分類體系中一級分類標準并參考流域內的實際情況分為5類:耕地,林地,草地,水域,建設用地;將分類后的影像進行小斑塊處理,并根據Google Earth中的鄰近時段相同地區的高分辨影像結合目視解譯法做分類后處理。通過生成的隨機樣本點在Google Earth對比目視判讀進行分類精度驗證。最后得到的4期影像分類精度均在85%~90%,可以滿足后續的分析要求。

1.2.3 驅動因子柵格化 土地利用/覆蓋變化驅動主要受自然和人類活動兩方面因素影響[10]。根據驅動因子的數據可獲取性、時空一致性、因子顯著性以及可量化性等原則,結合清水河流域崇禮區內的實際情況,共選擇了7個因子:坡度、坡向、高程、人口密度和距河流、道路、村落距離。以上數據采用的ArcMap軟件中的Aspect,Slope,Kernel Density,Distance等工具柵格化所得。因所選區域較小,降雨、溫度等氣象數據在柵格內變化較均質,故暫不考慮。同時將土地利用的5個地類數據單獨成層并通過Reclass工具進行二值化,每一圖層對應的地類柵格值為1,非該地類均為0。

1.2.4 空間尺度設計 柵格數據單元格大小均以30 m為基準,在ArcMap中利用Resample工具,設計了30 m×30 m,60 m×60 m,100 m×100 m,150 m×150 m,200 m×200 m,250 m×250 m共計6種尺度的柵格數據,部分空間尺度區間不一致主要是綜合考慮尺度間隔的均勻性以保證更細節的變化特征同時在更大尺度范圍進行對結果進行比較。所有的柵格數據經過Raster to ASCII工具轉換成文本數據,具體過程是在6種不同尺度下,將各個土地利用類型二值化數據分別與7個驅動因子數據結合對應生成5組,經過Dyna-CLUE軟件全部轉換成SPSS中待分析的共計30個文本數據。

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用時空變化研究 本文采用土地動態度來定量分析流域內土地利用的變化劇烈程度,用土地轉移矩陣來研究各階段時期內土地的動態轉移變化。單一土地利用動態度指某一區域內在一定時間范圍內某種土地利用類型的數量變化情況,此指標可定量描述研究區內某種土地類型在研究時段內變化的速率。表達式如下:

(1)

式中:K為研究時段內某一土地利用類型動態度;Ua,Ub分別為研究初期和研究末期某一種土地利用類型的數量;T為研究時段長[11]。

土地轉移矩陣反映了某一區域在研究初期和研究末期各類土地類型面積互相轉化的動態信息,不僅可以定量地表明不同土地利用類型之間的轉化情況,還可以揭示不同土地利用類型間的轉移速率。轉移矩陣表達式參考喬偉峰等[12]的研究,表達如下:

(2)

式中:S為面積(km2);n為轉移前后土地利用類型數;i,j(i,j=1,2,3,…,n)分別表示轉移前后的土地類型;Sij表示轉移前的i類土地轉換成轉移后j類土地類型的面積。

1.3.2 土地利用預測模擬 尺度效應是指當空間數據經聚合而改變其粒度或柵格單元大小時,分析結果也隨之變化。反映土地利用類型及其面積變化的數據必然涉及尺度效應問題[13]。在土地利用預測模擬中,選擇合適的空間尺度能夠使得模型預測精度更高,結論也更合理。Logistic回歸模型是一種廣義的線性回歸分析模型,被廣泛應用于土地利用分析中,能夠很好地揭示土地變化和驅動因素之間的定量關系[14]。本文采用Logistic回歸分析方法得到受試者工作曲線(receiver operating characteristic,ROC)作為參考來優選出最佳空間尺度[15],以ROC曲線下的面積值作為精度指標來檢驗回歸方程的解釋效果[16],從而判定預測模型的模擬精度。當0.50

元胞自助機(cellular automata,CA)模型是一種在空間上相互作用、時間上又具有因果關系的一種網格動力學模型,具有處理復雜空間系統的能力[17]。Markov模型基于Markov鏈,因其較好的穩定性和無后效性,能夠預測土地利用變化中各個時刻的變動過程[18]。CA-Markov模型綜合了Markov模型的時序預測和CA模型的空間分布模擬,廣泛被應用于土地利用數量變化、空間格局變化的模擬中[19]。

通過耦合Logistic-CA-Markov模型,首先對崇禮區2009年的參數文本數據進行二元Logistic回歸分析并分析各個尺度下的ROC曲線從中優選出最佳尺度,在該尺度下,將回歸分析得到的5種地類分布適宜性圖通過IDRISI軟件中的collection editor工具組合生成各類土地分布概率適應性圖集并作為CA模型的轉換規則,同時以2009年土地利用分類結果和Markov工具中生成的2000—2009年面積轉移矩陣作為預測模擬初始參數,共同參與到CA-Markov模型進行崇禮區2018年的土地預測模擬;將生成的土地分類預測結果與2018土地實際分類與進行疊置分析,采用Kappa系數、混淆矩陣等指標驗證模型預測模擬的精度,在模擬精度良好的情況下利以同樣方法進行2027年的預測模擬。

2 結果與分析

2.1 土地利用時空變化分析

1990—2018年清水河流域4期遙感影像解譯土地利用分類結果如圖1所示,具體數據如表1所示。

圖1 1990-2018年清水河流域土地利用變化特征

從整個時期的土地組成結構來看,清水河流域土地類型總體上主要以林地、草地、耕地為主,三者面積之和占據流域總面積96.00%以上,水域和建設用地面積在2000年共計占比不到2.00%,在2018年占比達到3.96%;從流域的土地結構可以分析,其與整個研究區的地貌存在一定相關性,清水河流域最低海拔在800 m左右,群山峻嶺密布,人類活動區域相對較小,適宜林地、草地的生長;從總的變化形勢上看,1990—2018年清水河流域土地利用變化中,林地、草地、和水域是處于減少態勢,耕地面積變化不明顯,而建設用地面積呈顯著上升趨勢,近30 a來增加了近51.72 km2;分階段來看,1990—2000年,耕地變更的面積最大,10年間增加了約44.74 km2,建設用地變化的面積最小,僅3.20 km2;2000—2009年期間僅有耕地面積在減少,其余四種土地類型面積均有不同程度的增加;2009—2018年間,流域內僅有耕地和建設用地面積處于增加態勢,增加面積分別為20.24,18.02 km2;林地、草地和水域面積分別減少了12.72,20.76,4.84 km2。

單一土地動態度反映的是某一類型土地變化的劇烈程度。由表1可知,在1990—2018年整個時期內,清水河流域內建設用地的變化速率最為劇烈,其中以2000—2009年的變化較為顯著;林地面積無明顯變化,其動態度最高僅為0.21%;分階段比較,2000—2009年土地整體變化劇烈程度較顯著于其余2個時期,且在每一階段內,土地變化速率大小按地類依次排序為:建設用地>水域>耕地>草地>林地。綜合各個地類單一動態度可以看出,近30 a來清水河流域內農業用地更迭趨勢比較平穩,而建設用地的增加較為迅猛,當地社會對交通用地、工礦地和居民用地等建設用地開發需求較大。

表1 1990-2018年清水河流域土地利用類型面積與動態度

2.2 土地利用轉移矩陣分析

考慮到社會數據的可獲取性,僅對2000—2018年3期的清水河流域土地轉移情況進行分析。通過疊置分析得到不同階段的土地利用轉移矩陣如表2所示。從整個階段來看,清水河流域在2000—2018年期間,耕地、草地和建設用地的的轉換較明顯,約有22.30 km2的草地和29.63 km2的建設用地由耕地轉換而來;水域轉為其它類型土地的程度不夠顯著,最多僅有1.17 km2水域的轉出;農業用地到建設用地的轉入較為顯著,轉入面積約53.25 km2,從實際情況考慮是由于近年來當地人口增多和冬奧會場地籌建等因素對建設用地的需求增大。

表2 2000-2018年清水河流域土地利用轉移矩陣 km2

分階段來看,2000—2009年和2009—2018年各土地流轉程度比較相似,均有大量耕地和草地互相轉化,轉化面積在40~50 km2不等;其中,2000—2009年約有5.37 km2的水域由農業用地轉入,這與近年來當地洪水等自然災害頻發以及農業經濟發展對用水需求增多等因素進而引起對水庫、水壩等水利設施的新建擴建有關;建設用地也基本由農業用地轉入而來,轉入面積的大小按地類排序依次為:耕地>草地>林地。其中有一定程度的林草地轉入耕地,該區2000年后雖然已經實行退耕還林還草政策,但少量開荒復墾現象仍然存在,同時不排除分類精度帶來的影響。

2.3 尺度模擬結果

經SPSS中二元Logistic回歸分析得到結果如圖2所示。通過對比各個地類的ROC值可以觀察到,隨著空間尺度的不同,各個地類的ROC值也隨之產生不同變化,即驅動因子對各個地類的解釋水平隨著空間尺度的不同產生了“尺度效應”的特征。

圖2 清水河流域6種尺度下的ROC值

由圖2可知,在空間尺度為100 m×100 m時,水域、耕地和建設用地ROC值出現轉折趨勢,其中,水域ROC值的轉折尤為明顯且達到了峰值,說明該尺度下水域與驅動因子的擬合方程的可信水平較高;此外,在100 m之后,草地和建設用地ROC值接近最大值且變化趨勢近乎平穩,尺度的改變對模型回歸擬合的影響趨于微小。以上結果表明,該尺度下的二元Logistic回歸模型相比其余5種尺度其擬合效果更優,因此可以認為100 m×100 m是進行本次土地預測模擬的最佳空間尺度。由圖3可知,在選定的最佳空間尺度下,各類土地ROC值分別為耕地0.67,林地0.65,草地0.66,水域0.83,建設用地0.79。通過比較,耕地、林地、草地的ROC值均接近0.70,水域和建設用地均大于0.70,回歸方程擬合效果較好,ROC值滿足檢驗標準,回歸模型的結果可以作為CA-Markov模型中的轉換規則進行下一步的土地利用變化預測模擬。

2.4 預測結果與精度驗證

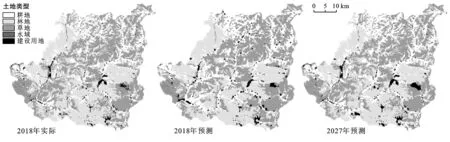

在ENVI軟件中對2018年土地實際分類和預測分類結果。進行混淆矩陣運算,結果如表3所示,得到預測圖與實際圖中像元一致的個數占比為84.68%,kappa系數為0.78。一般而言,當kappa系數大于0.75時可以認為兩種分類圖像一致性較高,模型模擬精度滿足預測要求,可以進行下一時期的模擬。將數據對應的年份均更新至2018年,以此作為模擬的初始參數進行2027年的土地預測模擬,結果如圖3所示。

表3 2018年清水河流域崇禮區土地模擬混淆矩陣

圖3 清水河流域崇禮區土地利用變化模擬

表4為清水河流域崇禮區土地利用的預測結果。由表4可知,2018年預測模擬得到的崇禮區土地利用變化面積中除了建設用地的誤差稍大以外,其余4類土地預測的誤差均在1.50%~6.02%,誤差在可接受范圍內。結合當地實際情況分析,對2018年建設用地面積預測誤差較大的主要原因是因為崇禮區于當年新建了2022年冬奧會的滑雪場地,從而導致預測值的誤差較大。因此,排除該因素的干擾,該模型預測模擬的實際精度會更高。對2027年進行預測模擬得到的土地分類結果如表4所示,預計未來9 a,崇禮區內的耕地、林地和建設用地均會增加14.00~17.00 km2不等,草地和水域面積將分別減少42.44,5.43 km2。

表4 清水河流域崇禮區土地利用狀況預測

3 討論與結論

3.1 討 論

本研究中,由于所選研究區域較小,加之影像分辨率的限制,經目視判讀選取的分類訓練樣本中會無可避免地摻雜進混合像元,對土地的分類精度造成一定影響;清水河流域自2000年實施退耕還林還草政策后,林地開荒、草地復墾現象得到顯著改善但并未完全杜絕,經各期土地數據疊置分析后檢驗可知,受分類精度的影響出現部分林草地逆向轉化為耕地的不合理轉入,同時2000—2010年耕地較為顯著下降印證了該政策取得了一定成效。此外,占地面積較小的水域和建設用地均在分類后處理中由目視解譯所得,影像時間的選取已考慮降雨期和冬季結冰的影響均選擇在10月份,所得分類數據中,清水河流域農業用地占地比例與建設用地面積與鐘良子等[20],王磊等[21]所得清水河流域以及崇禮區的數據結果基本一致。經過Google Earth高精度實地影像檢測研究區內未利用地甚少,故未對其進行分類,同時考慮流域內河流時常發生斷流、降水量不穩定,如2009年崇禮區降水量僅為334 mm,而其前后兩年卻高達540 mm以上,即使同一時期不同年份的河流面積變化仍可能不同,本研究參考水域二級分類將水庫坑塘、水域設施均也納入其中。在可控的分類精度影下本文結果具有一定參考性。

本文出于對數據可獲取性以及可量化性等原則的考慮,假定了降雨、蒸發等氣象因素在單元柵格面上對該類小空間尺度區域土地流轉的影響較為均質,未能對該類因素在驅動土地利用變化的影響程度上做深入研究。在未來的研究中會考慮選擇更高分辨率的影像和高精度的分類算法,對驅動因素的考量也會更加科學。

經分析,同類土地利用預測模擬研究中研究區多集中在市及市以上區域,以行政區為對象的研究對人為、社會政策因素驅動土地格局發展上具有很好的解釋水平。經參考流域面積相近且同為CA-Markov模型的模擬研究[22],其土地結構與動態變化與本文相似,均較為穩定;對于地域較大的研究區域筆者認為其預測結果是由CA-Markov模型中單個的元胞基于Markov鏈與Logsitic模型概率公式對于空間單元的獨立計算組成,市級以上的預測模擬近似于市內各縣域模擬結果的共同疊加,其結果包含多個穩定子區域模型的誤差累計,而以小范圍的縣域為研究區其驅動因素對于Logistic模型的表達更敏感,小尺度區域空間異質性也相對較低減弱了結果的不確定性。鑒于清水河流域崇禮區內2018年10月許多建設項目并未完工,而Logisric-CA-Markov模型是基于前一時期的參數進行后一時期的模擬,其結合流域內崇禮區前一時期自然、人為政策驅動因素下土地的變化,對未來主要由冬奧會驅動下的土地格局變化仍然具有相對程度的刻畫。在驅動因素方面選擇了3個自然因素和4個人類活動因素,本研究主要關注7個驅動因素與各個地類在Logistic模型中不同尺度下ROC曲線的變化以做尺度效應分析,未對7個因素與各個地類之間的驅動關系進行定量描述;模擬的時間點是基于模型預測時段與前一階段保持一致的考量。綜合比較,本文中對崇禮區2027年的土地格局的預測模擬具有一定的參考意義。此外,經查證目前崇禮區政府針對建設土地嚴格管控一系列措施的出臺,預計在2022年冬奧會步入尾聲時,清水河流域內建設用地的增加將會進入飽和狀態,如果考慮該影響,則模型計算出的2027年建設用地面積預測值可能偏高。

3.2 結 論

(1) 近30 a來,清水河流域土地利用類型主要以耕地、林地和草地為主,三者面積共計占比在96%以上,其與清水河流域平均海拔較高、地貌多為陡峭山區、人類可活動區域較少等因素有關;近幾年來建設用地的轉入較為明顯,主要是由于冬奧會的籌備新建了滑雪場以及相關場館加大了對建設用地的開發。

(2) 對二元Logistic回歸模型中的ROC曲線進行分析,可以認為適合清水河流域這類小尺度流域研究區進行預測模擬的最佳空間尺度為100 m×100 m,該尺度下構建的方程模型對土地利用變化與驅動因素之間的定量描述具有較高的解釋水平。

(3) 至2027年,預計清水河流域內耕地、林地和建設用地面積將呈現增加態勢,草地會大幅度減少。通過調查2018年崇禮區的實際情況后考慮,當地雖然已建成萬龍、云頂、太舞等冬奧會滑雪場地,但還未達到規劃用地規模的最高值,預計未來一段時間流域內的農業用地將在冬奧會的用地需求下持續轉化為建設用地。