國家中心城市基礎設施承載力評價及障礙因素診斷

吳晨陽, 王婉瑩,2

(1.西安建筑科技大學 管理學院, 陜西 西安 710055; 2.西安建筑科技大學華清學院, 陜西 西安 710043)

2005年,中國住房與城鄉建設部首次提出了“國家中心城市”這一概念,它是中國城鎮體系規劃設置中的最高層級,也是最能夠代表中國形象的核心城市。2010年中國住建部頒布的《全國城鎮體系規劃(2010—2020年)》,將北京、上海、天津、廣州、重慶設置為國家中心城市,5座城市分別引領著京津冀、長江三角洲以及珠江三角洲等地區的發展[1]。2016年《成渝城市群發展規劃》與《促進中部崛起的“十三五”規劃》文件再次將成都、武漢、鄭州設置為國家中心城市,分別引領著中國成渝城市群、長江中游城市群和中原城市群的發展[2]。2018年國家發改委和中國住建部正式發布《關中平原城市群發展規劃》,明確提出了“建設西安國家中心城市”,對應中國的關中平原城市群[3]。2010年到2018年,中國先后規劃了北京、天津、上海、廣州、重慶、成都、武漢、鄭州和西安9個城市建設國家中心城市,它們是引領中國城市群發展的核心城市,也是中國建國70年來經濟發展成果的代表。

基礎設施是居民生活、經濟發展的載體,是社會賴以生存的物質基礎,現代城市高效、便利的生活都與城市基礎設施的建設息息相關。隨著新型城鎮化速度的不斷增長,城市基礎設施建設與城市發展之間的沖突日益凸顯,大城市對人口的虹吸作用越來越明顯,相反城市對人口和發展缺乏預判性,從而導致了大氣污染、運營低效、秩序紊亂、交通堵塞等問題,限制了城市的良性發展。由于基礎設施承載力自身的穩定性、動態性和復雜性,國家必須準確地評價一個城市、一個區域的基礎設施承載力,超前預測城市基礎設施的未來發展。

1982年《經濟學百科全書》中提到,基礎設施包括發電、運輸、電信、金融、教育、醫療以及一個非常高效的政府法律法規。Aschauer[4]運用生產函數法研究了美國基礎設施與經濟發展之間的關系,發現城市中的“核心”基礎設施對經濟增長的影響很大。Pradhan等[5]基于2011—2012年亞洲各國數據,實證研究了信息和通信技術基礎設施、經濟增長和金融發展之間的動態變化,發現在一定時期內,它們兩兩之間都存在因果關系。Anita Kumari[6]等實證檢驗了印度經濟型和社會性基礎設施與城市經濟發展之間的關系,研究結果表明經濟型和社會型基礎設施與經濟增長都呈正相關。基礎設施承載力作為綜合承載力在國內出現的較晚,最早在20世紀80年代,中國學者錢家駿等[7]引入“基礎結構”的概念,指向社會上所有商業部門(如運輸、通信、供水、教育、衛生等部門)生產提供基礎服務并有“產出”的部門,它是社會經濟活動生產、交換和流通的基礎。唐建新等[8]認為,基礎設施是指為直接生產活動提供共同條件和公共服務,并滿足人們的基本需求并實現可持續發展的設施和機構。許迅安[9]將城市基礎設施分為4類,并采用PVAR模型對基礎設施結構影響商貿流通業發展的作用機制進行了實證檢驗,發現不同類型的基礎設施對商貿流通業發展的影響存在較大差異。米冰[10]對基礎設施與全要素生產率的關系進行分析,發現在控制FDI等要素后,城市的基礎設施水平對地區的全要素生產率具有強烈的積極影響。趙楠等[11]將基礎設施承載力評價指標分為交通、醫療、郵電、商業和教育設施5個層面,度量了北京市1986—2006年間的基礎設施承載力。康紅梅等[12]認為基礎設施承載力是在一定范圍內滿足城市人口在數量與質量層面的各種需求,并從生態型、資源型和環境型3個層面對城市基礎設施承載力進行分類和測度,并研究了其與城市規模的互相作用與影響。張偉芳等[13]采用變異系數法、加權平均等方法對甘肅省14個州市的城市基礎建設水平進行評價。尹凡等[14]運用灰色綜合評價法和熵值法對京津冀區域各城市基礎設施承載力和公共服務承載力進行測算分析,發現該區域公共服務供給能力的差距是造成城鎮化水平兩級格局的主要原因。姚鴻韋[15]認為只有基礎設施在數量和質量上滿足城市社會經濟發展的需要,才能進一步促進經濟增長。張博文[16]通過構建基礎設施承載力評價指標體系,運用主成分分析法對2005—2016年蘭州市和全國基礎設施承載力指數進行了測算和對比分析。孫喆等[17]采取有錨比較、熵權TOPSIS和系統聚類等多種方法,分析了湖南省縣城市基礎設施供給的特征,并根據實證結果提出優化建議。史富文[18]采用專家調查法和層次分析方法對北京市“十二五”期間基礎設施發展水平進行了綜合評價,采用主成分分析的方法測算全國各地區基礎設施發展水平,采用熵值法測算北京市各區縣城市基礎設施發展水平,并給出評價結果。此外,還有許多國外學者只是將基礎設施承載力作為評價指標中的一部分,對城市的綜合承載力進行評價分析[19-21]。綜上所述,本研究將基礎設施的研究范疇概括為交通運輸、能源供給、水資源供給、郵電通信、環境5個方面,將基礎設施承載力定義為:在特定的時間和空間范圍內,基礎設施承載媒介對于被承載對象的支持程度,即基礎設施建設程度是否可以滿足社會經濟發展和人類需求。

國家中心城市與其他城市相比,人口壓力、社會經濟發展壓力較大,如何保證中心城市人口、經濟和基礎設施建設協調發展是其在發展過程中應該考慮的重點問題。基于此,本研究以國家9大中心城市為研究對象,構建基礎設施承載力評價體系,采用熵權TOPSIS模型對城市基礎設施承載力進行綜合評價;并通過障礙度因子診斷模型對影響基礎設施承載力的因素進行分析,以期最終得出影響國家中心城市基礎設施承載力的主要障礙因子,突破城市化發展“瓶頸”,為保持城市健康可持續發展提供依據。

1 研究方法與數據來源

1.1 評價指標構建

在進行基礎設施承載力評價之前,首先需要構建基礎設施承載力指標體系。以往關于基礎設施承載力評價研究的指標體系主要從從基礎設施中的交通、能源、水資源、通信、環境5個領域選取,本研究認為城市基礎設施承載力受當地的人口和經濟規模影響。因此,本研究遵循科學性、可靠性與代表性3個原則,從基礎設施的交通、能源、水資源、通信、環境5個領域構建基礎設施承載力評價體系,并參考PSR(pressure-state-respons)系統模型中的壓力—狀態(pressure-state)模型,加入人口和經濟兩個壓力指標進一步完善指標評價體系,共選取了7個一級指標和16個二級指標,使評價指標體系全面真實反應中心城市的基礎設施承載力的客觀狀況。指標體系如表1所示。

表1 城市基礎設施承載力評價指標體系

1.2 指標體系信度分析

信度分析可以用來檢驗指標體系的可靠性,本研究選用目前普遍使用的Cronbachα系數對于指標體系的可靠性進行評價,α系數的具體釋義見表2,計算公式如下 :

表2 Cronbach α系數對照

(1)

(2)

1.3 基于熵權TOPSIS基礎設施承載力評價模型

1.3.1 熵權法確權 本研究采用歸一法對指標數據進行標準化處理。對于正向指標采用公式(3)處理,對于負向指標采用公式(4)處理。

(3)

(4)

式中:xij為第i個指標第j年的原始值;εij為第i個指標第j年的標準化值;i為評價指標數;j為評價年分數。

采用客觀熵值法對指標賦予權重,采用熵值法賦權不僅可以反映指標信息的效應價值,又能克服指標間的信息重疊。指標權重公式如下:

(5)

式中:m為評價指標個數;j為指標個數;wj為指標權重;ej為信息熵,其表達式如公式(6)所示。

(6)

根據熵權法確定的權重構建分析矩陣Y=|yij|m×n=|εij×ωj|m×n

1.3.2 確定正、負理想解 設Y+,Y-分別為評價數據中第i個指標在j年內的最大值和最小值,稱為正、負理想解,計算方法如公式(7)—(8)所示。

(7)

(8)

1.3.3 計算各指標到Y+,Y-的距離 采用歐式距離法,計算方法如公式(9)—(10)所示。

(9)

(10)

1.3.4 計算相對接近度 本研究以相對接近度表示基礎設施承載力大小,令Bj為第j年基礎設施承載力接近最優水平的程度,取值范圍為[0,1],計算方法如公式(11)所示。

(11)

本文為了對國家9大中心城市的基礎設施承載力進行測算和比較,采用相等間隔法對相對接近度進行分級,將城市基礎設施承載力從優到劣劃分為4個等級(見表3)。

表3 城市基礎設施承載力評價標準

1.4 障礙度模型

測算出各年度的基礎設施承載力水平之后,對影響基礎設施承載力的主要障礙因素進行評價,故引入因子貢獻度Fi、指標偏離度Pi和障礙度Si這3個變量。計算方法如公式(12)—(13)所示。

(12)

Pi=1-rij

(13)

式中:Fi表示各指標對總目標的貢獻值;Pi表示各指標實際值與最優值之間的距離;Si表示各指標對基礎設施承載力影響程度的大小;rij為標準化后數據。

1.5 數據來源

本研究選取國家9大中心城市作為:研究對象。數據來源于2007—2018年《中國統計年鑒》《中國城市統計年鑒》,9大中心城市的市統計年鑒以及政府公開統計公報等,部分評價指標均可通過統計數據間接計算或趨勢預測得到。

2 結果與分析

2.1 指標可信度分析結果

本研究選擇2006—2017共12 a的基礎設施承載力數據進行指標體系的信度分析,采用SPSS軟件對數據進行標準化,并利用公式(1)—(2)對指標體系進行信度分析。結果顯示基礎設施承載力指標體系的Cronbachα系數為0.745,高于0.7,表明所選指標體系內在信度達到接受水平,能夠較為客觀地評價國家中心城市的基礎設施水平。

2.2 國家中心城市基礎設施承載力評價分析

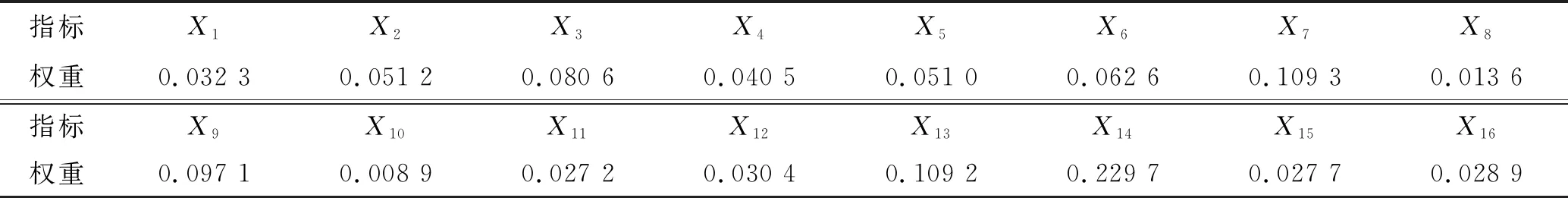

本研究首先采用熵權法確定了指標的權重(表4)。然后采用上述的評價方法,對2006—2017年國家中心城市基礎設施承載力進行了測算,結果見表5。

表5 2006-2017年國家中心城市基礎設施承載力評價結果

表4 城市基礎設施承載力評價指標權重

通過評價模型計算,得到國家中心城市2006—2017年的基礎設施承載力具體數值,為了更加具體、形象的分析和研究中心城市基礎設施承載力變化趨勢及原因,本研究繪制了基礎設施承載力的動態變化圖,具體變化見圖1。

圖1 2006-2017年國家中心城市承載力變化趨勢

國家9大中心城市2006—2017年基礎設施承載力水平總體上呈上升趨勢(見圖1),具體變化見表6。

2006—2017年基礎設施承載力增速較快的城市有北京、上海、成都、鄭州、西安;天津、重慶和武漢保持中等水平;增速最慢的的城市是廣州。分城市評價結果如下:

(1) 北京市。基礎設施承載力由2006年的0.261 7上升到2017年的0.702 3,2006年基礎設施承載力相對較優,處于中等水平。2006—2010年基礎設施承載力增長率36.64%,承載能力在2008年略有下降,后逐漸上升,2010—2017年基礎設施承載力增長率41.18%,總體增長速率為62.73%,增幅較大。說明北京作為國家首都,奧運籌備期的建設以及國家京津冀一體化等政策的實施,促進了人口與資本的流動,大大提高了北京市的基礎設施建設。從各指標層來看,北京對基礎設施的投資額不斷增長,人均GDP翻倍,從2006年的52 964元升到2017年的128 994元,經濟承載力從2006年的0.333 6升到0.610 7,人口承載力從0.456 8升到0.884 5,環境承載力從0.249 9升到0.817 6,能源、水資源、通信承載力也都有很大的提升,但交通承載力降低0.162 4,說明北京基礎設施雖然發展迅速,但仍無法滿足人口增長,無法突破瓶頸,實現基礎設施承載力向高水平發展。北京市作為中國的經濟與政治中心,其基礎設施承載壓力是其他城市無法比擬的,北京市的交通承載力制約城市基礎設施承載力的發展,應繼續加強北京市城市道路建設、增大城市公交車承載能力,并加快地鐵軌道交通等新型交通工具的建設速度。

(2) 上海市。基礎設施承載力由2006年的0.193 1上升到2017年的0.743 4,承載力趨向良好。2006—2010年基礎設施承載力增長率為71.07%,2010—2017年基礎設施承載力增長率為10.20%。說明上海持續加大基礎設施投入,積極推動推動智慧城市建設,城市基礎設施承載力穩步提升,2010年以后,隨著大量人口不斷涌入,城市一直處于超負荷狀態,如何讓人口、經濟和基礎設施之間協調發展是需要重點考慮的問題。從各指標層來看,經濟承載力從2006年的0.254 0升到2017年的0.567 7,能源、通信和綠化承載力提升為1,滿足城市發展需求;但水資源承載力無明顯變化,人口、交通均有不同幅度的降低。上海市首先需要增加人口、交通層面的承載力投入,防止人口、交通承載力繼續下降,其次是需要提高水資源承載力,綜合提高城市的基礎設施承載力。

(3) 廣州市。基礎設施承載力由2006年的0.302 6上升到2017年的0.450 9,年平均增長率為32.88%,2006—2010年基礎設施承載力增長率為41.58%,2010—2017年增長率降低14.89%,增長曲線呈“倒U”型,2013年達到峰值。從各指標層來看,人口自然增長率從2006年3.51%漲到2017年的15.59%,承載力從1降為0,環境承載力從0.596 4降到0.300 8,是制約廣州基礎設施發展的主要原因。廣州市的人口增速已經成為制約廣州市基礎設施承載力的首要因素,隨著城市人口的快速增加,城市病問題也隨之更加嚴重,廣州市應加大基礎設施的投入力度,特別是加強環境承載力的投放力度,防止環境承載力繼續下降。

(4) 天津市。基礎設施承載力由2006年的0.328 9上升到2017年的0.568 6,由中等水平提升為良好。2006—2010年基礎設施承載力年增長率為35.99%,2010—2017年基礎設施承載力年平均增長率為9.65%,2006—2017年基礎設施承載力增長率為42.16%。從各指標層來看,剛開始制約天津市基礎設施發展的主要原因是交通系統和環境系統承載力的不足,自2010年之后,天津市基礎設施投資與建設力度都持續增強,交通基礎設施和城市綠化水平得到不斷改善,交通承載力從0.085 1升到0.705 4,環境承載力從0.052 4升到0.852 2,使得基礎設施承載力大幅度提升。

(5) 重慶市。基礎設施承載力由2006年的0.138 8上升到2017年的0.522 5,增長率為73.42%,由差提升為良好。從各指標層來看,人口承載力從2006年的0.402 9提升到2017年的0.921 8,水資源承載力從0.2603提升為0.968 7,環境承載力從0提升為0.413 4,故水資源和環境是影響基礎設施承載力的主要因素,其余指標承載力均有明顯提高。

(6) 武漢市。基礎設施承載力由2006年的0.205 1上升到2017年的0.518 4,2006—2010年基礎設施承載力年增長率為58.49%,2010—2017年基礎設施承載力年增長率為4.69%,承載能力提升到良好水平。從各指標層來看,環境承載力從0提升為0.605 7,經濟承載力提升為0.662 6,人口穩速增長,供水普及率保持100%,但基礎設施承載力2016年之后開始下降,主要是因為交通、水資源和環境承載力不足造成的。

(7) 成都市。基礎設施承載力由2006年的0.197 7上升到2017年的0.717 8,增長率為72.45%,基礎設施承載力由差提升為較優。從各指標層來看,人口、經濟、交通、能源、水資源、郵電、環境承載力均有提升,其中,交通承載力從0升到0.969 3,環境承載力從0.095 8升到0.716 5,主要是因為人均綠化面積持續提高。

(8) 鄭州市。基礎設施承載力由2006年的0.284 3上升到2017年的0.803 6,是2017年中心城市最優水平,2006—2010年基礎設施承載力年增長率為-16.96%,2010—2017年基礎設施承載力增長69.75%,增長趨勢呈“U型”曲線態勢。從各指標層來看,2011年基礎設施承載力降低至0.239 7,主要是因為道路供給不足,后逐漸提升;并且環境承載力從2006年的0.273 4升到2017年的1,水資源承載力從0.437 9提升為0.993 2,說明城市環境治理得到了很大的提升,這也是提升基礎設施承載力的重要因素。

(9) 西安市。基礎設施承載力由2006年的0.150 7上升到2017年的0.649 5,2006—2010年基礎設施承載力增長率為68.82%,后穩定提升,總體提高76.79%,上升速度最快,基礎設施承載力由差轉良。從各指標層來看,環境承載力從2006年的0.131 1升到2017年的0.967 8,水資源承載力從0.068 3升到0.817 9。說明西部大開發戰略實施后,西安城市規模快速擴張,且持續加速推進城市基礎設施建設,在城市建設、水土保持、環境治理等方面取得了較大成就,基礎設施承載力迅速提升。

2.3 障礙度評價

根據障礙度模型,對國家9大中心城市2006,2010,2013,2017年基礎設施承載力障礙度進行計算,并按照大小順序排列出前5位障礙因素(見表7)。由評價結果可知,阻礙國家中心城市基礎設施承載力水平的主要障礙因素具體包括人均綠地面積(X14)、城市移動電話普及率(X13)、人均家庭年生活用水量(X9)、人均居民年生活用電量(X7)、人均GDP(X3) ,但對于社會經濟較發達的北京、上海和廣州來說,人均GDP(X3)是并不是阻礙城市基礎設施承載力水平的首要障礙因素,應主要考慮從人均綠地面積(X14)、城市移動電話普及率(X13)和人均家庭年生活用水量(X9)這3個障礙因子角度提高城市的基礎設施承載力,制約廣州市的主要障礙因子與其他城市都不相同,其主要障礙因子為人均城市道路面積(X6)、人均居民年生活用電量(X9)和城市固定電話普及率(X12)。

表7 中心城市基礎設施承載力主要障礙因素排序

3 結論及建議

3.1 結 論

本研究選取2006—2017年國家9大中心城市基礎設施承載力面板數據,從人口、經濟、交通、能源、水資源、通信、環境7個維度構建了城市基礎設施承載力評價指標體系,運用熵權TOPSIS方法和障礙度模型對2006—2017年國家中心城市基礎設施承載力和障礙因素進行評價和診斷,得出以下結論:

(1) 國家中心城市的基礎設施承載力在2006—2017年間總體上呈增長趨勢,這說明伴隨著中國經濟的增速發展以及國家中心城市基礎設施建設的加大投入,國家中心城市的基礎設施承載壓力整體上有所緩解。

(2) 具體來看,基礎設施承載力增速較快的城市有北京、上海、成都、鄭州、西安;天津、重慶和武漢保持中等水平;增速最慢的的城市是廣州。隨著中國經濟的發展,中心城市對人口的虹吸作用越加強烈,廣州市的基礎設施承載力增長率僅有32.88%,與西安市的基礎設施承載力增長率76.79%存在一定差距。

(3) 從障礙度因素診斷結果來看,阻礙國家中心城市基礎設施承載力水平的障礙因子主要為人均綠地面積、城市移動電話普及率。說明中國中心城市在人口和社會經濟的增速發展條件下,人均綠地面積、城市移動電話普及率以及人均家庭年生活用水量可能與城市的經濟與人口規模產生脫鉤現象,無法滿足人們日常的基礎設施需求。

3.2 建 議

為推動國家中心城市基礎設施承載力穩步提升,本研究提出如下建議:

(1) 合理利用城市土地面積,加強環衛基礎設施建設和綠化工作。從研究中發現,人均綠地面積是限制城市基礎設施承載力的首要障礙因子。國家中心城市不僅是中國社會經濟發展的核心樞紐,也是人口與資源的集中聚集地,但人均道路面積與人均綠化面積不足已經成為各個中心城市的通病,土地利用程度已經成為阻礙國家中心城市發展的主要因素。因此,在后期國家中心城市的發展中,應注重對城市用地的合理規劃,加大環保投入,加快城區小游園、公園、公共綠地、道路綠化帶建設,在提升城市土地利用率的同時改善生態居住環境,最終實現社會經濟與土地環境資源的協調發展。

(2) 因地制宜,制定差異化策略,彌補各個城市的短板因素。北京市的基礎設施承載力受交通承載力約束,應繼續加強北京市城市道路建設、增大城市公交車承載能力,并加快地鐵軌道交通等新型交通工具的建設速度。上海市首先需要從人口、交通層面入手,防止人口、交通承載力繼續下降,其次是需要提高水資源承載力,綜合提高城市的基礎設施承載力。隨著廣州市城市人口的快速增加,城市病問題也隨之更加嚴重,廣州市應加大基礎設施的投入力度,特別是加強環境承載力的投放力度,防止環境承載力持續下降。重慶市的基礎設施承載力主要受水資源和環境的影響,應從水資源和環境承載力層面改善城市基礎設施承載力。武漢市基礎設施承載力2016年之后開始下降,主要是因為交通、水資源和環境承載力不足造成的,應加強交通、水資源和環境承載力的投入力度。

(3) 加大基礎設施投資。城市經濟發展與基礎設施建設協同發展,經濟發展水平越高,政府越擁有更多的基礎設施投資資金,同時較好的基礎設施會帶動城市經濟的發展。所以,我們要加大基礎設施建設投資,讓基礎設施融資模式多元化。城市基礎設施投資資金不足時,應加大力度推行PPP融資等合作形式,吸引城市民間資金投入到城市基礎設施建設,實現“互贏”或“多贏”。同時控制基礎設施投資力度,避免基礎設施建設造成經濟資源的浪費,注重基礎設施投資的有序性、針對性與分散性。

(4) 國家中心城市的基礎設施建設水平應該與國家中心城市的戰略定位相吻合,以城市與城市群協同發展為目標導向,確定中心城市在城市群發展中的領頭羊作用,推動城市群一體化發展。國家中心城市應該與其所在城市群的自身特點與國家政策相結合,建立一個統一、合理的交通、能源、水資源、通信和環境管理體系,實現中心城市與對應城市群的協調發展。