貴州省城鄉(xiāng)人口變化與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張的脫鉤關(guān)系

潘友娜, 趙翠薇,2

(1.貴州師范大學(xué) 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院, 貴州 貴陽 550025;2.喀斯特山地生態(tài)環(huán)境保護(hù)與資源利用協(xié)同創(chuàng)新中心, 貴州 貴陽 550001)

城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的必然趨勢,城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地的耦合匹配成為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的重要前提。人口是區(qū)域發(fā)展的一個(gè)重要方面[1],用地是衡量鄉(xiāng)村人地關(guān)系的重要標(biāo)準(zhǔn)。近年來,隨著中國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化水平的不斷提高,城鄉(xiāng)建設(shè)用地?cái)U(kuò)張成為顯著特征[2-3]。理論上,隨著農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移市民化,城鄉(xiāng)建設(shè)用地?cái)?shù)量應(yīng)表現(xiàn)為城鎮(zhèn)建設(shè)用地的增加和農(nóng)村居民點(diǎn)用地的減少。但事實(shí)上,隨著農(nóng)村人口的減少和城鎮(zhèn)建設(shè)用地的增加,農(nóng)村居民點(diǎn)用地不減反增[4-5],現(xiàn)實(shí)與理論相悖。城鄉(xiāng)建設(shè)用地呈現(xiàn)“雙增”態(tài)勢,勢必給堅(jiān)守耕地紅線造成巨大壓力,人地矛盾日益突出[6]。深入研究城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地的協(xié)同關(guān)系,有利于促進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地的高效利用,促進(jìn)土地資源有效配置,也是平衡城鄉(xiāng)建設(shè)用地、保護(hù)耕地、優(yōu)化國土空間以及促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的重要突破口[7],城鄉(xiāng)人口變化與建設(shè)用地?cái)U(kuò)展引起學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。

近年來,學(xué)者開展了大量研究,主要有:利用脫鉤理論及相關(guān)模型,分析中國城鄉(xiāng)建設(shè)用地變化與人口變化的耦合關(guān)系,1/3的省區(qū)兩者變化關(guān)系極不協(xié)調(diào)[8];綜合運(yùn)用建設(shè)用地變化測度指標(biāo)、城鄉(xiāng)建設(shè)用地協(xié)調(diào)評(píng)價(jià)模型、地理探測器等多種研究方法,分析南通市城鄉(xiāng)建設(shè)用地演變時(shí)空特征,得出南通市城鄉(xiāng)建設(shè)用地未達(dá)到理想集約利用狀態(tài)[9];運(yùn)用脫鉤分析模型及GIS空間分析方法,對(duì)中國省級(jí)尺度城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地變化關(guān)系進(jìn)行定量分析,發(fā)現(xiàn)中國城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地發(fā)展極不協(xié)調(diào),用地效率普遍不高[10];運(yùn)用脫鉤理論分析安徽省城鄉(xiāng)建設(shè)用地與人口變化的脫鉤關(guān)系,得出城鄉(xiāng)建設(shè)用地與人口變化呈現(xiàn)極不合理狀態(tài)[11];研究中國城市人口和城市建設(shè)用地面積從1981到2009年變化的總體態(tài)勢和區(qū)域格局[12]等。中國幅員遼闊,自然地理背景和人文環(huán)境各異,城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地之間的演化關(guān)系各異,因此,城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張的脫鉤關(guān)系研究還有待進(jìn)一步開展。

脫鉤即脫離關(guān)系,始于物理領(lǐng)域,早在1966年,國外學(xué)者就將“脫鉤”概念引入社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域[13-14],一般用來評(píng)價(jià)兩種事物之間相互聯(lián)系的變化關(guān)系[15],目前主要被運(yùn)用于環(huán)境資源領(lǐng)域[16]。近年來,關(guān)于脫鉤理論的研究逐漸擴(kuò)展到用地?cái)U(kuò)張與經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及土地利用[17-22]、資源與經(jīng)濟(jì)[23-24]、能源與產(chǎn)業(yè)[25-26]研究等多方面,用于城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地的研究還較少。貴州省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低,盡管“十二五”以來經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,但仍是全國貧困面積最大、貧困人口最多的省份,涉及滇黔桂特困貧困區(qū)。貴州省屬于典型的喀斯特地貌,土地資源稀缺,城鎮(zhèn)人口增加、農(nóng)村人口減少的同時(shí),城鎮(zhèn)建設(shè)用地與農(nóng)村居民點(diǎn)用地同向增長,勢必給貴州省的經(jīng)濟(jì)增長與堅(jiān)守耕地紅線帶來雙重壓力。在人口快速城鎮(zhèn)化的同時(shí),貴州省城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地之間的脫鉤關(guān)系仍有待檢驗(yàn)。本文借鑒已有成果,利用2000—2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和土地利用調(diào)查數(shù)據(jù),結(jié)合ArcGIS空間分析方法,構(gòu)建脫鉤模型,探索貴州省城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張時(shí)空演化規(guī)律,揭示兩者之間的脫鉤關(guān)系,以期為貴州省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、促進(jìn)土地節(jié)約集約利用提供科學(xué)參考。

1 研究區(qū)概況與研究方法

1.1 研究區(qū)概況

貴州省(24°37′—29°13′N,103°36′—109°35′E)地處中國西南地區(qū),云貴高原東部,地勢西高東低,平均海拔高度約1 100 m,地形起伏大,巖溶地貌發(fā)育,山多平地少。全省土地總面積為1.76×105km2,山地和丘陵面積占90%,喀斯特地貌發(fā)育,面積占全省總面積的70%,巖溶山區(qū)可利用土地資源有限[27]。貴州省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低,貧困發(fā)生率高,是中國貧困問題最為突出的省份。2013年貧困人口為9.23×106,貧困發(fā)生率是26.8%,約為中國鄉(xiāng)村貧困發(fā)生率的3.7倍。而且貴州省區(qū)縣之間貧困率差異非常大,最高的為37.7%,最低的為0.7%[28]。“十二五”以來,貴州經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、城鎮(zhèn)化水平快速提升,建設(shè)用地?cái)U(kuò)張與耕地保護(hù)、生態(tài)建設(shè)的矛盾尖銳。

1.2 研究方法

1.2.1 Tapio脫鉤模型 目前,脫鉤分析用到的主要模型有OECD模型[29],Tapio脫鉤模型[30],IPAT方程[31]等。Tapio脫鉤模型是基于OECD模型發(fā)展而來,基于彈性變化,用增長率比值衡量脫鉤狀態(tài),且不受研究起止時(shí)間的限制,因此脫鉤彈性值的計(jì)算更加靈活、準(zhǔn)確。不同的研究區(qū)域或研究對(duì)象,對(duì)“脫鉤”程度的定義會(huì)有很大差異。本文基于脫鉤理論,參考以往學(xué)者對(duì)脫鉤指數(shù)模型的研究,構(gòu)建貴州省城鄉(xiāng)人口變化與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張模型,模型公式如下[10]:

(1)

式中:e為城鄉(xiāng)人口和建設(shè)用地變化的脫鉤彈性值; LR,PR分別指城鄉(xiāng)建設(shè)用地和城鄉(xiāng)人口變化率(%); LA0,LAt分別表示基期和第t年的城鄉(xiāng)建設(shè)用地面積(hm2); PQ0,PQt分別表示基期和第t年的城鄉(xiāng)人口數(shù)(人)。

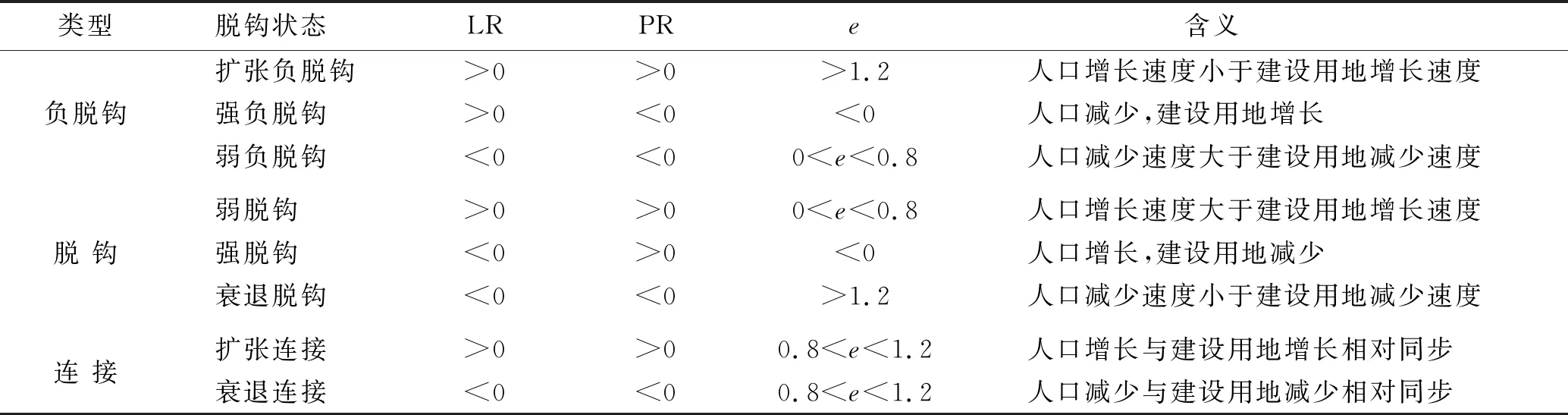

根據(jù)城鄉(xiāng)建設(shè)用地面積變化率LR與人口變化率PR的關(guān)系,進(jìn)一步判斷兩者之間的脫鉤關(guān)系,基于本文研究目的,結(jié)合Tapio等[30]以及其他國內(nèi)外學(xué)者的研究結(jié)果,用臨界值0.8和1.2對(duì)城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地的脫鉤程度進(jìn)行劃分,判斷標(biāo)準(zhǔn)具體如表1所示。

表1 城鄉(xiāng)人口與城鎮(zhèn)建設(shè)用地變化脫鉤類型劃定

由表1可知,共劃分為3種脫鉤類型、8種脫鉤狀態(tài)。包括負(fù)脫鉤、脫鉤與連接3種類型;當(dāng)建設(shè)用地面積與人口數(shù)量都增加時(shí),劃分為3種狀態(tài):弱脫鉤(LR>0,PR>0,0

1.2.2 GIS空間分析方法 基于時(shí)間序列和空間格局研究貴州省城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地的變化趨勢,分2000—2008年和2009—2017年兩個(gè)時(shí)段分析17 a來貴州省城鄉(xiāng)人口變化與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張的脫鉤關(guān)系,并借助GIS空間分析方法對(duì)結(jié)果進(jìn)行表達(dá),便于直觀的看出貴州省城鄉(xiāng)人口變化與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張脫鉤關(guān)系的時(shí)空變化特征。

1.3 數(shù)據(jù)來源與研究單元

本文所需數(shù)據(jù)主要有貴州省全省和分縣城鄉(xiāng)人口數(shù)以及建設(shè)用地面積數(shù)據(jù)。其中人口數(shù)據(jù)采用常住人口數(shù)據(jù),來源于《中國縣(市)社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》以及各縣政府工作報(bào)告。2000—2008年農(nóng)村居民點(diǎn)用地?cái)?shù)據(jù)主要來源于土地變更數(shù)據(jù),2009—2017年來源于第二次全國土地利用調(diào)查后的數(shù)據(jù),城鎮(zhèn)建設(shè)用地面積包括土地利用現(xiàn)狀分類中的城市和建制鎮(zhèn)面積之和,鄉(xiāng)村建設(shè)用地面積則用村莊用地?cái)?shù)據(jù)表征。因2009年后面積數(shù)據(jù)因統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的變化與之前存在較大差異,導(dǎo)致2009—2017年面積數(shù)據(jù)與前一時(shí)段不具有連續(xù)性,故分2000—2008年、2009—2017年2個(gè)時(shí)段進(jìn)行分析。考慮到研究時(shí)段內(nèi)區(qū)縣有調(diào)整,為了保證行政區(qū)劃的一致性,對(duì)研究單元進(jìn)行相應(yīng)的歸并:將觀山湖區(qū)合并到烏當(dāng)區(qū),匯川區(qū)合并到遵義縣、小河區(qū)合并到花溪區(qū),得到最后的研究單元有86個(gè)區(qū)縣。

2 結(jié)果與分析

2.1 城鄉(xiāng)人口變化的時(shí)空特征

2.1.1 時(shí)序特征 2000—2017年,貴州省總?cè)丝谂c鄉(xiāng)村人口變化趨勢相近(2010年除外),呈現(xiàn)近似“W”型變化特征,即貴州省總?cè)丝谂c鄉(xiāng)村人口呈先減少再增加再減少再增加趨勢。近年來人口變化趨勢趨緩,但人口增長問題不容忽視。由圖1可看出,2000—2017年貴州省總?cè)丝谟?.76×107人減少到3.58×107人,年均減少1.03×105人,年均減少率0.28%。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施與生活條件較差,相比農(nóng)村,城市往往具有更多就業(yè)機(jī)會(huì),隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程加快推進(jìn),在“推力”與“拉力”的作用下,鄉(xiāng)村人口大量涌入城市,城鎮(zhèn)人口數(shù)量增長趨勢明顯,2000—2017年間平均每年增加約4.42×105人,年均增長率達(dá)到4.93%,其中2004年增幅最大。與此同時(shí),貴州省鄉(xiāng)村人口數(shù)量在逐年減少,平均每年減少5.45×105人,年均變化率為-1.91%,2010年減速最快。近年來,隨著小城鎮(zhèn)建設(shè)的不斷加快,加上戶籍制度改革的持續(xù)推進(jìn),為了更好的居住環(huán)境和生活條件,一部分農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移市民化,這是制度層面鄉(xiāng)村人口減少的主要原因;加上各項(xiàng)政策的引導(dǎo),支持并鼓勵(lì)農(nóng)村人口外出務(wù)工,形成了鄉(xiāng)村人口流向城市的政策驅(qū)動(dòng)力。

圖1 2000-2017年貴州省總?cè)丝诤统擎?zhèn)、鄉(xiāng)村人口變化趨勢

2.1.2 空間格局 人口變動(dòng)制圖中均采用平均值分等法劃分等級(jí),分增加和減少兩種類型,以變化率的平均值倍數(shù)劃分為低速、中速和快速3個(gè)等級(jí)。分2000—2008年和2009—2017年兩個(gè)時(shí)段從空間布局上分析貴州省城鄉(xiāng)人口的變動(dòng)情況(如圖2所示),由于區(qū)域自然地理差異、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程等不同,各區(qū)縣城鎮(zhèn)化發(fā)展水平各異,各地區(qū)所流動(dòng)和能接收的人口數(shù)往往存在較大差異。

圖2 貴州省城鎮(zhèn)人口與鄉(xiāng)村人口變化空間格局

(1) 城鎮(zhèn)人口。

① 第一時(shí)段,城鎮(zhèn)人口變化無快速減少和中速減少類型。屬于低速減少區(qū)的僅萬山區(qū)1個(gè)區(qū)縣,年均變化率為-22.60%~0%;南明區(qū)、云巖區(qū)等42個(gè)區(qū)縣屬于低速增加區(qū),年均變化率介于0%~22.60%之間;而遵義縣、正安縣等39個(gè)區(qū)縣年均變化率為22.60%~45.20%,屬于中速增加區(qū);其余地區(qū)則屬于快速增加區(qū),年均變化率較大。總體來看城鎮(zhèn)人口增加的區(qū)縣較多,約占98.84%,城鎮(zhèn)人口增長較快的區(qū)縣主要位于中部偏北區(qū)域。

② 第二時(shí)段,城鎮(zhèn)人口變化無快速減少和中速減少類型。屬于低速減少區(qū)的僅鐘山區(qū)1個(gè)區(qū)縣,年均變化率小于0%;屬于低速增加區(qū)的有南明區(qū)、云巖區(qū)等60個(gè)區(qū)縣,年均變化率0%~9.58%;中速增加區(qū)有烏當(dāng)區(qū)、開陽縣等19個(gè)區(qū)縣,年均變化率9.58%~19.16%;其余區(qū)縣則屬于快速增加區(qū),年均變化率大于19.16%。

(2) 鄉(xiāng)村人口。

① 第一時(shí)段,鄉(xiāng)村人口變化各異,屬于快速減少區(qū)的有烏當(dāng)區(qū)、銅仁市等5個(gè)區(qū)縣,年均變化率≤-4.16%;屬于中速減少區(qū)的有花溪區(qū)、白云區(qū)等52個(gè)區(qū)縣,年均變化率為-4.16%~-2.08%;低速減少區(qū)包括盤縣、平壩縣等26個(gè)區(qū)縣,年均變化率-2.08%~0%;低速增加區(qū)僅水城縣1個(gè)區(qū)縣,年均變化率0%~2.08%;中速增加區(qū)只有南明區(qū)1個(gè)區(qū)縣,年均變化率2.08%~4.16%;其余為快速增加區(qū),年均變化率大于4.16%。

② 第二時(shí)段,貴州省共有81個(gè)區(qū)縣鄉(xiāng)村人口數(shù)量呈減少趨勢,其中屬于快速減少的有南明區(qū)、云巖區(qū)2個(gè)區(qū)縣,年均變化率≤-6.88%;屬于中速減少區(qū)的有開陽縣、修文縣等60個(gè)區(qū)縣,年均變化率-6.88%~-3.44%;低速減少區(qū)有花溪區(qū)、息烽縣等19個(gè)區(qū)縣,年均變化率-3.44%~0%;無低速增加區(qū);中速增加區(qū)僅白云區(qū)1個(gè)區(qū)縣,年均變化率3.44%~6.88%;其他區(qū)縣則屬于快速增加區(qū),年均變化率大于6.88%。

總的來看,貴州省鄉(xiāng)村人口呈減少趨勢,城鎮(zhèn)人口有所增加。特別是經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)區(qū)縣城鎮(zhèn)人口增加、鄉(xiāng)村人口減少明顯。隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,鄉(xiāng)村人口涌向城市,而農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)遷移可以保留在農(nóng)村的土地,正是有了這樣的保障,農(nóng)村人口才敢冒險(xiǎn)遷移到城鎮(zhèn)。

2.2 貴州省城鄉(xiāng)建設(shè)用地?cái)U(kuò)張的時(shí)空特征

2.2.1 時(shí)序特征 由圖3可從時(shí)間序列上看出,貴州省城鄉(xiāng)建設(shè)用地總量一直呈持續(xù)增長趨勢。

圖3 貴州省建設(shè)用地總面積和城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)用地面積變化趨勢

2000—2008年為緩慢增長期,由2000年的3.65×105hm2增加到2008年的3.79×105hm2,共增長1.42×104hm2,年均增長1 775 hm2,年均變化率約為0.49%;2009—2017年為快速增長期,從第二次全國土地調(diào)查以來增速加快,由2009年的4.14×105hm2增長到2017年的5.26×105hm2,共增長1.12×105hm2,年均增長1.4×104hm2,年均變化率約為3.38%。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和城鎮(zhèn)人口的增長,貴州省城鎮(zhèn)建設(shè)用地也呈逐年擴(kuò)張趨勢,城鎮(zhèn)建設(shè)用地與鄉(xiāng)村建設(shè)用地表現(xiàn)為同向增長趨勢。2000—2008年城鎮(zhèn)建設(shè)用地平均每年擴(kuò)張1 225 hm2,年均增長率約4.03%;2009—2017年平均每年擴(kuò)張1.16×104hm2,年均增長率約13.45%,增長速度較前一時(shí)段明顯加快。2012年擴(kuò)張速度最快,年內(nèi)增加15.32%。然而可以看出,在鄉(xiāng)村人口減少的同時(shí),鄉(xiāng)村建設(shè)用地不減反增,2000—2008年,年均增長550 hm2,年均增長率約為0.16%;2009—2017年,年均約增長2 500 hm2,年均增長率約為0.75%,增長速度較前一時(shí)段也明顯加快,貴州省的情況明顯與近年來試行的增減掛鉤政策不符合,急需開展居民點(diǎn)用地整理。

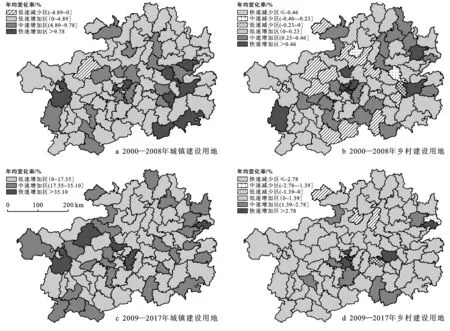

2.2.2 空間格局 如圖4所示,從空間格局來看,貴州省大部分區(qū)縣建設(shè)用地面積呈現(xiàn)遞增狀態(tài)。

圖4 貴州省城鎮(zhèn)建設(shè)用地與鄉(xiāng)村建設(shè)用地變化空間格局

(1) 城鎮(zhèn)建設(shè)用地。① 第一時(shí)段,城鎮(zhèn)建設(shè)用地僅大方縣呈減少趨勢,其余區(qū)縣均有所增加;絕大部分區(qū)縣屬于低速增加區(qū),包括南明區(qū)、修文縣等61個(gè)區(qū)縣,占比約為70.93%,年均變化率介于0%~4.89%之間;而花溪區(qū)、開陽縣等16個(gè)區(qū)縣年均變化率為4.89%~9.78%,屬于中速增加區(qū);其余地區(qū)則都屬于快速增加區(qū),年均變化率較大。總體來看城鎮(zhèn)建設(shè)用地呈增加的區(qū)縣較多,約占98.84%,城鎮(zhèn)建設(shè)用地變化類型各異。② 第二時(shí)段,所有區(qū)縣的城鎮(zhèn)建設(shè)用地都呈增加趨勢。低速增加區(qū)有南明區(qū)、云巖區(qū)等55個(gè)區(qū)縣,年均變化率為0%~17.55%;中速增加區(qū)有清鎮(zhèn)市、道真縣等26個(gè)區(qū)縣,年均變化率介于17.55%~35.10%之間;其余區(qū)縣則屬于快速增加區(qū),年均變化率大于35.10%。

(2) 鄉(xiāng)村建設(shè)用地。① 第一時(shí)段,鄉(xiāng)村建設(shè)用地變化各異,快速減少區(qū)僅有臺(tái)江縣1個(gè)區(qū)縣,年均變化率≤-0.46%;中速減少區(qū)僅紅花崗區(qū)、施秉縣2個(gè)區(qū)縣,年均變化率-0.46%~-0.23%;低速減少區(qū)包括赤水市、遵義縣等11個(gè)區(qū)縣,年均變化率-0.23%~0%;低速增加區(qū)有花溪區(qū)、開陽縣等46個(gè)區(qū)縣,年均變化率0%~0.23%;中速增加區(qū)有清鎮(zhèn)市、六枝特區(qū)等18個(gè)區(qū)縣,年均變化率0.23%~0.46%;其余為快速增加區(qū),年均變化率大于0.46%。②第二時(shí)段,貴州省僅5個(gè)區(qū)縣鄉(xiāng)村建設(shè)用地?cái)?shù)量呈減少趨勢,其余區(qū)縣均表現(xiàn)出增加。快速減少的僅麻江縣1個(gè)區(qū)縣,年均變化率≤-2.78%;中速減少區(qū)僅銅仁市1個(gè)區(qū)縣,年均變化率-2.78%~-1.39%;低速減少區(qū)有紅花崗區(qū)、湄潭縣等3個(gè)區(qū)縣,年均變化率-1.39%~0%;低速增加區(qū)包括烏當(dāng)區(qū)、開陽縣等68個(gè)區(qū)縣,年均變化率0%~1.39%;中速增加區(qū)包括仁懷市、平壩縣等7個(gè)區(qū)縣,年均變化率為1.39%~2.78%;剩余區(qū)縣則屬于快速增加區(qū),年均變化率大于2.78%。

總的來看,絕大部分區(qū)縣城鎮(zhèn)建設(shè)用地和鄉(xiāng)村建設(shè)用地均呈“雙增”趨勢。一方面,隨著城鎮(zhèn)人口的增加,城鎮(zhèn)建設(shè)用地持續(xù)擴(kuò)張;另一方面,伴隨鄉(xiāng)村人口的減少,鄉(xiāng)村建設(shè)用地不減反增。可看出多數(shù)區(qū)縣用地效率不高,勢必給堅(jiān)守耕地紅線造成巨大壓力,人地矛盾較為突出。較高的經(jīng)濟(jì)收入是農(nóng)村人口在農(nóng)村修建房屋的經(jīng)濟(jì)條件;另外,傳統(tǒng)的“落葉歸根”思想根深蒂固,現(xiàn)有戶籍制度嚴(yán)格限制農(nóng)村人口進(jìn)城落戶,家庭結(jié)婚需要建新房等都趨使著一部分農(nóng)村人再建新房。再一方面,“一戶多宅”、“兩棲占地”、“建新不拆舊”等,最終導(dǎo)致了貴州省農(nóng)村常住人口減少而農(nóng)村居民點(diǎn)用地反增的發(fā)展格局。

2.3 貴州省城鄉(xiāng)人口變化與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張的脫鉤特征

2.3.1 全省脫鉤特征 根據(jù)脫鉤指數(shù)模型可以得出以下結(jié)果:2000—2008年貴州省城鄉(xiāng)總?cè)丝谧兓?PR)約為-4.25%,建設(shè)用地變化率(LR)約為3.89%,全省城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地脫鉤指數(shù)為-0.92,屬于強(qiáng)負(fù)脫鉤類型;城市總?cè)丝谧兓始s為16.77%,城鎮(zhèn)建設(shè)用地面積變化率約為32.38%,城鎮(zhèn)人口與建設(shè)用地變化的脫鉤指數(shù)約為1.93,屬于擴(kuò)張負(fù)脫鉤類型;鄉(xiāng)村人口變化率約為-10.84%,鄉(xiāng)村建設(shè)用地變化率約為1.31%,鄉(xiāng)村人口與鄉(xiāng)村建設(shè)用地面積脫鉤指數(shù)約為-0.12,屬于強(qiáng)負(fù)脫鉤類型。2009—2017年貴州省城鄉(xiāng)總?cè)丝谧兓?PR)約為1.22%,建設(shè)用地變化率(LR)約為27.07%,全省城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地脫鉤指數(shù)為22.27,屬于擴(kuò)張負(fù)脫鉤類型;城市總?cè)丝谧兓始s為55.84%,城鎮(zhèn)建設(shè)用地面積變化率約為107.49%,城鎮(zhèn)人口與建設(shè)用地變化的脫鉤指數(shù)約為1.93,屬于擴(kuò)張負(fù)脫鉤類型;鄉(xiāng)村人口變化率約為-22.07%,鄉(xiāng)村建設(shè)用地變化率約為6.00%,鄉(xiāng)村人口與鄉(xiāng)村建設(shè)用地面積脫鉤指數(shù)約為-0.27,屬于強(qiáng)負(fù)脫鉤類型。

貴州省城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加,鄉(xiāng)村人口數(shù)量大部分區(qū)縣在逐年減少,總?cè)丝谙葴p少后增加,貴州省鄉(xiāng)村人口與鄉(xiāng)村建設(shè)用地處于較不協(xié)調(diào)發(fā)展階段,鄉(xiāng)村是需要進(jìn)行用地整理的關(guān)鍵。

2.3.2 縣域脫鉤特征

(1) 2000—2008年。貴州省城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地脫鉤關(guān)系如圖5a所示,多數(shù)區(qū)縣人口增長與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張屬于強(qiáng)負(fù)脫鉤關(guān)系,包括開陽縣、息烽縣等49個(gè)區(qū)縣;另外,烏當(dāng)區(qū)、水城縣等16個(gè)區(qū)縣城鄉(xiāng)人口增長與建設(shè)用地呈現(xiàn)出擴(kuò)張負(fù)脫鉤關(guān)系;僅臺(tái)江縣屬于弱負(fù)脫鉤關(guān)系;南明區(qū)、云巖區(qū)等12個(gè)區(qū)縣屬于弱脫鉤關(guān)系;僅大方縣1個(gè)區(qū)縣呈強(qiáng)脫鉤關(guān)系,土地利用較好;白云區(qū)、思南縣等7個(gè)區(qū)縣呈擴(kuò)張連接關(guān)系。

貴州省城鎮(zhèn)人口與建設(shè)用地脫鉤關(guān)系如圖5b所示,多數(shù)區(qū)縣人口與建設(shè)用地屬于弱脫鉤關(guān)系,包括南明區(qū)、云巖區(qū)等78個(gè)區(qū)縣;烏當(dāng)區(qū)、水城縣等4個(gè)區(qū)縣人口增長與建設(shè)用地呈現(xiàn)出擴(kuò)張負(fù)脫鉤關(guān)系;僅萬山區(qū)1個(gè)區(qū)縣呈現(xiàn)強(qiáng)負(fù)脫鉤關(guān)系;大方縣1個(gè)區(qū)縣呈強(qiáng)脫鉤關(guān)系,土地利用較好;凱里市、劍河縣2個(gè)區(qū)縣則屬于擴(kuò)張連接關(guān)系。貴州省鄉(xiāng)村人口與鄉(xiāng)村用地脫鉤關(guān)系如圖5c所示,可以清晰地看出多數(shù)區(qū)縣鄉(xiāng)村人口與鄉(xiāng)村建設(shè)用地屬于強(qiáng)負(fù)脫鉤關(guān)系,包括花溪區(qū)、烏當(dāng)區(qū)等69個(gè)區(qū)縣;另外,鐘山區(qū)、紅花崗區(qū)等14個(gè)區(qū)縣人口增長與建設(shè)用地呈現(xiàn)出弱負(fù)脫鉤關(guān)系;云巖區(qū)、水城縣2個(gè)區(qū)縣呈現(xiàn)弱脫鉤關(guān)系;南明區(qū)則屬于擴(kuò)張連接關(guān)系。

圖5 2000-2008年貴州省人口與建設(shè)用地脫鉤關(guān)系空間分布特征

總的來看,2000—2008年貴州省城鄉(xiāng)人口變化與建設(shè)用地變化處于不協(xié)調(diào)狀態(tài),較多區(qū)縣城鎮(zhèn)人口與城鎮(zhèn)建設(shè)用地同向增長,有些區(qū)縣鄉(xiāng)村人口減少,鄉(xiāng)村建設(shè)用地卻在增加。這些區(qū)縣應(yīng)該嚴(yán)格遵守“增減掛鉤”政策,協(xié)調(diào)好城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地的發(fā)展,節(jié)約、集約利用土地,避免造成不必要的浪費(fèi)。

(2) 2009—2017年。貴州省城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地脫鉤關(guān)系如圖6a所示,多數(shù)區(qū)縣人口增長與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張屬于強(qiáng)負(fù)脫鉤關(guān)系,包括開陽縣、修文縣等70個(gè)區(qū)縣;另外,南明區(qū)、云巖區(qū)等12個(gè)區(qū)縣城鄉(xiāng)人口增長與建設(shè)用地呈現(xiàn)出擴(kuò)張負(fù)脫鉤關(guān)系;僅麻江縣1個(gè)區(qū)縣呈現(xiàn)弱負(fù)脫鉤關(guān)系,烏當(dāng)區(qū)呈弱脫鉤關(guān)系;白云區(qū)、鐘山區(qū)2個(gè)區(qū)縣則呈擴(kuò)張連接關(guān)系。

貴州省城鎮(zhèn)人口與建設(shè)用地脫鉤關(guān)系如圖6b所示,可知多數(shù)區(qū)縣人口與建設(shè)用地屬于擴(kuò)張負(fù)脫鉤關(guān)系,包括南明區(qū)、云巖區(qū)等69個(gè)區(qū)縣;另外,僅鐘山區(qū)1個(gè)區(qū)縣人口增長與建設(shè)用地呈現(xiàn)出強(qiáng)負(fù)脫鉤關(guān)系;水城縣、盤縣等9個(gè)區(qū)縣呈現(xiàn)弱脫鉤關(guān)系;烏當(dāng)區(qū)、六枝特區(qū)等7個(gè)區(qū)縣則屬于擴(kuò)張連接關(guān)系。

貴州省鄉(xiāng)村人口與鄉(xiāng)村用地脫鉤關(guān)系如圖6c所示,可知多數(shù)區(qū)縣鄉(xiāng)村人口與鄉(xiāng)村建設(shè)用地屬于強(qiáng)負(fù)脫鉤關(guān)系,包括南明區(qū)、云巖區(qū)等77個(gè)區(qū)縣;另外,僅萬山區(qū)人口增長與建設(shè)用地呈現(xiàn)出擴(kuò)張負(fù)脫鉤關(guān)系;湄潭縣、赤水市等4個(gè)區(qū)縣呈現(xiàn)弱負(fù)脫鉤關(guān)系;烏當(dāng)區(qū)、白云區(qū)、鐘山區(qū)3個(gè)區(qū)縣呈弱脫鉤關(guān)系,僅紅花崗區(qū)呈強(qiáng)脫鉤關(guān)系,土地利用較好。

圖6 2009-2017年貴州省人口與建設(shè)用地脫鉤關(guān)系空間分布特征

總的來看,2009—2017年貴州省城鄉(xiāng)人口變化與建設(shè)用地變化處于不協(xié)調(diào)狀態(tài),許多區(qū)縣城鎮(zhèn)人口與城鎮(zhèn)建設(shè)用地仍同向增長,而且較之前一時(shí)段增長更快。鄉(xiāng)村人口快速減少,鄉(xiāng)村建設(shè)用地卻在剛性增加。貴州省應(yīng)該嚴(yán)格控制城鎮(zhèn)建設(shè)用地的剛性拓展,加強(qiáng)農(nóng)村土地整理,增強(qiáng)土地利用效率,堅(jiān)決杜絕“一戶多宅”現(xiàn)象發(fā)生,達(dá)到土地的集約高效利用。

3 結(jié)論與討論

基于地理學(xué)視角,充分考慮數(shù)據(jù)的可獲取性與可操作性,通過對(duì)貴州省土地變更和第二次土地調(diào)查以來的城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地的變化關(guān)系進(jìn)行分析,得出如下結(jié)論:

(1) 從時(shí)間序列上看,貴州省城鄉(xiāng)總?cè)丝谙葴p少后增加再減少再增加,城鄉(xiāng)建設(shè)用地總面積逐年增加,而且城鎮(zhèn)建設(shè)用地增長率往往大于人口增長率。隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程的加快,城鎮(zhèn)人口大致呈持續(xù)增加趨勢,城鎮(zhèn)建設(shè)用地剛性增長。隨著鄉(xiāng)村人口的減少,鄉(xiāng)村建設(shè)用地不減反增,出現(xiàn)與城鎮(zhèn)建設(shè)用地同向增長趨勢。可以看出建設(shè)用地的配置極不合理,人地矛盾突出。

(2) 從空間分布上來看,貴州省各區(qū)縣城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地增減各異,因?yàn)楦鲄^(qū)縣城鎮(zhèn)化水平和工業(yè)化發(fā)展水平各有不同,造成人口遷移和建設(shè)用地利用各有差異。人口與建設(shè)用地變化各異,地理分布特點(diǎn)不明顯,但第二時(shí)段較之第一時(shí)段,城鎮(zhèn)人口增長更快,鄉(xiāng)村人口減少更快,城鎮(zhèn)建設(shè)用地增加更多。可以看出,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,貴州省的鄉(xiāng)村人口大量涌入城鎮(zhèn),一方面造成城鎮(zhèn)建設(shè)用地剛性擴(kuò)張,另一方面,隨著鄉(xiāng)村人口的減少,鄉(xiāng)村建設(shè)用地不減反增,鄉(xiāng)村用地極不合理,“一戶多宅”、“兩棲占地”現(xiàn)象普遍存在。城鄉(xiāng)二元體制的影響,農(nóng)村土地制度管理的不完善是導(dǎo)致城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地匹配關(guān)系不合理的主要原因。

(3) 貴州省2000—2008年城鄉(xiāng)人口與建設(shè)用地相當(dāng)部分區(qū)縣屬于脫鉤狀態(tài),第二時(shí)段脫鉤的區(qū)縣數(shù)量大幅度減少。總的來看,貴州省土地利用程度不高,土地利用缺乏科學(xué)的管理,應(yīng)該嚴(yán)格控制城鎮(zhèn)建設(shè)用地的增長,加強(qiáng)農(nóng)村居民點(diǎn)用地的整理,以達(dá)到土地的集約高效利用。

(4) 貴州省大部分區(qū)縣呈現(xiàn)人口與建設(shè)用地發(fā)展關(guān)系不太協(xié)調(diào),2000—2008年相當(dāng)一部分區(qū)縣呈現(xiàn)城鄉(xiāng)人口變化與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張屬于強(qiáng)負(fù)脫鉤狀態(tài),2009—2017年兩者屬于強(qiáng)負(fù)脫鉤狀態(tài)的區(qū)縣有所增加。貴州省各區(qū)縣城鎮(zhèn)人口變化與城鎮(zhèn)建設(shè)用地?cái)U(kuò)張以及鄉(xiāng)村人口變化與鄉(xiāng)村建設(shè)用地?cái)U(kuò)張均呈現(xiàn)不同程度的脫鉤關(guān)系,總體來看脫鉤狀態(tài)不理想,因此,貴州省的人口變化與建設(shè)用地?cái)U(kuò)張方面仍需進(jìn)一步開展研究,其發(fā)展在今后需要不同程度的管理。