我國體育非物質文化研究熱點和前沿

劉遠超

摘 ?要:以中國知網收錄的2014—2019年間關于體育非物質文化研究文獻為數據源,采用Citespace工具對切題文獻進行定量研究。通過時間分布、作者合作網絡、機構合作網絡、關鍵詞共現網絡、關鍵詞聚類以及關鍵詞時序圖幾個方面繪制直觀的科學知識圖譜,以了解體育非物質文化遺產研究領域的研究熱點和前沿。研究發現:2014—2019年期間,體育非遺的研究經歷了快速發展、成熟和創新三個階段,但是相關學者和機構合作程度低;體育非物質文化遺產的研究熱點主題分為以下4個方面:有關體育非物質文化遺產的內涵和屬性等本質理論研究、多重視角下體育非遺的發展與傳承路徑研究、體育非物質文化產業開發研究、信息時代下體育非遺的保存與傳播;前期階段學者們關注于體育非遺的內涵、屬性和價值體系的研究,后期隨著信息技術的發展學者們繼而聚焦于體育非遺的信息化手段傳播和保存,且后期研究發展緩慢,面臨創新。

關鍵詞:體育非物質文化 ?知識圖譜 ?可視化分析 ?研究熱點 ?研究前沿

中圖分類號:G80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2095-2813(2020)06(b)-0245-05

Abstract: In this paper, the visual literature analysis software CiteSpace was used to collect and analyze the relevant literatures of sports intangible culture heritage research collected in the CNKI database from 2014 to 2019. Qualitative research was used as the method to draw an intuitive scientific knowledge mapping in terms of time distribution, author cooperation network, agency cooperation network, keyword co-occurrence network, keyword clustering, and keyword timing diagrams to understand the research hotspots and frontiers. The study found that during the period of 2014—2019, sports intangible heritage research has experienced three stages of rapid development, maturity, and innovation, but related scholars and institutions have low levels of cooperation; The research hot topics of sports intangible cultural heritage are divided into the following four aspects: the theoretical research on the connotation and attributes of sports intangible cultural heritage, the study of the development and inheritance of sports intangible heritage from multiple perspectives, and the development of sports intangible cultural industrialization, preservation and dissemination of sports heritage in the information age. In the early stage, scholars paid attention to the research on the connotation, attributes and value system of sports non-heritage. With the development of information technology in the later period, scholars then focused on the dissemination and preservation of sports intangible cultural heritage with information technology. The researches development in the later period is slow and facing innovation.

Key Words: Sports intangible culture; Knowledge mapping; Visualization; Research hotspots; Research frontiers

非物質文化遺產是指“來自某一文化社區的全部創作,以傳統為根據,由某一群體或一些個體所表達,并被認為是符合社區期望的作為其文化和社會特性的表達形式,其準則和價值通過模仿或其它方式口頭相傳”,包括各種類型的民族傳統和民間知識、傳統體育、游技等[1]。習近平總書記指出,“中華優秀傳統文化是中華民族的根和魂,是中華兒女共有的精神家園”。非物質文化遺產是中華民族文化的重要組成部分和精華,在中國歷史長河中薪火相傳,自強不息。保護非物質文化遺產是提升國家文化軟實力,堅定文化自信的深厚基礎。

體育非物質文化遺產作為非物質文化遺產的類別之一,在延續歷史命脈,傳承中華文明中發揮著不可忽視的作用。我國傳統體育文化內容豐富,自2006年至今,共有125個項目被納入非物質文化遺產目錄中[2]。關于體育物質文化遺產的研究自2003年以來廣泛被學者關注,圍繞體育非物質文化的傳承和保護[3]為主線,從體育非物質文化的現狀調查研究、體育非物質文化屬性[4]、動因和策略[3]、地理分布特征[5]、綜合評價體系構建[6]等方面,對體育非物質文化進行相關研究。可視化知識圖譜以形象直觀的圖譜展示復雜的數據信息,以呈現某一研究領域的研究熱點和趨勢,本文借助于Citespace軟件,對體育非物質文化相關研究進行可視化多維分析,以期發現當前研究熱點和趨勢。

1 ?研究設計

1.1 數據來源

本文研究數據選自中國知網(CNKI),采用高級檢索方式,檢索時間限定在2014年1月1日至2019年11月21日,在“主題”檢索選項中以“檢索策略(體育非物質文化 OR 體育非物質文化遺產)”進行檢索,初步檢索結果得到文獻478篇,并從文獻的標題、摘要、關鍵詞出發,對這些文獻進行逐一篩選,最終結果得出切題文獻471篇,以此為研究樣本進行后續分析。

1.2 研究方法

本研究主要采用文獻計量的方法,借助于Citespace工具,通過作者、機構合作網絡分析、關鍵詞共現分析、關鍵詞聚類及關鍵詞時序圖譜分析的方式,對體育非物質文化相關文獻進行定量分析,用可視化方式直觀地呈現該研究的主題結構研究現狀,研究熱點及發展情況等信息。

2 ?研究結果分析

2.1 時間分布

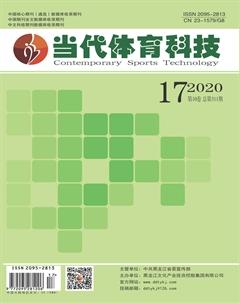

將文獻按照年份進行統計,結果如圖1所示。從圖中可以發現,關于體育非物質文化遺產的相關研究從2014年就受到學者的普遍關注。2014—2018年,文獻數量處于上下波動狀態,且波動浮動不大,說明關于體育非物質文化的發展趨于成熟狀態。自2019年相關研究略有下降,可以看出體育非物質文化研究正面臨新的突破,可能將產生更新的分支研究領域,從而實現相關研究領域的知識創新。

2.2 作者共現分析

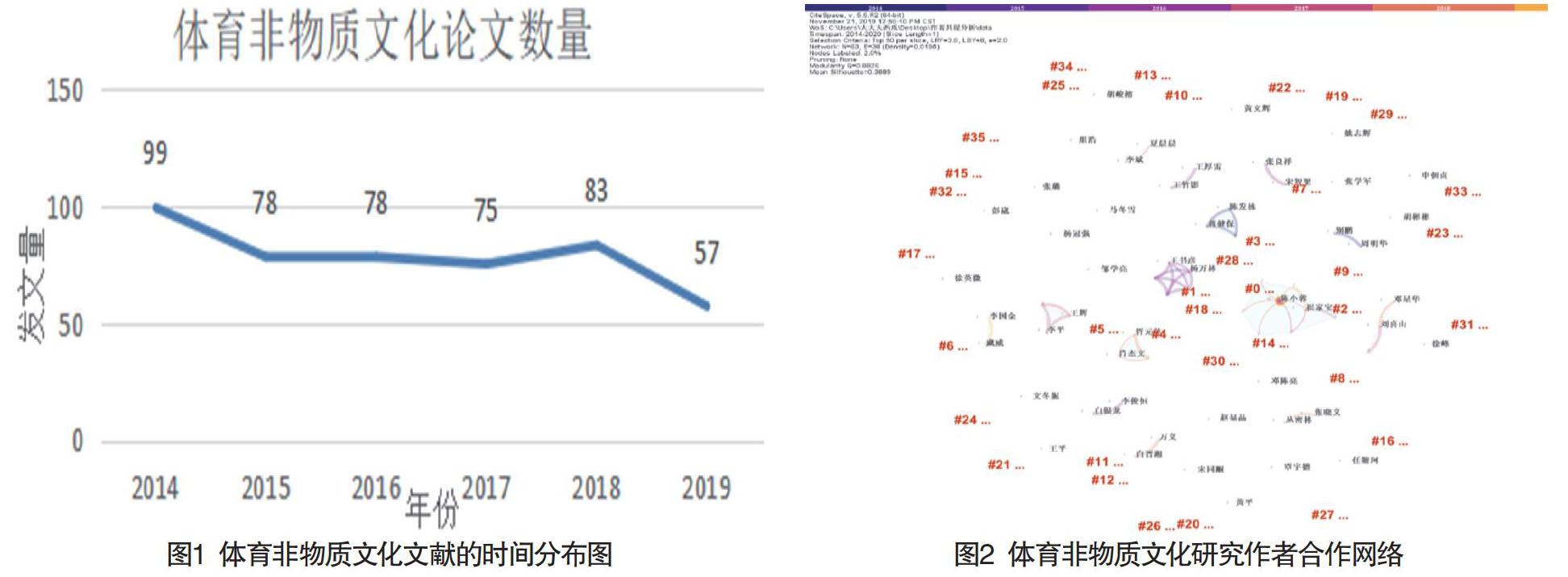

為考察體育非文化遺產的作者分布情況,在Citespace中選擇節點類型為author(作者),時間設置為2014—2019年,時間分區單位設置為1年。運行軟件后,得到圖2。

根據普賴斯定律,“在同一主題中,半數的論文為一群高生產力作者所撰寫,這一作者集合的數量約等于全部作者總數的平方根”,得出結果,該研究領域發文量較高的作者是陳小蓉、劉喜山、崔家寶、宋智梁、萬義、張良祥。其中陳小蓉發文量最高,數量為16篇,其次是劉喜山發表了6篇文章,其余4人均發表了5篇文獻,可以看出陳小蓉為該研究領域的核心作者。

從圖2可以看出,相關研究作者分布十分廣泛,但是作者間的合作關系較弱,領域研究力量較為零散,尚未形成研究節點。同時也有少部分作者之間存在合作,存在小模塊的合作群,如以陳小蓉、崔家寶為代表的作者和以王書彥、楊萬林為代表的作者群等。然而這些作者群之間毫無關聯,說明該領域沒有形成起帶頭作用的作者群體。日后該領域的發展中,會擴大已有合作作者群體的影響力,不斷加深與其他高產作者的聯系,形成較為密切的合作網絡。

2.3 機構共現分析

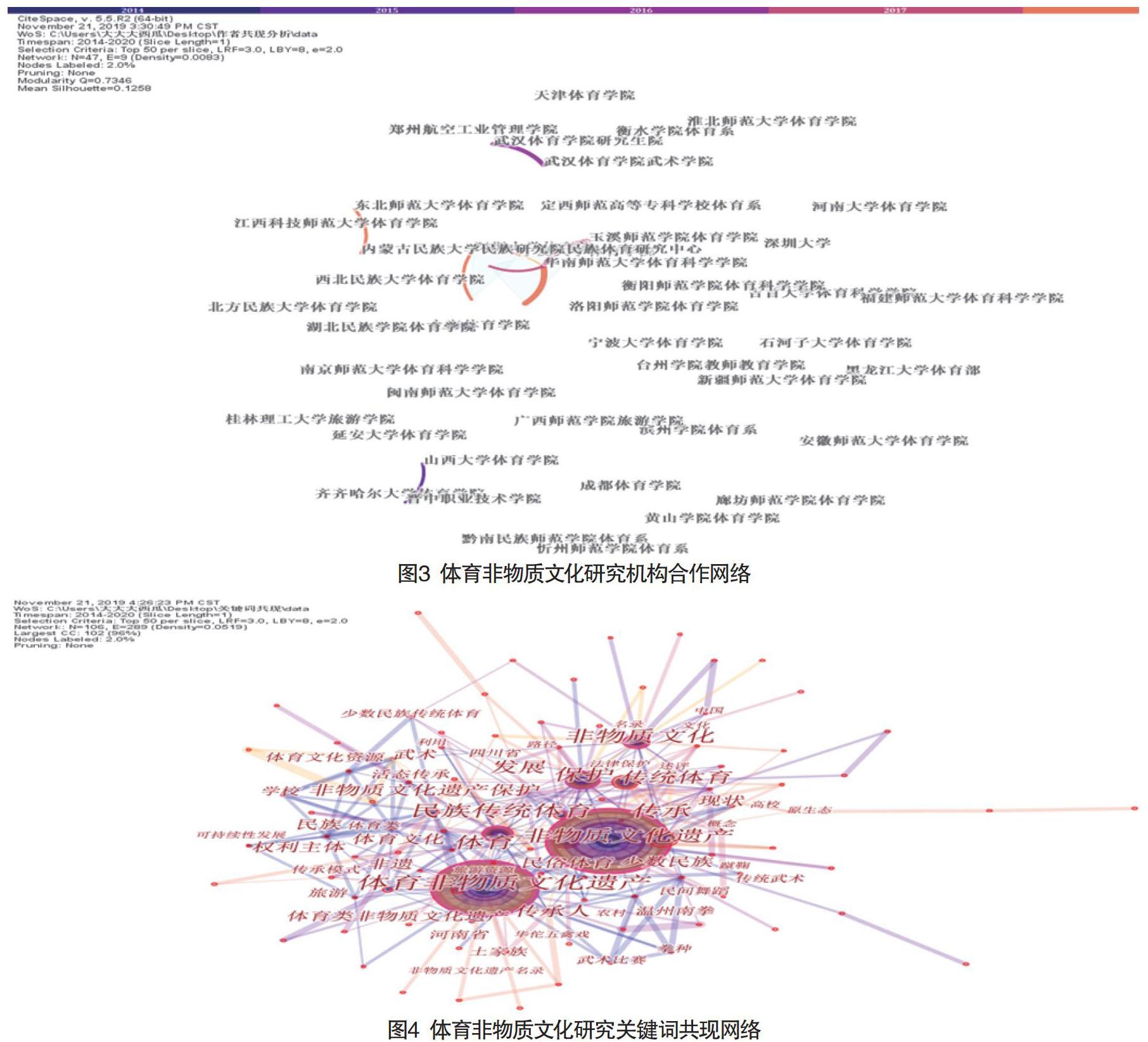

同理,將節點類型設置為Institution(機構),運行軟件得結果如圖3所示。

圖3表明,對于體育非物質文化的研究機構分布廣泛,且各個機構之間近乎無合作關系。統計得出,最大發文量機構是深圳大學,發文數量是22篇,其次是吉首大學19篇,武漢體育學院12篇,華南師范大學10篇,成都體育學院10篇。關聯“作者”和“機構”合作網絡進行分析發現,研究機構和研究學者兩者之間存在相互促進的作用。進一步分析可以發現,發文量最高的是深圳大學和吉首大學,且遙遙領先于武漢體育學院、成都體育學院和上海體育學院,說明體育院校對于體育非物質文化遺產的重視程度尚待加強,對該主題的研究遠低于其實際價值,同時也表明,有關體育非物質文化遺產的研究需要加強頂層設計,協調好相關利益者間的責任與義務。

2.4 研究主題分析

2.4.1 關鍵詞共現分析

文章的關鍵詞是文章核心主題的提煉,對某一確定主題的文獻關鍵詞進行共現分析可以幫助研究者了解體育非物質文化研究領域的熱點及研究趨勢。將節點類型設置為”Keyword”,其他屬性與上文保持一致,運行Citespace生成如圖4所示的2014—2019年體育非物質文化研究關鍵詞共現知識圖譜。圖中每個節點代表一個關鍵詞,節點圓環越大,代表關鍵詞出現的頻次越高,關鍵詞的相關度越高。結果顯示出現頻次最高,共線最多的是“體育非物質文化遺產”和“非物質文化遺產”。

根據關鍵詞頻次高低(見表1),選取排名靠前的前10個關鍵詞(去掉非物質文化遺產,體育非物質文化遺產,非物質文化,體育等核心檢索詞后),分別是保護、民族傳統體育、傳承、傳承人、民俗體育、發展、現狀、少數民族、活態傳承、權力主體。按照中心度從從大到小進行排序,排在前10位的關鍵詞分別是:保護、民族傳統體育、傳承、發展、傳承人、民俗體育、現狀、武術、活態傳承、體育旅游。如圖4所示,結合關鍵詞詞頻和中心度,可以分析出2014年至2019年11月,國內對體育非物質文化的研究熱點主要是:體育非物質文化的保護路徑、民族體育和民俗體育的傳承和發展、傳承人,體育非物質文化研究現狀分析,體育非物質文化的活態傳承、體育非物質文化的權力主體等。

2.4.2 關鍵詞聚類分析

關鍵詞聚類分析可以幫助研究者把握體育非遺領域的研究內容和主題結構。對關鍵詞進行聚類,結果如圖5所示。

本研究選取30個體育非遺熱點關鍵詞,出現頻次越高且其中心度較高的關鍵詞,越能反映研究的熱點。其中“非物質文化遺產”“體育非物質文化遺產”“非物質文化”“體育”等核心概念相似的關鍵詞出現頻率較高,且中心度均大于0.2,這表明研究領域對研究對象的高度關注,也證明了該檢索中檢索詞語設置的合理性。

[2] 國家級非物質文化遺產代表性項目名錄[EB/OL].[2019-11-22].http://www.ihchina.cn/project.html#target1.

[3] 聶惠敏,董德龍,趙妍.傳統體育非物質文化遺產的保護:動因與策略[J].北京體育大學學報,2018,41(6):140-145.

[4] 叢密林,張曉義.我國體育非物質文化遺產的屬性研究——以達斡爾、鄂溫克、鄂倫春族為例[J].北京體育大學學報,2018,41(11):139-145.

[5] 胡天弄.我國體育非物質文化遺產地理分布特征研究[D].深圳大學,2018.

[6] 陳小蓉,何嫚,張勤,等.我國體育非物質文化遺產綜合評價體系的構建與應用[J].體育科學,2017,37(5):48-60.

[7] 劉喜山,鈔俊紅.論“體育非遺”的內涵、外延與稱謂[J].山東體育科技,2017,39(5):1-4.

[8] 王冬月.體育非物質文化遺產特征研究[J].鄭州航空工業管理學院學報,2014,32(5):103-106.

[9] 湯立許.體育非物質文化遺產的價值體系研究[J].中國體育科技,2018,54(3):29-36,86.

[10]張盛展.“互聯網+”的多維模式下體育非物質文化遺產傳承與保護研究[J].中華武術(研究),2017,6(2):57-61.

[11]劉喜山,鄧星華,王艷.模式視角下體育非物質文化遺產的傳承困境與突圍[J].體育文化導刊,2018(2):53-57.

[12]吳江.大眾傳播視域下體育非物質文化遺產的活態傳承[C].體育文化遺產論文集.中國體育科學學會,2014:435-440.

[13]秦立凱.人類學視域下民族傳統體育非物質文化遺產傳承研究[J].南京體育學院學報,2018,1(2):76-80.

[14]李衛國.基于AR技術推進體育“非遺”產業化模式研究——以河北省石家莊市井陘拉花為例[J].產業與科技論壇,2017,16(7):54-55.

[15]陳小蓉.我國體育非物質文化遺產資源數據庫創建[C]. 中國體育科學學會體育信息分會.2016年第十二屆全國體育信息科技學術大會論文摘要匯編(數字體育研究).中國體育科學學會體育信息分會:中國體育科學學會,2016:4.

[16]史媛媛,劉衛華.湘西苗族體育非物質文化遺產應用自媒體平臺傳播研究[J].四川體育科學,2019,38(4):85-89.