WE=LINK:辺

文|張尕 (中央美術(shù)學(xué)院 北京 100102)

譯|曹佳敏

歷史往往起始于外圍邊緣,最后被向心力吸引,進(jìn)而成為中心的故事。這似乎是一種引力的必然。

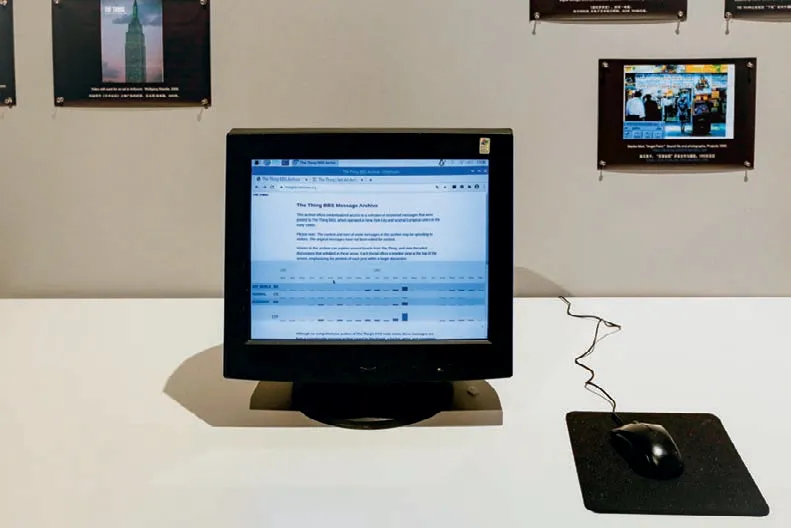

上世紀(jì)90年代中期,現(xiàn)代藝術(shù)博物館(MoMA)在其媒體藝術(shù)倡導(dǎo)者芭芭拉 · 倫敦(Barbara London)和其他一些有眼光的策展人說服下1.芭芭拉 · 倫敦,《影像藝術(shù)的前五十年》,紐約:Phaiden出版社,2020年,第184頁。,勉強(qiáng)地建立了看來頗為幼稚的網(wǎng)站。此時(shí),剛搬入仍然破敗的西切爾西街區(qū)的Thing net,已與其歐洲的姐妹節(jié)點(diǎn)一起,在不同的文化戰(zhàn)線上運(yùn)作了一段時(shí)間。Thing net網(wǎng)站的柏林單色頁面風(fēng)格以及大量的perl腳本與MoMA簡(jiǎn)陋的html頁面相比,顯得成熟且專業(yè),足以與龐大的機(jī)構(gòu)相媲美,至少從表面上看來是這樣的。

這些日子已經(jīng)過去很久了。今天,“The Thing”的同仁仍舊經(jīng)常訪問它,而MoMA則憑借其浩瀚藏品的數(shù)字化、時(shí)髦的界面設(shè)計(jì)和精致的網(wǎng)路技術(shù),在線上獲得了千百萬人的關(guān)注。由藝術(shù)家組合Jodi創(chuàng)作的“我的%桌面”(My % Desktop,2002)近期在MoMA的完美展出,再次證明了MoMA無可爭(zhēng)議的權(quán)力,它將邊緣重整為焦點(diǎn),將曾經(jīng)的前衛(wèi)化為經(jīng)典,將個(gè)人(桌面)的展覽升華為視覺合奏的集體沉浸。

網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)—— Net.art、netart或者net art ——是一個(gè)被偶然采用的術(shù)語,混合了多種含義,描繪出其起源上的各執(zhí)一說,以及其天生的異質(zhì)性。2.約瑟芬 · 博斯瑪,《網(wǎng)絡(luò)姿態(tài):來談?wù)劸W(wǎng)絡(luò)藝術(shù)》,鹿特丹:NAi出版社,2011年,第22-61頁。后來,許多人意識(shí)到那是20世紀(jì)最后一場(chǎng)藝術(shù)運(yùn)動(dòng),盡管它并沒有一個(gè)集體式的聯(lián)合宣言。3.迪特爾 · 丹尼爾&岡瑟 · 瑞興格,“轉(zhuǎn)變工程現(xiàn)代主義的最終前衛(wèi)藝術(shù)”,《網(wǎng)絡(luò)前瞻者1.0》,迪特爾 · 丹尼爾&岡瑟 · 瑞興格編著,鹿特丹:NAi出版社,2009年,第15頁。

1997年,也就是在網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)出現(xiàn)不久的幾年之后,它似乎已“面臨終結(jié)或轉(zhuǎn)折點(diǎn)”4.迪特爾 · 丹尼爾&岡瑟 · 瑞興格,“轉(zhuǎn)變工程現(xiàn)代主義的最終前衛(wèi)藝術(shù)”,《網(wǎng)絡(luò)前瞻者1.0》,迪特爾 · 丹尼爾&岡瑟 · 瑞興格編著,鹿特丹:NAi出版社,2009年,第31頁。。據(jù)藝術(shù)史家迪特爾 · 丹尼爾(Dieter Daniels)所說,早期網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)發(fā)起者們所追求的三個(gè)基本原則為“建設(shè)一個(gè)獨(dú)立的、部分自行設(shè)計(jì)的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;形成一個(gè)自組織社區(qū),集體設(shè)計(jì)和測(cè)試相應(yīng)的論述模式;發(fā)展一種網(wǎng)絡(luò)特有的藝術(shù)形式,以一種實(shí)驗(yàn)性的、自我反思式的方法去探索這個(gè)媒介的可能性”5.迪特爾 · 丹尼爾&岡瑟 · 瑞興格,“轉(zhuǎn)變工程現(xiàn)代主義的最終前衛(wèi)藝術(shù)”,《網(wǎng)絡(luò)前瞻者1.0》,迪特爾 · 丹尼爾&岡瑟 · 瑞興格編著,鹿特丹:NAi出版社,2009年,第27頁。,但這一切恰恰被那些與他們的理想背道而馳的網(wǎng)絡(luò)的商品化和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的分裂所破壞了。網(wǎng)絡(luò)亦已淪為各種形式的藝術(shù)傳播和推廣的渠道,更不用說互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為英特網(wǎng)(the Internet),是未來幾十年(甚至更久)的經(jīng)濟(jì)引擎。6.迪特爾 · 丹尼爾&岡瑟 · 瑞興格,“轉(zhuǎn)變工程現(xiàn)代主義的最終前衛(wèi)藝術(shù)”,《網(wǎng)絡(luò)前瞻者1.0》,迪特爾 · 丹尼爾&岡瑟 · 瑞興格編著,鹿特丹:NAi出版社,2009年,第31頁。

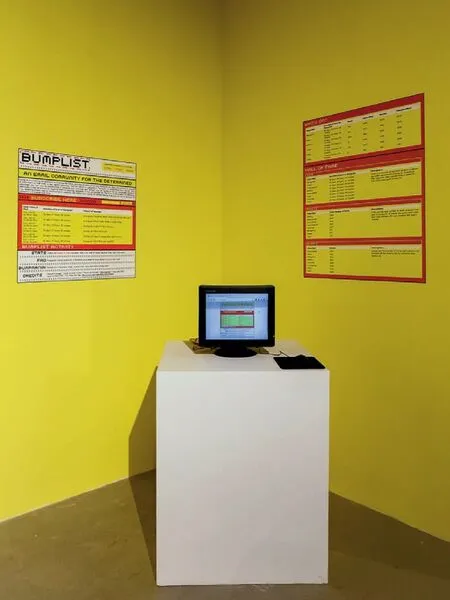

① 喬納 · 布魯克爾&麥克 · 本尼特(Jonah Brucker-Cohen & Mike Bennett),《踢出列表》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

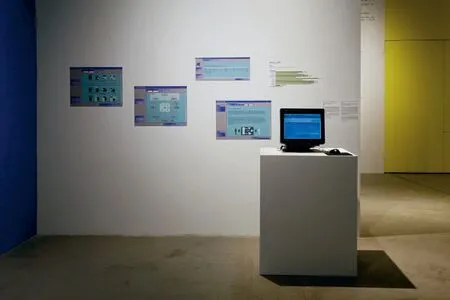

1997年,第十屆卡塞爾文獻(xiàn)展作為官方機(jī)構(gòu)接納了網(wǎng)絡(luò)藝術(shù),但同時(shí),其對(duì)網(wǎng)絡(luò)媒介糟糕的誤解也是網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)失敗的一個(gè)顯著標(biāo)志。展覽中的網(wǎng)絡(luò)作品被隔離在一個(gè)類似辦公室的藍(lán)色房間里,并被安裝在一個(gè)局域網(wǎng)上,這就不可避免地把瀏覽超文本鏈接的人們引向死胡同。7. https://rhizome.org/editorial/2017/mar/02/the-copy-and-the-paste/, accessed 10/18/2020.

② 哈倫 · 米爾薩(Haroon Mirza),《跟風(fēng)狗》《玩具》《不適當(dāng)?shù)呐灿谩罚褂[現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

③LAN,《TraceNoizer——假消息隨時(shí)恭候》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

但這種假定的“死亡”催生出大概是網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)最出名的、或者說是最聲明狼藉的作品之一:“文獻(xiàn)展結(jié)束了(Documenta Done)”。當(dāng)聽說卡塞爾文獻(xiàn)展的組織方要把展覽的官方網(wǎng)站關(guān)閉,并和線上項(xiàng)目一起打包成CD光盤出售時(shí),斯洛文尼亞網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)家沃克 · 科西克(Vuk ?osi?)乘著網(wǎng)站下線之前對(duì)它進(jìn)行了完整的克隆,并轉(zhuǎn)帖至藝術(shù)家自己的服務(wù)器上,配上一篇偽新聞稿,聳人聽聞地命名為《東歐黑客竊取‘卡塞爾文獻(xiàn)展’網(wǎng)站》(Eastern European Hacker Steals 'Documenta' Website)。隨后,他將文獻(xiàn)展網(wǎng)站免費(fèi)發(fā)放,并在許多場(chǎng)合以不同組合展出。鑒于有許多評(píng)論家揣測(cè)這是一出典型的達(dá)達(dá)主義惡作劇,不然就是“機(jī)構(gòu)批判”的數(shù)字化身,當(dāng)被問及他的動(dòng)機(jī)時(shí),科西克回答道:“所以很明顯,我們只是在尋找使壞的機(jī)會(huì),尋找顛覆它的方法。”8. https://rhizome.org/editorial/2017/mar/03/repo-man/, accessed 10/18/2020.

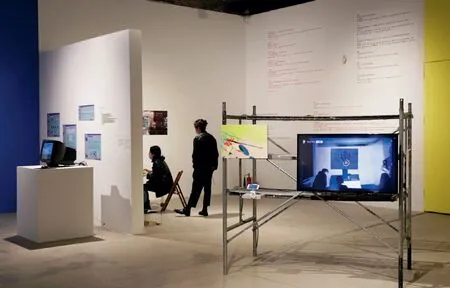

展覽“We=Link:辺”以所謂的網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)之“終結(jié)”為新起點(diǎn),在諸多基于網(wǎng)絡(luò)的藝術(shù)表現(xiàn)形式中,勾勒出在此節(jié)點(diǎn)之后散發(fā)的實(shí)踐軌跡。展覽并沒有將網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)分類定義,而是發(fā)掘網(wǎng)絡(luò)泡沫崩塌后,在新自由主義和認(rèn)知資本主義盛行、民粹主義和民族主義興起之際的多變發(fā)展、多種策略、批判立場(chǎng)和美學(xué)實(shí)驗(yàn)。“辺”揭示了這些藝術(shù)家作品中所固有的前衛(wèi) “網(wǎng)絡(luò)姿態(tài)”(nettitudes)的連續(xù)性。

① 知識(shí)機(jī)器研究(Knowbotic Research),《關(guān)注之心》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,HeK,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

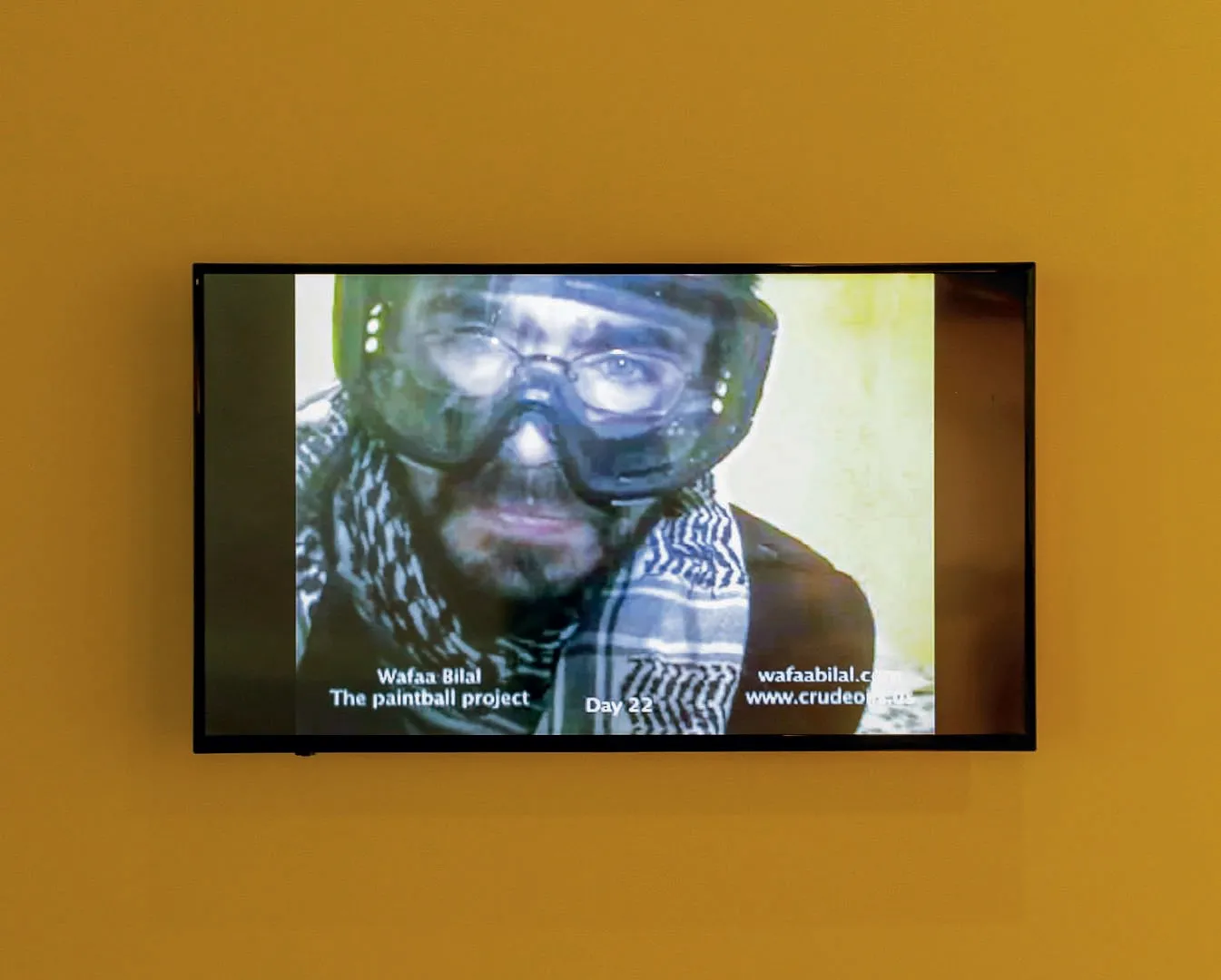

② 瓦法 · 比拉爾(Wafaa Bilal),《緊張局勢(shì)》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

正是在這種搗蛋的傳統(tǒng)中,網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)與歷史上的前衛(wèi)藝術(shù)構(gòu)成了一縷特殊的譜系鏈接。就像“文獻(xiàn)展結(jié)束了”一樣,它以達(dá)達(dá)主義的惡作劇為幌子,對(duì)藝術(shù)界的權(quán)力發(fā)起迂回攻擊。在此之后的作品如“踢出列表(Bumplist)”[喬納 · 布魯克爾–科恩(Jonah Brucker-Cohen),麥克 · 本尼特(Mike Bennett),2003–2020]設(shè)計(jì)了一種一旦有新用戶注冊(cè),就會(huì)將原有訂閱者剔除的機(jī)制,以此暗示對(duì)法律與秩序的嬉戲,或者像不停地生成具有迷惑性克隆的作品“TraceNoizer–假消息隨時(shí)恭候”(TraceNoizer-Disinformation on Demand)(LAN,2001)——用戶將一條虛假信息像病毒那樣散播出去,以此演繹出一個(gè)反監(jiān)控的戲劇化的噱頭。試圖去除資本消費(fèi)主義的沖動(dòng)也在作品“互聯(lián)網(wǎng).點(diǎn)擊(The Internet.Click)”[雅努斯 · 隆德(Jonas Lund),2017]見其化身。哈倫 · 米爾扎(Haroon Mirza)通過虛擬私人網(wǎng)絡(luò)在三聯(lián)屏幕上對(duì)Instagram內(nèi)容進(jìn)行直播[“不適當(dāng)?shù)呐灿谩保↖nappropriate Appropriation),“跟風(fēng)狗”(Biter),“玩具”(Toy),2019],影射了產(chǎn)品交易之復(fù)雜,使我們了解到知識(shí)共享從來都不似我們一廂情愿的那樣單純,全球網(wǎng)絡(luò)也總是受制于此時(shí)此地。這些看似是藝術(shù)家們對(duì)奇思妙想無害的演練,卻隱藏著一種有趣的、不循常規(guī)的天性,與伏爾泰小酒館9. https://en.wikipedia.org/wiki/Cabaret_Voltaire_(Zurich), accessed 10/18/2020.的喧鬧與羅斯 · 塞拉維10.馬賽爾 · 杜尚的女性性向他我。的怪誕形象有著共同的基因。

有時(shí)候正面沖突也是必要的,為了引起更多的騷動(dòng)抑或轟動(dòng)。2002年,知識(shí)機(jī)器研究(Knowbotic Research)在紐約新美術(shù)館首次亮相作品“關(guān)注之心”(Minds of Concern)時(shí),如果按照藝術(shù)家所設(shè)想的那樣完整地呈現(xiàn)作品,他們可能會(huì)受律法牽連,甚至可能導(dǎo)致展覽關(guān)閉和其他不愉快的后果。在那次“藝術(shù)黑客展”(Art Hacking Show)中,知識(shí)機(jī)器研究的藝術(shù)家們?cè)?jì)劃用安全掃描儀來顯示各種草根組織和媒體藝術(shù)家的IP地址,讓公眾關(guān)注到這些不受保護(hù)的前沿創(chuàng)作者在網(wǎng)絡(luò)空間中的脆弱性和面臨的安全漏洞,從而直接參與到對(duì)互聯(lián)網(wǎng)政治生態(tài)產(chǎn)生持久影響的實(shí)際法律狀況中。這種對(duì)真實(shí)世界的介入,早在達(dá)達(dá)、激浪派、情景主義,甚至是激進(jìn)觀念藝術(shù)中已能找到它的身影。比如漢斯 · 哈克(Hans Haacke)曾多次讓資助他的美術(shù)館感到焦慮不安,在較為近期的行為藝術(shù)中更不少見。出生于伊拉克的藝術(shù)家瓦法 · 比拉爾(Wafaa Bilal)為“緊張局勢(shì)”(Domestic Tension,2007)構(gòu)建了這樣一個(gè)情景:那些被作品線上部分的標(biāo)簽“射殺伊拉克人”所吸引,并在網(wǎng)絡(luò)上扣下虛擬扳機(jī)的人們與藝術(shù)家的捍衛(wèi)者間所映射出的美國社會(huì)在爭(zhēng)議不斷的伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)問題上的分裂。虛擬的射擊會(huì)從機(jī)器控制的槍口中發(fā)出真實(shí)的彩彈,射向被24小時(shí)限制于一個(gè)生活空間(由畫廊改造而成)的藝術(shù)家。通過這種毫不掩飾的線上交流,伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)的政治復(fù)雜性不僅被象征性地剖開,更予人以切身的體驗(yàn)。同時(shí),也將(現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng))殺戮之游戲化暴露無遺。文化空間也是商家市場(chǎng),文化邏輯的辯證法是:藝術(shù)戲弄市場(chǎng)(比如班克斯),資本熱愛藝術(shù)。但由于世界財(cái)富為那百分之一的人所有,藝術(shù)市場(chǎng)便也是如此。保羅 · 奇里奧(Paolo Cirio)認(rèn)定,天價(jià)的拍賣應(yīng)該通過互聯(lián)網(wǎng)所謂的民主洗牌來重新分配。賈斯帕 · 約翰斯(Jasper Johns)的衍生品(Derivatives)價(jià)格用在蘇富比拍賣價(jià)格的一個(gè)零頭便可以獲得。藝術(shù)家對(duì)此顯然是認(rèn)真的,而不只是一個(gè)象征性的舉措——真正的行動(dòng)vs.投機(jī)性拍賣。

③ 保羅 · 奇里奧(Paolo Cirio),《衍生品》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

④ 明天(Ubermorgen),《布萊巴特紅》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

藝術(shù)史家哈爾 · 福斯特(Hal Foster)在研究20世紀(jì)70年代以來的當(dāng)代藝術(shù)時(shí)寫到“從作為再現(xiàn)之效應(yīng)的現(xiàn)實(shí)到作為創(chuàng)傷之物的真實(shí),這一觀念的變遷在當(dāng)代藝術(shù)中具有決定性意義。”11.哈爾·福斯特:《真實(shí)的回歸》,Cambridge: The MIT Press,1996年版,第146頁。今天,創(chuàng)傷和絕望充斥著網(wǎng)絡(luò),就像一個(gè)平行的悲慘世界。帶著無情的喧囂與狂歡,爆炸式的旋轉(zhuǎn)的混暈,明天(ubermorgan)毫不客氣地再次強(qiáng)加給我們一種令人生厭的現(xiàn)實(shí),如同極右翼《布萊巴特》(Breitbart)的 新 聞網(wǎng)一樣的狂熱,充斥著“超人類主義者、時(shí)髦的法西斯主義者、反疫苗者、非自愿獨(dú)身者和硅谷至上主義者”的喧叫。“布萊巴特紅”(Breitbart Red)風(fēng)格化的宣傳和煽情的口號(hào)讓人回想起無法忘懷的毀滅的記憶。

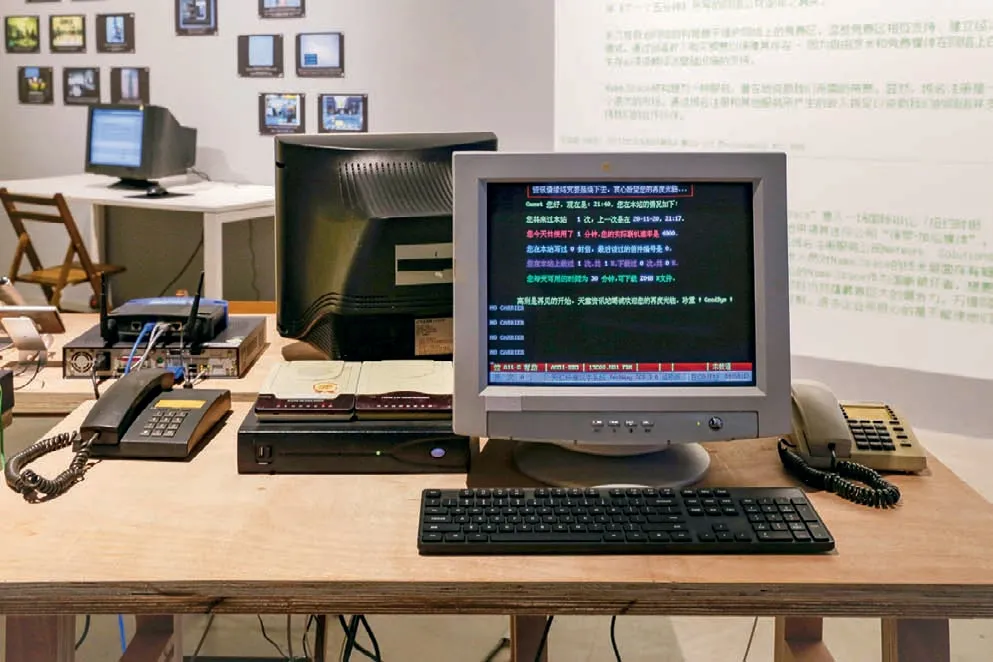

干擾有很多種風(fēng)格和特色。1991年,當(dāng)沃夫?qū)?· 施泰勒(Wolfgang Staehle)在翠貝卡白街的一個(gè)地下室里設(shè)立“The Thing公告板”時(shí),他并沒有遠(yuǎn)大到想去推翻什么,而是渴望一種能動(dòng)的力量——繞過企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的蠶食,獲得網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的擁有權(quán)。這位德國藝術(shù)家認(rèn)為這是數(shù)字時(shí)代下,社會(huì)雕塑的新生潛力的基礎(chǔ),從此便以藝術(shù)之名埋下了社交媒體的第一顆種子。無獨(dú)有偶,周蓬岸珍貴的系列收藏《人民計(jì)算機(jī)》由古舊的惠多網(wǎng)(CFido)源代碼DIY生成物、電子詞典、掌上電腦、Flash動(dòng)畫和Opensource無線黑客固件所組成,講述了中國早期互聯(lián)網(wǎng)文化在上世紀(jì)90年代末至2000年初的成形時(shí)期被遺忘的故事。這些作品中業(yè)余愛好者的熱情和自傳播的主動(dòng)性與前人的先鋒精神有著顯著的傳承之處。馬切爾 · 維希涅夫斯基(Maciej Wisniewski)的項(xiàng)目“Netomat”(2002)之所以著手創(chuàng)建瀏覽器,是因?yàn)樗麑?duì)網(wǎng)景(Netscape)或Internet Explorer(IE)的導(dǎo)航邏輯持懷疑態(tài)度,他認(rèn)為這些瀏覽器會(huì)固化看待世界的方式,并以公司利益為導(dǎo)向塑造消費(fèi)者的行為。在“域名 · 空間”(Name.Space)中,曾為白南準(zhǔn)學(xué)生的藝術(shù)家保羅 · 蓋靈(Paul Garrin)變身為一名企業(yè)家,以便與管理和掌控頂級(jí)域名的Network Solutions公司高管進(jìn)行談判。“域名 ·空間”登上《紐約時(shí)報(bào)》《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》等期刊的頭條。藝術(shù)家也希望為一種浪漫的愿景以及其“服務(wù)作為藝術(shù)”的模式來經(jīng)營(yíng)域名,就如同“The Thing公告板”以“網(wǎng)絡(luò)作為藝術(shù)”的實(shí)踐那樣。兩者都是90年代流行于藝術(shù)界的熱門詞——由法國策展人尼古拉 · 布里奧(Nicolas Bourriaud)所提出的“關(guān)系美學(xué)”的前身。

① 周蓬岸,《人民計(jì)算機(jī)》,展覽現(xiàn)場(chǎng)?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

② 周蓬岸,《人民計(jì)算機(jī)》,展覽現(xiàn)場(chǎng)?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

③ 沃夫?qū)?· 施泰勒(Wolfgang Staehle),《The Thing公告板》,展覽現(xiàn)場(chǎng)?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

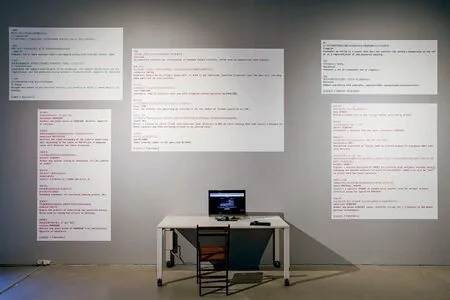

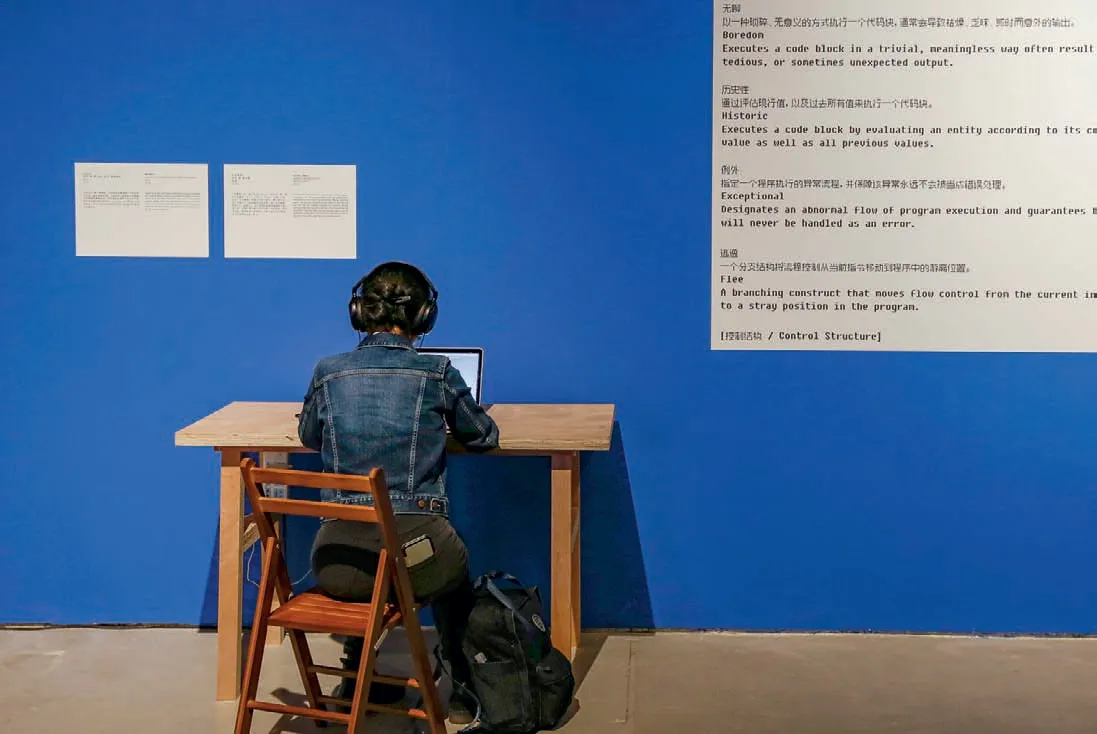

破壞也會(huì)得到邀請(qǐng)。烏蘇拉 · 恩德利歇爾(Ursula Endlicher)[晨與夜的網(wǎng)絡(luò)(Light and Dark Networks),2011-2013]和藝術(shù)家二人組exonemo(0到1/1到0,2019)等受惠特尼美國藝術(shù)博物館之邀,在每天日出和日落的短暫時(shí)刻,以受邀藝術(shù)家的直覺與喜好為參考,占領(lǐng)甚至破壞惠特尼的官網(wǎng)whitney.org。這寶貴的10到30秒標(biāo)志著機(jī)構(gòu)對(duì)網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)正當(dāng)性的慷慨認(rèn)同,也致敬于前衛(wèi)藝術(shù)自成一派的天馬行空,正如惠特尼“藝術(shù)港”(artport,美術(shù)館的網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)站)策展人克里斯蒂安 · 保羅(Christiane Paul)在談到這個(gè)項(xiàng)目時(shí)所說的那樣:“以whiteney.org為棲息地,‘日出/日落’(Sunrise/Sunset)的項(xiàng)目旨在打亂、取代或干預(yù)美術(shù)館網(wǎng)站的信息環(huán)境。”12.https://whitney.org/artport/commissions/sunrise-sunset. accessed 10/18/2020.也許這是信息時(shí)代下一種新的、委婉的“機(jī)構(gòu)批判”。資本吸噬、文化同化、藝術(shù)挪用,就如同重力牽引。(Carnivore)時(shí),他 們 提 供 了自己開發(fā)的關(guān)于數(shù)據(jù)類型、運(yùn)算符、控制結(jié)構(gòu)和功能的“飛越之線”,這與未來主義者浪漫地呼喚著改變世界的理想似曾相識(shí),他們稱之為《被解放的計(jì)算機(jī)語言筆記》(Notes for a Liberated Computer Language)13.http://r-s-g.org/LCL/.。雖然“食肉動(dòng)物”最后不過是一個(gè)數(shù)據(jù)可視化工具包,但無論是對(duì)原美國聯(lián)邦調(diào)查局監(jiān)控軟件的暗中挪用,還是對(duì)編程語言本身的激進(jìn)改造,這些行動(dòng)的激進(jìn)性根植于藝術(shù)家對(duì)既定規(guī)范固有的不順從。后來人們發(fā)現(xiàn),該組織的核心成員尤金 ·薩克(Eugene Thacker)和亞歷克斯 · 伽羅威(Alex Galloway)彼時(shí)正成為媒體文化的激進(jìn)理論家。

當(dāng)激進(jìn)軟件小組(Radical Software Group)以宣言色彩發(fā)布了一個(gè)開源抓包軟件庫“食肉動(dòng)物”

黑客的天性一直是網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)基因的一部分,在今天也仍然蓬勃發(fā)展,雖然在一度被稱為“后互聯(lián)網(wǎng)”的時(shí)期曾短暫地停頓過。后互聯(lián)網(wǎng)這一稱呼或多或少是一種誤稱,甚至是一個(gè)錯(cuò)誤的概念。在“默認(rèn)文件名tv”(default filename tv,2019)中,愛弗勒斯 ·皮普金(Everest Pipkin)揭露了YouTube視頻的后臺(tái)邏輯。他引人入勝的裝置作品“花邊”(Lacework,2020)是一位黑客堅(jiān)持將龐大的枯燥數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N生成式崇高的新表達(dá),是充滿創(chuàng)意的即興。在“一起泄露”(We Leak Too,2020)中,里昂 · 埃克特(Leon Eckert)和維塔斯 · 揚(yáng)卡烏什卡斯(Vytas Jankauskas)延續(xù)了“食肉動(dòng)物”的軼事,對(duì)原作進(jìn)行了2020年的全新升級(jí),盡管極具他們的個(gè)人特性。視覺現(xiàn)在被聽覺取代,以此對(duì)環(huán)繞的Alexas的聲音做出響應(yīng)。“每當(dāng)一個(gè)數(shù)據(jù)包經(jīng)過其本地網(wǎng)絡(luò)時(shí),設(shè)備就會(huì)宣布它被記錄了下來。如果一個(gè)純文本數(shù)據(jù)包被截獲,其內(nèi)容將被大聲朗讀出來。”14.作品描述。如果說數(shù)據(jù)可視化是潛藏信息的再現(xiàn),那么“一起泄露”則毫不客氣地直述未經(jīng)過濾的真相。它去除了噪音,打敗了熵,所獲得的是純粹的信息。

④ 馬切爾 · 維希涅夫斯基(Maciej Wisniewski),《Netomat》,展覽現(xiàn)場(chǎng)?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

互聯(lián)網(wǎng)的到來似乎終于能夠?qū)崿F(xiàn)幾十年來所夢(mèng)想的那種遠(yuǎn)程信息的擁抱,藝術(shù)家們由衷地感到興奮與鼓舞。它不僅是去中心化網(wǎng)絡(luò)所帶來的一種雙向或通過多節(jié)點(diǎn)超鏈接進(jìn)行交流的方式,通過這種方式,博伊斯所說的“每個(gè)人都是藝術(shù)家”所蘊(yùn)含的那種新形式的自主性得以真正的實(shí)現(xiàn),或者說,現(xiàn)在每個(gè)人終于可以擁有他/她15分鐘的出名時(shí)刻。“網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)發(fā)生器”[net art generator,科妮莉亞· 索爾弗蘭克(Cornelia Sollfrank),1999]便是懷揣著這種愿景的經(jīng)典之作。2013年由赫維 · 格勞曼(Hervé Graumann)與馬修 · 凱魯比尼(Matthieu Cherubini)創(chuàng)作的“大畫家拉烏爾 · 比克特”(Raoul Pictor Mega Painter),將這一傳統(tǒng)更新到手機(jī)上。其在APP商店的口號(hào)是:“有了‘大畫家拉烏爾 · 比克特’,你可以隨時(shí)隨地進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作。”

⑤ 愛弗勒斯 · 皮普金(Everest Pipkin),《默認(rèn)文件名tv》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

⑥ 愛弗勒斯 · 皮普金(Everest Pipkin),《默認(rèn)文件名tv》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

① 科妮莉亞 · 索爾弗蘭克(Cornelia Sollfrank),《網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)發(fā)生器》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

在Instagram、YouTube、抖音、Facebook和微信統(tǒng)領(lǐng)一切的年代,線上社交網(wǎng)絡(luò)日益變得同質(zhì)化,也是認(rèn)知資本主義得到最佳發(fā)揮的時(shí)代。在企業(yè)的審視下,消費(fèi)自由和民主成為最有利可圖的生意。郭城針對(duì)社交媒體所棲息的大環(huán)境提出質(zhì)詢。在“風(fēng)的驗(yàn)證”(2020)中,他將用戶上傳視頻中無形的風(fēng)力化為展廳物理空間中的實(shí)體感官體驗(yàn)——風(fēng)扇吹出的風(fēng)與視頻影像中的風(fēng),方向統(tǒng)一。在這個(gè)現(xiàn)實(shí)不比虛擬更真的世界里,這是一個(gè)具有啟發(fā)性的姿態(tài),將蕓蕓大眾編織進(jìn)一場(chǎng)可能正在形成的風(fēng)暴。

② 赫維 · 格勞曼&馬修 · 凱魯比尼(Hervé Graumann & Matthieu Cherubini),《大畫家拉烏爾 · 比克特》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

③ 勞倫 · 李 · 麥卡錫(Lauren Lee McCarthy),《后會(huì)有期》,展覽現(xiàn)場(chǎng)?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

④ 勞倫 · 李 · 麥卡錫(Lauren Lee McCarthy),《后會(huì)有期》,展覽現(xiàn)場(chǎng)?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

⑤ 里昂 · 埃克特&維塔斯 · 揚(yáng)卡烏什卡斯(Leon Eckert & Vytas Jankauskas),《一起泄露》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

⑥ 陳朋朋、劉行、梁葒、徐昊旻、趙華,《巖間瘴氣》,展覽現(xiàn)場(chǎng) ?藝術(shù)家,圖片由新時(shí)線媒體藝術(shù)中心惠允

勞倫 · 李 · 麥卡錫(Lauren Lee McCarthy)與凱 爾 ·麥克唐納(Kyle McDonald)合作發(fā)布了一款具有“跟蹤、分析和自動(dòng)管理人際關(guān)系”功能的產(chǎn)品15. https://lauren-mccarthy.com/pplkpr. accessed 10/18/2020.。應(yīng)用軟件“pplkpr”(2015)能夠輕易地將個(gè)人的社交生活自動(dòng)化。就像她的許多作品那樣,在過分樂觀的期待——技術(shù)優(yōu)化生活——之中往往注入了對(duì)其所宣揚(yáng)之事物的諷刺和抨擊。同樣,在“后會(huì)有期”(Later Date)中,在她表面的憂慮和傷感下是一種機(jī)智和希冀,正是這種“古怪、可愛和有趣”(與哈爾 · 福斯特的嚴(yán)肅處方正相反),如倪茜安(Sianne Ngai)在其2012年出版的《我們的審美類別》一書中所言,是對(duì)新的現(xiàn)實(shí)批評(píng)的審美補(bǔ)充。1994年8月4日,當(dāng)希斯 · 邦廷(Heath Bunting)通過電子郵件邀請(qǐng)人們從世界各地打來電話,去阻斷倫敦國王十字車站的日常運(yùn)作時(shí),似乎使人想到約翰 · 凱奇(John Cage)1966年野心心勃勃的“第七變奏曲”(Variation VII)項(xiàng)目。表演期間,凱奇將十條電話線設(shè)置在紐約市的不同地點(diǎn),傳入的語音與軍械庫“九個(gè)夜晚”(9 Evenings)現(xiàn)場(chǎng)其它機(jī)械聲響(攪拌機(jī)、榨汁機(jī)、風(fēng)扇)、環(huán)境聲響(蓋革計(jì)),以及通過傳感器的表演者的生理聲音(脈沖發(fā)生器)混合并放大播放。16. http://www.medienkunstnetz.de/works/variations-vii/; https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=272. accessed 10/18/2020.當(dāng)然,邦廷的設(shè)置遠(yuǎn)沒有凱奇的復(fù)雜,目的也不同。它預(yù)示著網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)從一開始就不僅僅是發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)瀏覽器上的,而是涵蓋一個(gè)更加寬廣的操作范圍,盡管在那個(gè)年代,網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)大多僅限于瀏覽器窗口。今天,我們?cè)桨l(fā)理解到網(wǎng)絡(luò)是一層共生之膜,它連接著機(jī)器與血管,與延伸的河流和土地對(duì)話,攔截著風(fēng)雨,滲入有形無形之物。網(wǎng)絡(luò)將硅與肉結(jié)合,從有機(jī)物穿越到無機(jī)物,將人類與非人類融合,一切都在融匯共通中。新一代的藝術(shù)家對(duì)我們所處的不穩(wěn)定的后人類狀況尤為敏感,并以此進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作。由線上用戶觸發(fā)的復(fù)雜裝置[有著一個(gè)不怎么優(yōu)雅的名稱“巖間瘴氣”(陳朋朋、劉行、梁葒、徐昊旻、趙華,2020)]會(huì)反向影響瀏覽器的行為,這正是綿延于身體和網(wǎng)絡(luò)中人機(jī)互為依存的特征,就像卡里 ·沃爾夫(Cary Wolfe)的后人類闡述所言:

它(后人類)既在人本主義之前,也在其之后:

所謂之前,它指出了人不僅體現(xiàn)和嵌入在生物世界中,也在技術(shù)世界中,人作為動(dòng)物與工具的技術(shù)性和外部檔案機(jī)制進(jìn)行著共同的假肢性進(jìn)化……所謂之后,它命名了一個(gè)具有歷史性的時(shí)刻,身在其中的人類因其與技術(shù)、醫(yī)療、信息和經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)中的交疊,使得去人類中心化日漸無法忽視。17. 卡里 · 沃爾夫, 《什么是后人類主義》,明尼蘇達(dá)大學(xué)出版社,2010年,第XV頁。

1999年,卡爾斯魯厄藝術(shù)與媒體中心| ZKM在“網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)的終結(jié)”之后舉辦了一場(chǎng)具有前瞻性的、名為“網(wǎng)絡(luò)_狀況”(net_condition)的展覽,而絕大部分藝術(shù)機(jī)構(gòu)才剛醒悟到一個(gè)由網(wǎng)絡(luò)定義的新時(shí)代已經(jīng)到來。今天,網(wǎng)絡(luò)狀況已然成為一種永久狀況,這是一種后人類狀況,網(wǎng)絡(luò)狀況則是其循環(huán)和呼吸的先決條件。在一個(gè)受困于大流行病毒和虛假信息的世界中,在一個(gè)因資本的貪婪行將破產(chǎn)的世界里,在一個(gè)充滿動(dòng)蕩和危機(jī)、并在人工智能加速下的庫茲韋利亞式超人奇點(diǎn)的前饋預(yù)測(cè)的世界中,在一個(gè)洋溢著激情和救贖、無處不使人回想起先鋒派得以萌生的世界里,網(wǎng)絡(luò)藝術(shù),這個(gè)20世紀(jì)最后的前衛(wèi)藝術(shù),也許將會(huì)在這個(gè)“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”上,再次懷揣唐吉訶德式的無畏,帶著一點(diǎn)嬉戲,一點(diǎn)騷動(dòng),用行動(dòng),以美的名義,經(jīng)由側(cè)道,再一次從邊緣出發(fā)去重塑歷史。