抗戰時期桂林美展的美育價值探析

—— 從1937年到1944年

文|馮藝 (廣西藝術學院 廣西 南寧 540000)

自1937年“七七事變”后,抗日戰爭全面爆發,民族斗爭成為當時中國社會共同努力和奮斗的目標,中國文藝的重心也隨之轉向抗日救亡運動。1938年10月,武漢、廣州、上海相繼失守,集中在漢、粵甚至是全國各地的文化人士紛紛開始逃難,分散遷移到作為抗戰后方主要據點的重慶、桂林和昆明,形成一股強大的抗日美術文化力量。在1937至1944這將近八年的時間里,桂林以其得天獨厚的地域優勢、優美的自然風光、寬松的政治環境、發達的文化教育吸引了大批文人雅士避難,并持續展開文藝創作活動,給桂林帶來豐富的藝術文化資源,極大推動了廣西藝術教育的進步。這一時期,桂林人文薈萃,文化活動空前繁盛,形成了前所未有蓬勃興旺的中國抗日救亡運動,與重慶、延安一起成為中國抗戰時期美術教育的主要陣地。

據統計,抗戰期間先后途經或暫住桂林的美術家多達250多名,有徐悲鴻、張安治、何香凝、葉淺予、李樺、豐子愷、張大千、廖冰兄、劉建庵、關山月、陽太陽、林半覺、帥礎堅、丁聰等人,他們抱著“藝術救亡”的理想,在桂林大力舉辦美術展覽、成立美術團體、興辦教育機構、宣傳組織抗戰、普及藝術教育(講座、寫生等),為戰時廣西抗日救亡、培養藝術師資、興建美術事業、提高人文素養等做出了巨大貢獻,奠定了20世紀廣西美育事業發展的基礎。

一、桂林戰時美展舉辦的社會歷史語境

通讀史料和文獻可得知,抗戰時期的桂林即使創辦了許多藝術社團、機構和藝術創作課程等,但其最終還是普遍以美術展覽作為最主要的美育宣傳活動,以此面向社會大眾、檢驗學習成果、宣傳動員抗戰、交流共享經驗。這一由西方傳入的藝術傳播媒介,用其多元豐富、生動逼真、淺顯易懂的特性改變了中國人的審美視覺經驗和繪畫欣賞方法,成為抗戰時期影響最大的宣傳平臺和手段,肩負著服務抗戰、教育和動員大眾、喚起群眾民族精神的時代重任,在當下環境中具有組織和發展的必要性。

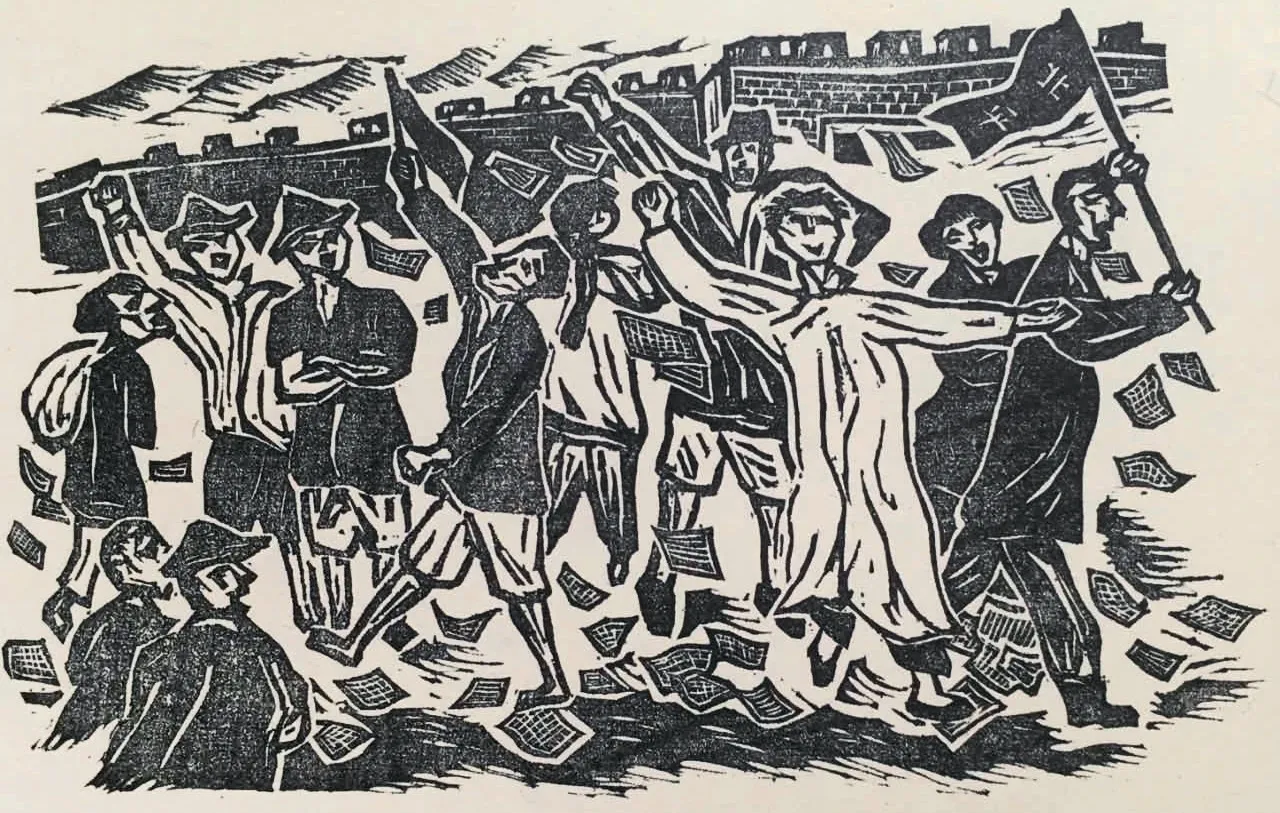

① 李樺,《怒吼吧,中國!》,木刻,1935年

(一)“藝術救國”——宣傳組織抗戰

任何藝術都是時代的產物,縱觀抗戰之前的桂林美術展覽,展出的作品題材不外乎都是山水人物、花鳥魚蟲等祥和之物1.馮艷:《抗戰烽火中的桂林美術展覽研究》,廣西藝術學院,2011年。。自“七七事變”后,隆隆的戰火包圍著城市,民族生存的危機感空前降臨,硝煙彌漫的前線、抗日救亡的吶喊、民不聊生的社會環境時時刻刻提醒著藝術家們要擔起“救亡圖存”的使命,把手中的畫筆和繪畫作品作為鋒利的武器,團結上下、統一戰線,謳歌偉大的抗日精神。他們充分認識到:“中國能夠戰勝日本,不僅是靠武力,也還需要政治的宣傳,所以繪畫給予日本帝國主義的打擊是和飛機大炮給予的打擊一樣重要的!”2.《中國繪畫工作者同人致蘇聯同志書》,《工作與學習 · 漫畫與木刻》,1939 年第 1 期。因此,藝術家們需要通過美術展覽這種靈活生動、直觀有效的形式將一幅幅反映中華民族英雄奮勇抗戰、揭露日本侵略者丑惡罪行、體現優秀民族精神的美術作品呈現在社會大眾面前,感染群眾、喚起人民的愛國激情與抗爭意識,宣傳、鼓動民眾參與抗戰,從而達到“藝術救國”的目的。該時期的藝術為迎合時代發展需要,不免淪為宣傳政治、服務政治的工具,呈現出功利化的一面。段,美術是直觀形象的藝術,具有快速傳遞信息、直觀感知教育的功用,該時期中的抗戰宣傳需求、學術思想滲透、藝術樣式探索、人們的情緒釋放都能通過繪畫美術作品呈現出來,并以展覽的形式傳遞給社會大眾。其實,中國早期的專業美術院校自誕生之初便以舉辦美展作為重要的教學手段,并在蔡元培“美育救國思想”的極力推崇和倡導下獲得全國性的發展和興盛。他們認為:“學校美術成績展覽既促進了各學校藝術教育的改良和發展,又把學校藝術教育的力量滲透到社會之中,引發人們對藝術的興趣,培養和提高藝術審美能力,‘使得學校之勢力伸張于外界,而使社會全般之人民于不知不識之間默然以受其感化乎’,能夠使‘社會家庭學校三者均得受其影響而有所進化。’”3.文嘉琳:《中國近現代美術展覽會研究》,廣州:華南師范大學碩士學位論文,2007年。專業院校舉辦美展,為學生藝術學習成績與學校教學成果提供了展示的舞臺,也為宣傳藝術主張、聯動社會教育拓寬了渠道和思路。可以說,當時的美術展覽促成了學校美育與社會美育的有機聯動和共建。

② 丁聰,《全面抗戰》,木刻,載《戰事畫刊》1937年第7期,第8-9頁

(二)“發展藝術”——促進美術事業建設

20世紀二三十年代我國美術界進入到一個摸索階

① 黃新波,《他并沒有死去》,黑白木刻,1941年

不止是專業院校,面向社會的藝術社團、機構、政府、個人藝術家等也熱衷于舉辦美術展覽會。據統計,桂林地區自1937年7月至1944年6月間共舉辦大大小小的各類美術展覽250余次4.朱亮亮:《抗日戰爭中的救國美術展覽》,中國國家博物館館刊,2017年第4期,第148-154頁。,最多時一個月內甚至有十數個畫展同時或者先后舉行,讓人民群眾與美術工作者在展覽中學習新東西、傳授新技能、開拓新視野、交流新經驗、形成新風格、生成新追求,又以展覽模式評價反哺自身,審視、反思自己的藝術發展方向,不斷進步,不斷深化,以美術展覽為媒介,從學術思潮、創作技法、意蘊傳遞、作用功能、組織教學、人才培養、評價方式等多方面“發展藝術”,共同推進美術事業的建設和繁榮。

② 黃新波,《開拓者》,木刻,1940年,載《抗日戰爭美術圖史》第85頁

(三)“藝術謀生”——保障生存、創作物質基礎

抗戰以前,桂林是個只有6萬多人口的小鎮,但隨著北平、上海、南京等多地的淪陷,大批難民涌入該地,一時之間,桂林人口劇增,物價飛漲,人們生活條件極為艱苦,城內城外紛紛搭建起大量的棚屋。從1937年到1941年,桂林人口由8萬人急增至23萬人,到了1944年更是增加到30萬人之多5.馮艷:《抗戰烽火中的桂林美術展覽研究》,廣西藝術學院,2011年。。“一間簡陋的棚屋內,往往居住生活著幾個乃至十幾個人”,“許多人衣不蔽體,食不果腹,勉勉強強維持著生存,其中包括大量的美術界人士”6.李普文:《桂林抗戰美術家生存狀態一瞥》,《藝術探索》2010年6月第24卷第3期,第5-6頁。。木刻家黃新波的女兒黃元在一片文章中寫道:“那時候大家都很窮,新波、劉建庵、賴少其同睡在一張竹床上,同蓋一張被子,生活極其艱苦。劉建庵患肺結核又無條件治療……有時達到揭不開鍋的境地,最后只好把自己的木刻原版劈開當柴燒。對于一個木刻家,這是毀了他的心血,毀了他的武器。”7. 黃元:《一個版畫家的戰斗歷程—記我爸爸黃新波在桂林的片斷》,見潘其波、王斌等編:《桂林文化城記事》,漓江出版社,1984年,第170頁。顛沛流離的抗戰生活,讓這些藝術家在生存窘迫的環境下更難以支撐繪畫所需的畫布、畫料、畫筆之類的工具和材料,但這并沒有磨滅美術家們的創作激情,反而促使他們通過畫展賣畫、銷售畫展門票、繪畫義賣眾籌這條道路來實施經濟補貼,維持他們的日常生活和創作,繼而更加踴躍地全身心投入到抗戰的洪流中,實現“藝術謀生”的目的。美術家的生存、創作材料的購置、社團機構的組建、寫生活動的差旅,以及救助難民生活、支援工兵的需要,迫使藝術工作者們必須積極地進行美術創作、舉辦美術展覽,解決生活和創作上的窘境,藝術不得不走上商業化的道路。

二、桂林抗戰時期多元的美術展覽組織形式

美術展覽作為文化藝術活動,是一種極具開放性、直觀性、發散性、普適性的文化傳播方式,其流動性強,參與人數多、影響廣泛迅速,是弘揚民族精神、傳播抗戰思想的戰斗利器,被稱為“文藝的輕騎兵”。抗戰期間,桂林進步美術界十分重視美術展覽,在桂林文化城舉辦了大量的美術展覽會,展覽品類眾多、形式眾多,使藝術能夠通過這些展覽將個人、社團、學校、社會以及國家有效捏合在一起,實現中國美術審美現代性和社會現代性的雙重意義。

③ 賴少其,《民族的呼聲》,10.6×17cm,木刻,1940年

(一)基于個人自發的美術展覽

文獻指出,桂林大部分的美術展覽都是由個人自發舉辦的,占當時美展總比的48%(116個),特別是在太平洋戰爭之后的1942-1944年間里,美術家的個人展覽更是如雨后春筍般不斷涌出,成為戰時美展的中堅力量。星火燎原,群星薈萃,徐悲鴻、張安治、馬萬里、陽太陽、關山月、豐子愷、李樺、鄭明虹等多位知名藝術家都在桂林舉辦過個展,如1937年7月16日的“李樺先生第二次木刻展”、1937年10月27日的“陽太陽個人畫展”、1938年6月24-26日的“招權個人攝影展覽”(展品有風景、靜物、生活、人像等100余幅)、1938年7月17-23日的“馬萬里書畫篆刻展覽”(內容有山水、花卉、果品、蟲鳥、印存、對聯等)等等。他們或展示、或義賣、或紀念、或宣傳、或交流,通過個展呈現個人獨特的藝術思潮、創作風格、生活態度與民族精神,不斷挖掘作品的深層含義,探尋主題規律,適應社會需要,為中國抗戰藝術史留下了大量的優秀作品和藝術精神,發揮了美育楷模的作用,推動了桂林美術事業的發展。

④ 賴少其,《抗戰門神》,套色木刻,1939年,載香港《良友》1939年第141期

(二)由專業社團組織的美術展覽

抗戰時期,為調動廣大人民群眾的抗戰愛國熱情,團結社會各界力量積極展開抗日救亡運動,桂林成立了大量的專業藝術社團,組織了大量的美術作品展覽,其中較為有名的社團有廣西美術會、春秋畫社、廣西省立藝術館美術部、桂林美術工作室、集美書畫社、廣西版畫研究會、紫金藝舍、中國木刻研究會桂林分會等等。它們由數量龐大的美術界人士和美術團體組成,所舉辦的畫展具有規模大、貢獻大、影響大、聯合性、綜合化的特點,如1937年8月22-24日,上海雅脫書畫社在西湖酒家舉行“旅行全國書畫展”,展出石濤、吳昌碩、劉石庵、高其佩、曾國藩等藝術名家作品200幅。1938年1月28日,國防藝術社和廣西美術會在桂林美術學院舉辦“廣西全省美術展覽會”,展出油畫、漫畫、版畫、國畫、攝影、書法、圖案等作品共500多件,分8個教室陳列,連展6天,并于展后義賣支援抗戰。1939年10月19日,中華全國木刻界抗敵協會在樂群社禮堂舉辦“魯迅紀念木刻展”,分西洋木刻、中國古代木刻、現代木刻三個部分,展出作品400余幅,以紀念中國木刻運動的發展8.馮艷:《抗戰時期桂林美術展覽紀事》,《藝術探索》,2012年第1期,第54-66頁。.。以及1944年4月8日省立藝術館舉辦的“廣西全省學生美展及美術界紀念美術節美展”等等。這些大型美術展覽,不僅是藝術家藝術征程上的總結與交流,更是對民族文化與民族精神的思考、繼承和發揚,使藝術從畫院和書齋走向展廳、走出社會,不斷產生積極的影響。

(三)由教育機構組織的美術展覽

抗戰大背景下,桂林美術教育事業空前活躍,紛紛建立起各種專門的美術學校和教育培訓機構,其中產生較大影響的有1938年建立的廣西藝術師資班、1942年的私立桂林榕門美專(原桂林美術專科學校)、1942年陽太陽創辦的初陽畫院,它們致力于培養優秀的藝術師資和人才,提高全省藝術工作者的創作能力,壯大藝術隊伍,發揚民族文化,以適應抗戰需要和美術事業發展。當時大大小小的中學和小學,也都熱衷于聯動社會舉辦各種靈活多樣的美術展覽會。如1938-1943年藝術師資訓練班各期的結業展覽;1938年7月3日桂林初中在圖音教室舉辦漫畫、作文、地圖、農業、常識等各科成績展;1940年2月23日藝師班舉行“圖案、勞作成績展覽”;1941年4月12日藝師班在正陽樓舉辦“興安寫生創作展”,展出途中速寫、油畫、水彩畫、粉畫共60多幅;1944年1月16日培仁小學暨幼兒園舉行學生美術勞作成績展。它們以畢業(結業)展、學生習作成績交流展、師生寫生創作展、抗日宣傳展四種類型為主,作為藝術教育重要的教學方式,來檢驗教學成果、弘揚愛國主義教育、宣傳動員抗戰,體現出當時的美術教育在追求教學質量和技藝訓練的同時,更堅持為抗戰服務、緊扣時代脈搏的原則。

(四)政府性機構組織的美術展覽

在桂林,新桂系積極抗日,實行較為開明的文化政策,對街頭畫展表示重視和支持,充分鼓勵讓美術走向街頭田間、發揮自身宣傳、教育、發動群眾、喚起民眾民族激情的職能,自覺擔負起救亡的使命9.李晨輝:《抗戰期間廣西藝術師資訓練班的美術教育活動》,《藝術探索》,2010年第2期,14-21頁。。由此,廣西省立音樂戲劇館、國民政府軍事委員會成立的抗戰漫畫宣傳隊(以郭沫若為首)等政府性機構,聯動社會各界藝術團體和組織,積極舉辦街頭宣傳畫展、圩集漫畫展等新型室外展覽,把美術送入田間地頭,送進民間千家萬戶,這不僅降低了對展覽場地的要求,更便于移動和收藏,具有流動性和臨時性的特點,大大提高了抗戰宣傳的效應。如1940年3月3日廣西省立音樂戲劇館創辦的具有固定展覽周期和場所的《十日畫報》街頭展,“在桂林十字街有一塊高大的廣告牌,就是藝術館美術部的一個美術宣傳陣地,最初十天一期,其后為了適應抗戰形勢的需要,改為每周一期,內容有每周大事、戰時常識、抗戰故事、街頭文藝等,圖文并茂,從未間斷,吸引不少觀眾。”10.李晨輝:《抗戰期間廣西藝術師資訓練班的美術教育活動》,《藝術探索》,2010年第2期,14-21頁。1941年初,廣西藝術師資班舉辦規模較大的“抗日街頭畫展”,展出宣傳畫、漫畫、木刻、連環畫等200多幅作品,用活動畫架從桂西路陳列到十字街,聯展三天,觀眾很多,后又巡回到南門、北門、西門繼續展出,發揮了很大的宣傳作用11.龍廷壩:《回憶抗戰期間桂林的美術活動》,楊益群編著:《抗戰時期桂林美術運動》,漓江出版社,1995年,第624- 629頁。。此類街頭展覽直觀生動、內容豐富、深入人心,成為抗戰時期最為有效的抗日宣傳手段。

三、桂林抗戰時期美術展覽的價值與功用

可以看出,抗戰時期桂林文化城所舉辦的美術展覽內容多元、形式多樣,堅守“藝術救國”的宗旨,將美術教學與宣傳相結合、學校教育與社會教化相結合、作品內容與歷史情境相結合,緊扣時代需要、配合抗戰洪流,加強了美術與人、與社會的互動和交流,使之產生了巨大的社會影響和效應,側面印證了社會文化之進步。藝術家可以通過美展傳達抗戰思想、記錄戰時文化、傳遞戰場消息、傳播必勝信念,也正是這些最直觀的表達以及呈現,使得各種文化層次和教育水平的民眾能夠理解藝術作品的內涵,積極團結參與抗戰,實現真正意義上的全民、全社會的美術愛國主義教育運動,發揮不同層面的價值與功用。

(一)宣傳愛國主義精神,推動各方全面抗戰

在《音樂與美術》中有文章說到:“藝術就是直接以宣傳方式把握敵方軍事、政治、經濟、文化等等的弱點,并表現我國種種光榮奮斗,提高自己作戰的情緒,使人民對抗戰有深切的認識。”12.適宜:《藝術與戰爭》,《音樂與美術》,1940年第1期,第2頁。與抗戰之前的桂林美展作品相比,戰時桂林美展更多是表現“國仇家恨兩相侵”的主題,且據史料記載,在當時250余次的美展里,用作宣傳抗戰和募款勞軍的展覽就有150多次,它們把美術作為工具和武器,從精神、寓意、物質上不斷宣傳與支援抗戰。

1.精神上,增強人民抗戰意識

1939年3月6日,以廖冰兄、黃茅等組成的漫畫宣傳隊到全州、零陵等地舉辦“漫畫巡回展覽”,后返回桂林,其中廖冰兄創作的《抗戰必勝》連環畫,通俗易懂,深得群眾歡迎13.馮艷 :《抗戰時期桂林美術展覽紀事》,《藝術探索》,2012 年第 1 期。。還有各種各樣的“抗戰漫畫展”“抗敵宣傳流動畫展”“戰地寫生素描展”,以及《在瞭望中的民族》《戰友》《怒焰》(出于1937年7月16日的“李樺先生第二次木刻展”)等美術作品,不斷為人民、藝術家、戰時社會架起心靈與情感的橋梁,傳遞愛國主義正能量,從意志和精神上點燃全民抗戰的激昂情緒,促進社會的空前團結。正如當時一位普通觀眾所表達的那樣:“我不懂木刻,甚至不懂繪畫,然而作為一個觀眾的感想,是多少有一點的……給我印象是只有木刻最接近現實,最真實地反映了現實。”14.田仲濟 :《最現實的藝術》,《新蜀報》,1944年1月25日。

2.寓意上,抨擊戰時丑惡罪行

當時規模較大、影響較廣的抗戰美展有1940年5月20日廣西省立藝術館主辦的“戰時美展”;1940年10月20日由中華木刻界抗敵協會主辦的“中國木刻十年紀念展覽會”;1942年由郁風、新波等主辦的“香港受難”主題畫展15.李晨輝:《抗戰期間廣西藝術師資訓練班的美術教育活動》,《藝術探索》,2010年第2期,第14-21頁。。還有《七七抗戰紀念木刻展》《魯迅逝世三周年紀念木刻展》等等,它們通過大量的美術作品展現我國軍民抗日斗爭的艱苦紀實,揭露日寇暴行,諷刺漢奸賣國賊,強烈抨擊和控訴這些丑陋形態。如龍廷壩和盧巨川創作《未泯的良心》《炸后四會街》,以連續木刻揭露、痛斥日本侵略者的強盜行徑,展現對敵人的刻骨仇恨。余所亞用《前線馬瘦,后方豬肥》《消夏圖》《他說:“為抗戰祝福”》等漫畫揭示國民黨頑固派及貪官污吏的黑暗統治,另有劉建庵《團結抗戰,困死敵人》《法西斯的存在,就是人類的毀滅》對日本法西斯的諷刺,以及《汪精衛的變》《汪精衛裝腔作勢,丑態百出》等作品對汪精衛丑惡嘴臉的勾勒。這些美術作品,或鋒芒畢露,或寓意深刻,畫面極富震撼性與號召力,不斷對民眾產生視覺沖擊力和精神感染力,激勵更多人為民族的生存和解放而戰斗。

3.物質上,募捐援助抗戰

葉淺予,《逃出香港》,水墨畫,1941-1942年

①《第二次全國木刻流動展覽會作品選刊》,原刊《良友》第121期

1938年,廣西全省美術展覽會在報紙上刊登征稿啟事,啟事中明確提出:“此次參展作品價格由出品者自定,售出后本會得抽出百分之五十捐作慰勞前方抗敵將士之用。”16.《廣西全省美術展覽會征求作品啟示》,《廣西日報》,1938年第1期,第3頁。而著名美術家徐悲鴻先生也常常拿出其繪畫精品捐贈給各種各樣的義賣畫展,并于1938年底特地離桂遠涉重洋,經香港到新加坡等地辦畫展,募款抗戰救災,僅1940年8月一次便匯國幣二千元,送廣西抗敵后援會作前線戰士添寒衣之用,充分展現其高度的愛國主義精神17.馮艷:《抗戰烽火中的桂林美術展覽研究》,廣西藝術學院,2011年。。1939年6月25日,廣西美術會和紫金藝社在樂群社聯合舉辦“濟難募捐美展”,展覽及義賣4天,除展覽會開銷外,凈余500余元,全數支援難民18.馮艷 :《抗戰時期桂林美術展覽紀事》,《藝術探索》,2012 年第 1 期。。以及1940年9月9日,桂林美術界在藝術師資班禮堂舉行紀念會,并當場舉行畫像及金石書畫義賣,每張肖像畫價三元,共得六十七元,用于前方將士制衣19.馮艷:《抗戰烽火中的桂林美術展覽研究》,廣西藝術學院碩士論文,2011年。,等等。這樣的畫展在抗戰時期的桂林數不勝數,或救助災民、或支援前線,也有用作籌建學校和工作室、為寫生活動謀差旅費的。可以說,這樣的展覽形式,既達到了宣傳的效果,又切實做到了“有錢出錢,有力出力”的抗戰理念,為前方送去自己的綿薄之力,保障各方物質生存基礎。

(二)反映社會民生現實,拓寬創作思維視野

抗戰時期桂林的藝術創作十分強調寫生能力,現實主義是當下的絕對主流,他們把寫生作為深入民眾、深入戰地,走大眾化與民族化的重要路線,力求通過寫生作品和寫生展覽真實再現前線戰士的浴血奮戰、英勇犧牲,社會人民的顛沛流離、窮困潦倒、饑寒交迫,日寇奸賊的燒殺搶掠、殘暴橫行等慘烈場景,創作了一幅幅老百姓看得懂、社會需求鮮明的優秀作品,如陽太陽的《持槍的人》、劉建庵的《軍與民》《敵人來了》、張安治的《避難圖》《劫后孤女》、陳更新的《敵機轟炸后》等等,活生生展現了戰時社會的艱苦、悲憤、不幸、貧困,極大地鼓舞了人們的抗戰斗志和必勝決心。一時之間,美術家與藝術師生都達成了這樣的共識:“我們要借它(街頭美術)把美術交還給民眾,從民眾中間帶回我們要吸取的營養,豐富大眾美術的形式和內容,再交還給民眾。”20.楊冬:《美術大眾化運動的文化反思》,《文藝爭嗚》,2009年第2期,第156頁。他們奮力邁進“寫生”創作,走出教室,走向工廠,走向山野田間,甚至是戰場一線,樹木、漓江、房屋、村落、冠巖、煙火等觸目可及的事物,都可成為畫紙上的主角,遵循現實主義的基本原則,不斷擴充題材,走大眾化道路。在這一過程中,美術家們通過寫生練習造型能力,切身體會人生百態、了解藝術的生命價值。藝師班的教師黃養輝曾撰文說:“在叢山中寫生艱巨的交通筑路建設,把深山大谷里的艱苦筑路工程,用畫筆實地描寫下來,傳達給前后方廣大群眾,以喚起廣大群眾以更積極的精神物質及一切力量支援我們前線的艱苦抗戰。”21.黃養輝:《抗戰期間我在桂林的美術活動》,楊益群:《抗戰時期桂林美術運動》,漓江出版社,1995年,第733頁。就像謝曼萍在《談戰時美術》中寫的那樣:“戰時美術已經放棄唯美的創作而著重推動抗戰的力量表現……要以客觀的事實作為啟發群眾策動抗戰的要素。應以大眾的實際生活,社會情態的反應為出發。”22.謝曼萍:《談戰時美術》,《音樂與美術》,1941年第2期,第7頁。而陽太陽創辦的初陽畫院在教學上也十分重視寫生:“學院十分重視組織學生外出寫生,到社會生活中去汲取營養,啟發創作思路和激情。”23.林楊:《回憶桂林初陽美術學院》,《陽太陽藝術文集》,廣西美術出版社,1992年,第35頁。在這種意識形態下產生的美術作品與展覽,不但為中國繪畫開拓了一條新的路徑,使人得到很多新繪畫的教訓和經驗,更展現出當時藝術對“力”的表現以及對“壯美與崇高”的呼吁和追求,為抗戰宣傳和美術事業的發展起到重要的價值引領作用。

② 劉建庵《最后的吼聲》(木刻)1939年,載自《抗戰爭美術圖史》第84頁

(三)書寫抗戰文化歷史,積累寶貴藝術財富

“美術展覽作為傳播和接受美術作品的重要手段,既是作品走向社會的關鍵,也是美術發展歷程的記錄”24.文嘉琳:《論近代中國美術展覽會與中國美術的近代化》,《藝術探索》,2007年第2期,第26-30頁。。自1937年7月抗日戰爭全面爆發伊始,神州大地處處是怒吼,大好山河遍地燃烽火,截至1944年秋天,這將近八年的浴血憤戰,不僅是中華民族反抗外敵侵略斗爭史上壯偉的一幕,也是中國美術史燦爛的一篇。在八年血與火的交織里,藝術家們不畏強暴、不怕犧牲,譜寫出一幅幅壯麗華美的愛國詩篇,留下了諸多優秀傳世的抗戰美術作品,它們是技藝的傳承,更是歷史的記錄,為桂林這個千年古城的歷史文化刻下了輝煌的一筆。縱觀這些杰出精良的歷史展覽,以及記錄詳實的史料,我們可以從中發現美育思潮的源頭,體味抗戰文化的精髓,感悟抗戰精神的堅毅。它們以真實反映抗戰社會現實和揭露戰爭黑暗為題材,不斷在美術作品中滲透強烈的啟蒙和救亡精神,揭露當時美展在面對國破家亡的慘烈狀況時,將關注的目光投向了民族的命運、社會的前途、現實的改造和人性的剖析,使之富含“人文深度”與“思想沖擊力”,實現戰時美展民族、階級、社會和時代“意識”上的覺醒,為中國美術帶來了史無前例的精神體驗和文化轉型,如李樺的《爸爸我也要打鬼子去》、黃新波的《廣西婦女起來保衛西南》、陽太陽的《女戰士》等等。這些作品不僅在抗戰時起到積極的宣傳作用,且為后來的美術創作、美術精神、美術理念留下了許多值得借鑒的寶貴經驗,而后世亦能透過作品中呈現的悲壯與艱苦,受到愛國主義精神的鼓舞,進而提高審美認知經驗、增強審美感悟體驗,隨之喚醒作為中國人的歷史使命感和社會責任感,對這段光輝歷程中的美術發展作歷史重構和文化反思,促進當代美育事業的繁榮和興盛。

四、基于桂林戰時美展的當代美育啟示

誠然,藝術早在民國時期就被賦予培養美感,涵養精神的作用,以蔡元培、劉海粟、林風眠、徐悲鴻為代表的眾多藝術家大力肯定美術展覽的現實啟蒙價值,把美展作為以藝術改造社會的突破點,認為美展是文化教育和美育實施的重要辦法。因此,抗戰時期的桂林美術展覽即使在時局的逼迫下不得不走向政治化和商業化的道路,但本質上藝術家們也是希望以美術提高社會大眾的精神文化素養、潔化其品格,使之通過藝術的教育,生成源源不斷的想象力、創造力與生命力。正如我國著名的中國繪畫史論家、中國畫家、美術教育家俞劍華先生在評價美術展覽的教育意義時所說:“多開美術展覽會,接近美術的人自然多,可以洗滌社會的污濁,美化人生的品德,使接受學校美術教育以外的人與美術多一點相守,提高社會對美術的評價,促成美術風氣的風行。這就是普及性美術教育。”25.謝凌云:《民國時期廣西書法教育研究》,廣西師范大學碩士論文,2015年。美育本質上是一種情感教育和審美教育,它的目的在于以美的概念、美的思想、美的形象作用于人的感情,以情動人、陶養心靈,從而協調發展人類的各種能力(認識美、感受美、欣賞美、創造美),培養理想的人,具有個體塑造、社會整合、文化建構的功能,是當今全面發展教育中不可或缺的重要組成部分。而美術展覽是一種普及性的藝術教育,藝術教育又是美育實施的主要核心,基于上述對美育內涵的大體理解,筆者通過對書籍、文獻以及史料等的比較、觀察和分析,對抗戰時期桂林美展的美育價值進行了挖掘與呈現,希冀為當代美育的實施作出指導和貢獻。

首先,形式上,多元治學,多元共生,兼容并包。上世紀二三十年代,在蔡元培美育思想的感召下,個人展覽、學校與社團展覽、專題展覽廣泛地在各地舉辦,即使展覽之間存在風格和觀念上的差異,卻都是為了普及美育、促進社會美術運動的勃興,蔡元培認為,美術展覽是弘揚自由理念和文化精神的利器,能夠以民主的方式提高大眾素養、并純化其品格,通過各種展覽的星星之火,使中國的現代社會美育開始深入人心26.趙成清:《蔡元培與20世紀上半葉的中國現代美術展覽》,《美術學報》,2019年第4期,55-60頁。。其實,當時的這些展覽大多是對歐洲藝術沙龍或日本文展的模仿和發展,展覽對象、內容、目標、組織、程序常常處于含混不明的狀態。到了抗戰時期,美展的組織因素已相對明晰有序。對象上,針對社會所有人民,無論領導、學生、教師、農民、兒童、老人等都是展覽的對象;目的上,宣傳抗戰、交流和發展美術事業、義賣和募捐補貼生活;內容上,有漫畫、木刻、素描、連環畫、國畫、水彩、書法、金石;組織形式上有畢業展、成績展、勞作展、寫生展、街頭展、義賣展、聯合展等等,形成了各種形式和流派交融互補、相互吸收促進的多元共生、兼容并包之“和而不同”的美展文化生態。不僅如此,當時的美術創作除去為抗戰服務,還十分強調技巧的高明與嫻熟。師資班教師余德華認為:“如果要把題材或故事表現得逼真而感動人,沒有純熟的技巧,怎能做得到,而且拙劣的技巧反會把沉痛激奮的故事變得滑稽與詼諧……”27.徐德華:《美術到民間去的問題》,《音樂與美術》,1940年第2期,第7頁。張安治也說:“所謂藝術的表現,他的外衣是藝術的形式,他的媒介就是技巧……要想有高明的表現一定要有高明的技巧。”28.張安治:《繪畫的表現與技巧》,《音樂與美術》,1940年第1期,第5頁。體現出當時美展在著重“道”的傳遞的同時,更注重對“技”的深化,使之無論從藝術的探求還是精神的深度,都對當代美育產生了莫大的啟示。

其次,功用上,不盲從政治。抗戰時期,張安治以美術指導大眾為抗戰服務的同時,也讓學員重視美術具有的特殊的欣賞性和高雅性,使之不能丟棄美術修身養性與陶冶情操的藝術特質,不能只是政治的附庸,強調藝術風格與內在意蘊的并重、繪畫作品的民主思想性與藝術性的統一29.趙曉嬌,齊佳佳:《抗戰時期張安治對桂林美術教育的貢獻》,《榮寶齋》,2016年第8期,第150-155頁。。張安治說:“藝術……不是政治的奴隸。……藝術如果太傾向于黨派性,盲目地服從政治,正是對政治的一種不利,因為這樣將使政治失去了一個友人、一個監督者,僅僅占有一個庸仆。……藝術可以作為斗爭的工具,但它不是完全為了斗爭的,它的存在應當是為了愛撫。……美術作品可以有實用性,但它影響人類精神的價值更大。”30.張安治:《美丑是非隨筆》,《音樂與美術》,1941年第2期,第1-2頁。由此可見,美術盲目服從政治的危害是極大的,在當今的美育建設中,我們應保持藝術自身的特殊性和超功利性的獨立價值,聯系群眾現實、提倡民主思想、提高藝術思辨能力,并致力于用美術“講好中國故事”,用展覽“傳遞中國聲音”“展示中國形象”,以美展培養真善美的心靈,實現真善美的社會。

最后,思想上,涵養藝術思維,提高對藝術的熱枕。1938年豐子愷在中等學校藝術教員暑期講習班上曾講到:“藝術中的圖畫音樂,實用也不多,……然而學生非學不可,蓋欲借此涵養德性,使生活美化也。故藝術科的主要目的物不是一張畫一曲歌,而是其涵養之功。”31.豐子愷:《桂林藝術講話之三》,豐陳寶,豐一吟,豐元草編:《豐子愷文集:藝術卷(四)》,浙江文藝出版社,1990年,第22-26頁。余德華也說:“藝術在教育上本身也沒有多大的實用價值,他能提高感情生活,提高人類理想,能使人類感情與興趣得到正當的發展而有以創造,……完成人類真善美的健全人生,使人類生活進化至盡善盡美的境地。”32.徐德華:《申論藝術在教育上所占之重要性》,《音樂與美術》,1940年第1期,第3-6頁。在張安治、豐子愷之“藝術心”等主流教育思想的影響下,藝術的價值逐漸明晰:藝術是反映現實、寄托情感的一種文化,它通過借助一些手段或媒介,塑造形象、營造氛圍、怡情養性,從而給人一種美的感化、美的情操,潛移默化地美化生活、美化環境、美化精神、健全人格。使戰時美展不僅推進了“美術救國”之目的,更為學生以及群眾培養優美情操、高尚品德、啟發理想、激活創造等起到了意義非凡的作用,使之不斷提高對藝術的熱愛,涵養藝術思維,喚醒審美情趣,逐漸走向了生活的藝術化、社會的藝術化、人生的藝術化,為戰后廣西美育事業的興建奠定了堅實的發展基礎。

① 蔡迪支,《桂林緊急疏散》,黑白木刻,1945年

② 張長弓,《團結抗日》,木刻,1943年

③ 蔡迪支,《野火》,黑白木刻,1945年

結語

藝術師資班的教師徐德華認為:“美術并不是無用,它具有大的感人性,比文字,比詩歌,更能直接的傳達情感和內容……它的可作為發表的工具和感人性效力的偉大這一點,在文盲較多的中國,是更需要和更可利用的,我們應該重新估定它的社會政治價值,它不是專供有閑階級的欣賞娛悅,而該是大眾的教育工具,它可以代替語言文字,激發熱情。”33.徐德華:《美術到民間去的問題》,《音樂與美術》,1940年第2期,第7頁。因此,戰時美展作為“宣傳藝術”的手段之一,肩負著宣傳民眾、啟發民眾、教育民眾、組織民眾的重任,它們通過美術繪畫不斷向社會撒播革命火種,來喚醒民族興亡意識,號召人民團結起來同仇敵愾,并肩戰斗,具有宣傳政治的功利目的。即使這樣,我們也不能忽視美展對當時人民起到的美育作用,藝術在那個時期已經呈現出緊扣時代主題、適應社會需要、強調寫生、重視技巧與理論知識、關注藝術對人與社會的涵養功能的發展傾向。它以大量優秀的美術作品、多元豐富的組織形式、精彩紛呈的藝術氛圍、生動形象的精神意蘊持續感染著人民群眾,以美化人、以美育德,使人們在耳濡目染間接受審美教育、提高精神修養,潛移默化地改變著自身的文化思維和觀念立場。這不但大力推進了美術教育向廣泛性、多元性、普及性和深入性發展,豐富了中國現代的藝術教育形式,在抗戰美術發展史上刻下了濃墨重彩的一頁,更造就了戰時桂林社會文化的進步和繁榮,為日后廣西美育事業的興建提供了無數寶貴的參考和經驗,因而,我們需要廣大發揚和重視這種美展理念,不斷鼓動美展的暢旺和繁盛,勉力實現展覽美育之價值和功用。