與雪個同肝膽

——“渾無斧鑿痕 · 對話齊白石”展覽小記

文|陳薇 (江西南昌 八大山人紀念館 330031)

齊白石自己說:“白石與雪個同肝膽,不學而似。”亦自題:“青藤雪個遠凡胎,老缶衰年別有才。我欲九原為走狗,三家門下轉輪來。”這些名言大眾都已耳熟能詳。為了深入研究八大山人對齊白石的影響力,筆者試圖“以展覽的方式思考”,通過實物、作品的對照尋找八大山人對齊白石影響的蹤跡。八大山人紀念館和北京畫院精心策劃的展覽“渾無斧鑿痕·對話齊白石——北京畫院典藏作品展”,使觀者充分領略到中國畫的天然、本真、無雕琢痕跡,聚焦八大山人與齊白石藝術的對比,傳達中國寫意畫的精神內涵。此次展覽由八大山人紀念館、北京畫院主辦,將于2020年9月28日至2021年1月5日在八大山人紀念館真跡館展出。

一、展覽主題

本次展覽意在尋找八大山人與齊白石的藝術共性和淵源,同時上溯到中國畫的藝術精神,進而探索如何在學術研究的基礎上策劃展覽,利用展覽引發人們對當下中國畫的思考,從而激活新的研究方向。總體策展思路以八大山人與齊白石的藝術語言對比為主線,向大眾呈現齊白石學習八大山人的實證。展覽打破常規的時間軸展線,從展覽起點便拋出問題,引發觀眾思考,從而帶著問題去欣賞作品、找尋答案。此次策展思路緣起自八大山人早年題跋“渾無斧鑿痕”和齊白石早年自題“真有天然之趣”。“渾無斧鑿痕”出自八大山人早期作品《傳綮寫生冊——之十二玲瓏石》(順治十六年己亥,1695年),玲瓏石下方題識:擊碎須彌腰,折卻楞伽尾。渾無斧鑿痕,不是驚神鬼。此段題識是八大山人極為少見的隸書,風貌獨特。

① 八大山人,《傳綮寫生冊——之十二玲瓏石》,1659年,紙本墨筆,24.5×31.5cm,臺北故宮博物院藏,題識:擊碎須彌腰,折卻楞伽尾。渾無斧鑿痕,不是驚神鬼

題識為五言絕句,其中心題旨顯然落在:“渾無斧鑿痕”。整件作品筆墨自然,形象生動,沒有矯揉造作之氣,達到了“無斧鑿痕”的妙處。謝赫早在《古畫品錄》中贊美作畫的自然:“變巧不竭,若環之無端。”所謂繪畫的自然,除了繪畫技巧之外,更靠的是學養。藝術形式上的“渾無斧鑿痕”,強調不加修飾,內在與外表共存的拙與樸美,這是一種率真、誠厚之美,也是道家“天下莫能與之爭美”的一種自然屬性。八大山人的畫,放筆而來,好像天性如此,不像由人工擺布而成,看似不經意而又極經意,往往以經意之筆得不似之趣,正如齊白石老人說:“畫在似與不似之間。”關于畫“渾無斧鑿痕”之意,是作畫“自脫天地牢籠之手歸于自然。”正是符合“畫合自然趣”的原則。齊白石老人也有段題識:“真有天然之趣”。“真”即真心熱愛、追求藝術,“天然”即無雕琢、矯揉造作之氣,“趣”即中國畫特有的審美趣味與藝術格調。這與八大山人“渾無斧鑿痕”含義相吻合,所以,此次展覽名雖取自八大山人自題識,然與白石老人所追求的理念相通。這是八大山人與齊白石藝術的共性,亦是我們策展的初衷:以跨時空對話的形式,探尋八大山人與齊白石的藝術共性。

展覽圍繞八大山人與齊白石的藝術對比展開,以北京畫院所藏的齊白石藏品為基礎,選取了八大山人與齊白石極其相似的藝術語言進行對比,結合齊白石研究學者的最新成果,悉心考據文物文獻資料,以作品傳承風格為主線、將展覽劃分為“雪個同肝膽”“變法皆靈氣”“神似天然趣”三大單元,融學術性、藝術性、觀賞性為一體,較為全面地反映出齊白石受八大山人影響的風格形成軌跡。

二、策展思路

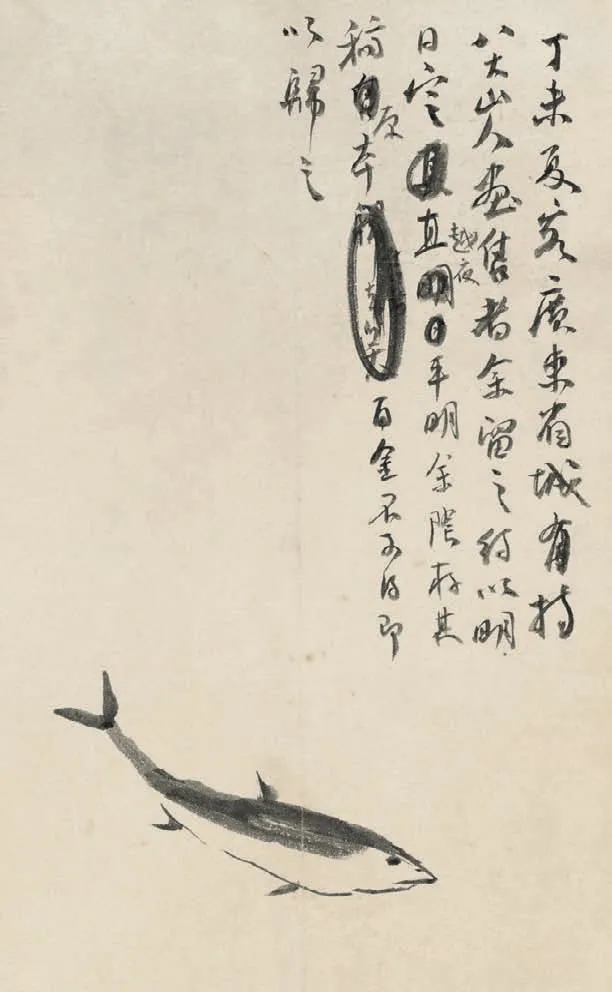

② 齊白石,《鵪鶉稿》,無年款,紙本墨筆、托片,24×36.5cm,北京畫院藏

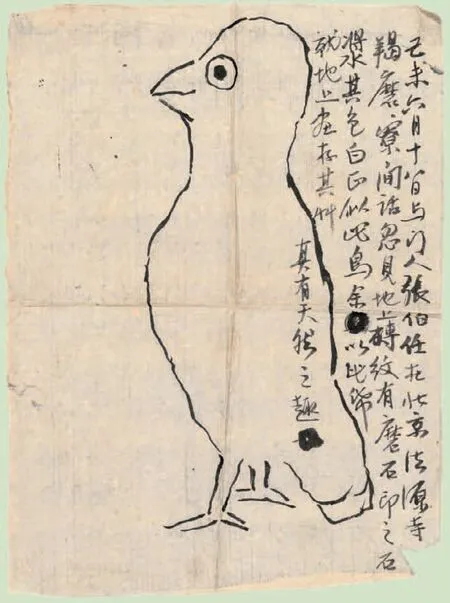

③ 齊白石,《真有天然之趣》,1919年,紙本墨筆,28×20.5cm,題款:己未六月十八日,與門人張伯任在北京法源寺磨寮閑話,忽見地上磚紋有磨石印之石漿,其色白,正似此鳥,余以此紙就地上畫存其草,真有天然之趣。

齊白石是從一名木工成長而來的偉大的人民藝術家。他早年為木工雕花匠,又四處奔波求學,中年外出游歷,五出五歸,得見八大山人真跡,心摹手追。衰年變法,創紅花墨葉一派,題材變化呈現時代精神。本次展覽一改以往以作品創作時間為主線的展陳方法,按照作品風格來劃分,呈現及探討齊白石與八大山人的關系。在展品選擇上,圍繞齊白石的藝術語言、手稿、題跋、書信等進行研究、策劃;展覽設“雪個同肝膽”“變法皆靈氣”“神似天然趣”三大篇章,共展出85件齊白石作品。采取齊白石與八大山人作品并置的展陳形式,以期厘清八大山人對齊白石的影響。

雪個同肝膽

早年從事過木匠、雕花匠的齊白石,作品畫風縝密工細、詩畫篆刻也逐漸成名。1899年,齊白石37歲。正月,經張仲飏介紹拜見王湘綺先生,十月正式拜王湘綺為師,經王湘綺熏陶引導,畫風逐漸走向簡括冷逸。齊白石40歲時開啟五出五歸,多游歷,實地觀察,得其中真諦。1904年,齊白石42歲,隨從王湘綺一道赴江西南昌,游滕王閣、百花洲等名勝,追尋八大山人足跡,得見摹寫八大山人原作。1906年,在欽州葆生家,齊白石一覽其收羅的名畫,諸如八大山人、徐青藤、金冬心等人作品真跡,皆被臨摹一遍,引發了思古之幽情。這段經歷讓齊白石深受八大山人筆墨精神的影響。

展覽第一篇章呈現齊白石學習八大山人的實證,其一是齊白石提及八大山人的自題作品和手稿,如《魚》《山水畫稿》《墨荷蜻蜓》《富貴平安》《擬八大墨鳥》《追摹八大小鴨》《擬八大鴨圖》《搔背稿》《搔背圖》《扶醉人歸圖》10件作品分別自題“丁未夏,客廣東省城,有持八大山人畫售者,……”“此八大山人稿也。庚申正月……”“一蓬一葉稍似八大山人,八大山人當其時愛者甚少,白石山人愛者頗多,未免慚愧也。”“自言曾觀過八大山人畫,一瓶插一牡丹,八尺紙之屏幅滿矣。余恐忘卻,擬畫此記之,非八大稿也。”“寄萍堂上老人胸橫朱雪個之時作。”“余四十一歲時客南昌,于某舊家得見朱雪個小鴨子之真本,”“往余遊江西,得見八大山人小冊畫雛鴨,……”“曾臨八大山人人物畫冊中有搔背翁,”“略用八大小冊本。”“用朱雪個本一笑”。《臨八大山人畫稿》《雙鉤八大山人本》《梅花稿》自題“八大山人本。”其二是齊白石繪畫風格臨習八大山人的作品。如《蝗蟲》《鵪鶉稿》等。這些齊白石對臨、背臨作品,證明了齊白石在向文人畫轉變的過程中,最大的參照即八大山人。這也是齊白石自道:“我是學習人家,不是模仿人家,學的是筆墨精神,不管外形像不像”的印證。

變法皆靈氣

“衰年變法”是齊白石對自己定居北京之后改變畫風而努力的稱謂,經過變法,齊白石藝術脫胎換骨,躋身于大家之列。齊白石一生朋友甚多,到北京結識陳師曾,并視為莫逆者,經其指點,衰年變法,齊白石脫開八大山人冷逸畫風,另辟蹊徑。齊白石自述:“我的畫,雖是追步八大山人,自謂頗得神似,但在北京,確是不很值錢的。師曾勸我出其新意,變通畫法,我聽了他的話,自創紅花墨葉的一派。”

第二篇章展示齊白石衰年變法,呈現齊白石題材變化及時代精神,及與八大山人藝術的差異。齊白石早年學習八大山人,筆墨極簡,但仍然保持著相對的形似,這是他自學雕花以來所追求的。白石衰年變法,首要一點就是擺脫形似,求得“超凡之趣”,這主要體現在花鳥領域學習對象由八大向吳昌碩的轉變。齊白石在這一時期“臨”的少,一般都是仔細玩味領會筆墨、構圖、色彩,吸取概括力、突出重點、大膽刪減。如《荷塘雙鴨》的鴨、《雁來紅鵪鶉》的鵪鶉,全用枯筆畫,筆力蒼勁,造型完全從八大山人中脫出。《文字三魚》的魚、《蝦》的蝦、《蒲蟹》的蟹,可看出似八大的痕跡,也一方面說明白齊白石開始新的探索,由“疏”轉向“密”,比如所畫的魚(將八大山人的魚復制為三條)。這時期的作品風格與八大山人疏簡、空靈、冷逸的風格不同,作品的某些局部如菊葉、雁來紅、桑葉、白菜等,都見吳氏筆法的蹤跡,尋求枝繁茂盛的趨勢,作品既有八大之簡、又有青藤之狂和吳昌碩之厚。

正所謂筆墨高下實為個人修養,看筆墨即可知其襟懷胸臆,又可窺見時代文化之衍變。齊白石與八大山人時代精神不同,恰逢盛世,其畫作飽含勞動人員和知識分子的品格,題材多為繪犁鋤簸箕、蝦蟹草蟲等,白菜、蟬、蠶等日常生活題材入畫,多了幾分生活氣息和趣味性。

①“渾無斧鑿痕·對話齊白石——北京畫院典藏作品展”展覽現場,2020年

②“渾無斧鑿痕·對話齊白石——北京畫院典藏作品展”展覽現場,2020年

神似天然趣

齊白石在《墨筆花果冊》題道:“予五十歲后之畫,冷逸如雪個,避亂世于京師。識者寡,友人曾勸其改造,信之,即一棄。今見此冊,殊堪自悔,年已八十五矣。乙酉,白石。”可見齊白石晚年亦在思考如何追隨八大山人的寫意精神。齊白石經衰年變法畫風轉變,但依然烙八大山人印痕,都采用大寫意技法,抒發自我情懷與真摯感受,筆墨造詣亦求形神兼備。白石求似與不似之間,“真”和“似”曾是他的追求。而衰年變法則要超越形似,要寫生而后寫意,寫意后再寫生,自能神形俱得。

展覽第三篇章綜述齊白石的藝術語言及其風格特征,繼續追隨八大山人的寫意精神。一是繪畫題材的延續。齊白石到晚年一直延用了八大山人繪畫母題,常用題材依然是荷、芭蕉、魚、鷹;作品從造型、構圖上都可找到八大山人的痕跡。二是筆墨精神的延伸。螃蟹、魚與八大山人所作雖略有差異,更為具象,但與八大山人的筆墨形式一致,富有寫意精神、富于趣味。而齊白石和八大山人的身世、氣質、傳承、筆墨風韻不同,晚年的齊白石早已不自覺的拋棄了八大冷逸風格,取其滋養,脫其軀殼,但齊白石終生都喜歡八大山人。齊白石曾說:“與八大山人同肝膽,不學而似。”齊白石不是僅從八大畫作中追尋天然趣味,而是自己對天然趣味感應,用文人畫寫意精神的筆墨形式,表達對天然情趣的感應,做到有筆有骨,有氣韻有詩意,有趣味有精神。

三、展覽服務

紀念館、博物館以研究、教育和欣賞為目的,公眾在紀念館感受藝術,是一種心靈的洗禮。紀念館在特有的空間里還原藝術,再回到公眾去,如今紀念館所承擔的責任,即構建親民的、有創意的服務方式,如導覽系統、線上展廳、展覽研討會、學術講座、宣教活動等等,將靜止的展覽活化,開闊了觀展視野,擴大了影響力。

以“渾無斧鑿痕·對話齊白石——北京畫院典藏作品展”為例,展覽在作品解讀的基礎上,通過對齊白石和八大山人作品進行并置、對比的形式,使觀者可以更為直觀地看到齊白石臨習八大山人的痕跡。同時,說明牌上的二維碼為觀眾提供了藏品解析、作品高清圖和語音講解等更加詳細的信息。通過數字化技術呈現的線上展廳,使觀眾可以在家觀展,使靜態的展覽活化。

展陳布置方面,首先映入眼簾的是高6米的電子屏,播放展覽宣傳片;移步至展廳的廊道,掛以巨幅“渾無斧鑿痕·對話齊白石”字樣的紗簾展墻輔助陳列烘托出展覽氣氛;同時,占地百平米的大廳為展覽的主要場景,已成為觀者的拍照打卡地;展廳內中央四面展墻圍繞,內設小型影像播放廳,觀者看完展品可進入靜靜欣賞齊白石紀錄片。直觀和具象的影像補充了室內展廳呈現的缺憾。展墻東側是齊白石年表,西側為齊白石提及八大山人的語錄和齊白石自題圖片:1948年,從日本留學回國的畫家李駱公攜一部日本出版的八大畫冊,請白石老人題記。北面展墻展出的是齊白石對臨與意臨八大山人的作品。新穎的展示形式與豐富的內容呈現,吸引了更多人走進展廳,創新了博物館文化服務形式,逐步提升了八大山人紀念館的專業性和影響力。

③ 齊白石,《真有天然之趣》,1919年,紙本墨筆,28×20.5cm,題款:己未六月十八日,與門人張伯任在北京法源寺磨寮閑話,忽見地上磚紋有磨石印之石漿,其色白,正似此鳥,余以此紙就地上畫存其草,真有天然之趣。

為做好學術研究延續和公眾傳播工作,開幕式當天,與會專家、學者圍繞“齊白石對八大山人的藝術傳承”舉辦首次專題研討會;同時,兩位展覽策劃人,八大山人紀念館館長周曉健和北京畫院院長吳洪亮對此次展覽進行了對談。此外,展覽期間共舉辦了七場“名家講白石”的專題講座,出版展覽圖錄,策劃實施了69場展覽配套的青少年教育活動。

四、結語

齊白石堅持了文人畫的精神內涵,他對古人的繼承,提高了作品的格調、自身修養和技巧,他的人生經歷,才是他自己根深蒂固的精神特質。他始終未能丟掉民間藝匠生活對他心理氣質的塑造,農民的質樸、純真、似形似的特殊氣質正是他生命本質的一部分,也是齊白石杰出和偉大之處。他另辟蹊徑,將質樸的民間氣質化入文人繪畫的形式,讓原本存在差異的民間美術和文人畫相互滲透與綜合。相互化入的過程刺激了原有保守自足的藝術文化變得更加活躍,齊白石在此基礎上再行革新,形成了自身獨特的藝術語言。

中國畫講究傳承基礎上的出新。宋代的梁楷、法常為開山祖,至明陳淳、徐渭更為成熟,再經八大、吳昌碩,齊白石將前賢的所有能量融合并得到迸發。齊白石可謂是八大山人藝術傳承與發展的典范,“渾無斧鑿痕·對話齊白石——北京畫院典藏作品展”是對二者的比較研究,也是對中國畫價值的再挖掘。