注漿加固技術在斷層構造區巷道加固的應用

弓 偉

(山西霍寶干河煤礦有限公司,山西 臨汾 041602)

1 工程概況

霍寶干河煤礦正回采2-126 工作面,所采煤層均厚3.75m,硬度1.5,夾矸0.55m 左右,為近水平厚煤層。煤層直接頂與基本頂分別為細粒砂巖與K8 中粒砂巖,厚度分別為2.45m 與4.8m;直接底與基本底為碳質泥巖與K7 中粒砂巖,厚度分別為2.9m 與3.1m。2-126 一繞巷F#點前22m 存在傾向NW35°、落差3.5m 的F203 正斷層,12m 范圍內出現圍巖變形量較大、局部區域頂板下沉達400mm、多處錨桿索失效的現象,擬通過注漿的方法進行加固。

2 注漿參數計算

2.1 注漿深度的確定

2-126 一繞巷斷面寬5.3m,高3.5m,支護形式為錨網索梁聯合支護。兩幫及頂板錨桿間排距均為800mm,使用Φ21.6×2500mm 高強螺紋鋼錨桿,頂板錨桿配合長4.8m 的7 孔錨梁使用;頂板使用Φ21.6×8200mm 鋼絞線錨索,采用“三·三”布置,間距1600mm,排距2400mm;金屬網為3200×1000mm 的 菱 形 網。2-126 一 繞 巷F#點 前22m 處圍巖整體上裂隙較為發育、完整性差,頂板與兩幫交界處由于受力不均勻產生較大形變,并且煤柱幫部分錨桿失效,出現局部片幫。因此,確定該區域巷道的兩個頂角及煤柱幫為注漿加固的主要控制區域。

通過理論公式(1)可以計算出該段巷道的松動圈半徑[1]:

式中:

C-注漿加固段圍巖的粘聚力,取2.87MPa;

Ps-該段巷道的支護反力,注漿作業時取0;

P-該處巷道承受的原巖應力,取9.7MPa;

φ-注漿加固段巖石的內摩擦角,取46.6°;

r-注漿巷道半徑,取2.65m。

將上述參數代入式(1)即可得到2-126 一繞巷F#點前22m 處巷道的松動圈半徑為2.8m。

2.2 注漿壓力、單孔注漿量及注漿孔排距的確定

本次注漿結合2-126 一繞巷的具體地質條件及工程情況,確定使用成本較低的注錨劑作為本次注漿加固的注漿材料。注錨劑分為甲料及乙料,甲料∶乙料=1:1。該注漿材料具有高強度、結合后膠結快、成本低、抗剪強度高等優點。實驗室條件下甲乙料混合所形成膠合物的終凝抗壓強度為65MPa。

注漿壓力為漿液充填裂隙、在圍巖中擴散提供動力,合適的注漿壓力可使漿液在裂隙中充分擴散,在保證對圍巖進行控制的同時不會由于壓力較大而產生新的裂隙,對圍巖造成進一步破壞,也避免了注漿壓力過小導致漿液僅在注漿孔附近進行固結而達不到預期的加固效果。通過式(2)可以粗略計算出注漿加固時所需壓力P0:

P0=KR(2)式中:

K-巷道注漿壓力系數,取1.4MPa/m;R-待注漿區域松動圈半徑,取2.8m。

通過式(2)計算得到該區域注漿作業時所需注漿壓力為3.9MPa。綜合考慮干河煤礦現有設備及待注漿巷道的地質情況,并且為了方便施工,最終確定注漿壓力為4MPa。

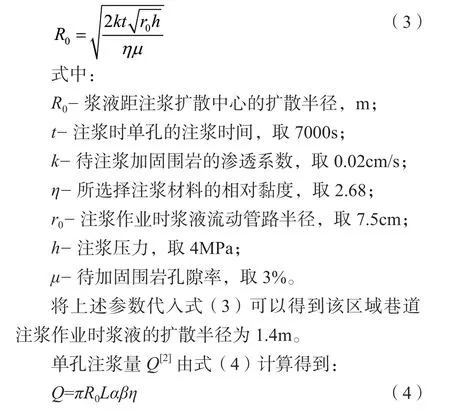

通過式(3)可以理論計算得到漿液的擴散半徑:

式中:

π-漿液損耗系數,取1.4;

L-注漿深度,取4.8m;

α-充填系數,取1;

R0-式(3)計算所得漿液的擴散半徑,取1.4m。

通過計算得到該段區域注漿加固時單孔注漿量為0.9t。

漿液擴散半徑為1.4m,為了取得良好的加固效果,應保證兩排注漿鉆孔所產生的有效擴散半徑重疊50%[3],即單個注漿鉆孔形成的1.4m 擴散半徑中應有0.7m 與另一個注漿鉆孔形成的擴散半徑重疊,故兩排注漿鉆孔的排距應為700mm。為了便于施工,確定排距為800m。

3 注漿孔的布置及應用效果

3.1 鉆孔布置方案及工藝

注漿作業時設計注漿深度大于松動圈半徑可以使漿液在松動裂隙內充分擴散[4],取得良好的加固效果。該區域巷道松動圈半徑為2.8m,即設計注漿深度應大于等于2.8m。結合該礦現有材料,確定注漿深度為4.8m,選用Φ21.6×4800mm 的中空注漿錨索進行本次注漿作業。

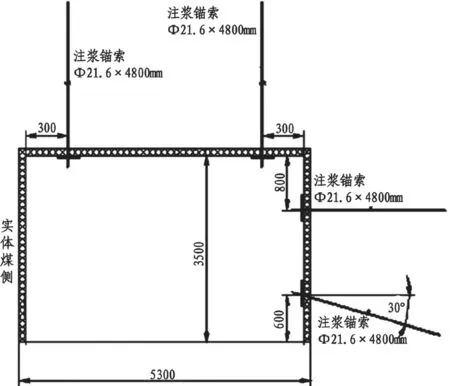

根據現場巷道的破壞形式并結合其支護參數,設計注漿孔如下:巷道頂板兩側距兩幫300mm 處各布置一根注漿錨索,兩根規格為Φ21.6×4800mm的中空注漿錨索垂直于頂板安裝,頂板注漿錨索的間距為4700mm、排距為800mm;煤柱幫分別在距頂板800mm 處垂直于煤柱幫及靠近底板的注漿錨索距底板600mm,向底板方向傾斜30°各安裝一根注漿錨索。要求所有注漿錨索安裝時的預緊力大于250kN。煤柱幫注漿錨索的間距為2100mm,排距為800mm。注漿鉆孔布置如圖1 所示。

圖1 注漿加固區域注漿錨索布置示意圖

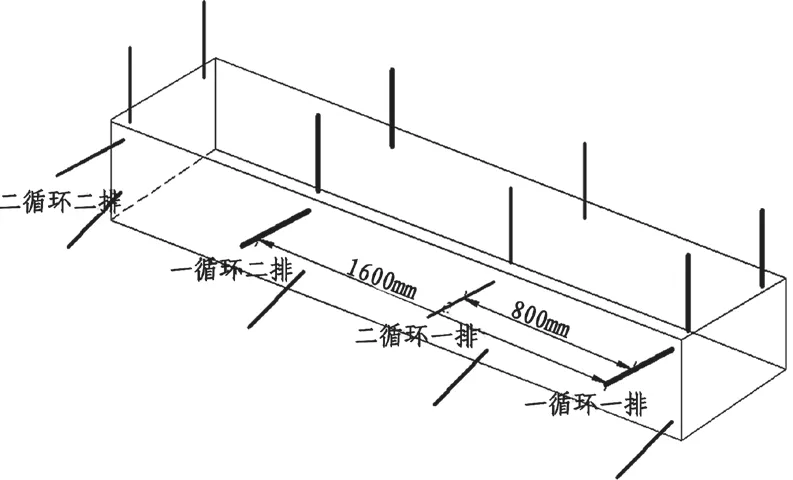

在現場注漿作業時通過劃分一、二循環[5]來避免較近兩排注漿鉆孔打孔和注漿作業工序上的沖突。一、二循環鉆孔布置如圖2 所示。待一循環注漿作業全部完成后,再進行二循環注漿作業。待加固巷道共12m 長,布置一循環注漿鉆孔8 排,共32 個;布置二循環注漿鉆孔7 排,共28 個。所布置注漿鉆孔單循環內排距1600mm,整體排距800mm。

圖2 注漿加固區域注漿鉆孔布置示意圖

3.2 效果分析

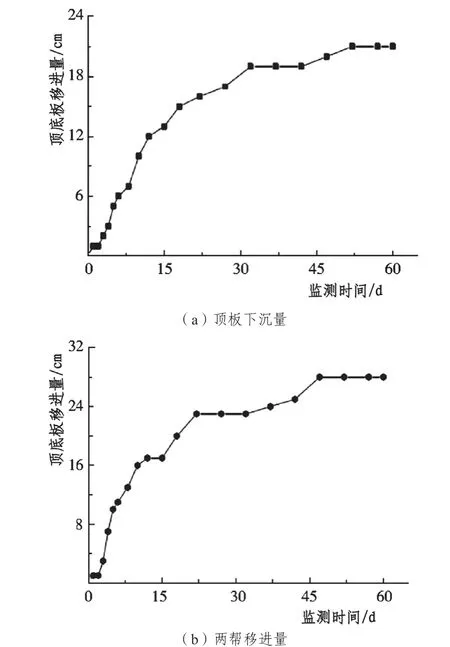

應用上述注漿方案及工藝進行注漿加固作業后,對該范圍內失效的錨桿索進行補打,并對注漿后巷道的變形量進行記錄,數據統計結果如圖3 所示。

圖3 注漿加固后圍巖變形監測結果

觀察圖3 可發現:該區域在注漿加固作業完成后15d 內圍巖變形比較快,15d 時兩幫移近量約17cm,頂板下沉量約13.5cm,之后圍巖變形增速放緩,并在注漿作業完成50d 后穩定。頂板下沉量最終穩定在19.7cm,兩幫移近量最終穩定在26.8cm,圍巖變形均控制在有效范圍內,說明注漿加固取得了良好的效果。

4 結論

通過理論計算的方法并結合2-126 工作面一繞巷F#點前22m 處約12m 范圍內圍巖變化的實際情況,確定4MPa 的注漿壓力、4.8m 注漿深度、注漿孔排距800mm 的注漿參數,并設計出一、二循環分循環注漿的注漿工藝,共布置15 排、60 個注漿孔。注漿作業完成后,通過對注漿加固段的圍巖變形監測發現圍巖變形控制在有效范圍內,注漿加固取得了較好效果。