分水嶺隧道軟弱圍巖大變形特征及其控制技術研究

劉思迪 王兆豐

(河南理工大學安全科學與工程學院,河南 焦作 454000)

1 引言

目前,國內外對軟弱圍巖隧道的變形機理及控制技術[1-4]研究尚處于探究摸索階段,分析軟弱圍巖大變形特征,探索有效的控制技術對隧道施工具有十分重要的意義。本文依托分水嶺隧道工程,以現場監控量測與理論分析為基礎,分析分水嶺隧道軟弱圍巖大變形特征,并提出合理的控制技術,為該隧道安全施工提供技術指導。

2 工程概況

分水嶺隧道位于湖北省恩施境內,隧址區橫跨宣恩縣及鶴峰縣,該隧道主洞建筑限界凈寬10.5m,凈高5.0m。隧道左線長4570m,最大埋深約236m,洞軸走線方位角約35°;隧道右線長4561m,最大埋深約230m,洞軸線走線方位角約35°。隧址區北側約200m 處發育一逆沖斷層(F2),長約5.9km,走向NE65°,與線路近似平行,傾向SE155°,傾角約為75°。隧址區揭露巖體主要為泥盆系中上統(D2+3)泥巖、砂巖、泥灰巖,節理裂隙發育,巖體破碎,屬于軟弱圍巖隧道。

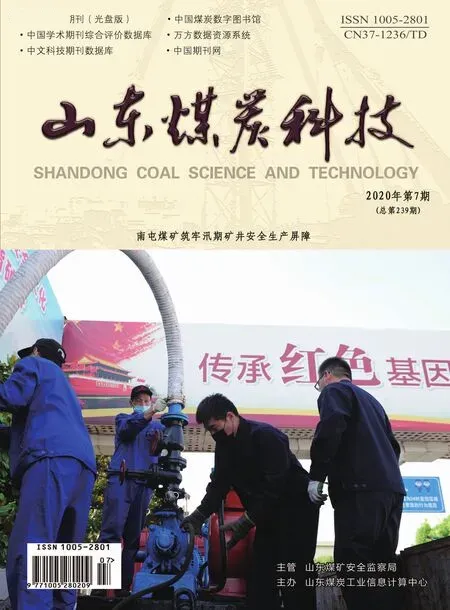

分水嶺隧道右線出口端在掘進至1413m 時,實際工程地質條件與原勘察報告不符。該隧道出口右線YK77+700-YK77+800 段原設計為中風化砂巖,屬于Ⅳ級圍巖,現場圍巖與設計不符,現場圍巖為微風化泥灰巖。分水嶺隧道出口右線地址剖面圖如圖1 所示。該段施工完成后伴有初支開裂、脫落、鋼拱架扭曲變形等現象,拱頂下沉及周邊收斂變形量均較大,導致隧道發生大變形[5],初期支護侵入二襯界限。

圖1 分水嶺隧道出口右線地質剖面圖

3 分水嶺隧道大變形特征分析

3.1 監控量測結果分析

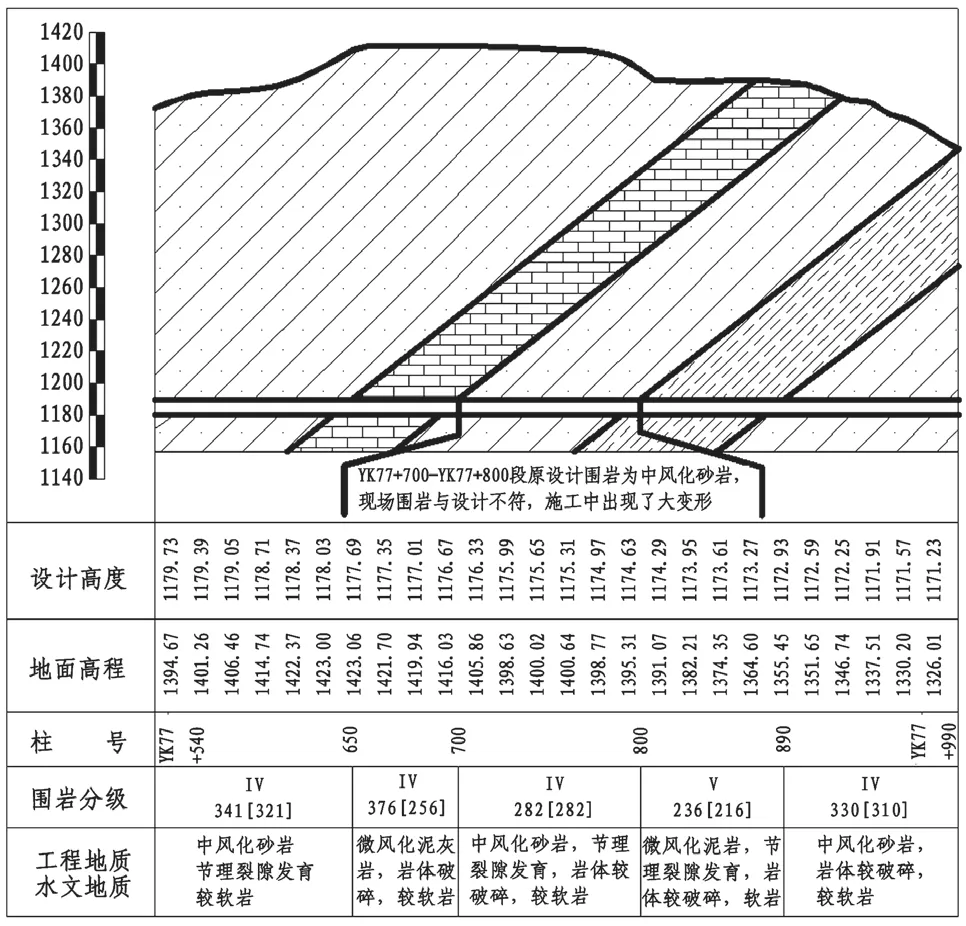

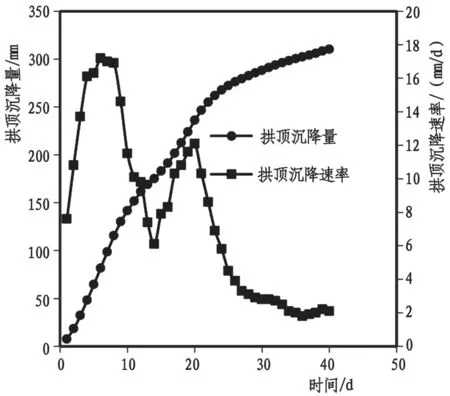

選取YK77+800 斷面,通過監控量測分析拱頂沉降與周邊收斂,進而得出分水嶺隧道變形特征。由YK77+800 斷面的拱頂沉降與周邊收斂監測結果可以得出,該斷面總共監測40d 拱頂累計沉降量達到310.3mm,且此時拱頂沉降速率為2.1mm/d,周邊收斂量達到184.1mm,此時周邊收斂速率為1.3mm/d。YK77+800 斷面拱頂沉降及周邊收斂與時間關系曲線如圖2、圖3 所示。

圖2 YK77+800 斷面拱頂沉降與時間曲線

圖3 YK77+800 斷面周邊收斂與時間曲線

3.2 大變形特征分析

通過監控量測數據分析,可總結分水嶺隧道大變形有如下特征。

(1)變形時間長,變形速率快,總變形量大

分水嶺隧道開挖后,圍巖應力重新分布,由于軟巖的流變性[6],隧道變形破壞持續時間較長。YK77+800 斷面在監測40d 左右時拱頂沉降速率雖明顯減弱但沉降速率依然很大。此時拱頂沉降量達到310.3mm,沉降速率為2.1mm/d,約是公路隧道施工技術細則中規定穩定速率的11 倍;周邊收斂量達到184.1mm,最大收斂速率達到1.3mm/d,約是公路隧道施工技術細則中規定的穩定速率的7 倍。

(2)變形具有明顯階段性

從施工工藝分析,分水嶺隧道變形可歸納為三個階段:①上臺階初期支護完成到下臺階開挖之前,整體支護結構強度較弱,拱頂下沉與周邊收斂速率較大,此時隧道變形處于迅速增加階段。②下臺階初期支護完成到仰拱閉合階段,整體支護結構強度有所加強,圍巖變形速率有所下降。由于圍巖流變對支護結構形成擠壓,結構受力在拱架拱腳處形成應力集中區,整體變形依然在增加,此時隧道變形處于正常增加階段。③在仰拱閉合以后,初期支護結構封閉成環,整體支護結構強度較強,初期支護承受圍巖壓力與抵抗圍巖形變能力大大增強。由于圍巖流變繼續變形,此時隧道變形達到緩慢增加階段。

4 分水嶺隧道大變形控制技術

軟弱圍巖隧道開挖后易發生變形破壞,為抑制這種破壞,應允許適當變形,釋放圍巖壓力,但又要保持圍巖變形與圍巖壓力的平衡,以防止圍巖過度松弛,導致變形破壞。因此,既要優化施工方法、合理預留變形量,又要提高支護結構的強度,以保持圍巖壓力與支護體系的平衡,避免變形破壞的發生。

4.1 優化施工方法

在隧道施工中都會產生一定的變形,大變形只是相對正常變形而言的,軟弱圍巖隧道的變形與時間、施工工序密切相關。盡早使初支全斷面閉合能提高整體支護剛度,有效抵抗圍巖壓力,極大地減緩圍巖變形速率。控制軟弱圍巖隧道大變形應按照“快挖、快支、快封閉”的原則,即在施工中要縮短開挖周期,減少對圍巖的擾動,在開挖后及時封閉巖面,減少圍巖暴露時間,保護原巖并及時做初期支護。

施工中應加強對拱頂下沉、周邊位移的監測,加大地質超前預報,因地制宜、及時調整。根據分水嶺隧道地質條件、圍巖巖性及變形特征,優化施工方法應采用三臺階法開挖,并控制臺階長度,使初期支護盡早封閉成環。由實踐可知,三臺階開挖施工中上、中、下臺階長度應分別控制在8m、8m、10m,下臺階距離仰拱15m,仰拱距掌子面距離不大于50m。

4.2 加大預留變形量

加大預留變形量不僅能防止隧道大變形后初期支護侵陷,同時能使初期支護產生較大位移,較大程度地釋放地應力,減少作用在二次襯砌上的荷載。分水嶺隧道右線出口端YK77+700-800 段原設計預留沉降量120mm。根據分水嶺隧道YK77+800 斷面監控量測數據結果,由拱頂沉降與周邊收斂曲線可知,在監測40d 時,拱頂沉降量為310.3mm,周邊收斂量為184.1mm。因此,將預留變形量調整為450mm,很大程度減少了初期支護侵陷,有效地釋放了圍巖壓力,減小了后期二次襯砌的承受荷載。但此時由于圍巖流變效應,圍巖形變還在發生,二次襯砌施工后與初期支護共同承受圍巖荷載。

4.3 雙層初期支護

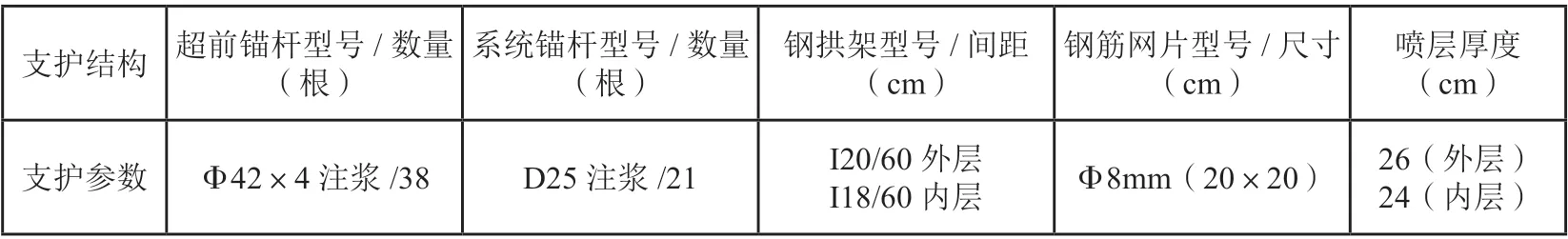

分水嶺隧道是按照新奧法[7]理論進行施工的,采用“讓壓為主、先讓后抗”的被動支護,允許圍巖發生一定量的變形來釋放圍巖的應變能,充分利用圍巖的自承能力。根據分水嶺隧道變形影響因素與變形特征,初期支護結構采用雙層支護形式。根據“邊放邊抗”的原則,初期支護充分利用雙層鋼拱架、注漿小導管、長錨桿,容許圍巖適當變形,但同時抑制過度變形,釋放地應力。在變形基本趨于穩定后,圍巖壓力與支護抗力得到平衡,此時做二次襯砌,控制圍巖流變產生的變形,使隧道達到穩定,保證隧道安全。其支護結構如圖4 所示,支護參數如表1 所示。

圖4 分水嶺隧道支護結構圖

表1 分水嶺隧道支護參數表

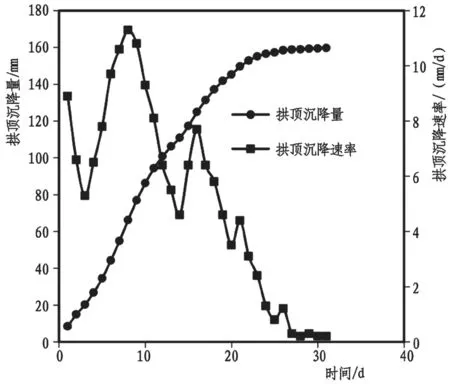

圖5 YK77+740 斷面拱頂沉降與時間曲線

圖6 YK77+740 斷面周邊收斂與時間曲線

經現場實踐,采用雙層初期支護施工時,初期支護結構基本穩定,無混凝土剝落、鋼拱架扭曲與侵陷現象發生。選取YK77+740 斷面進行分析,圍巖變形量明顯減弱,拱頂最大下沉量159.7mm,最大變形速率為11.3mm/d,最大周邊收斂量93.4mm,最大周邊收斂速率6.8mm/d。因此可得出,采用雙層初期支護使大變形得到了有效的控制。YK77+740 斷面拱頂沉降及周邊收斂與時間關系曲線如圖5、圖6 所示。

5 結論

(1)分析了分水嶺隧道大變形特征為變形時間長,變形速率快,變形量大,且大變形可總結為三個階段:上臺階支護完成到下臺階開挖之前的變形急劇增加階段、下臺階支護完成到仰拱閉合的正常增加階段和仰拱閉合后的緩慢增加階段。

(2)研究了分水嶺隧道圍巖變形控制技術:采用三臺階法施工、雙層初期支護并擴大預留變形量為450mm。通過現場應用實踐,該技術有效地控制了該隧道施工中的大變形問題。