北宋皇帝不簡單,通曉醫藥有一手

常敏毅

北宋是我國古代科學技術史上的發達時代,在這個時期,我國的醫藥事業也得到了大發展,出版了醫學百科全書《圣濟總錄》,編輯了21卷本的《圖經本草》,鑄造出了世界上第具立體針灸教學用的銅人,創辦了國家醫學院、制藥廠及頗有規模的醫院等。在個人衛生方面,更是有很多簡潔實用的方法廣泛流行,甚至對周邊國家也產生了重要影響。尤其值得一提的是發明了用白紙做的衣領,名日“護領”,一日一換,既衛生又方便。

所有這些成就,和北宋歷代重視醫藥事業,甚至有些帝王本人就是醫學家、藥學家的狀況是分不開的。

宋太宗創辦御藥院

宋太宗趙光義(976年即位后改名趙炅)即位之前,在自己的封地里,便非常留心醫術方藥。經多年辛苦收集,竟“藏有名方千余首,皆有驗”。

當時潭州(今長沙)人釋洪蘊,初游京師(今開封),以醫鳴人。宋太祖趙匡胤親自召見,趙光義聞訊,便拜釋洪蘊為師,請他上課,講解方藥等方面的知識。

976年,趙光義執政,親自下詔在京師置香藥交易院,促進了中外名貴藥材的交流,并由此而產生了許多以“香藥”為主的中成藥。

宋太宗趙光義在執政的第三年,便以收集的“名方千余首為基礎,“召翰林醫官各具家傳經驗方以獻”,竟獲得驗方“萬余首”。

981年,宋太宗還向全國下詔“購求醫書”,并指令當時名醫陳昭遇、王懷隱等分類整理,去偽存真,經過14年整理編撰,終于完成了巨著——《太平圣惠方》。為了造福百姓,朝廷不惜重金“令雕刻印板,遍施華夏”。宋太宗還親筆為此書作序,他在序說:人稟五常,藥治百病。能知疾之可否,究藥之懲應者,則世之良醫也……聯昔自藩邸求集名方、異術、玄針,皆得其要。兼收得妙方千余首,無非親驗,皆有準繩。貴在救民,去除疾苦……候疾之深淺,先診虛實,次察表里,然可依方用藥,則無不愈也。

宋太宗自己的醫藥水平也很高,他認為:“風雨不調”“喜怒致非”則病乃生;“貪其嗜欲”“不利機關”則“損壽齡”。

他說:醫生治病全在于辨癥,“醫者意也,疾生于內,藥調于外。醫明其理,藥效如神”。

當朝禮部侍郎兼起居監察賈黃中,由于中風猝死,宋太宗非常痛惜,感到精通業務的醫師太少了,于是“大搜京城醫工,凡通神農本草、黃帝難經、素問及善針灸藥餌者”,經過考核可以進人國家醫學院,表現了他網羅人才的迫切心情。

宋太宗還特別重視傳統醫藥在獸病和獸疫方面發揮的治療和預防作用,如《宋史·兵志》便有“淳化二年十二月……以醫馬良方賜近臣”的記載。

宋太宗晚年下詔創辦了御藥院,其職責是專門掌管帝王用藥及保管國內外進獻的珍貴藥材。同時按方和劑,給帝王和后宮服用。并且整理出了我國第一部宮廷內的成方制劑規范——《御藥院方》,計11卷,對后世頗有影響。

宋太宗重視醫藥事業,對以后的歷屆北宋皇帝影響很大。

宋真宗是調藥專家

宋真宗趙恒是宋太宗第三子,他受到過父皇的言傳身教,也有較高的醫藥學素養。

當他聽說漳州司理(地方掌管司法的官員)劉元賓精通醫術時,親自召見面試考核,結果大為嘆服,竟然賜名他為“通真子”

據《本草綱目》卷34“蘇合香”項記載:宋真宗曾因太尉王欽若氣弱多病,面賜藥酒一瓶,令空腹飲之,云“可以和氣血,辟外邪”。王太尉飲后“大覺寬健,次日稱謝”。宋真宗說:“此蘇合香酒也,極能調和五臟,卻腹中諸疾。”并且他還在朝上向大臣們詳述該酒的制備方法,自此,“臣宦之家皆仿為之,遂此方盛于時”。

此酒功效在于散寒通竅,溫經通脈。制備方法也比較簡便:取蘇合香丸50克(現在一般中醫院或中藥店有售),放入1000克米酒中,用文火稍煮,使藥丸完全溶化后即可。

《宋史》中記載:大臣王旦患病,宋真宗曾“御手調藥,并以薯蕷粥為賜”。薯蕷即山藥,有補中益氣、調理脾胃的作用。當時龍圖閣(北宋初年開封宮城中所建的一座館閣,存放皇帝御書御畫、皇家重要文獻及寶瑞等物)學士杜鎬突得重病,宋真宗親自“調藥飲之”,說明宋真宗對藥物調制是很熟悉的。他曾針對病情,親自查閱《御藥院方》,選“生犀丸”賜給官員,以去痰、清目而進飲食。

我查閱了一下《御藥院方》和《本草綱目》,生犀丸的具體.組成和隨證加味如下所示:

川芎十兩(緊小者),以粟米泔浸二日,切片子,曬干后碾成粉末,分作兩料。每料入麝、腦(龍腦,即冰片)各一分。生犀角半兩,重湯煮,以蜜和成丸子。茶、酒嚼下一丸。若有痰,加朱砂半兩;膈痰,加牛黃一分、水飛鐵粉一分;頭目昏眩,加細辛一分;口眼鍋斜,加炮天南星一分。

太醫院院長趙自化撰寫《四時養頤錄》,宋真宗閱后,改書名為《調膳攝生圖》,還寫了序言,使藥膳和飲食療法得以盛行。

宋真宗又親自選出兩本有關養生保健的專著——《四時攝生論》和《集驗方》,命令雕版印行,頒發天下,期盼人人都能受益。

據《宋史·真宗本紀》記載:在酷暑之際,宋真宗曾令“京城役工減日課之半”,從而保障勞動者的健康。

宋真宗豐富的衛生保健方面的實踐,無疑促進了當時藥學的發展。

宋仁宗撰方施治

宋仁宗趙禎在位達41年之久(1023-1064),史書稱他為“恭儉仁恕,慎刑愛民,為有宋第一明主”。

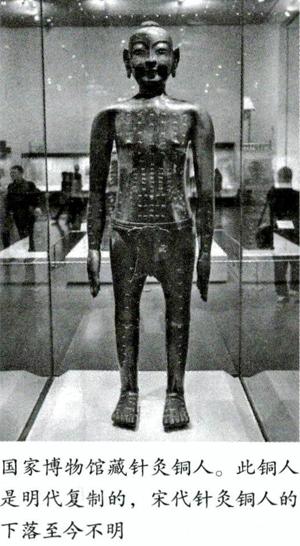

《本草綱目》卷24“赤小豆”項中談到宋仁宗童年時(大約1020年),由于京都痄腮(腮腺炎)流行而被傳染。有個叫贊寧的道士用赤小豆治愈了他的痄腮,從此他格外重視醫藥方術。他執政才三年,便令針灸學家王惟一監鑄針灸銅人,并編寫《銅人腧穴針灸圖經》,指令大學士夏竦為《圖經》作序。1027年10月銅人鑄成,1030年又把《銅人腧穴針灸圖經》范刻于石板上、陳列于京城市中心的大相國寺內,供人自由參觀學習,這對針灸知識的普及有極大促進作用,石刻的題篆為宋仁宗親筆御書。

據《宋史·仁宗本紀》記載,宋仁宗親自“詔試醫官,須引醫經、本草以對,每試十道,以六通為合格”。六通是科舉考試用語,宋代科舉考試,試題多為十道,以通六道(答對了六道題)為合格,故稱“六通”。

他又下令成立校正醫書局,對世間流傳的各種《神農本草》《靈樞》《千金》《外臺》等抄本、刻本進行校勘,從而誕生了本草學的范本——《嘉祐補注本草》。

為了進一步完善本草學,他“又詔天下郡縣,圖,上所產藥本”,令蘇頌(1020-1101,北宋中期宰相,天文學家、藥物學家)主持編寫了大型圖文并茂的本草工具書——《圖經本草》。他感到《太平圣惠方》過于繁雜,于是詔太醫集名方,日《簡要濟眾方》;又“令太醫簡《圣惠方》之要者,頒天下諸道”。

宋仁宗自己也鉆研方劑,他在古方“甘橘湯”中,加了荊芥、防風、連翹三味藥,通治咽喉口舌諸病,“遂名三圣湯,極言其驗也”。

宋仁宗很關心百姓疾苦。1054年京師大疫,急需生犀角,可是京師各藥房缺藥,于是宋仁宗親自從內府中拿出兩株“通天犀”,“命工碎之”,以療民疾。他也非常注意對傳染病的預防,如《宋史.蠻夷傳》云:“仁宗……:官軍久戍南方,夏秋之交,瘴癘為虐。其令太醫定方和藥,遣使給之。”

宋仁宗本人生活比較簡樸,從不過食膏粱,經常運動,所以身體很健康,可以“冬不御爐,夏不揮扇”。他在醫藥方面的最大貢獻是成立了校正醫書局,并廣泛地普及了醫經、本草和針灸的知識,使得中醫藥得到了前所未有的大發展,甚至出現了“不為良相,便為良醫”的新局面。

其他帝王的貢獻

除了上述三位皇帝,宋太祖、宋神宗、宋徽宗等也很注重醫藥事業的發展。

如宋太祖時,“寧州貢獻琥珀枕”,太祖認為琥珀可以人藥,何必當枕頭?于是“碎以賜軍士敷金創"”,而且“暑月即令醫官合藥……分詣城門寺院,散給軍民”。

宋神宗則詔天下名醫,“各以效方奏進”,最終編成了《太醫局方》。宋理宗“創慈幼局,收養道路遺棄初生嬰兒;仍設藥局療貧民疾病”。

宋徽宗執政不久,便設安濟坊(即療養院);又采納當朝宰相何執中的建議,于全國設立熟藥所(即制藥廠);增設了環境衛生管理機構,成立了掩埋尸骨的漏澤園;合并成立了國家醫藥和劑局與醫藥惠民局。他甚至還于1112年親自編成了《圣濟總錄》一書,斯書理法方藥皆備,是我國唯一一部由帝王本人執筆編撰的醫著,展現了他不同一般的醫學水平。《圣濟總錄》共10卷,他在序言中寫道:

為書十篇。凡四十二章,名之日圣濟經。使上士聞之意.契而道存,中土考之自華而摭實。可以養生,可以立命,可以躋一世之民于仁壽之域……疾成而后藥,神醫不可為也。

這里還要特別提一下宋徽宗重視“藥茶”的史料,這則史料出自《宋史·范純仁傳》。其云:范純仁(人稱“布衣宰相”,是范仲淹次子)有病,要求“養疾”,徽宗不但“遣上醫視疾”,而且先后兩次“遣中使至永,賜茶藥”,說明了宋徽宗有著深厚的藥學和茶學知識。

北宋早期和中期社會環境比較穩定,經濟較為發達,再加上北宋帝王大多重視醫學和藥學,大大促進了當時中國傳統醫學的創新與發展。

(責任編輯:葉筱)

(郵箱:wind.0116@163.com)